- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

5.1. Электронно-лучевые осциллографы

В высоковольтных измерениях наибольшие трудности возникают при осциллографировании быстро изменяющихся высоких напряжений и больших токов, которые выполняются электронно-лучевыми или цифровыми осциллографами.

Максимальные значения токов могут достигать миллионов ампер, а напряжения миллионов вольт. При таких значениях применяют опосредованные элементы (делители, шунты, пояса Роговского), требованием к которым является снижение уровня сигнала, подаваемого на осциллограф без искажений. В процессе преобразования и передачи сигнала по кабелю к осциллографу и его электронно-лучевом отображении возникают его искажения и соответственно погрешности, которые создаются главным образом индуктируемыми в цепи передачи электромагнитными помехами.

Рассмотрим блок схему электронно-лучевого осциллографа, используемого в высоковольтных импульсных измерениях. Его блок-схема приведена на рис. 4.1.

Особенности таких осциллографов следующие:

- отсутствие входного усилителя сигнала;

- наличие внешней линии задержки измеряемого импульса;

- наличие генератора подсветки;

- использование электронных ламп в системах усиления, развертки и подсветки.

Рис. 4.1. Блок-схема высоковольтного импульсного осциллографа.

В отличие от низковольтных осциллографов

помехоустойчивость достигается низкой

чувствительностью электронно-лучевых

трубок (ЭЛТ). Так, если у низковольтных

трубок чувствительность - единицы В/см

экрана,(КЧ = 0,5 - 2,0 В/см), то у

высоковольтных – КЧ![]() 100

в /см. За счет этого снижается коэффициент

деления делителей напряжения или

увеличивается сопротивление токовых

шунтов. При этом уровень сигнала на

много превышает уровень шумов и повышается

помехоустойчивость. Отсутствие входного

усилителя также повышает помехоустойчивость.

100

в /см. За счет этого снижается коэффициент

деления делителей напряжения или

увеличивается сопротивление токовых

шунтов. При этом уровень сигнала на

много превышает уровень шумов и повышается

помехоустойчивость. Отсутствие входного

усилителя также повышает помехоустойчивость.

Для регистрации одиночного импульсного сигнала необходимы условия:

- предварительный опережающий запуск развертки;

- одновременное с запуском развертки включение генератора импульса подсветки.

Запуск развертки может производиться или самим измеряемым сигналом или через антенну (положение ключа К на рис. 4.1).

Опережение

запуска развертки по отношению к приходу

измеряемого сигнала к вертикальным

пластинам трубки достигается использованием

линии задержки ZW2

. В качестве такой линии используется

коаксиальный кабель. Волновое сопротивление

линии задержки должно быть равно

волновому сопротивлению входного кабеля

ZW1.

Кабели должны быть согласованы –

подключаться к ЭТЛ через согласующее

сопротивление RC

= ZW1

= ZW2

=![]() ,

как это показано на рис. 3.1. В противном

случае в кабелях появятся отражения,

искажающие передаваемый сигнал;

,

как это показано на рис. 3.1. В противном

случае в кабелях появятся отражения,

искажающие передаваемый сигнал;

![]() погонные

индуктивность и емкость кабелей.

погонные

индуктивность и емкость кабелей.

Генератор подсветки. Если в обычных осциллографах видимый сигнал на экране обусловлен послесвечением экрана при наложении с большой частотой одинаковых сигналов, то при измерении одиночного импульса послесвечение достигается дополнительным ускорением электронного пучка, т.е. более мощной бомбардировкой люминисцентного слоя экрана трубки. Для ускорения электронов пучка служит генератор подсветки, который запускается одновременно с разверткой, при этом длительность импульсов подсветки и развертки должны быть одинаковы.

Измерительные кабели и линии задержки.

Для снижения влияния электромагнитных

полей, осциллограф удален от делителя

напряжения или шунта, и сигнал от них

передается по коаксиальному кабелю -

наиболее помехоустойчивой передающей

системе. На высокой частоте (импульс

есть сумма ВЧ гармоник), кабель является

линией с распределенными параметрами

и каналом бегущей волны с волновым

сопротивлением

![]() .

Скорость распределения волны по кабелю:

.

Скорость распределения волны по кабелю:

![]() ,

где

,

где

![]() относительные диэлектрическая и

магнитная проницаемости материала

изоляции кабеля,

относительные диэлектрическая и

магнитная проницаемости материала

изоляции кабеля,

![]() скорость

света. Обычно изоляция кабелей имеет

скорость

света. Обычно изоляция кабелей имеет

![]() ,

по этому

,

по этому

![]() .

Для используемых кабелей

.

Для используемых кабелей

![]() ,

поэтому скорость обычно составляет

,

поэтому скорость обычно составляет

![]() .

.

![]() - время пробега волны по единице длины

кабеля. Время пробега волны по всему

кабелю длиной l

- время пробега волны по единице длины

кабеля. Время пробега волны по всему

кабелю длиной l

![]()

Этим уравнением определяется необходимая длина кабеля линии задержки.

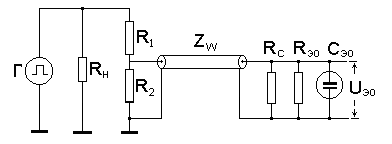

Схема подключения осциллографа к делителю приведена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Схема включения и согласования линии задержки при измерении импульсных напряжений

Входное сопротивление осциллографа

должно превышать согласующее сопротивление

![]()

![]() ,

а емкость вертикальных пластин Сэо,

на которые поступает сигнал, минимальна.

R2 выбирается из значения

коэффициента деления и условия

>>

,

а емкость вертикальных пластин Сэо,

на которые поступает сигнал, минимальна.

R2 выбирается из значения

коэффициента деления и условия

>>![]() .

.

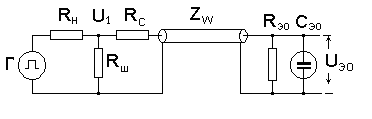

При измерениях импульсных токов с использованием шунтов с малым сопротивлением Rш<<Rc, Zw кабель можно согласовать со стороны генератора (рис. 4.3). Напряжение на ЭЛТ:

|

(4.1) |

Рис. 4.3. Схема согласования линии задержки при измерении импульсных токов.

Идеальное согласование неосуществимо. Осциллограф имеет входную емкость 10 - 50 пФ, которая срезает высокочастотную составляющую импульса. Действительно на частоте 100 МГц и емкости 50 пФ входное сопротивление осциллографа равно:

![]() Ом.

Ом.

Схема (рис. 4.3) более помехоустойчива, поскольку отраженный от ЭЛТ сигнал поглощается согласующим сопротивлением на входе кабеля. Для того, чтобы достичь того же эффекта в схеме (рис. 4.2), нижнее плечо делителя R2 выбирают из условия: R2 = Zw = Rc. В этом случае часть сигнала на конце кабеля отражается, но отраженный сигнал поглощается без отражения в начале кабеля, т. к. R2 = Rc .

Длина согласующего кабеля должна быть предельно короткой, поскольку сам кабель имеет продольное сопротивление, которое на низких частотах создает погрешность:

|

(4.2) |

где

![]() -

погонное сопротивление кабеля, l-длина

кабеля.

-

погонное сопротивление кабеля, l-длина

кабеля.

На высоких частотах действует СКИН-эффект, выражающийся в возрастании сопротивления за счет эффекта вытеснения тока импульса на поверхность проводника.

Если требуется большая длина кабеля, предпочтительней применять кабели с низким , у которых меньше из-за большего сечения внутренней жилы.

Волновое сопротивление кабеля может

быть измерено путем подбора согласующего

сопротивления:

![]() и его измерения после подбора его

величины, при которой отсутствуют

отражения.

и его измерения после подбора его

величины, при которой отсутствуют

отражения.

Отображаемый на экране осциллографа импульс напряжения или тока регистрируется фотографически на фотопленку или в память цифрового фотоаппарата.