- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

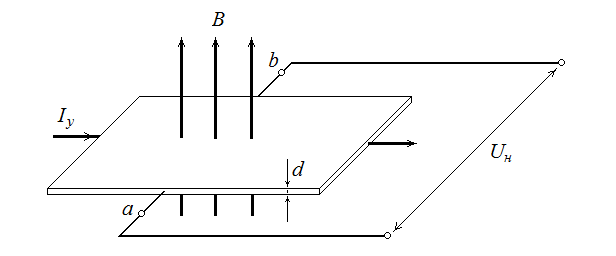

2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

Сущность эффекта Холла в следующем.

Если металлическая пластина толщиной

,

по которой протекает электрический ток

![]() ,

помещена в магнитном поле с индукцией

,

перпендикулярном пластине, то на

электроны пластины действует сила

Лоренца, перпендикулярная первоначальному

направлению тока и направлению магнитного

поля (рисунок 2.8). В результате возникает

смещение зарядов к краям пластины и

между продольными краями пластины

(точки a и b)

возникает разность потенциалов Uн,

называется ЭДС Холла. Она пропорциональна

произведению тока Iу

и индукции В магнитного поля:

,

помещена в магнитном поле с индукцией

,

перпендикулярном пластине, то на

электроны пластины действует сила

Лоренца, перпендикулярная первоначальному

направлению тока и направлению магнитного

поля (рисунок 2.8). В результате возникает

смещение зарядов к краям пластины и

между продольными краями пластины

(точки a и b)

возникает разность потенциалов Uн,

называется ЭДС Холла. Она пропорциональна

произведению тока Iу

и индукции В магнитного поля:

|

(2.28) |

где К – коэффициент, зависящий от свойства материала пластины. Его обычно называют постоянной Холла. У большинства металлов значение постоянной Холла крайне мало. Разработаны соединения металлов из элементов 3-й и 5-й групп, имеющие большое значение постоянной Холла, величина которой не зависит от напряженности магнитного поля. Это позволило разработать приборы для измерения постоянных магнитных полей и быстро изменяющихся больших токов.

Рисунок 2.8. К пояснению эффекта Холла

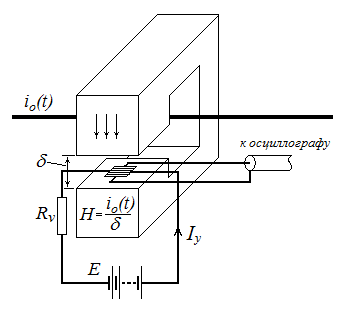

При измерении больших токов провод с

током окружают ферромагнитным сердечником

с воздушным зазором (рисунок 2.9). В зазоре

![]() измеряемый ток создает напряженность

магнитного поля:

измеряемый ток создает напряженность

магнитного поля:

|

(2.29) |

Датчит Холла, находящийся в зазоре, при постоянном токе Iу создает напряжение:

|

(2.30) |

Рисунок 2.9. Измерение переменного тока с помощью датчика Холла.

Это напряжение, не обладающее обратным

действием на измеряемый ток, является

мерой тока

![]() создающего магнитное поле. С помощью

сердечника, имеющего два симметричных

зазора, и двух датчиков, расположенных

в этих зазорах и имеющих раздельные

источники питания, при последовательном

соединении датчиков по напряжению можно

добиться строгой пропорциональности

сигнала на выходе измеряемому току

независимо от положения провода с током

внутри сердечника.

создающего магнитное поле. С помощью

сердечника, имеющего два симметричных

зазора, и двух датчиков, расположенных

в этих зазорах и имеющих раздельные

источники питания, при последовательном

соединении датчиков по напряжению можно

добиться строгой пропорциональности

сигнала на выходе измеряемому току

независимо от положения провода с током

внутри сердечника.

В современных измерительных устройствах на основе датчиков Холла применяют компенсационный метод. Измеряется не напряжение с датчика, а сигнал, который вырабатывает отдельный источник, вырабатывающий сигнал, равный по величине сигналу датчика Холла тока, который автоматически регулируется так, чтобы его величина соответствовала измеренному сигналу. По величине компесирующего сигнала определяют величину измеряемого тока.

Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

3.1. Основные характеристики частичных разрядов

Ионизационная форма пробоя диэлектриков характерна для твердой и комбинированной изоляции и отличается от электрического пробоя тем, что развивается весьма медленно. Она вызывается ионизационными процессами в газовых и иных включениях и неоднородностях, имеющихся в твердой и комбинированной изоляции. Ионизация в газовых включениях порождает химически активные продукты: озон (О3), окислы азота (NO, NO2), которые быстро разрушают органические твердые диэлектрики (ТД), что приводит к их полному пробою.

Ионизация в газовых включениях порождается частичными разрядами (ЧР). Понятие ЧР охватывает разряды по поверхности ТД и внутри его в виде короны, скользящих разрядов или частичных пробоев отдельных элементов изоляции.

Частичные разряды не приводят к сквозному пробою изоляции, однако приводят к местному разрушению диэлектрика (особенно органического) и при длительном существовании развиваются, усиливаются и в определенных условиях могут привести к полному пробою изоляции. Элемент диэлектрика, участвующий в ЧР, будем называть включением. Наиболее часто –это газовый пузырек.

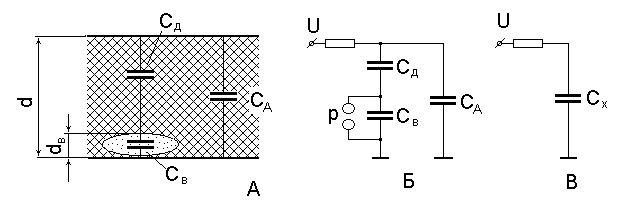

Рассмотрим процесс возникновения и существования ЧР. Фрагмент твердой изоляции имеющей газовое включение и помещенной в переменное электрическое поле, приведен на рис. 3.1А. Здесь же представлена его схема замещения (Б, В).

Рис. 3.1. Эскиз и эквивалентная схема диэлектрика при рассмотрении ЧР.

При рассмотрении

ЧР эквивалентная схема диэлектрика

емкостью

![]() (рис. 3.1В) может быть представлена тремя

емкостями:

(рис. 3.1В) может быть представлена тремя

емкостями:

![]() –

емкость включения в элементе диэлектрика,

в котором происходит частичный разряд;

–

емкость включения в элементе диэлектрика,

в котором происходит частичный разряд;

![]() – емкость диэлектрика, включенная

последовательно с включением;

– емкость диэлектрика, включенная

последовательно с включением;

![]() – емкость остальной части диэлектрика;

– суммарная эквивалентная емкость

фрагмента диэлектрика, которая равна:

– емкость остальной части диэлектрика;

– суммарная эквивалентная емкость

фрагмента диэлектрика, которая равна:

|

(3.1) |

Поскольку

диэлектрическая проницаемость включения

(как правило, газа)

![]() всегда меньше, чем у диэлектрика

всегда меньше, чем у диэлектрика

![]() (напомним:

=

1,

>

2), распределение напряжений в емкостном

делителе, образованном

и

будет таким, что напряжение может быть

выше на газовом включении и с ростом

напряжения достигает величины, достаточной

для вспышки частичного разряда, связанного

с пробоем газового включения.

(напомним:

=

1,

>

2), распределение напряжений в емкостном

делителе, образованном

и

будет таким, что напряжение может быть

выше на газовом включении и с ростом

напряжения достигает величины, достаточной

для вспышки частичного разряда, связанного

с пробоем газового включения.

Длительность процесса пробоя включения (длительность ЧР) в большинстве случаев весьма мала и составляет (3 – 10)∙10-9 с. Лишь для мощных ЧР, представляющих разветвленные скользящие разряды или пробои больших прослоек жидкого диэлектрика, длительность ЧР может достигать 10-7 – 10-6 с.

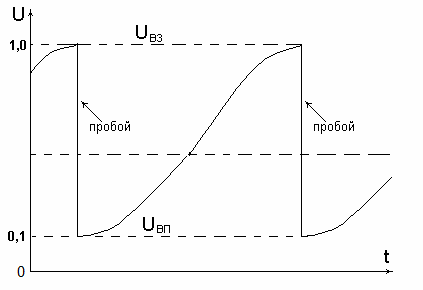

Введем параметры:

![]() - напряжение зажигания разряда на

включении;

- напряжение зажигания разряда на

включении;

![]() -

напряжение погасания разряда на

включении;. Данный процесс на включении

приведен на рис. 3.2.

-

напряжение погасания разряда на

включении;. Данный процесс на включении

приведен на рис. 3.2.

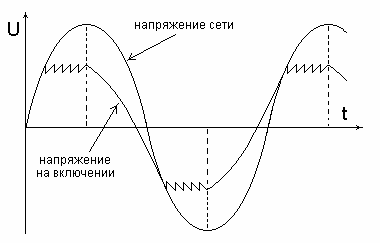

Рис. 3.2. Процесс пробоя включений.

При прохождении максимума напряжения величина Uвп становится соизмеримой с Uвз и пробои прекращаются. Пробои продолжаются в следующем полупериоде, когда отрицательное напряжение достигает значения -Uвз. Таким образом, за период напряжения сети осциллограмма напряжения на включении, в котором происходят ЧР, имеет вид, приведенный на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Осциллограмма частичных разрядов на включении.

При пробое

включения происходит изменение напряжения

на объекте

![]() вследствие увеличения емкости объекта

при возникновении ЧР за счет шунтирования

емкости

в эквивалентной схеме (см. рис. 3.1). Однако

для удобства дальнейших рассуждений

можно представить, что изменение

напряжения на объекте происходит

вследствие фиктивного (кажущегося)

изменения заряда

на электродах объекта с неизменной

емкостью

,

причем

вследствие увеличения емкости объекта

при возникновении ЧР за счет шунтирования

емкости

в эквивалентной схеме (см. рис. 3.1). Однако

для удобства дальнейших рассуждений

можно представить, что изменение

напряжения на объекте происходит

вследствие фиктивного (кажущегося)

изменения заряда

на электродах объекта с неизменной

емкостью

,

причем

![]() .

.

Величина определяется выражением:

|

(3.2) |

Кажущийся заряд является основной количественной характеристикой единичного ЧР. Кроме этого используются интегральные характеристики ЧР, которыми являются:

- частота следования - ;

- средний ток

ЧР -

![]() ;

;

- средняя мощность ЧР - ;

- квадратичный параметр - ;

Частотой следования называется среднее число ЧР в секунду. При этом учитывается либо ЧР с кажущимся зарядом выше установленного значения, либо ЧР с кажущимся зарядом, находящимся в определенном интервале.

Средний ток

представляет собой сумму абсолютных

значений зарядов, проходящих за одну

секунду, и измеряется в

![]() или

.

Если сумма зарядов измеряется за интервал

времени

или

.

Если сумма зарядов измеряется за интервал

времени

![]() ,

то:

,

то:

|

(3.3) |

Если заряды имеют одинаковое значение, то:

|

(3.4) |

Средняя мощность

ЧР

- это энергия, выделяемая в испытуемой

объекте вследствие ЧР в течение

определенного интервала времени

.

Значение

может быть определено с помощью моста

для измерения диэлектрических потерь

на высоком напряжении, если из мощности

полных потерь в испытуемом объекте

![]() вычесть потери на поляризацию и активную

проводимость

вычесть потери на поляризацию и активную

проводимость

![]() :

:

|

(3.6) |