- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

1.5.2. Емкостные делители напряжения

Измерительные схемы с емкостными делителями напряжения имеют реакцию на прямоугольный импульс согласно уравнению (1.6), см. рис. 1.8Б. В схему замещения (рис. 1.12) входят индуктивность делителя и соединительных проводов L, малое сопротивление R конденсаторов и соединительных проводов, паразитная емкость относительно земли С3.

Плечо низкого напряжения представлено емкостью С2, согласующим резистором Rк, емкостью кабеля Ск и входным сопротивлением осциллографа Rн.

Паразитная емкость С3 не вносит искажений в форму импульса напряжения. Ее влияние сказывается на коэффициенте деления. Чтобы добиться минимального влияния емкости С3 значение С1 должно быть много больше С3.

Емкость С1 собирается из отдельных элементов – импульсных конденсаторов с малой индуктивностью. Результирующая емкость обычно составляет 10 -10 Ф. В качестве С1 могут использоваться образцовые и измерительные конденсаторы.

Коэффициент деления для схемы на рисунке 1.14 имеет выражение:

Индуктивность L

имеет величину того же порядка, что и

для омических делителей. Вместе с

емкостью делителя она образует

колебательный контур, затухание

колебаний в котором определяется

соотношением сопротивления R

и критического сопротивления

приблизительно равного

На низких частотах делитель имеет

погрешности, вызванные разрядом

емкости С2+Ск

через сопротивление Rн

с постоянной времени

|

(1.7) |

Рисунок 1.12. Схема замещения емкостного делителя напряжения

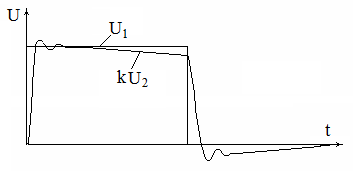

Для наглядности на рис. 1.13 показано искажение импульса напряжения U1 c бесконечно крутыми фронтом и спадом.

Рисунок 1.13. Искажения импульса на выходе емкостного делителя

напряжения при входном напряжении с прямоугольными подъемом и спадом.

Значения С2 и Ск должны быть выбраны так, чтобы с была много больше полной длительности измеряемого импульса. Значение Rн для современных осциллографов составляет 106 Ом и более, особенно у цифровых осциллографов.

Емкостные делители напряжения с минимальной индуктивностью находят применение в наносекундной импульсной технике. Такие делители представляют собой емкостный элемент, встроенный в генератор импульсов.

1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

В лабораториях высокого напряжения

емкостные делители в чистом виде

применяются редко. Для улучшения

характеристик в области высоких частот

применяют демпферные делители (рис.

1.14), а в области низких частот параллельно

С1 включают резисторы с

большим значением сопротивления (рис.

1.15). Схема замещения демпфированного

емкостного делителя не отличается от

показанной на рис. 1.12, однако в ней R

представляет собой не сопротивление

проводов и конденсаторов, а специально

включаемый демпферный резистор с

сопротивлением несколько сотен Ом

(рисунок 1.14). Резистор

![]() выполняется на полное рабочее напряжение,

при этом соблюдается условие:

выполняется на полное рабочее напряжение,

при этом соблюдается условие:

|

(1.8) |

Коэффициент деления смешанного делителя:

|

(1.9) |

|

Рис. 1.14. Смешанный делитель с последовательно соединенными резистором и конденсаторами |

Рис. 1.15. Смешанный делитель напряжения с параллельным соединением резисторов и конденсаторов |

|

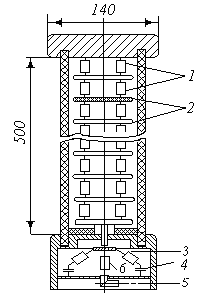

Сопротивление R1 конструктивно распределяется между отдельными конденсаторами, последовательно соединенными и образующими емкость С1. В качестве примера на рисунке 1.16 приведен эскиз конструктивного выполнения смешанного делителя на напряжение 200 кВ. По такому же принципу строятся делители и на более высокие напряжения, имеющие время реакции на прямоугольный импульс до 10 нс.

Рис. 1.16. Эскиз смешанного делителя.

1 - резисторы R1; 2 - керамические конденсаторы С1; 3 - резисторы R2; 4 – конденсаторы С2; 5 - разъем для присоединения измерительного кабеля, 6 - согласующий резистор Rк.

Элементы делителя R2 и С2 имеют конечные индуктивности, и для получения малых искажений нужно стремиться, чтобы отношение общей индуктивности делителя и присоединения L1 к индуктивности измерительного плеча делителя L2 было равно коэффициенту деления.

|

|

Если эти условия соблюдаются, то реакция на прямоугольный импульс минимальна и определяется либо искажениями в измерительном кабеле, либо особенностями распространения электромагнитной волны вдоль делителя напряжения.

Улучшение характеристик емкостного делителя напряжения в области низких частот достигается включением параллельно емкостям С1 и С2 резисторов R1 и R2 (рис. 1.15). Для согласования измерительного кабеля либо сопротивление резистора R2 может быть равно волновому (он и включается в конце или начале кабеля), либо сопротивление R2 образуется включением двух резисторов, включенных в конце и начале кабеля, сопротивления которых равны волновому кабеля.

Значение С1 смешанных делителей выбирается так же, как и для чисто емкостного делителя. R1 может быть много больше, чем для омического делителя, поскольку влияния емкости самого резистора относительно земли в смешанном делителе незначительно.

В широкополосных делителях высокого напряжения используют преимущества смешанных и демпфированных делителей. В универсальных делителях (рис. 1.17) имеется демпферный резистор, элементы которого распределены между плечами делителя. Вместе с конденсаторами С1 и С2 резисторы R1 и R2 образуют последовательный смешанный делитель. Параллельно этому делителю включены резисторы R3 и R4, обеспечивающие компенсацию стекающего заряда с емкости С2 через входное сопротивление осциллографа при регистрации длительных или постоянных напряжений.

Во Всесоюзном электротехническом институте (Москва) разработан ряд универсальных делителей, предназначенных для регистрации постоянных, переменных и импульсных напряжений. Основные параметры делителей приведены в таблице 2.

Рисунок 1.19. Широкополосный делитель напряжения.

Параметры универсальных делителей высокого напряжения ВЭИ

Таблица 2

Параметр |

Делитель |

|||

УДН-1 |

УДН-2 |

УДН-4 |

||

Номинальное напряжение, кВ |

Импульсное 1,2/50 мкс |

1000 |

2000 |

4000 |

Импульсное 500/2000 мкс |

700 |

1400 |

2200 |

|

Переменное 50 Гц |

450 |

900 |

1400 |

|

Постоянное 5 мин |

500 |

950 |

1400 |

|

Коэффициент деления |

500 |

1000 |

2000 |

|

Время реакции на прямоугольный импульс, нс |

|

|

100 |

|

Погрешность, % |

Импульсное напряжение |

2-3 |

2-3 |

2-3 |

Переменное и постоянное |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

|

Параметры схемы |

Емкость плеча высокого напряжения, пФ |

750 |

280 |

300 |

Сопротивление демпферного резистора, Ом |

200 |

700 |

700 |

|

Сопротивление шунтирующего резистора, МОм |

204 |

544 |

1020 |

|

Высота делителя, м |

3,3 |

8,1 |

15,8 |

|