- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

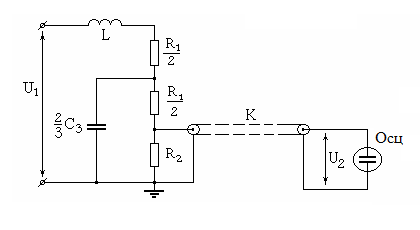

1.5.1. Омические делители напряжения

В схеме замещения омического делителя (рис 1.10) учтены индуктивность делителя, соединительных проводов L и емкость делителя на землю С3. Предполагая емкость делителя распределенной вдоль делителя, ее вводят в схему замещения в виде сосредоточенной емкости, равной 2/3 общей емкости делителя С3 включенной в средней части плеча высокого напряжения.

Плечо низкого напряжения в зависимости от соотношения R2 и волнового сопротивления измерительного кабеля схема может содержать согласующие сопротивления.

Индуктивность L делителя и присоединения зависит от конструктивного выполнения схемы и может быть принята прямо пропорциональной длине делителя. Коэффициент пропорциональности имеет порядок 10 –6 Гн/м.

Емкость Сз можно рассчитать как емкость проводящего цилиндра, имеющего высоту и диаметр делителя. Она зависит от отношения высоты к диаметру и составляет 10 - 30 пФ на метр высоты делителя.

Рис. 1.10. Схема замещения омического делителя.

К - измерительный кабель; Oсц - осциллограф.

Кабель, соединяющий нижнее плечо делителя с осциллографом должен быть согласован для исключения отражений и преломлений передаваемого импульса.

Наилучшее согласование кабеля достигается тогда, когда кабель согласован с обоих концов. Согласование кабеля только в начале или только в конце может оказаться недостаточным, так как сопротивление кабеля зависит от частоты и при измерениях может отличаться от номинального, а согласующее сопротивление имеет конечную индуктивность и не во всем диапазоне частот достигается хорошее согласование.

Длина кабеля выбирается в зависимости от взаимного расположения делителя, подключенного к высоковольтной нагрузке, и осциллографа. Кабель имеет собственное погонное сопротивление, которое вносит свою погрешность и дополнительное искажение. Поэтому кабель должен иметь минимальную длину.

В настоящее время широко применяются цифровые осциллографы с частотой дискретизации сигнала более200 МГц, позволяющие регистрацию импульсов с фронтами в единицы наносекунд. От диапазона исследуемых фронтов зависит выбор конструкции делителя, его собственной постоянной времени, цепей передачи сигнала и их согласование с входом осциллографа для исключения отражений. При наиболее крутых фронтах координальным решением является бескабельная измерительная система. Осциллограф с внутренним источником питания является элементом нижнего плеча делителя, где импульс запоминается в оперативную память осциллографа и затем может быть считан из памяти на компьютер.

Чем ниже сопротивление верхнего плеча делителя, тем меньше сказываются паразитные параметры (их постоянные времени будут меньше). Снижение R1 до 104 Ом, применение сложной системы экранов для выравнивания распределения напряжения вдоль сопротивления R1, а также корректировка реакции на прямоугольный импульс дополнительными элементами, включаемыми в измерительную цепь, позволяют получить малое время реакции на прямоугольный импульс.

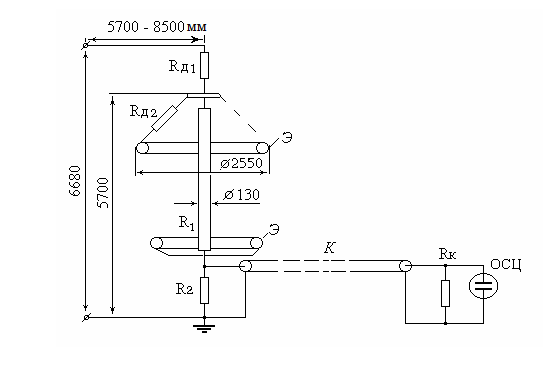

В качестве примера выполнения таких делителей на рис. 1.11 показан омический делитель на напряжение 2,2 МВ, изготовленного фирмой «Тур». Сопротивление резистора R1=10 кОм; резистор выполнен из проволоки и помещен в изоляционной трубе, заполненной маслом. Верхний экран Э соединен с делителем через демпферный резистор Rд2. Делитель присоединяется к объекту испытаний фольгой через демпферный резистор Rд1. Расстояние между осью делителя и испытуемым объектом должно лежать в пределах 1‑1,5 высоты делителя. С осциллографом делитель соединен кабелем длиной 20 м. Измеренное время реакции – около 30 нс.

Выполнение делителей на меньшие напряжения и с меньшим R1 не вызывает затруднений, поскольку не предъявляется строгих требований по допустимому значению индуктивности.

Рис. 1.11. Омический делитель на напряжение 2,2 МВ.