- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

Рассмотрим

вначале простейшую схему ИН на рис.

13.1А, предназначенную для кратковременного

питания активного нагрузочного

сопротивления

![]() .

Пусть время заряда ИН от источника с

постоянным напряжением равно

.

Пусть время заряда ИН от источника с

постоянным напряжением равно

![]() ,

по истечении которого ток заряда:

,

по истечении которого ток заряда:

|

(13.10) |

Где

![]() -активное

сопротивление зарядного контура

(включающее в себя сопротивление проводов

ИН);

-активное

сопротивление зарядного контура

(включающее в себя сопротивление проводов

ИН);

![]() - постоянная времени зарядного контура;

- постоянная времени зарядного контура;

![]() - индуктивность ИН при заряде.

- индуктивность ИН при заряде.

КПД![]() заряда тем выше, чем меньше относительная

длительность заряда

заряда тем выше, чем меньше относительная

длительность заряда

![]() ,

причем при

,

причем при

![]() (

(![]() )

имеем

)

имеем

![]() .

Это естественно с физической точки

зрения, так как нарастание во времени

тока и соответственно W

носит затухающий характер, а потери

.

Это естественно с физической точки

зрения, так как нарастание во времени

тока и соответственно W

носит затухающий характер, а потери

![]() при больших

при больших

![]() растут пропорционально времени. Однако

в ИН с конечными сопротивлениями катушек

нельзя стремиться к режимам с

растут пропорционально времени. Однако

в ИН с конечными сопротивлениями катушек

нельзя стремиться к режимам с

![]() и высокими

и высокими

![]() ,

так как короткие времена заряда в

большинстве случаев противоречат смыслу

применения ИН, поскольку необходимо

обеспечить

,

так как короткие времена заряда в

большинстве случаев противоречат смыслу

применения ИН, поскольку необходимо

обеспечить

![]() для увеличения разрядной мощности.

Кроме того, кратковременный заряд ИН

требует повышенной мощности первичного

источника. Поэтому обычно

для увеличения разрядной мощности.

Кроме того, кратковременный заряд ИН

требует повышенной мощности первичного

источника. Поэтому обычно

![]() ,

чему соответствуют КПД в интервале

,

чему соответствуют КПД в интервале

![]() .

.

При

разряде в течение времени

![]() также возникают потери, которые

учитываются в КПД разрядного цикла

также возникают потери, которые

учитываются в КПД разрядного цикла

![]() .

В ИН имеются также потери в коммутаторах,

которые можно учесть КПД коммутации

.

В ИН имеются также потери в коммутаторах,

которые можно учесть КПД коммутации

![]() .

.

Таким

образом, полный КПД передачи энергии

от первоначального источника через ИН

к омической нагрузке

![]() .

.

Если

и

![]() ,

то передача энергии осуществляется с

КПД порядка

,

то передача энергии осуществляется с

КПД порядка

![]() ,

и в энергоустановке возникают значительные

потери, которые нужно отводить с помощью

системы охлаждения.

,

и в энергоустановке возникают значительные

потери, которые нужно отводить с помощью

системы охлаждения.

13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

В

трансформаторных ИН обычно имеются две

обмотки: первичная с большой индуктивностью,

используемая при заряде ИН, и вторичная

с малой индуктивностью, используемая

при разряде. Условие

![]() реализуется за счет разного числа витков

обмоток (

реализуется за счет разного числа витков

обмоток (![]() ).

).

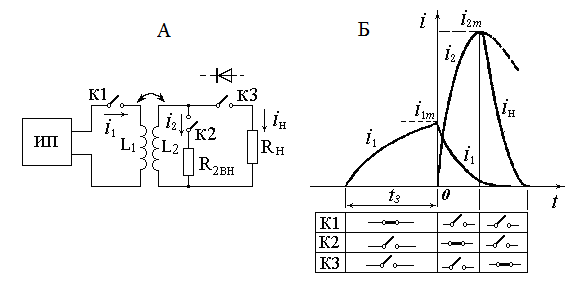

Схема трансформаторного ИН показана на рис. 13.9А. На рис. 13.9Б приведены характерные зависимости токов от времени и положение коммутаторов в различные периоды времени. Имеются три этапа работы ИН.

1. После замыкания К1 при разомкнутых К2 и К3 происходит накопление энергии в первичной обмотке.

2. При замыкании К2 и размыкании К1 энергия передается во вторичную обмотку.

3. При замыкании К3 и размыкании К2 энергия выводится в активную нагрузку (в схеме К3 может отсутствовать или заменяться диодом, если рабочие токи не превышают нескольких килоампер).

В

формуле для коэффициента связи обмоток

![]() значения М

определяются общим потоком обмоток, а

значения М

определяются общим потоком обмоток, а

![]() и

и

![]() —

их полными потоками. Значение

—

их полными потоками. Значение

![]() будет тем ближе к единице, чем меньше

потоки рассеяния обмоток. Известно, что

для их уменьшения необходимо предельно

сближать обмотки, обеспечивая минимальное

среднее геометрическое расстояние

между их сечениями. Заметим, что обычно

сечение вторичной обмотки в трансформаторном

ИН существенно меньше, чем первичной,

поскольку

будет тем ближе к единице, чем меньше

потоки рассеяния обмоток. Известно, что

для их уменьшения необходимо предельно

сближать обмотки, обеспечивая минимальное

среднее геометрическое расстояние

между их сечениями. Заметим, что обычно

сечение вторичной обмотки в трансформаторном

ИН существенно меньше, чем первичной,

поскольку

![]() и вторичная обмотка работает в

кратковременном режиме с большими

плотностями тока.

и вторичная обмотка работает в

кратковременном режиме с большими

плотностями тока.

Значения

повышаются, когда вторичная обмотка

размещается внутри первичной таким

образом, что совпадают центры, вокруг

которых замыкаются линии магнитной

индукции обеих катушек. Очевидно, что

при этом магнитная связь между катушками

наилучшая. Если, например, первичная

обмотка выполнена в виде катушки Брукса,

то вторичную тонкую однослойную катушку

рационально размещать примерно на

расстоянии 2/3 h

от внутреннего радиуса, что позволяет

иметь

![]() .

Значения

повышаются до 0,94—0,95, если вторичная

обмотка выполнена трехслойной, а между

ее слоями размещается двухслойная

первичная обмотка.

.

Значения

повышаются до 0,94—0,95, если вторичная

обмотка выполнена трехслойной, а между

ее слоями размещается двухслойная

первичная обмотка.

Рис. 13.9. Схема трансформаторного ИН (А) и характер изменения тока в его обмотках (Б).