- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

9.3. Искажение фронта импульса

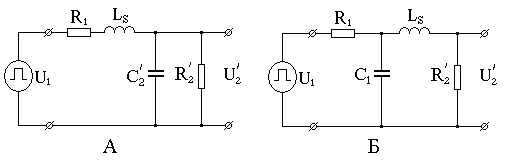

Наличие реактивных элементов в цепи замещения ИТ определяет сложный переходный процесс при подаче на ИТ импульса с крутым фронтом. Из упрощенных схем замещения (рис. 9.6А, 9.6Б) следует, что этот процесс имеет колебательную форму.

При рассмотрении процессов в ИТ на

фронте импульса можно сделать следующие

допущения. Поскольку

![]()

![]() ,

то шунтирующим действием индуктивности

намагничивания можно пренебречь.

Отношение

,

то шунтирующим действием индуктивности

намагничивания можно пренебречь.

Отношение

![]() называют коэффициентом рассеяния. Его

величина лежит в пределах:

называют коэффициентом рассеяния. Его

величина лежит в пределах:

![]() Если

принять, что нагрузка

Если

принять, что нагрузка

![]() линейна, эквивалентная схема ИТ для

анализа процессов на фронте может быть

упрощена до вида, приведенного на

рисунках 9.7. С учетом упрощений для

повышающего ИТ (

1)

упрощенная схема имеет вид, приведенный

рис. 9.7А, для понижающего (

1)

- на рис. 9.7Б.

линейна, эквивалентная схема ИТ для

анализа процессов на фронте может быть

упрощена до вида, приведенного на

рисунках 9.7. С учетом упрощений для

повышающего ИТ (

1)

упрощенная схема имеет вид, приведенный

рис. 9.7А, для понижающего (

1)

- на рис. 9.7Б.

Рис. 9.7. Эквивалентные схемы цепи ИТ при формировании фронта для повышающего (А) и понижающего (Б) ИТ.

Уравнения, описывающие процессы в схемах (рис. 9.7) имеют второй порядок:

|

(9.3) |

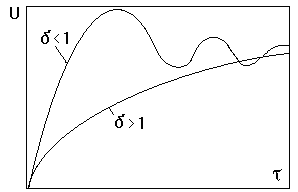

Графическое представление решения

уравнения в относительных единицах

приведено на рис. 9.8. При

![]() фронт имеет колебательную форму. При

фронт имеет колебательную форму. При

![]() - экспоненциальную.

- экспоненциальную.

Рис. 9.8. Зависимость формы фронта от величины .

9.4. Искажение плоской части импульса

При рассмотрении процессов на плоской

части импульса можно пренебречь влиянием

емкостей

![]() и

и

![]() ,

и индуктивности

,

и индуктивности

![]() .

Это допустимо потому, что после окончания

формирования фронта напряжение на этих

емкостях и ток в индуктивности

.

Это допустимо потому, что после окончания

формирования фронта напряжение на этих

емкостях и ток в индуктивности

![]() практически не меняются. С учетом этого

схема замещения, отражающая процессы

на плоской части импульса приведена

на рис. 9.9. Если нагрузка

линейна, то к началу формирования вершины

импульса ток в индуктивности намагничивания

можно считать равным нулю, поскольку

практически не меняются. С учетом этого

схема замещения, отражающая процессы

на плоской части импульса приведена

на рис. 9.9. Если нагрузка

линейна, то к началу формирования вершины

импульса ток в индуктивности намагничивания

можно считать равным нулю, поскольку

![]() >>

>>![]() .

С течением времени ток через

возрастает.

.

С течением времени ток через

возрастает.

Рис. 9.9. Эквивалентная схема цепи ИТ при формировании вершины.

Процессы в схеме рис. 9.9 описываются уравнениями:

|

(9.4) |

Начальное условие при

![]() :

:

![]()

Решение уравнений:

|

(9.5) |

где

![]() ,

,

![]() ‑ постоянная времени.

‑ постоянная времени.

Напряжение на нагрузке спадает по

экспоненциальному закону. Уравнение

для

![]() можно разложить в ряд и оставить два

значимых члена:

можно разложить в ряд и оставить два

значимых члена:

|

(9.6) |

Если

![]() ‑

длительность импульса, то за это время

относительный спад вершины составит:

‑

длительность импульса, то за это время

относительный спад вершины составит:

|

(9.7) |

Для снижения скорости спала плоской части импульса и, соответственно, меньшего искажения импульса необходимо, чтобы значение Т было максимальным.

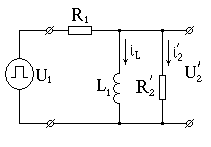

9.5. Процессы в ит после окончания импульса

Поскольку в момент окончания импульса (на срезе) во всех реактивных элементах запасена электрическая и магнитная энергия, окончание импульса сопровождается ее выделением в нагрузке в колебательном режиме. Эквивалентная схема, сравнительно точно описывающая процессы на срезе импульса, приведена на рис. 9.10.

Рисунок 9.10. Эквивалентная схема цепи ИТ при анализе процессов на срезе импульса.

Для снижения уровня колебаний должны

приниматься меры, не приводящие к

искажению фронта и вершины. Из схемы

видно, что энергия, занесения в реактивных

элементах, может выделяться только в

![]() и

и

![]() ,

где

- сопротивление, отражающее потери в

сердечнике.

,

где

- сопротивление, отражающее потери в

сердечнике.

Решение может быть упрощено при рассмотрении двух накладывающихся процессов: «быстрого» и «медленного». Их схемы замещения приведены на рис. 9.11, позволяющие понять процессы на срезе импульса.

Рис. 9.11. Упрощенные эквивалентные схемы цепи ИТ для анализа "медленной" (А) и "быстрой" (Б) составляющей среза импульса.

Здесь

![]() ,

,

![]()

Из схем видно, что имеется две частоты.

Низкочастотная составляющая, период

которой равен:

![]()

и высокочастотная составляющая:

При проектировании ИТ задаются относительным выбросом напряжения на срезе в противоположную полярность импульса. Обычно эта величина лежит в пределах 10%.

Возможны схемные решения среза выброса, например, установка параллельного диода в цепи нагрузки. В мощных ИТ задача рассеяния мощности выброса бывает значительно сложнее и решается в зависимости от конкретных параметров.