- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

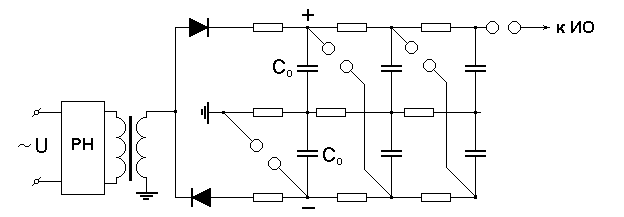

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

6.10. Конструкции гин.

Конструкция ГИН разрабатывается в зависимости от его параметров и назначения.

Диапазон напряжений на выходе ГИН может составлять от 0,1 МВ до 100 МВ. Генераторами оснащаются ведущие исследовательские, испытательные и учебные лаборатории энергетических и физических институтов.

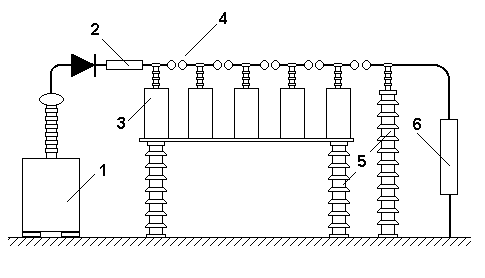

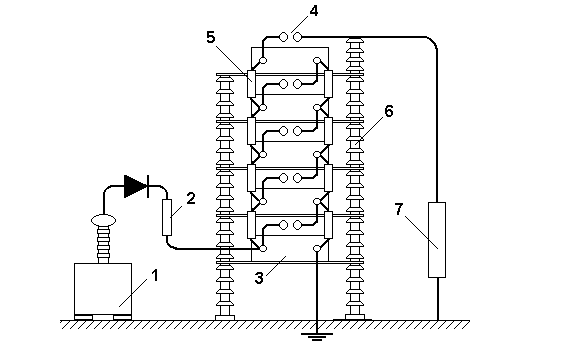

До напряжений 1000 кВ конструкции ГИН, как правило, выполняются в виде сборок на горизонтальной платформе, изолированной от земли (рис. 6.30, а также рис. 6.20).

Рис. 6.30. ГИН платформенной конструкции

1 – трансформатор; 2 – зарядное сопротивление; 3 – конденсаторы; 4 – искровые разрядники (коммутаторы); 5 – опорные изоляторы; 6 – нагрузка.

При напряжениях выше 1 МВ ГИН выполняют в виде башенно-этажерочной конструкции. Схема таких ГИН, как правило, имеет двухстороннюю систему заряда конденсаторов (рис. 6.31). Из схемы следует, что конденсаторы, соединенные по два последовательно, могут располагаться на одном этаже, за счет чего сокращается высота конструкции ГИН. Конструктивное исполнение башенной конструкции ГИН приведено на рис. 6.32.

Рис. 6.31. Схема ГИН с двухсторонним зарядом.

На сверхвысокие напряжения наиболее распространенной является колонковая конструкция ГИН, в которой конденсаторы, размещенные в цилиндрических фарфоровых ими бумажно-бакелитовых корпусах, сами являются элементами несущих конструкций.

Рис. 6.32. ГИН этажерочной конструкции.

1 – трансформатор; 2 – зарядное сопротивление; 3 – конденсаторы; 4 – искровые разрядники (коммутаторы); 5 – разделительные сопротивления; 6 – опорные изоляторы; 7 – нагрузка.

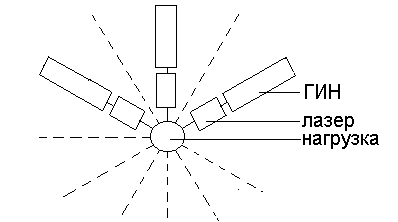

Примером специальной конструкции ГИН являются ГИНы системы «Ангара», предназначенные для накачки мощных газовых лазеров, применяемых в термоядерных исследованиях. ГИНы системы «Ангара» размещаются в цилиндрических трубах под высоким давлением элегаза SF6. За счет этого габариты ГИН предельно снижены и разрядный контур ГИН имеет минимальную величину паразитной индуктивности, снижающей амплитуду импульсного тока ГИН. Система «Ангара» состоит из 24 модулей ГИН, при этом каждый ГИН запасает энергию 30 кДж и имеет на выходе импульсное напряжение 1,5МВ. ГИНы размещаются веером вокруг нагрузки (рис.6.33). Производится одновременная накачка 24 лазеров которые одновременно разряжаются в нагрузку – таблетку, в которой заключен тритий. Происходит разогрев и сжатие таблетки, достаточные для того, чтобы вызвать термоядерную реакцию синтеза гелия и выделения термоядерной энергии.

Рис. 6.33. Конструкция системы «Ангара».

Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

Изоляция высоковольтных аппаратов должно быть рассчитана на внутренние перенапряжения, которые вызываются переходными электромагнитными процессами в электрических сетях. Эти процессы возникают при коммутациях в системах, резонансные и феррорезонансные процессы, параметрический резонанс, а также комбинированные перенапряжения, вызываемые наложением нескольких переходных режимов.

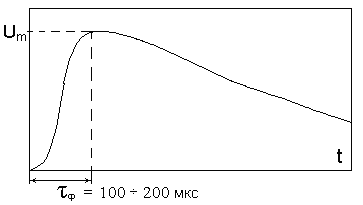

Коммутационные перенапряжения характеризуются следующими параметрами.

1. Кратность - превышение напряжения по отношению к амплитудному значению номинального фазного напряжения.

2. Длительность – изменяется в широких пределах, от 100 мкс до секунд.

3. Повторяемость и степень распространения по энергосистеме.

Поскольку коммутационные перенапряжения

в электрических сетях имеют самые

различные формы и амплитуды, а также

подвержены статистическому разбросу,

для их имитации в лабораторных условиях

используют различные типовые импульсы

напряжения, имитирующие коммутационные.

Параметры этих импульсов приведены на

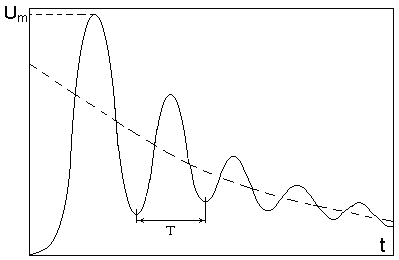

рис. 7.1. Следует отметить, что длительность

фронта

![]() первого полупериода колебательных

импульсов определяется как четверть

периода собственных колебаний сети и,

как правило, лежит в пределах от 250 мкс

до 5000 мкс.

первого полупериода колебательных

импульсов определяется как четверть

периода собственных колебаний сети и,

как правило, лежит в пределах от 250 мкс

до 5000 мкс.

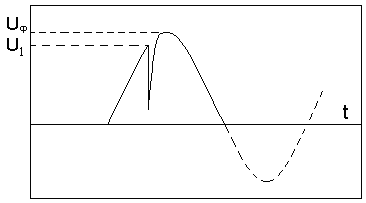

Выбор формы испытательного импульса, имитирующего коммутационное перенапряжение, связано с процессами, определяющими нарушение электрической прочности изоляции. Для воздушных промежутков и сухих изоляторов существенны лишь амплитуда и скорость нарастания до амплитудного значения напряжения, поскольку при пологих импульсах ( >10 мкс) перекрытие такой изоляции происходит на фронте импульса.

Для увлажненной и загрязненной внешней изоляции, а также внутренней изоляции трансформаторов и аппаратов важны амплитуда, длительность воздействия напряжения, скорость его изменения после прохождения амплитудного значения, а также затухание последующих колебаний.

А. Апериодический импульс. |

Б. Колебательный затухающий импульс. |

В. Колебательный импульс при U2 >U1 |

Г. Колебательный импульс, имитирующий перенапряжение при работе разрядников

|

Д. Колебательный импульс, наложенный на рабочее напряжение |

Е. Апериодический импульс с наложенными колебаниями |

Рис. 7.1. Виды импульсов коммутационных перенапряжений.