- •Часть I

- •1.2. Испытания напряжением промышленной частоты

- •1.3. Испытания изоляции импульсными напряжениями

- •1.4. Испытание методом разрядного напряжения

- •1.5. Общие условия испытаний

- •1.6. Особенности испытаний изоляции силовых кабелей

- •1.7. Особенности испытаний изоляции вращающихся машин

- •1.8. Электрическая прочность изоляционных конструкций

- •Лекция 2

- •II. Высоковольтные испытательные установки промышленной частоты

- •2.1. Общие сведения

- •2.2. Установки высокого напряжения испытательных станций и лабораторий

- •2.3. Общие требования к устройству испытательного поля

- •2.4. Схема электропитания установки высокого напряжения

- •2.5. Испытательные электроустановки

- •2.6. Испытательные трансформаторы

- •2.7. Схемы включения испытательных трансформаторов

- •2.7. Каскадное соединение трансформаторов

- •2.8. Регуляторы напряжения

- •2.9. Электронные регуляторы напряжения

- •2.10. Тиристорные регуляторы напряжения

- •2.10.1 Двухтактный тиристорный преобразователь

- •2.10.2. Мостовые тиристорные преобразователи

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 3 установки выпрямленного напряжения

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Основные схемы выпрямителей

- •3.3. Схемы умножения напряжения

- •3.4. Электронные схемы регулирования выпрямленного напряжения

- •Лекция 4 каскадные генераторы постоянного тока

- •4.1. Схема удвоения напряжения, применяемая в каскадах

- •4.2. Каскадный генератор постоянного напряжения

- •1. Схемы каскадных генераторов с параллельным питанием ступеней (рис. 4.7).

- •4.3. Параметры и конструкции каскадных генераторов

- •Лекция 5 электростатические генераторы

- •Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

- •6.1. Стандартные формы импульсов

- •6.3. Заряд конденсаторов гин.

- •6.4. Разряд гин.

- •6.5. Разрядная цепь гин.

- •6.6. Инвертирование импульса гин

- •6.7. Методика расчета параметров гин.

- •6.8. Работа гин на нагрузку

- •6.9. Технологические гин.

- •6.10. Конструкции гин.

- •Лекция 7 генераторы коммутационных перенапряжений

- •7.1. Формы импульсов коммутационных перенапряжений

- •7.2. Схемы генерирования импульсов коммутационных напряжений

- •Лекция 8 высокочастотные резонансные трансформаторы (Трансформаторы Тесла)

- •Лекция 9 импульсные трансформаторы

- •9.1. Назначение импульсных трансформаторов

- •9.2. Эквивалентная схема импульсного трансформатора

- •9.3. Искажение фронта импульса

- •9.4. Искажение плоской части импульса

- •9.5. Процессы в ит после окончания импульса

- •9.6. Электромагнитные процессы в сердечнике ит

- •9.7. Потери в сердечниках

- •Лекция 10 импульсные конденсаторы

- •10.1. Специальные требования к высоковольтным импульсным конденсаторам

- •10.2. Изоляция конденсаторов

- •10.3. Условия работы изоляции конденсаторов

- •10.4. Индуктивность импульсных конденсаторов

- •10.5. Потери энергии в импульсных конденсаторах

- •10.6. Определение характеристик конденсаторов

- •10.6.1. Измерение индуктивности конденсаторов.

- •10.6.2. Определение внутреннего сопротивления конденсаторов.

- •10.7. Испытания конденсаторов высоким напряжением

- •10.8. Типы импульсных конденсаторов

- •Лекция 11 генераторы импульсных токов.

- •11.1. Назначение генераторов импульсных токов (гит)

- •11.2. Принципиальная схема генераторов больших импульсных токов (гит)

- •11.3. Эквивалентные схемы гит

- •11.4. Схемные и технические методы снижения индуктивности гит

- •11.5. Схемы с замыкателями нагрузки (кроубары)

- •Лекция 12 генераторы мощных наносекундных импульсов

- •12.1. Области применения

- •12.2. Методы формирования наносекундных импульсов на основе линий с распределенными параметрами

- •12.3. Схемы гни с умножением напряжения

- •12.4. Искажения импульсов в линиях с распределенными параметрами

- •12.5. Коммутация генераторов наносекундных импульсов

- •12.6. Наносекундные генераторы импульсов с полупроводниковыми прерывателями тока

- •Лекция 13 индуктивные накопители энергии

- •13.1. Общие сведения об индуктивных накопителях энергии

- •13.2. Основные типы индуктивных накопителей, их параметры и показатели

- •13.3. Индуктивные накопители в виде цилиндрических катушек прямоугольного сечения

- •13.4. Индуктивный накопитель в виде тонкого соленоида

- •13.5 Тороидальные индуктивные накопители энергии.

- •13.6. Процессы заряда и разряда в индуктивных накопителях

- •13.7. Трансформаторные индуктивные накопители

- •13.8. Тепловые процессы в индуктивных накопителях

- •13.9. Коммутаторы для цепей с индуктивными накопителями

- •13.9.1. Управляемые полупроводниковые коммутаторы

- •13.9.2. Вакуумные выключатели высокого напряжения

- •13.9.3. Электровзрывные, взрывные и реостатные коммутаторы

- •Часть II

- •Измерения на высоком напряжении,

- •Устройства диагностики аппаратов высокого напряжения

- •Лекция 1

- •Измерение высоких напряжений

- •1.1. Шаровые измерительные разрядники

- •Нормированные расстояния a и b (рис. 1.1) для шаровых разрядников

- •1.2. Измерение высокого напряжения электростатическими киловольтметрами

- •1.3. Измерение высокого напряжения стрелочными или цифровыми приборами с добавочным сопротивлением

- •1.4. Измерение переменного напряжения с использованием прибора и измерительного конденсатора

- •1.5. Измерение импульсных напряжений с помощью делителей напряжения

- •1.5.1. Омические делители напряжения

- •1.5.2. Емкостные делители напряжения

- •1.5.3. Демпфированные и смешанные делители

- •Лекция 2 измерение больших импульсных токов

- •2.1. Измерения импульсных токов с помощью низкоомных шунтов

- •2.2. Мостовые шунты

- •2.2. Измерительные трансформаторы тока.

- •2.3. Измерения больших токов с использованием устройств, основанных на эффекте Холла.

- •Лекция 3 частичные разряды в изоляции и их измерения

- •3.1. Основные характеристики частичных разрядов

- •3.2. Частичные разряды в бумажно-масляной изоляции.

- •3.3. Методика измерений характеристик частичных зарядов.

- •3.4. Особенности измерений характеристик чр в силовых трансформаторах.

- •Лекция 4 осциллографирование импульсных процессов

- •5.1. Электронно-лучевые осциллографы

- •5.2. Цифровые осциллографы.

- •4.3. Вопросы электромагнитной совместимости при высоковольтных измерениях электронно-лучевыми осциллографами.

- •Лекция 5 помехи при измерениях в лабораторияхвысокого напряжения

- •5.1. Заземление и экранировка залов высоковольтных лабораторий

- •5.2. Источники помех при измерениях

- •5.3. Выполнение разрядных контуров

- •5.4. Особенности выполнения измерительных схем

- •5.5. Экранированные кабины

- •5.6. Инженерные коммуникации высоковольтной лаборатории

- •5.7. Ослабление влияния помех при измерениях

Лекция 6 генераторы импульсов высокого напряжения

6.1. Стандартные формы импульсов

В эксплуатации изоляция аппаратов высокого напряжения подвергается импульсным воздействиям, вызываемым грозовой деятельностью и коммутационными перенапряжениями. Испытания изоляции производятся стандартными грозовыми импульсами – полным и срезанным и стандартными коммутационными импульсами, регламентированы ГОСТом.

Полный грозовой импульс - это волна апериодического вида определенной полярности, которая имеет быстрый подъем до максимального значения и медленный спад до нуля. Математически наиболее просто полная волна описывается уравнением:

![]() ,

,

где - коэффициент спада волны,

- коэффициент нарастания фронта.

Если

![]() - положительное, и

,

то форма волны имеет вид, приведенный

на рисунке 6.1.

- положительное, и

,

то форма волны имеет вид, приведенный

на рисунке 6.1.

Рис. 6.1. Форма полной волны

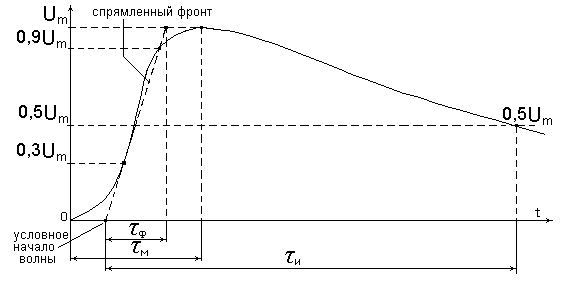

Параметры волны, которые нормирует ГОСТ, следующие:

- полярность;

- амплитудное значение Um;

- длительность спрямленного фронта ф;

- длительность волны и.

Способ определения этих параметров по осциллограмме приведен на рисунке 6.2.

Длительность спрямленного фронта волны ф равна длительности интервала времени, в течение которого напряжение возрастает от 0,3Um до 0,9Um, умноженное на 1,67.

Длительность волны и – интервал времени от условного начала волны до времени, когда напряжение спадает до половины амплитудного значения Um.

В теоретических и экспериментальных исследованиях фронтом иногда принято считать время нарастания волны от 0 до максимума. Единицы измерений параметров волны при импульсных испытаниях: ф – в мкс, и – в мкс, Um – в кВ.

Стандартной импульсной волной считается волна с параметрами:

ф = 1,5 мкс, и = 40 мкс, или пишут: волна 1,5/40 мкс.

Рис. 6.2. Стандартная форма импульса.

Допускаемые ГОСТом отклонения: ф=![]() 0,2

мкс, и

=

0,2

мкс, и

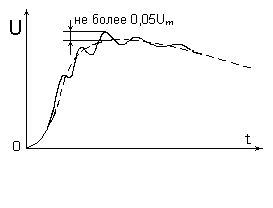

=![]() Допускаются колебания на фронте,

амплитуда которых на вершине при

спрямлении волны не должны превышать

0,05Um

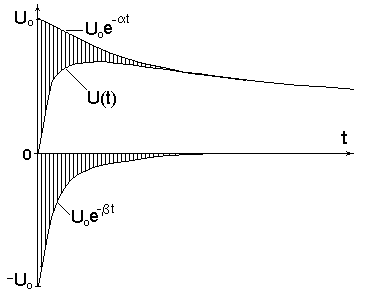

(рис. 6.3). Допустимые колебания на хвосте

импульса указаны на рис. 6.4.

Допускаются колебания на фронте,

амплитуда которых на вершине при

спрямлении волны не должны превышать

0,05Um

(рис. 6.3). Допустимые колебания на хвосте

импульса указаны на рис. 6.4.

Рис. 6.3. Допустимые колебания на фронте импульса. |

Рис. 6.4. Допустимые колебания на хвосте импульса. |

При проведении испытаний делается ряд допущений.

а) Если испытываемое изделие имеет большую емкость, допускается увеличение ф в два раза.

б) Если изделие имеет большую индуктивность (трансформаторы, реакторы), допускаются колебания на хвосте волны (переполюсовка), при этом амплитуда обратного пика не должна превосходить величины 0,5Um (рис. 6.4), при этом длительность импульса должна оставаться и = 40 4 мкс.

в) В виде исключения при испытаниях особо мощных трансформаторов (Р50 МВА) и реакторов допускается снижение и до 20 мкс.

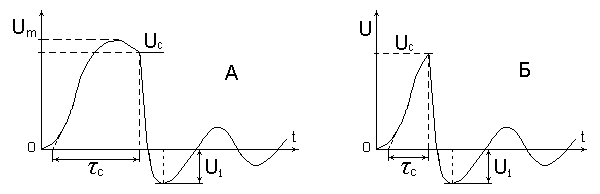

Срезанная волна импульсного испытательного напряжения представляет собой полную волну 1,5/40мкс, срезанную при определенном предразрядном времени с (рис. 6.5). У срезанной волны ГОСТом регламентированы два параметра: с и отношение U1/Uc.

Выше рассмотрены стандартные формы импульсов, формируемые при испытаниях высоковольтных аппаратов электроэнергетики. В практике научных исследований, в различных видах электроимпульсных технологий, в военном деле применяются импульсы самой разнообразной формы и длительности. Во всех случаях в зависимости от решаемой задачи используются самые разнообразные генераторы высоковольтных импульсов. Ниже рассмотрен наиболее распространенный способ формирования высоковольтных импульсов любой формы, в том числе и стандартной.

Рис. 6.5. Формы срезанного импульса при срезе на спаде (А) и срезе на фронте (Б).

6.2. Принцип работы генераторов импульсного напряжения (ГИН) Аркадьева-Маркса.

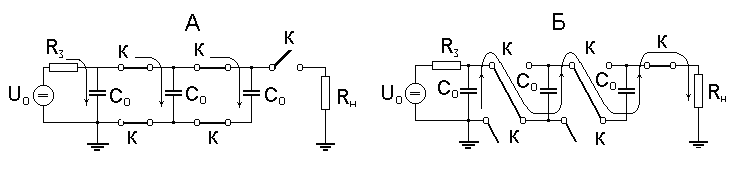

ГИН представляет собой систему конденсаторов, которые длительно заряжаются при их параллельном соединении и затем, при достижении заданного уровня зарядного напряжения, переключаются в последовательное соединение и разряжаются на нагрузку. Схематично это представлено на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Коммутации цепей при заряде (А) и разряде (Б) конденсаторов ГИН.

Заряд конденсаторов, соединенных параллельно через коммутаторы К, производится от источника постоянного тока U0 через зарядное сопротивление Rз, которое многократно больше сопротивления нагрузки Rн. На время заряда конденсаторов нагрузка Rн отключена (рис. 6 А). При достижении заданного напряжения на конденсаторах коммутаторами К производится переключение конденсаторов последовательно с одновременным подключением нагрузки (рис. 6.6 Б). Напряжение на нагрузке после коммутации равно:

![]() ,

,

где n – число последовательно включенных конденсаторов после их переключения.

Переключение конденсаторов ГИН на последовательную схему производится искровыми разрядниками, которые пробиваются при достижении напряжения пробоя.

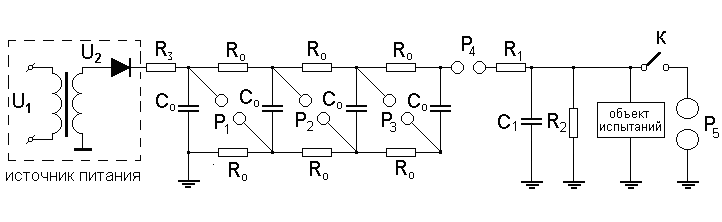

Общая схема высоковольтной импульсной установки генерирования импульсов высокого напряжения приведена на рисунке 6.7.

От источника питания через зарядное сопротивление Rз и разделительные резисторы между ступенями ГИН R0 производится заряд параллельно включенных конденсаторов С0. При достижении заданного напряжения происходит пробой разрядников Р1 – Р4 , обеспечивающих последовательное включение конденсаторов, и импульс напряжения, равный умноженному на число ступеней ГИН зарядному напряжению, поступает на объект испытаний. R1, R2 и С1 - формирующие элементы, обеспечивающие заданную форму импульса на нагрузке (объекте испытаний). При формировании на нагрузке срезанного импульса ключом К параллельно нагрузке может быть подключен срезающий разрядник Р5.

Рассмотрим процессы заряда и разряда ГИН.

Рис. 6.7. Высоковольтная установка ГИН.