- •Введение

- •Часть 1 Общая гидрогеология

- •1. Гидрогеология как наука, научные методы и задачи гидрогеологии. История развития науки

- •1.1. Гидрогеология как наука, научные методы и задачи гидрогеологии

- •1.2. История развития науки

- •1.3. История гидрогеологических исследований в Беларуси

- •2. Место и роль подземных вод в гидросфере Земли

- •2.1. Общие сведения о гидросфере Земли

- •2.2. Вода как вещество, ее молекулярная структура и изотопный состав

- •Наиболее важные физические аномалии воды и их географическое значение

- •2.3. Виды воды в горных породах

- •2.4. Строение подземной гидросферы

- •2.5. Круговорот воды в недрах земли

- •3. Физические и водно-физические свойства горных пород

- •3.1.Физические свойства горных пород

- •Виды скважности (пустотности) горных пород в зависимости от размеров

- •Значения коэффициента пористости горных пород

- •3.2. Водно-физические свойства горных пород

- •Характерные значения влагоемкости и влажности горных пород

- •Классификация грунтов по степени проницаемости

- •Высота капиллярного поднятия в некоторых грунтах

- •4. Гидрогеологические классификации

- •Классификация подземных вод по условиям залегания

- •5. Происхождение подземных вод и формирование их химического состава

- •5.1. Происхождение подземных вод

- •5.2. Свойства, химический состав подземных вод и процессы его формирования

- •6. Залегание и распространение вод в подземной гидросфере

- •6.1. Грунтовые воды и воды зоны аэрации

- •6.1.1. Воды зоны аэрации

- •6.1.2. Грунтовые воды

- •6.2. Межпластовые воды

- •6.3. Глубинные воды

- •6.4. Основные типы подземных вод области распространения многолетнемерзлых пород (ммп)

- •7. Формы питания и разгрузки подземных вод

- •7.1. Условия питания и распространения грунтовых вод

- •7.2. Разгрузка грунтовых вод

- •По постоянству существования:

- •По химизму воды:

- •По температуре:

- •8. Основы динамики подземных вод

- •8.1. Движение подземных вод

- •8.2. Линейный закон фильтрации Дарси

- •9. Гидрогеохимия

- •9.1. Физические свойства и химический состав подземных вод

- •9.1.1. Физические свойства подземных вод

- •9.1.2. Химический состав подземных вод

- •Содержание микрокомпонентов в минеральных водах

- •9.2. Формы выражения химического состава подземных вод

- •9.2.1. Анализ воды и формы его выражения

- •9.2.2. Формы выражения химического состава подземных вод

- •9.3. Классификации подземных вод по химическому составу

- •Коэффициенты, характерные для генетических типов подземных вод

- •9.4. Гидрохимическая зональность подземных вод

- •9.4.1. Особенности химического состава подземных вод

- •9.4.2. Гидрохимическая зональность подземных вод

- •10. Режим и баланс подземных вод

- •10.1. Режимообразующие факторы. Классификация режима подземных вод

- •Факторы формирования режима подземных вод

- •10.2. Баланс подземных вод

- •10.2.1. Режим и баланс уровня грунтовых вод

- •10.2.2. Режим температуры грунтовых вод

- •10.2.3. Гидрохимический режим грунтовых вод

- •10.2.4. Режим межпластовых вод

- •11. Подземный сток и методы его определения

- •11.1. Понятие о подземном стоке и его основные параметры

- •11.2. Потоки подземных вод

- •11.3. Взаимодействие поверхностных и подземных вод. Роль подземных вод в питании рек.

- •12. Гидрогеологические структуры и гидрогеологическое районирование

- •12.1. Принципы гидрогеологического районирования

- •Классификация скоплений подземных вод

- •12.2. Гидрогеологические массивы

- •12.3. Артезианские бассейны платформенного типа

- •12.4. Гидрогеология складчатых областей

- •12.4.1. Артезианские бассейны межгорного типа

- •12.4.2. Вулканогенные массивы

- •12.5. Гидрогеологические структуры дна морей и Мирового океана

- •13. Ресурсы подземных вод

- •13.1. Понятие о запасах и ресурсах подземных вод

- •13.1.1. Ресурсы подземных вод по частям света и странам мира

- •Современная обеспеченность водными ресурсами частей света

- •Водные ресурсы шести крупнейших по территории стран мира

- •13.1.2. Ресурсы подземных вод в Беларуси

- •13.2. Основные типы подземных вод

- •13.2.1. Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения

- •Объем тела пресных подземных вод на территории Беларуси

- •13.2.2. Минеральные подземные воды

- •13.2.3. Промышленные воды

- •13.2.4. Теплоэнергетические воды

- •Часть 2 Гидрогеология беларуси

- •14. Гидрогеологическое районирование территории Беларуси

- •14.1. Основные водоносные горизонты и комплексы

- •Основные гидрогеологические параметры межморенных водоносных горизонтов

- •14.2. Закономерности распространения подземных вод

- •14.2.1. Гидродинамическая зональность

- •Гидродинамическая зональность осадочного чехла Беларуси

- •14.2.2. Гидрогеохимическая зональность

- •Гидрогеохимическая зональность осадочного чехла территории Беларуси

- •Белорусский гидрогеологический массив

- •Припятский гидрогеологический бассейн

- •Оршанский гидрогеологический бассейн

- •Брестский гидрогеологический бассейн

- •14.3. Разновидности подземных вод по практическому использованию

- •14.3.1. Распространение и использование минеральных вод

- •Минеральные воды и рассолы без специфических активных компонентов химического состава и физико-химических свойств (с общим солесодержанием более 1 г/дм3)

- •Бромные и йодо-бромные воды и рассолы

- •Радоновые воды

- •Минеральные воды с высоким содержанием органического вещества

- •Борные воды

- •Железистые воды

- •Сульфидные и сероводородные (гидросульфидные) воды и рассолы

- •Новые типы минеральных вод

- •Кремнистые минеральные воды

- •Ультрагипотонические минеральные воды

- •Фторсодержащие воды

- •Селенсодержащие воды

- •14.3.2. Перспективы использования минеральных вод Брестская область

- •Витебская область

- •Гомельская область

- •Гродненская область

- •Минская область

- •Могилевская область

- •14.4. Промышленные рассолы и термальные воды

- •Часть 3 Экология подземной гидросферы

- •15. Охрана подземных вод

- •15.1. Охрана запасов подземных вод от истощения

- •15.2. Виды и источники загрязнения подземных вод

- •15.3. Понятие о защищенности подземных вод

- •15.4. Охрана и защита подземных вод от загрязнения

- •К физико-химическим методам очистки относятся:

- •15.5. Гидрогеоэкологическое районирование территории Беларуси и рекомендации рационального и экологобезопасного использования подземной гидросферы

- •Состав гидрогеоэкологических областей и соотношение геологических, гидрогеологических и гидрогеоэкологических таксонов Беларуси

- •Северо-Западная (Гродненско-Браславская) гидрогеоэкологическая область

- •Витебско-Могилевская гидрогеоэкологическая область

- •Припятская гидрогеоэкологическая область

- •Брестская гидрогеоэкологическая область

- •Пинская гидрогеоэкологическая область

- •Гомельско-Костюковичская гидрогеоэкологическая область

- •5.6. Загрязнение подземных и поверхностных вод и здоровье населения

- •Причины заболеваний человека, связанные с использованием воды

- •15.7. Стандартизация качества поверхностных и подземных вод

- •15.8. Мониторинг подземной гидросферы

- •Распределение пунктов наблюдений оптимизированной сети мониторинга подземных вод по речным бассейнам

- •Параметры мониторинга подземных вод в Беларуси

- •16. Водообеспечение. Типы водозаборных сооружений

- •16.1. Понятие о водообеспечении

- •16.1.1. Горизонтальные водозаборы

- •16.1.2. Шахтные колодцы

- •16.1.2. Трубчатые колодцы

- •16.1.3. Лучевые водозаборы

- •16.1.4. Водозаборные скважины

- •16.1.5. Каптажные водозаборные сооружения

- •16.2. Искусственное пополнение запасов подземных вод

- •16.3. Особенности водопотребления

- •Использование ресурсов подземных вод мира по секторам экономики

- •16.3.1. Особенности водопотребления в Беларуси

- •Основные показатели водопользования в Республике Беларусь

- •16.3.2. Совершенствование технологий водопользования

- •Литература Основная

- •Дополнительная

6.2. Межпластовые воды

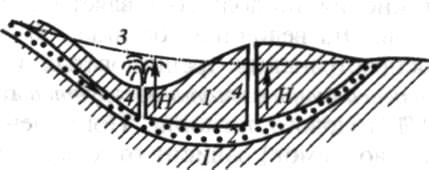

Межпластовыми водоносными горизонтами называются водоносные горизонты, залегающие между двумя слабопроницаемыми пластами. В отличие от грунтового водоносного горизонта, верхней границей которого является свободная поверхность подземных вод, межпластовые горизонты всегда имеют относительно слабопроницаемую (водоупорную) кровлю и подошву (рис. 10).

В геологических структурах, сложенных слоистыми осадочными отложениями, межпластовые воды распространены на глубинах примерно от 10 м до 7 км и, вероятно, и на больших глубинах, предположительно до 15–20 км в глубоких платформенных структурах, сложенных осадочными породами (Предуральский прогиб, Прикаспийская впадина и др.).

В верхней части геологического разреза, выше уреза поверхностных вод основных дрен территории, проницаемый пласт, залегающий между двумя «водоупорами», может быть насыщен водой не на всю мощность. Такие водоносные горизонты называются межпластовыми безнапорными (со свободной поверхностью). В большинстве случаев проницаемый пласт полностью на всю мощность заполнен водой с избыточным пластовым давлением Рпл, величина которого в общем случае пропорциональна глубине залегания водоносного горизонта.

Рис. 10. Схема условий залегания межпластового водоносного горизонта

1 – межпластовый водоносный горизонт, 2 – слабопроницаемые породы кровли и подошвы, 3 – пьезометрический уровень напорных межпластовых вод, 4 – направление движения межпластовых вод, 5 – скважина, стрелка – величина пьезометрического напора, 6 – поверхность земли (остальные обозначения см. гл. 8)

В верхней части гидрогеологического разреза пластовое давление примерно соответствует высоте столба воды от уровня залегания водоносного горизонта до поверхности земли, в этом случае оно называется нормальным гидростатическим давлением Ргидр.. В глубоких частях разреза, как правило, при относительно надежной изоляции элемента пластовой системы от поверхности земли и смежных водоносных горизонтов величина пластового давления может быть значительно большей и достигать значений геостатического давления Ргео, определяемого весом вышележащей толщи горных пород (Ргео = 2,5 Ргидр).

При вскрытии межпластового водоносного горизонта буровой скважиной (колодцем, шахтным стволом) вода под действием избыточного (пластового) давления поднимается выше кровли водоносного горизонта и устанавливается на определенном уровне, который принято именовать пьезометрическим уровнем (см. рис. 10). Расстояние от кровли водоносного горизонта до пьезометрического уровня, называется напором подземных вод. Напор характеризует запас потенциальной энергии воды.

Для напорных вод характерны следующие особенности:

это межпластовые воды, горизонты и комплексы которых изолированы сверху и снизу водоупорами;

область питания, разгрузки и создания напора вод и область их распространения не совпадают и часто удалены одна от другой на большие расстояния;

при вскрытии напорного водоносного горизонта появление воды в скважине всегда отмечается глубже по сравнению с установившимся уровнем; часто уровень устанавливается выше поверхности Земли, и тогда скважина фонтанирует;

режим таких вод более стабилен по сравнению с режимом грунтовых вод: на него поверхностные факторы оказывают гораздо меньшее влияние;

в верхней части разреза напорные воды пресные, с глубиной их минерализация возрастает.

Среди природных емкостей напорных вод, основными являются: 1) бассейны пластовых вод; и 2) моноклинальные бассейны пластовых вод.

Под бассейном пластовых вод понимают совокупность напорных водоносных горизонтов или комплексов, залегающих в синклинальных структурах, где движение подземных вод происходит под гидростатическим напором.

Водоносные горизонты (комплексы) напорного типа отличаются относительно небольшим размером области питания (создания напора) по сравнению с площадью области стока (развития напора). В пределах платформ области питания могут располагаться на разнообразных положительных формах рельефа междуречных пространств и возвышенностей. Для этих участков характерны выпуклости напорной поверхности водоносных горизонтов и падение напора с глубиной. Такое соотношение уровней обусловливает возможность перетекания вод из верхних горизонтов в нижние даже через относительно водоупорные породы.

Иногда питание напорных вод осуществляется путем подтока из нижележащего горизонта в вышележащий, что имеет место, когда напоры чередующихся водоносных горизонтов увеличиваются с глубиной. Подток обычно происходит по тектонически ослабленным зонам или же осуществляется через относительные водоупоры.

Напорные воды гидравлически связаны с грунтовыми на участках, где размыты перекрывающие водонепроницаемые пласты или же где они фациально замещаются путем перехода в проницаемые разности пород. Тесная связь напорных вод с грунтовыми отмечается как в области питания, так и в области разгрузки напорных водоносных горизонтов.

Характер пьезометрической поверхности того или иного напорного водоносного горизонта в пределах его распространения на картах изображается обычно гидроизопьезами. Гидроизопьезы – (иногда их называют изопьезы, или пьезоизогипсы) – линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными отметками пьезометрического уровня.

При общем мульдообразном залегании пластов на соотношение пьезометрических уровней различных напорных горизонтов большое влияние оказывает рельеф.

В зависимости от гипсометрического положения областей питания и разгрузки, а также их местонахождения в пределах напорного бассейна интенсивность подземного стока бывает самой разнообразной. Очень часто встречаются бассейны с заметным водообменом в своих погруженных частях, когда области питания имеют примерно одинаковое высотное положение, а видимые области разгрузки отсутствуют. Разгрузка подземных вод происходит по тектонически ослабленным зонам, а также через слабопроницаемые или водоупорные (при значительной разности напоров) породы кровли по всей площади их распространения.

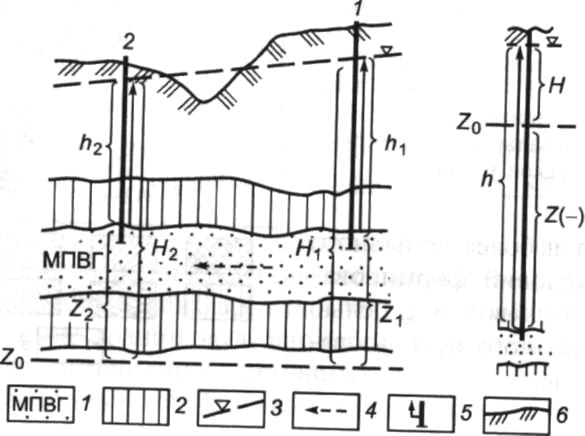

Артезианские воды заключены в водоносных горизонтах, представляющих собой геологические структуры, обеспечивающие напор, к таким структурам относятся: синклинали, моноклинали, впадины, мульды и т.п. Совокупность водоносных горизонтов таких структур образует артезианские бассейны (рис. 11).

|

Рис. 11. Схема размещения артезианских вод 1 – водоупорный пласт; 2 – артезианский водоносный горизонт; 3 – линия напора (пьезометрическая линия); 4 – скважины; Н – высота подъема артезианских вод через скважины

|

Эти бассейны имеют различные размеры: их площадь иногда превышают 1 млн. км2, а глубина залегания водоносных горизонтов может достигать 1 км. В артезианских бассейнах также имеются области питания и разгрузки. При этом различают внешние и внутренние области питания. Внешние находятся за границей артезианских бассейнов, в пределах структур, обрамляющих бассейны. Внутренние представляют собой так называемую зону поглощения атмосферных осадков и речного стока, расположенную в границах бассейна. Здесь же находятся и области разгрузки. Интенсивность водообмена артезианских бассейнов зависит от их местоположения, размеров, напора и т. п. Чем больше проницаемость пород, напорные градиенты и чем меньше горизонтов, тем интенсивнее происходит водообмен.

Занимая огромные территории и распространяясь на большие глубины, артезианские бассейны захватывают воды всех трех вертикальных гидродинамических зон. Поэтому химические свойства артезианских вод самые разнообразные – от пресных до соленых.

Одной из разновидностей подземных напорных вод являются гейзеры. Гейзеры – периодически фонтанирующие горячие источники, распространенные в районах современной или недавно прекратившейся вулканической деятельности. Механизм формирования напора связан с разностью температур воды на глубине и у поверхности земли. На глубине температура выше точки кипения, а у поверхности она снижается до 70–80 °С.

Вследствие давления водяного столба глубинные воды полностью не переходят в парообразное состояние, поэтому на поверхность выходят лишь отдельные, порции пара, в результате чего давление снижается и вода закипает. Образовавшийся таким образом пар вместе с водой вырывается наружу и происходит извержение гейзера. Выброшенная вода частично возвращается в жерло источника, температура воды понижается и извержение прекращается. В зависимости от особенностей устройства подземных горизонтов и метеоусловий каждый гейзер имеет свой ритм извержений: частота извержений – от 3–5 мин до нескольких часов. Высота выбрасываемого столба воды может достигать 10–15 м.

По химическому составу вода большинства гейзеров является хлоридно-натриевой или хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой с большим содержанием кремниевой кислоты. Поэтому в местах выхода этих источников накапливаются отложения светлого кремнистого туфа – гейзерита. В большинстве случаев гейзерная вода имеет атмосферное происхождение.

Наиболее крупные скопления гейзеров – гейзерные парки – находятся в США, в Йеллоустонском национальном парке в верховьях рек Йеллоустон и Мадисон, в России – на Камчатке в долине реки Гейзерной, в Исландии и на севере Новой Зеландии. Гейзерные парки обнаружены также в Тибете, Италии, Японии. В Йеллоустонском парке находится гейзер Гигант, выбрасывающий воду с температурой около 95 °С на высоту до 40 м. Среди камчатских гейзеров выделяется гейзер Великан, вода которого при извержении поднимается на высоту 20–25 м.