- •Жесткие необратимые оттискные материалы.Гипс. Цинкоксидэвгеноловые пасты.

- •Жесткие обратимые оттискные материалы: компаунды. Состав и свойства компаундов

- •Смешивание компонентов альгинатных гидроколлоидных оттискных материалов и получение оттисков

- •100% Влажности (б), в микротеновом мешке (в) и на воздухе (г).

- •Эластические необратимые оттискные материалы: безводные эластомеры.

- •Эластические обратимые оттискные материалы: агар-агаровые гидроколлоиды

- •Показания к применению оттискных материалов

ВВЕДЕНИЕ

И звестно,

что качество стоматологической помощи

обеспечивается тремя основными факторами:

звестно,

что качество стоматологической помощи

обеспечивается тремя основными факторами:

Для получения негативного изображения рельефа поверхности протезных тканей (твердые и мягкие ткани челюстно-лицевой области, расположенные на протезном ложе и его границах), используются вспомогательные материалы, называемые оттискными (слепочными). Термины "оттиск" и "слепок" условны и определяют одно и то же понятие.

Для качественного изготовления зубных протезов необходимы высококачественные оттискные материалы. За последние годы их ассортимент значительно расширился. Большое разнообразие материалов для оттисков, особая техника приготовления каждого из них, различные свойства и показания к применению, значительно затрудняют врачебный выбор.

Многовековая история развития зубного протезирования неразрывно связана с разработкой и применением различных материалов для получения оттисков. Выдающееся значение для развития зубоврачебной протетики в начале XVIII века имела работа Бреславского городского врача Матсиаса Готтфрида Пурмана, который в 1711 году впервые предложил использовать воск в качестве оттискного материала.

В Париже, в 1756 году, дантист Фредерика Великого Филипп Пфафф использовал гипс для изготовления моделей по восковым оттискам.

В XIX веке, примерно в 1844-45 г. Весткотт, Двинелл иДаннинг в качестве оттискного материала применили гипс с использованием катализаторов реакции гидратации.

После открытия в 1942 году Монтомери гуттаперчи (от малайск. гетта -смола и Перча - название острова) материал с 1848 года служил для получения отпечатков с беззубых челюстей.

В 1856 году Чарльзом Степсом был предложен состав термопластической массы, которая и по сегодняшний день носит его имя.

Двадцатое столетие ознаменовано большим списком патентов на оттиск-ные материалы. В 1925 году Альфонс Поллер предложил состав гидроколлоидного оттискного материала на основе агар-агара. В 1928 году компания De Trey освоила и начала производство первого обратимого эластического гидроколлоидного материала под названием "Дентокол".

Впервые цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы были описаны в 1934 году Россом, а в 1935 году в США был налажен выпуск материала под названием "Паста Келли".

С 1939 года начинается разработка и промышленное производство необратимых эластических гидроколлоидных материалов. В 1941 англичанин Вилдинг получил патент на альгинатные оттискные материалы.

В пятидесятые годы начались разработка и производство безводных эластомерных оттискных материалов.

Достижения современной науки и техники постоянно расширяют перечень стоматологической продукции, включая разработку и производство новых поколений оттискных материалов.

Задачей настоящего учебного пособия является ознакомление врачей-стоматологов, студентов стоматологических факультетов и учащихся зуботехнических отделений с современными оттискными материалами, их составами, свойствами, правилами выбора и технологиями применения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Свойства оттискных материалов

Для получения оттисков применяются вспомогательные материалы, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

• дозировка компонентов оттискного материала должна быть легкой и обеспечивающей достаточную точность в их количественном соотношении;

• приготовленный оттискной материал должен быть однородным, не иметь комков и зерен;

• материал должен легко накладываться на протезные ткани и легко выводиться из полости рта после затвердевания;

• не разрушаться при взаимодействии со средой полости рта;

• в результате происходящих в материале термических и химических процессов они не должны оказывать вредного воздействия на ткани полости рта и организм в целом;

• обладать слабым антисептическим действием;

• не иметь запаха и вкуса (или обладать приятным запахом и вкусом, не вызывающим токсических реакций организма);

• точно отображать рельеф поверхности протезных тканей (твердых и мягких тканей челюстно-лицевой области, расположенных на протезном ложе и его границах);

• отвердение оттискных материалов в условиях влажности и температуры полости рта должно происходить в течение 4-6 минут с момента смешивания компонентов;

• полностью восстанавливаться после деформации;

• сохранять постоянство размеров после выведения оттиска из полости рта (в процессе затвердевания и хранения оттиска его усадка не должна превышать 0,1%);

• подвергаться обработке и дезинфекции;

• не соединяться с модельным материалом, легко отделяться от него и давать возможность получать гипсовую модель с гладкой поверхностью.

Методы оценки свойств оттискных материалов

Для определения свойств оттискных материалов применяются испытания, разработанные Техническим комитетом ISO. Международная организация технических норм и стандартов (ISO) - это всемирная федерация национальных организаций по стандартизации. Белорусский государственный комитет по стандартизации и метрологии входит в состав членов ISO.

Разработка международных стандартов поручается, главным образом, Техническим комитетам. Проекты Международных стандартов, принятые Техническими комитетами, передаются членам ISO на утверждение и принимаются при их одобрении, по крайней мере, 75% голосующих членов ISO.

Техническим комитетом ISO (TK 106: "Вещества и оборудование для стоматологии") разработаны и утверждены международные стандарты, определяющие методы испытаний оттискных материалов (ISO 1561:1995; 1563:1990; 1564:1995; 4823:1992; 6873:1983 и др.). В учебном пособии представлены отдельные, наиболее значимые методы оценки свойств оттискных материалов, характеристика которых дана в последующих разделах.

Оценка воспроизведения деталей и совместимости с гипсовой моделью.

Оттискной материал должен детально воспроизводить рельеф протезного ложа и давать возможность получать легко отделяющуюся гипсовую модель, обладающую гладкой поверхностью.

Для проверки этих свойств проводят испытания, используя блок с канавками, изготовленный из нержавеющей стали (рис.2-1).

Рабочий режим испытаний включает приготовление оттискного материала, заполнение им кольцевой формы и наложение материала с формой на испытательный блок. На время твердения оттискного материала весь ансамбль помещают в водяную баню, выдерживаемую при температуре 35°С ± 1°С. После отвердения материала кольцевую форму отделяют от испытательного блока, промывают поверхность оттиска согласно указаниям изготовителя, устанавливают на нее разрезную форму и заполняют гипсом для модели (тип 3 или 4 согласно стандарту ISO 6873). После отвердения гипса модель отделяют от кольцевой формы, содержащей оттискной материал и проводят осмотр отливки при низком освещении с увеличением от х4 до х!2. При оценке модели определяют какие линии (канавки) полностью воспроизведены по всей длине (25 мм), не содержатся ли на поверхности отливки остатки оттискного материала и насколько гладкой она является.

Примечание: Линия d имеет одинаковые размеры с линией с

а) Тест-блок

Рис. 2-1. Испытательный блок для оценки воспроизведения оттискным материалом деталей, его совместимости с гипсом и определения изменений линейных размеров.

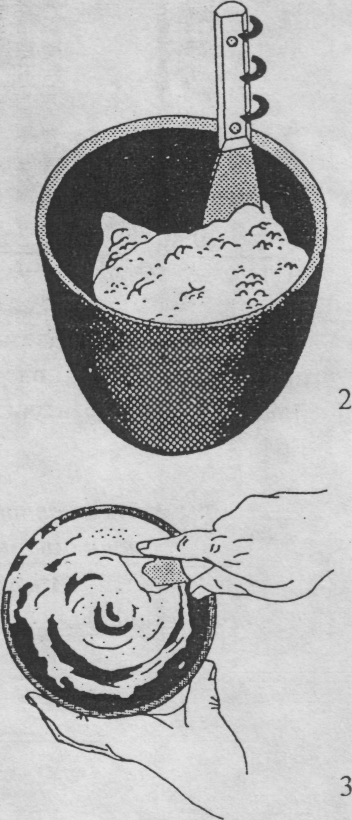

Измерение консистенции материала

Консистенция материала характеризует степень его текучести в период смешивания компонентов до начала кристаллизации (желирования или полимеризации). Для ее определения используют аппаратуру, представленную на рис. 2-2.

Процедура определения консистенции оттискного материала включает: приготовление 0,5±0,02 мл образца в течение заданного времени путем смешивания его компонентов в соответствии с инструкцией изготовителя. Материал выдавливают через шприц-тубу диаметром 10 мм на одну из стеклянных пластин. Затем материал накрывают второй стеклянной пластинкой и устанавливают груз весом в 1500 г. При проведении теста необходимо убедиться в том, что стеклянные пластинки параллельны друг другу. После того как наступает твердение материала, проводят измерения диаметра диска. Характеристика консистенции материалов положена в основу классификации эластомеров. Изучение консистенции материала позволяет судить о влиянии соотношения компонентов, времени смешивания,

Рис. 2-2. Аппаратура для определения консистенции оттискного материала.

1 - груз массой 1500т;

2 - стеклянные пластинки.

температуры и других факторов на ее изменения.

Оценка изменения линейных размеров

Д ля

оценки изменения линейных размеров

(усадки оттискных материалов) используют

оснастку, приведенную на рис. 2-1. Образец

получают в соответствии с описанием,

приведенным на стр. 6. Спустя время

связывания (кристаллизации, желирования,

полимеризации) кольцевую форму с

оттискным материалом отделяют от

испытательного блока и измеряют при

помощи компаратора расстояние между

линиями d-d (номинально 25 мм), обозначаемое

как LI. Хранят образцы 24 часа при температуре

23°С ± 2°С и относительной влажности

50±10%. После 24 часов хранения образцов

проводят второе измерение расстояния

между линиями d-d - величины L2. Расчет

изменения линейных размеров в процентах

ведут по формуле:

ля

оценки изменения линейных размеров

(усадки оттискных материалов) используют

оснастку, приведенную на рис. 2-1. Образец

получают в соответствии с описанием,

приведенным на стр. 6. Спустя время

связывания (кристаллизации, желирования,

полимеризации) кольцевую форму с

оттискным материалом отделяют от

испытательного блока и измеряют при

помощи компаратора расстояние между

линиями d-d (номинально 25 мм), обозначаемое

как LI. Хранят образцы 24 часа при температуре

23°С ± 2°С и относительной влажности

50±10%. После 24 часов хранения образцов

проводят второе измерение расстояния

между линиями d-d - величины L2. Расчет

изменения линейных размеров в процентах

ведут по формуле:

Оценка восстановления после деформации.

Для оценки восстановления материалов после деформации применяется специальная аппаратура (рис.2-3).

Рис. 2-3. Аппаратура для определения восстановления образца после деформации \ - рычаг для прижима образца;

2 - упор;

3 - циферблатный индикатор, способный измерять толщину с точностью 0,01 мм (с устройством подъема стержня);

4 - пружина;

5 -щуп;

6 - пластина;

7 - деформируемый испытательный образец.

Испытания проводят на образцах эластомеров высотой 20±0,2 мм и диаметром 12,5±0,05 мм, изготавливаемых с помощью специальных форм. Программа испытаний предусматривает считывание показания а циферблатного индикатора при соприкосновении щупа с испытываемым образцом, деформирование образца в течение 5 секунд по высоте до 16±0,1 мм, снятие нагрузки с сохранением контакта щупа с пластинкой над образцом и считывание показания b циферблатного индикатора.

Восстановление материала после деформации рассчитывается в процентах с помощью формулы:

а-Ь

(1- ------)х100

20 , где 20 - первоначальная высота образца в миллиметрах

Определение общего рабочего времени.

Для определения общего рабочего времени (продолжительность периода между началом смешивания и началом схватывания материала) применяют пенетрометр (рис.2-4).

При проведении испытаний стеклянную пластину (6) помещают на основание пенетрометра, 'устанавливают пенетратор (1) в контакте с пластиной. Это положение соответствует нулевому отсчету пететратора. Затем блокируют пенетратор в таком положении, чтобы его конец оказался расположенным на уровне верхнего края кольцевой формы (5). Кольцевую форму заполняют оттискным материалом, приводят пенетратор в соприкосновение с верхней плоскостью, блокируют его в этом положении и производят первое считывание

Рис. 2-4. Пенетрометр

I. пенетратор; 2. циферблатный индикатор, градуированный по 0,01 мм; 3. щуп; 4. устройство блокировки; 5. жесткая кольцевая форма; 6. стеклянная пластина.

За 5 секунд до истечения общего рабочего времени, указанного изготовителем отпускают пенетратор, в то время как щуп (3) удерживается в его верхнем положении. Десять секунд спустя после отпускания пенетратора его блокируют в новом положении (нижнем). Опускают щуп до тех пор, пока не произойдет контакт, и производят второе считывание показателей циферблатного индикатора Ь. Выражение результатов осуществляется в миллиметрах, как разница между показателями а и Ь. Так, например, для альгинатных гидроколлоидньгх материалов среднее значение проникновения пенетратора не должно превышать 0,25 мм по истечении общего рабочего времени, указанного изготовителем.

Оценка деформации при сжатии.

Для определения деформации при сжатии используется аппаратура, имеющая циферблатный индикатор, градуированный в 0,01 мм и измерительное усилие 0,6Н±0,1Н (рис.2-5).

Испытуемый образец высотой 20 мм и диаметром 12,5 мм подготавливается с помощью специальных форм. По завершению времени схватывания материала образец помещают на стол аппаратуры и подвергают малой нагрузке 125 г ± 10 г, осуществляя, таким образом, нажим в 0,01 Н/мм2 для устранения возможных зазоров в измерительной системе. Считывают показание циферблатного индикатора а. Затем увеличивают нагрузку до 1250 г ± 10 г, производя, таким образом, общий нажим 0,1 Н/мм", и повторно считывают показание Ь.

Рассчитывают деформацию сжатия в процентах, на основании формулы:

а-Ь

(-----)х 100

20 где 20 - первоначальная высота образца в миллиметрах.

Результат испытаний отмечают как среднее значение сопротивления сжатию трех образцов.

Следует отметить, что в практической

работе врача нет универсального

оттискного материала, который можно

было бы применять во всех клинических

ситуациях.

Рис. 2-5. Аппарат для определения деформации при сжатии.

Наиболее полной классификацией современных оттискных материалов, отражающей режим твердения, физическое состояние и химический состав материалов, следует признать классификацию ISO (G.Staegemann., 1990; R.Phillips, 1991} (табл.2-2).

В характеристике принципов отвердения материалов выделяются: необратимые материалы - твердеющие в результате химических реакций и обратимые материалы - твердеющие под воздействием температурных изменений.

Физическое состояние оттискного материала после его отвердения характеризуется как жесткое или эластическое.

Таблица 2-2. Классификация оттискных материалов ISO (ТС 106)

-

Жесткие

Эластические

Твердеющие в результате химических реакций (необратимые)

1 . Гипс (3-пулугидрат) 2.Цинкоксидэвгеноловые пасты (ZOE) З.Неэвгеноловые пасты (ZONE)

1. Альгинатные гидроколлоиды

2. Безводные эластомеры:

• Полисульфидные полимеры

• Конденсированные силиконовые (К-тип)

• Полиэфирные

• Наполненные силиконовые (А-тип)

Твердеющие в результате температурных изменений (обратимые)

1 . Воск

2. Термопластические композиты (компаунды)

1 . Агар-агаровые гидроколлоиды

В учебном пособии приводится описание оттискных материалов, применяемых в современной стоматологической практике, в соответствии с классификацией ISO.

Виды оттискных материалов

Современной промышленностью производится около тысячи наименований оттискных материалов применяемых в стоматологии. В таблице 2-3 представлена систематизация некоторых видов оттискных материалов, выпускаемых промышленностью для стоматологии, с учетом режимов их твердения, физического состояния и химического состава.

Таблица 2-3. Виды оттискных материалов

-

Необратимые жесткие: гипс

IMPRESSION PLASTER

XANTIiANO

KERR® Bayer Dental

HINRICHS ABDRUKGIPS

Hinrichs

Необратимые жесткие цинкоксид-эвгеноловые

ДЕНТОЛ-М BITE REGISTRATION CAVITEC COLTEX IMPRESSION PASTE IMPRESSION PASTE

ХЗМПСМ KERR® G-C Dental Ind.C. Coltene G-C Dental Ind.C. Cavex

LURALITE MULTI-FORM RAPID PUTTY SOFT REPIN VKOPRES® ZOEIMPRES. PASTE

KERR® Sigma-Dental Coltene Spofa-Dental . ICN P.S.T. Dental

Необратимые эластические альгинатные гидроколлоиды

ALGICAP

Ivoclar

HYDROGAM

Zhermapol

ALGICIT

MW Dental

IRALGIN

M.P.D.C IRAN

ALGINAMINE

P.S.T. Dental

JELTRATE PLUS

Caulk, Dentsply

ALGINATO 2000

Leone

KROMOPAN*2000

Espe

ALGINMAJOR

Major

ORTO ALGIN

P.S.T. Dental

ALGINMAX

Major

ORTOGEL

•Columbus Dental

ALGIN special

Werchan

PALGAFLEX

Espe

ALGINOPLAST®

Bayer Denial

PALGARAPID

Espe

ALGOSAN

Sanitaria

PHASE PLUS

Zhermapol

AROMA FINE

G-C Denial Ы..С.

PROTEX-L rapid

Werchan

BLUEPRINT CREMJX

De Trey

SR-DUPALFLEKS

Ivoclar

CHROMACLONE®

Ultradent

VERICOL

G-C Den to/. C.

DEGUPRINT

Degussa

VOCOLOro

Voco

EMPRESS

P.S.T. Dental

XANTALGIN®

Bayer Dental

Ш-TECHNICOL

G-C Dental Ind..C.

YPEEN

Spofa-Dental

Необратимые эластические конденсированные силиконовые (K-mun)

ALPHASIL

Omicron-Dental

REFLEX

KERR®

COLTEX

Coltene

SANISIL

Sanitaria

COLTOFLAX

Coltene

SILAGUM-KV

DMG

CONDENSIL

Septodont

SELAPLAST

Detox

DENTOSIL

Simed

SILASOFT

Detox

EXACTASIL

P.S.T. Dental

SPEEDEX

Coltene

FLEXICON

G-CDentaLC.

STA-SEAL

Detox

LASTIK XTRA

Kettenbach

THEXOFLEX

Zhermack®

LASTICOMP

Kettenbach

XANTOPREN®

Bayer Dental

OPTOSIL®

Bayer Dental

ZETAPLUS

Zhermack®

ORANWASH

Zhermack®

3M C-SILICON

3M

RAPED

Coltene

Необратимые эластические полисульфидные полимеры

ТИОДЕНТ -M ХЗМПСМ

PERMLASTIK KERR®

СОЕ-FLEX GC America inc.

SURFLEX G-C Dental Ind. С

Необратимые эластические полиэфирные

IMPREGUM PERMADYNE

Espe Espe

POL-E-LASTIC RAMITEC

Kerr/Subron Espe

Необратимые эластические наполненные силиконовые (A-mun)*

AQASIL

Dentsply

PERFEXIL

Septodont

BAYSILEX

Bayer Dental

PERMAGUM

Espe • .:.

BISICO

Pulpdent Corp.

PRESIDENT

Coltene

CONTRAST

Voco

PROVIL®

Bayer Dental

DETASEAL

Detox

REFLECT

KERR®

ELITE platinum

Zhermack

REGISIL

Caulc

EXAFLEX

G-C Dental Ind.C.

REGISTRADO

Voco

EXCEL

Shofu inc.

REGOFIX

Dreve

EXTRUDE

KERR®

REPROSIL

De Trey

FAST SET BITE REG.

3M

SILAGUM-AV

DUG

FIT-CHECKER

G-C Dental Ind.

SMOOTHSTAR

Scheinemakers

FORMASIL® A

Kuher

UNOSIL-S

De Trey

GAMMASIL

Omicron

VTVOTECH

Vis Vitalis

MEMOSIL

Bayer Denial

3M EXPRESS™

3M

MONOPREN

Kettenbach

3M IMPRINT

3M

OMNIPRINT

Omnident

СИЛЛИТ

СПб

OMNISIL

Omnident

PANASIL

Kettenbach

Обратимые эластические агар-агаровые гидроколлоиды

COHERE 602 HYDRO-COLLOID SURGIDENT

Gingi-Pak KERR* Sigma

VERILOID G-C Dental Ind. С

Обратимые жесткие компаунды

АКРОДЕНТ-02 ДЕНТАФОЛЬ MCT-01;-02;-03 OPTOKOP СТЕНС-02 СТОМОПЛАСТ

ХЗМПСМ

хзмпсм

ХЗМПСМ

хзмпсм хзмпсм хзмпсм

COMPOUND COMPOUND IMPRESS. KUPROVENT STENTS

G-C Den. Ind.C. KERR® ICN Galenika Harvard

виды оттисков.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ.

Изготовление зубных протезов обычно производится на моделях. Модели, в свою очередь, изготавливаются по негативным отображениям рельефа поверхности тканей протезного ложа (оттискам). В зависимости от конечной цели протезирования получают различные оттиски (рис. 3-1).

В основу классификации оттисков положены следующие основные принципы.

1. Первый принцип учитывает количество одномоментно отображаемых зубных рядов, при получении оттисков. В соответствии с этим различают двухчелюстные и одночелюстные оттиски. Двухчелюстные оттиски получают с помощью специальных оттискных ложек с одновременной регистрацией (фиксацией) центральной окклюзии. Одночелюстные оттиски получают на одной из челюстей.

2. Размеры отображаемых участков зубного ряда одной или обеих челюстей определяет выделение оттисков частичных, отображающие отдельные зубы, группы зубов или половину зубного ряда, и полных - воспроизводящие весь зубной ряд челюсти или зубные ряды обеих челюстей.

3. Количество слоев оттискного материала. На этом основании различают оттиски двухслойные и однослойные. Двухслойные оттиски, в зависимости от методов их получения, могут быть однофазными и двухфазными. Однофазные оттиски получают с одновременным приготовлением и нанесением на ткани протезного ложа двух слоев материала (базисного и корригирующего). Двухфазные оттиски предусматривают поочередное приготовление материалов и получение базисного и корригирующего слоев.

. 4. Четвертый принцип, положенный в основу наиболее известных классификаций оттисков, учитывает методы их получения. Различают оттиски анатомические, функциональные и регистраторы окклюзии. Анатомические оттиски получают стандартными ложками без учета степени давления оттискного материала на мягкие ткани протезного ложа. Для получения функционалъных оттисков используют индивидуальные оттискные ложки. Методика их получения предусматривает дозированное отжатие слизистой оболочки и оформление краев при помощи функциональных проб. Е.И.Гаврилов дополнительно классифицирует функциональные оттиски по методу оформления краев и по степени отжатая слизистой оболочки. Регистраторы окклюзии получают без использования оттискных ложек, путем наложения материала между зубными рядами. С их помощью производят сопоставление моделей в положении центральной окклюзии.

5. В зависимости от целевого назначения оттиски подразделяются на рабочие, вспомогательные и диагностические. Рабочим называется оттиск, предназначенный для воспроизвения модели, на которой будет проводиться изготовление протеза или аппарата. Вспомогательным называется негативное отображение зубов антагонистов, воспроизведение которых на модели будет использоваться для вспомогательных целей. Так, например, при изготовлении протеза на нижнюю челюсть оттиск нижней челюсти будет рабочим, а оттиск верхней челюсти - вспомогательным. По диагностическим оттискам изготавливают модели, позволяющие изучить взаимоотношения зубных рядов, альвеолярных отростков и другие особенности, имеющие значение для постановки диагноза, планирования лечения и оценки его результатов.

Рис. 3-1. Классификация оттисков

Оттискные ложки.

Получение оттисков проводится с использованием оттискных ложек. Различают стандартные и индивидуальные ложки. Стандартные ложки изготавливаются

промышленным методом, а индивидуальные - в условиях зуботехнических лабораторий. Материалами для изготовления стандартных ложек чаще всего служат нержавеющая сталь и пластмассы. Индивидуальные ложки изготавливаются из самотвердеющих и светоотверждаемых пластмасс и компаундов.

Стандартные ложки имеют различную форму и размеры. Наиболее широкое применение в клинике стоматологии имеют металлические полные стандартные одночелюстные ложки для верхней и нижней челюстей с сохранившимися зубными рядами (рис. 3-2). В ложке имеются ручка (1), ложе для зубов и альвеолярных отростков (2), борта (3), небный свод (в ложках для верхней челюсти) (4) и вырез для языка (в ложках для нижней челюсти) (5).

Кроме отличия в принадлежности к челюсти, различают оттискные ложки в зависимости от наличия зубов на челюсти, топографии дефекта зубного ряда, вида зубов, наличия или отсутствия перфораций, площади отображаемой поверхности (рис. 3-3). В зависимости от наличия зубов на челюсти выделяют ложки для челюстей с сохранившимся зубным рядом (1,4,5,8), с отсутствием жевательных зубов (2,6), с полным отсутствием зубов (3,7,10). Наряду с ложками для челюстей с постоянными зубами (1-3; 5-7), выпускаются детские ложки (4,8). Ложки производятся перфорированными и без перфораций (9), для всего зубного ряда (1-8) и группы зубов (9).

Для снятия двухчелюстных оттисков одновременно с верхней и нижней челюстей при закрытом рте применяются специальные стандартные ложки SR-Ivotray (IVOCLAR, ФРГ) (рис. 3-3.10) и др.

Рис. 3-2. Стандартные оттискные поиски для верхней и нижней челюстей

Рис. 3-3. Разновидности оттискных ложек

Стандартные ложки выпускаются разных размеров. В соответствии с требованиями Международной организации стандартов (ISO 9001), выделяют 5 основных типов ложек (№№ 1-5) для верхней и нижней челюстей с сохранившимися постоянными зубами. В таблице 3-1 приведен принцип нумерации ложек по системе ISO.

Стандартные ложки для беззубых челюстей имеют нумерацию от №6 до №10. Эти ложки отличаются тем, что имеют суженное, округлой формы ложе для альвеолярного отростка (рис.3-3.3; 3-3.7).

Для получения оттисков с отдельного зуба вместо ложки применяют различного размера металлические кольца. Их готовят в лаборатории из листовой меди на аппарате «Самсон» для протягивания гильз. В клинике врач подбирает наиболее близкое по размеру зуба кольцо и индивидуализирует его при помощи щипцов и дентальных вращающихся инструментов (рис.3-4).

Таблица 3-1. Принцип нумерации стандартных оттискных ложек для верхней и нижней

челюстей (ISO)

|

Размеры стандартных ложек для верхней челюсти |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

А см |

В см |

С см |

||

|

№1 |

63 |

48 |

15 |

||

|

№2 |

67 |

51 |

15,5 |

||

|

№3 |

72 |

54 |

16 |

||

|

№4 |

74 |

57 |

16 |

||

|

№5 |

79 |

62 |

17 |

||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

Размеры стандартных ложек для нижней челюсти |

|||

|

А см |

В см |

Сем |

№l |

70 |

50 |

15 |

№2 |

72 |

52 |

17 |

№3 |

77 |

54 |

18 |

№4 |

78 |

55 |

19 |

№5 |

84 |

60 |

20 |

Рис.3-4. Подготовка медных колец для оттисков

Рис. 3-5. Шприц для нанесения оттискного материала па протезное ложе

Некоторые виды оттискных материалов могут быть нанесены непосредственно на протезное ложе без использования оттискных ложек (регистраторы окклюзии, корригирующая масса при получении однофазных двухслойных слепков и др.). Для этих целей используются специальные металлические или пластмассовые шприцы (рис. 3-5).

Правила подбора оттискной ложки

В получении оттисков важное значение имеет подбор ложки. При получении полных оттисков ложка должна полностью перекрывать зубной ряд, зубы должны располагаться посредине ложа ложки, альвеолярный отросток и небо должны быть покрыты ложкой, борта ложки должны отстоять на 2-3 мм от переходной складки.

При подборе оттискной ложки в условиях клиники врач может воспользоваться визуальной оценкой формы и размеров зубного ряда пациента и инструментальными исследованиями(рис.З-б). Для этих целей с помощью измерительного инструмента с вестибулярной стороны определяется ширина зубной дуги (в трансверзальной плоскости) в области последних моляров на верхней челюсти (1) или расстояние между лингвальными поверхностями ретромолярных треугольников на нижней челюсти. По полученным размерам производят выбор соответствующей ложки (2).

Рис. 3-6. Подбор стандартной оттискной ложки на верхнюю челюсть с использованием измерительных инструментов

В случаях, когда стандартная оттискная ложка не покрывает весь зубной ряд, края ее можно удлинить с использованием базисного воска (рис. 3-7).

Рис. 3-7. Края стандартной оттискной ложки для нижней челюсти, удлиненные воском

Инструменты и аппараты для приготовления оттискных материалов

Приготовление оттискных материалов зависит от их видов и формы выпуска. Для замешивания материалов применяются специальные инструменты или аппараты (рис.3-8).

Оттискные материалы, приготавливаемые на воде (гипс, необратимые альгинатные гидроколлоиды), замешиваются в резиновых колбах с помощью специальных шпателей (-1). Материалы, выпускаемые в виде паст (цинк-оксид-эвгеноловые пасты и безводные эластомерные материалы) смешиваются на специальной влагостойкой бумаге с помощью шпателя для цемента (2). Некоторые эластомерные материалы (ЗМ™, Imprint™, 3M™ Express™ и др.) выпускаются в картриджах. Для их замешивания используются специальные автоматические смесители (3). Некоторые эластические альгинатные гидроколлоиды (SR-Algicap-IVOCLAR и др.) упакованы в капсулы с определенной дозировкой порошка и жидкости. Смешивание компонентов производится после разрыва перегородки между порошком и жидкостью непосредственно в самих капсулах, помещенных в специальные аппараты - вибраторы. Силиконовые материалы пластичной консистенции, используемые для получения "ложки" предварительного оттиска, смешиваются непосредственно в руках.

Рис. 3-8. Инструменты для приготовления оттискных материалов

Для приготовления обратимых оттискных материалов (эластических гидроколлоидов и компаундов) применяются аппараты с термическим воздействием.

Техника и особенности приготовления оттискных материалов подробно изложена в последующих разделах.

Общие принципы и техника получение не гативного отображения тканей протезного ложа.

В зависимости от конкретной цели протезирования получают различные оттиски. получения оттисков со всего зубного ряда основывается на общих принципах и состоит из следующих основных этапов:

• подбор оттискной ложки;

• приготовление оттискной массы и наложение ее на ложку;

• ведение ложки в полость рта и наложение ее на челюсть;

• формирование краев оттиска;

• выведение ложки с оттиском из полости рта.

В процессе получения оттиска следует

выделить три основных периода работы:

время смешивания, рабочее время и время

связывания (отвердения) материала. На

рис. 3-9 в качестве примера приведены

основные периоды желирования необратимых

гидроколлоидных эластических альгинатных

материалов (по ISO 1563:1990).

процессе получения оттиска следует

выделить три основных периода работы:

время смешивания, рабочее время и время

связывания (отвердения) материала. На

рис. 3-9 в качестве примера приведены

основные периоды желирования необратимых

гидроколлоидных эластических альгинатных

материалов (по ISO 1563:1990).

Рис. 3-9. Основные этапы работы, характ-ризую-щие время для приготовления альгинатных оттискных материалов, подготовки и получения оттисков.

Время смешивания включает часть рабочего времени, необходимого для приготовления оттискной массы (получения смеси). Рабочим временем считается продолжительность периода, в течение которого смешивается оттискной материал, наносится на оттискную ложку и вводится в полость рта, т.е. период времени, измеренный между началом смешивания и началом связывания (отвердения) материала. Время связывания (отвердения) оттискного материала объединяет период всей работы от начала смешивания до полного отвердения массы и получения консистенции, необходимой для выведения оттиска в полости рта с минимальными деформациями.

Приготовленную в течение времени смешивания оттискную массу накладывают в предварительно подобранную оттискную ложку и вводят в полость га (рис. 3-10). Для введения ложки необходимо указательным пальцем левой уки ил с помощью стоматологического зеркала отвести правый угол рта (рис.3-10.1).

Рис.3-10. Последовательность получения оттиска с верхней челюсти

Ложку вводят правой рукой и устанавливают так, чтобы ручка ее приходилась по средней линии. Введенную в полость рта ложку при получении слепка с верхней челюсти вначале прижимают в дистальных отделах (рис.3-10.2), а затем в переднем отделе челюсти (рис.3-10.3). При этом исключается выход избытков материала за пределы ложки дистально. При получении оттиска с нижней челюсти ложку погружают вначале в переднем отделе, а затем прижимают к челюсти в дистальных отделах. В целях формирования вестибулярных краев оттиска врач, захватывая губу и щеки пальцами, оттягивает их и прижимает к борту ложки (рис. 3-10.4). Для формирования внутренних краев слепка нижней челюсти просят больного высунуть язык вперед и поочередно упереться кончиком языка в правую и левую щеки. Введение ложки с оттискным материалом в полость рта и формирование краев оттиска проводится в течение рабочего времени.

По мере завершения времени связывания (отвердения) оттиск выводится из полости рта.

Дезинфекция оттисков

Сразу же после выведения оттиска из полости рта (максимум через 15 секунд) его следует промыть под проточной водой от остатков крови и слюны.

По рекомендации Американской Зубоврачебной Ассоциации (ADA) для проведения дезинфекции оттиск необходимо погрузить на 10 часов в дезинфицирующий 2% водный раствор глутаралдегида (Vocosept Konz, Vocosept INS, ФРГ и др.). Глутаралдегид эффективен против вирусов А и ВИЧ.

После действия дезинфицирующего раствора оттиск повторно промывают в проточной воде в течение 15 секунд.

Дезинфекция оттисков представляет собой отдельную проблему по причине их нестабильности. Если стерилизация инструментов может быть выполнена без причинения им вреда, то обработка некоторых видов оттискных материалов влечет за собой их объемные изменения (набухание). Это особенно сказывается на гидроколлоидных эластических материалах (альгинатных и агар-агаровых) и полиэфирных эластомерах. Полисульфидные и силиконовые (А-тип и К-тип) материалы не подвергаются изменениям после 16-часового периода дезинфекции в растворе (Johansen R.E. Stackhouse J.A., 1987).

Жесткие необратимые оттискные материалы.Гипс. Цинкоксидэвгеноловые пасты.

ГИПС. | Применение в стоматологии

Гипс - широко применяемый в стоматологии вспомогательный материал, используемый для выполнения различных врачебных и зуботехнических работ. Применение гипса в стоматологии представлено на рисунке 4-1.

Рис. 4-1. Применение гипса в стоматологии

В учебном пособии представлены сведения о свойствах медицинского гипса и технике его применения только в качестве оттискного материала.

Получение медицинского гипса

В природе гипс встречается в виде минерала - двуводного сульфата кальция (CaSO4 -2Н2О). Гипс имеет кристаллическую структуру. Природный гипс имеет плотность 2,2-2,5 г/см3, растворимость в воде 0,2 г/100мл при 2*С.

В стоматологической практике применяется водная сернокислая соль -полугидрат кальция (CaSO4)2-H2O (или CaSO4 • '/2Н2О), изготавливаемая из природного гипса, путем его термической обработки (обжига при температуре 110-130°С) в специальных печах (1).

(1) CaSO4-2H2O -> (CaSO4)2-H2O -> CaSO4 -> CaSO4

110-130°C 130-200°C 200-1000°C

Двуводный сульфат Полуводный сульфат Гексагональный Ангидрид

кальция (дигидрат) кальция (полугидрат) ангидрид

При перегреве гипса в пределах 200-1000°С образуются ангидриды (CaSO4) не способные присоединять воду. Разновидности гипсового ангидрида (гексагональный ангидрид), образующиеся при более низких температурах обжига (130-200°С), сохраняют способность к гидратации, но такой материал не является технологичным (А.И. Дойников, В.Д. Синицын, 1986). В таблице 4-1 представлены данные о растворимости гипса и его продуктов.

Таблица 4-1. Растворимость гипса и его продуктов (20 С)*

-

Тип

Формула

Растворимость, г/100 мл

Дигидрат

CaSO4-2H2O

0,2

Полугидрат

CaSO4- V2H2O

0,9

Ангидрид

CaSO4

0,3

После обжига гипс измельчают на специальных мельницах в мелкий порошок и пропускают через сита с отверстиями определенного диаметра (900... 4900 отверстий на 1 см2). Чем меньше частицы гипса, тем большая их поверхность, а, следовательно, тем быстрее и полнее они взаимодействуют с водой. Последнее сказывается на прочности гипсовой детали и рельефе ее поверхности (Г.И. Сидоренко, 1988).

В условиях нормального атмосферного давления получают {3-полугидрат. В автоклавах при давлении 1,3 атм получают а-полугидрат (супергипс для изготовления моделей). Используя насыщенный пар низкого давления при термической обработке природного гипса, удалось получить его модификацию (а-полугидрат) с показателями прочности в 2-3 раза выше, чем у Р-модификации. Как представлено на рис.4-2, кристаллы (3-полугидрата имеют характерную губчатую (микропористую) структуру и неправильную форму (2), в противоположность кристаллам а-полугидрата, для которых характерна более плотная структура и призматическая форма (1).

Рис. 4-2. Кристаллы а-полугидрата (1) и /3-полугидрата (2) гипса, х 400.

(D.Giammara, R.Neiman, цит.по R.Phillips, 1991).

Использование высокопрочного гипса (супергипса) связано с изготовлением моделей для различных зуботехнических работ, что существенно повышает их качество.

Свойства медицинского гипса

Медицинский гипс представляет собой белый порошок плотностью 2,66 - 2,67 г/см2 с повышенной водопоглощаемостью. При соединении с водой водой вступает с ней в химическую реакцию (2), в результате которой молекулы гипса вновь становятся двухводными и вся масса переходит в твердое состояние. Реакция гидратации гипса носит экзотермический характер.

(2) (CaSO4)2 -Н2О + ЗН2О -> CaSO4 -2H2O + t°

Скорость отвердевания гипса зависит не только от условий обжига гипса, ;;о и от соотношения воды и порошка, времени смешивания, температуры воды, а также примеси гипсу некоторых веществ.

Соотношение воды рассчитывается к 100 г гипса. Например, если 100 г порошка смешать с 80 мл воды, то соотношение воды и порошка (В:П) составит 0,8:1 (0,8), при смешивании 100 г порошка с 45 мл воды В:П будет равным 0,45.

Соотношение В:П является очень важным фактором, определяющим физические и химические свойства конечного гипсового продукта. Наряду современем смешивания, соотношение В:П оказывает влияние на время затвердевания гипса и его прочность (табл. 4-2, 4-3).

Таблица 4-2. Влияние соотношения воды и порошка гипса (В:П) и времени смешивания на время затвердевания полуводного гипса*

-

В:П

(соотношение)

Время смешивания

(мин)

Время затвердевания

(мин)

0,45

0,5

5,25

0,45

1,0

3,25

0,60

1,0

7,25

0,60

2,0

4,50

0,80

1,0

10,50

0,80'

2,0

7,75

0,80

3,0

5,75

На скорость отвердевания гипса также оказывает влияние температура применяемой воды или раствора. Холодная и горячая вода замедляют, а вода, подогретая до температуры 37°С, ускоряет реакцию гидратации (Сидоренко Г.И., 1988).

Таблица 4-3. Влияние соотношения воды и порошка гипса (В.П) и времени смешивания на прочность полуводного гипса*

-

В:П

(соотношение)

Время смешивания

(мин)

Прочность

(Мра)

на сжатие

(psi)

0,45

0,5

23,4

3400

0,45

1,0

26,2

3800

0,60

1,0

17,9

2600

0,60

2,0

13,8

2000

0,80

1,0

11,0

1600

При использовании гипса в качестве оттискного материала целесообразно ускорить реакцию гидратации и уменьшить его прочность. Время отвердевания гипса можно сократить введением катализаторов. Чаще всего в качестве катализатора используют хлорид натрия NaCl, который добавляют в воду в количестве 2,5-3% от ее массы. Кроме хлорида натрия в качестве катализаторов можно использовать хлорид калия КС1, сульфат калия KSO4, сульфат натрия NаSO4, нитрат калия КNОз и ряд других солей. Добавки катализатора позволяют уменьшить в 2 раза прочность гипса и в 3 раза сокращают время связывания материала (по сравнению с гипсом II типа, применяемым для изготовления моделей).

Для получения гипсовой массы, используемой в качестве слепочного материала, необходимо смешивать раствор катализатора и порошок в соотношении 1:2 - 1:1,33 (В:П= 0,5-0,75)1. Приготовление гипса в качестве оттискно-го материала проводится в следующей последовательности (рис.4-3). В резиновую колбу наливают определенное количество раствора катализатора и к нему порционно добавляют порошок гипса (4-3.1). Гипс гидролизуется и,

Рис. 4-3. Приготовление гипса для получения оттиска.

имея плотность 2,67 г/см2, погружается на дно колбы. Порошок добавляют до образования небольшого избытка над поверхностью воды. Когда произойдет полное насыщение гипса водой, ее избытки сливают и проводят смешивание компонентов до образования однородной массы (4-3.2). Завершает приготовление гипса тщательное перемешивание материала с помощью шпателя (4-3.3).

1 Соотношения воды и порошка должны быть отдельно уточнены для каждой партии гипса (с учетом помола, состава и др. свойств).

Избыток воды в гипсовом материале нежелателен, ибо, с одной стороны, это удлиняет время наступления начального периода схватывания, так как при этом образуются много центров отвердевания, но они долгое время находятся на большом расстоянии друг от друга и гипсовое тесто, поэтому слишком жидкое. Когда же центры отвердевания сблизятся, период схватывания протекает настолько быстро, что врач не успевает нанести тесто на ложку, и ввести его в полость рта. С другой стороны, избыток воды в гипсовом тесте приводит также к тому, что между молекулами гипса, вступившими во взаимодействие с водой, находится большое количество свободной воды. После испарения воды на ее месте образуются поры, понижающие прочность и качество гипсовой детали (Г.И. Сидоренко, 1988).

Время смешивания гипса для оттисков должно составлять 1 минуту. Приготовленную массу накладывают на предварительно подобранную металлическую оттискную ложку без

Рис. 4-4. Последовательность выведения гипсового оттиска из полости рта

перфораций. Рабочее время составляет 2-3 минуты. Через 4-5 минут от начала смешивания оттиск выводится из полости рта (рис.4-4). Вначале отделяют и выводят сле-почную ложку (4-4.1), затем разделяют гипс на части. Для этого устанавливают указательный палец на вестибу-лярный край оттиска в облас-ти жевательных зубов и вращением откалывают часть слепка (4-4.2). После отделения первой части перемещают палец в другой участок и откалывают следующий фрагмент оттиска. Раскалывание оттиска можно облегчить путем надрезов гипса в области окклюзионной поверхности зубов. После выведения оттиска из полости рта (рис. 4-4.3) его части устанавливаются в оттискную

ложку (рис.4-4.4). Ложку протирают от имеющихся на наружной и внутренней поверхностях кусочков гипса. Удаляют мелкие кусочки гипса с каждой части оттиска. Особое внимание следует обратить на очищение поверхности гипса со стороны прилежания к ложке и по линиям переломов. При сборке частей гипсового оттиска вначале в ложку укладывают большие куски с отпечатками неба или лингвальной поверхности альвеолярной части нижней челюсти. К ним присоединяют последовательно другие осколки меньшего размера, ориентируясь по отпечаткам и линиям излома.

После того как все куски уложены, проводят оценку оттиска. При правильно собранном оттиске его части плотно прилегают к ложке, линии переломов точно совпадают, не образуя щелей (рис.4-4.5).

После оценки оттиска приступают к закреплению его частей с помощью расплавленного (кипящего) воска (рис.4-4.6). Попадая на гипс воск проникает в его поры и надежно склеивает оттиск.

Гипсовый оттиск перед отливкой модели выдерживают в течение 8-10 минут в мыльном растворе. Это проводится с целью предотвращения соединения материала с гипсом модели.

К недостаткам гипса следует отнести его низкую точность отображения микрорельефа тканей протезного ложа, соединение с модельным материалом, эмпирическую дозировку компонентов, отсутствие эластичности после затвердевания и невозможность выведения материала из полости рта целиком.

Единственным положительным свойством гипса является отсутствие усадки материала после выведения оттиска из полости рта и в процессе его хранения.

В течение длительного времени гипс был практически единственным универсальным оттискным материалом. В настоящее время во врачебном арсенале имеется множество новых высококачественных слепочных материалов, имеющих неоспоримые преимущества перед полугидратом гипса.

Цинкосидэвгеноловые оттискные материалы

Смеси, в состав которых входят окись цинка и эвгенол (гваякол), широко применяются в стоматологической практике как оттискные и пломбировочные материалы. В ряде случаев цинкоксидэвгеноловые (ZOE) материалы применяются для временной фиксации провизорных протезов.

Материал состоит из двух паст в состав которых входят оксид цинка, эвгенол, пластификаторы, наполнители, катализаторы, ароматические вещества и красители. Выпускают ZOE пасты в виде наборов, состоящих из двух туб, с различными по составу и цвету компонентами. Состав паст приведен в таблице 4-4.

В основу отвердения ZOE паст положена реакция между оксидом цинка и эвгенолом, которая состоит из двух этапов:

1. ZnO + РЬО <=> Zn(OH)2 (гидролиз оксида цинка)

2. Zn(OH)2 + 2 HE <=> ZnE2 + 2H2O (кристаллизация соли) основание кислота (эвгенол) соль

Таблица 4-4. Компоненты ZOE оттискных материалов

Компоненты |

% |

|

Паста №1

|

|

|

Оксид цинка |

87 |

|

Минеральные масла |

13 |

|

Паста №2

|

|

|

Эвгенол |

12 |

|

Смола (канифоль) |

50 |

|

Наполнитель (каолин, тальк) |

20 |

|

Ланолин |

3 |

|

Бальзамы |

10 |

|

Катализатор (СаСI2) и краситель |

5 |

|

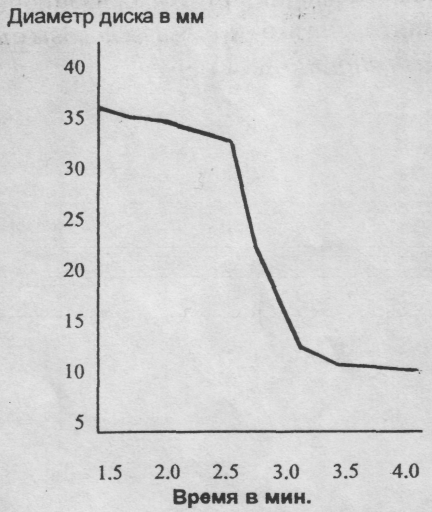

Для получения оттиска необходимое количество обеих паст смешивают на водостойкой бумаге в равных количествах с помощью металлического шпателя для цемента. Перемешивание производят в течение 1-1,5 минут до получения равномерной окраски материала. Рабочее время составляет 3-4минуты, а время связывания - 7-10 минут. На рис. 4-5 представлена зависимость консистенции материала (диаметр диска в мм) от времени, прошедшего от начала смешивания компонентов.

Если требуется удлинение времени связывания материала, допускается добавление масел или воды, изменение соотношения между двумя пастами, охлаждение шпателя для замешивания или сокращение времени смешивания.

Цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы обладают приемлемой усадкой. Сокращение размеров материала в процессе твердения не превышает 0,1%.

Рис. 4-5.Консистенция ZOE (диаметр диска в мм)в зависимости от времени, прошедшего от начала смешивания компонентов (Molnar E.J.,1967).

Область применения ZOE, как оттискных материалов, в первую очередь связана с функциональными слепками с беззубых челюстей. Для этих целей материал пригоден благодаря своей способности давать отпечатки с отчетливыми изображениями деталей, своему постоянству объема и способности затвердевать во влажной среде. Правильная консистенция пасты исключает возможность насильного сжатия мягких тканей и позволяет безукоризненно отработать отпечатки согласно индивидуальным особенностям пациента. Отпечаток получается совершенно точный и в том случае, если слой материала был совсем тонкий, так как масса безукоризненно льнет к основанию и обладает достаточной механической стойкостью. В отличие от гипса ZOE материалы позволяют проводить уточнение функционального оттиска (перебазировку) или дополнительную компрессию слизистой оболочки в области железистой зоны, т.к. новая порция пасты, наслаиваясь на предыдущий слой, хорошо с ним соединяется.

ZOE пасты могут быть использованы для снятия отпечатков отдельных зубов в медном кольце, регистрации окклюзии при наличии естественных зубов, для фиксации центральной окклюзии при использовании прикусных валиков (вместо размягченного воска) и для временной фиксации несъемных протезов.

Наряду с ZOE пастами, выпускаются оттискные материалы, получаемые путем омыления ортоэтилбензойной кислоты оксидом цинка. Эти материалы принято называть неэвгеноловыми пастами (например: Nogenol Bite Registration Paste- Сое/