- •Семенов ю.А. (гнц итэф) Общие принципы построения сетей Оглавление

- •Распределения визитов сайта book.Itep.Ru по регионам за месяц (данные Rambler)

- •1 Введение (общие принципы построения сетей) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2 Преобразование, кодировка и передача информации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.1 Передача сигналов по линиям связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.2 Представление электрических сигналов в цифровой форме Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.3 Цифровые каналы t1 и е1 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4 Методы преобразования и передачи звуковых сигналов Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.1 Дельта-модуляция Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.2 Кодировщики голоса (Vocoder) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.3 Передача голоса по каналам Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.5 Методы преобразования и передачи изображения Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Стандарт mpeg-1 и -2

- •Часть 1 mpeg-2 относится к объединению одного или более элементарных аудио или видео потоков, а также прочих данных в один или несколько потоков, удобных для записи или передачи.

- •Интерактивное телевидение

- •2.5.1 Стандарт mpeg-4 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Особенности стандарта mpeg-4

- •1.1. Кодированное представление медийных объектов

- •1.2. Состав медийных объектов

- •1.3. Описание и синхронизация потоков данных для медийных объектов

- •1.4. Доставка потоков данных

- •1.5. Взаимодействие с медийными объектами

- •1.6. Менеджмент и идентификация интеллектуальной собственности

- •2. Основные функции в mpeg-4 версия 1

- •2.2. Системы

- •2.3. Аудио-система

- •2.4. Видео-система

- •2.4.1. Поддерживаемые форматы

- •2.4.2. Эффективность сжатия

- •2.4.3. Функции, зависящие от содержимого (Content-Based)

- •2.4.4. Масштабируемость текстур изображений и видео

- •2.4.5. Кодирование формы и Alpha-представление

- •2.4.6. Надежность в средах, подверженных ошибкам

- •2.4.7. Анимация лица

- •3.2.2. Анимация тела

- •3.2.3. Кодирование 3-d полигональных сеток

- •3.3. Звук

- •4. Расширения mpeg-4 за пределы версии 2

- •4.1. Визуальная область системы

- •4.2. Системы

- •4.2.2. Текстуальный формат

- •4.2.3. Улучшенная модель синхронизации

- •5. Профайлы в mpeg-4

- •5.1. Визуальные профайлы

- •5.2. Аудио профайлы

- •5.3. Профайлы графики

- •5.4. Графические профайлы сцены

- •5.5. Профайлы mpeg-j

- •5.6. Профайл дескриптора объекта

- •6. Верификационное тестирование: проверка работы mpeg

- •6.1. Видео

- •6.1.1. Тесты эффективности кодирования 6.1.1.1. Низкие и средние скорости передачи бит (версия 1)

- •6.1.1.2. Кодирование, базирующееся на содержимом (версия 1)

- •6.1.1.3. Профайл продвинутой эффективности кодирования ace (Advanced Coding Efficiency) (версия 2)

- •6.1.2. Тесты устойчивости к ошибкам 6.1.2.1. Простой профайл (версия 1)

- •6.1.2.2. Простой продвинутый профайл реального времени arts (Advanced Real-Time Simple) (версия 2)

- •6.1.3. Тестирование стабильности временного разрешения 6.1.3.1. Простой продвинутый профайл реального времени arts (Advanced Real-Time Simple) (версия 2)

- •6.1.4. Проверки масштабируемости 6.1.4.1. Простой масштабируемый профайл (версия 1)

- •6.1.4.2. Центральный профайл (core profile версия 1)

- •6.2. Звук

- •7. Промышленный форум mpeg-4

- •8. Детальное техническое описание mpeg-4 dmif и систем

- •8.1.1. Вычислительная модель dmif

- •8.2. Демультиплексирование, синхронизация и описание потоков данных

- •8.2.1. Демультиплексирование

- •8.2.2. Синхронизация и описание элементарных потоков

- •8.2.3. Управление буфером

- •8.2.4. Идентификация времени

- •8.3. Улучшенная модель синхронизации (FlexTime)

- •8.3.1. Гибкая длительность

- •8.3.2. Относительное время начала и конца

- •8.3.3. Поддержка FlexTime в mpeg-4

- •8.3.3.1. Узел TemporalTransform

- •8.3.3.2. Узел TemporalGroup

- •8.3.3.3. Дескриптор сегмента (SegmentDescriptor)

- •8.3.4. Модель исполнения

- •8.4. Описание синтаксиса

- •8.5. Двоичный формат описания сцены bifs (Binary Format for Scene description)

- •8.5.1. Продвинутый формат bifs

- •8.6. Взаимодействие с пользователем

- •8.7. Ipr идентификация и защита

- •8.8. Информация содержимого объекта

- •8.9. Формат файлов mpeg-4

- •9. Детальное техническое описание визуальной секции mpeg-4

- •9.1. Приложения видео-стандарта mpeg-4

- •9.2. Натуральные текстуры, изображения и видео

- •9.3. Синтетические объекты

- •9.4. Масштабируемое кодирование видео-объектов

- •9.5. Устойчивость в среде, предрасположенной к ошибкам

- •9.6. Улучшенная стабильность временного разрешения с низкой задержкой буферизации

- •9.7. Кодирование текстур и статические изображения

- •9.8. Кодирование нескольких видов и большого числа вспомогательных компонентов

- •9.8.1. Анимация лица

- •9.8.2. Анимация тела

- •9.8.3. Анимируемые 2-d сетки

- •9.8.5. Масштабируемость, зависящая от изображения

- •9.9. Структура средств для представления натурального видео

- •9.10. Поддержка обычной функциональности и зависящей от содержимого

- •9.11. Видео изображение mpeg-4 и схема кодирования

- •9.11.1. Эффективность кодирования в V.2

- •9.12. Кодирование текстур в статических изображениях

- •9.13. Масштабируемое кодирование видео-объектов

- •9.14. Устойчивость в среде, предрасположенной к ошибкам

- •9.14.1. Ресинхронизация

- •9.14.2. Восстановление данных

- •9.14.3. Сокрытие ошибок

- •10. Подробное техническое описание mpeg-4 аудио

- •10.1. Натуральный звук

- •10.2. Улучшения mpeg-4 аудио V.2

- •10.2.1. Устойчивость к ошибкам

- •10.2.2. Аудио-кодирование с малыми задержками

- •10.2.3. Масштабируемость гранулярности

- •10.2.4. Параметрическое кодирование звука

- •10.2.5. Сжатие тишины celp

- •10.2.6. Устойчивое к ошибкам hvxc

- •10.2.7. Пространственные характеристики среды

- •10.2.8. Обратный канал

- •10.2.9. Транспортный поток звука

- •10.3. Синтетический звук

- •10.3.1. Синтез с множественным управлением (Score Driven Synthesis).

- •11. Приложение. Словарь и сокращения

- •2.5.2 Стандарт mpeg-7 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Введение

- •1.1. Контекст mpeg-7

- •1.2. Цель mpeg-7

- •1.3. Область действия стандарта

- •1.4. Область применения mpeg-7

- •1.5. План и метод работы

- •1.6. Части mpeg-7

- •1.7. Структура документа

- •2. Главные функции mpeg-7 2.1. Системы mpeg-7

- •2.2. Язык описания определений mpeg-7

- •2.3. Аудио mpeg-7

- •2.4. Визуальный mpeg-7

- •2.5. Основные объекты и схемы описания мультимедиа mpeg-7

- •2.6. Эталонные программы mpeg-7: модель экспериментов (eXperimentation Model)

- •3. Детальное техническое описание стандарта mpeg-7 3.1. Системы mpeg-7

- •3.1.1. Архитектура терминала

- •3.1.2. Нормативные интерфейсы 3.1.2.1. Описание нормативных интерфейсов

- •3.1.2.2. Верификация стандарта

- •3.2. Язык описания определений mpeg-7 (ddl)

- •3.2.1. Разработка контекста

- •3.2.2. Обзор схемы xml

- •3.2.3. Схема xml: Структуры

- •3.2.4. Схема xml: Типы данных

- •3.2.5. Расширения схемы xml mpeg-7

- •3.3. Аудио mpeg-7

- •3.3.1. Описание системы аудио mpeg-7

- •3.3.2. Средства описания аудио верхнего уровня (d и ds)

- •3.3.2.1. Средства описания тембра музыкальных инструментов

- •3.3.2.2. Средства распознавания звука

- •3.3.2.3. Средства описания содержимого сказанного

- •3.3.2.4. Средства описания мелодии

- •3.4.1.3. Временные ряды

- •3.4.1.4. Пространственные координаты 2d

- •3.4.1.5. Временная интерполяция

- •3.4.2. Описатели цвета

- •3.4.2.1. Цветовое пространство

- •3.4.2.2. Оцифровка цвета

- •3.4.2.3. Доминантный цвет(а)

- •3.4.2.4. Масштабируемый цвет

- •3.4.2.5. Описатель структуры цвета

- •3.4.2.6. Выкладка цвета

- •3.4.2.7. Цвет GoF/GoP

- •3.4.3. Описатели текстуры

- •3.4.3.1. Описатели однородной текстуры

- •3.4.3.2. Просмотр текстуры

- •3.4.3.3. Краевая гистограмма

- •3.4.4. Описатели формы

- •3.4.4.1. Форма, базирующаяся на областях (Region-Based)

- •3.4.4.2. Форма, основанная на контуре

- •3.4.5. Дескрипторы перемещения

- •3.4.5.1. Движение камеры

- •3.4.5.2. Траектория движения

- •3.4.5.3. Параметрическое движение

- •3.4.5.4. Двигательная активность

- •3.4.6. Локализация 3.4.6.1. Локатор области

- •3.4.6.2. Пространственно-временной локатор

- •3.4.7. Прочие 3.4.7.1. Распознавание лица

- •3.5. Схемы описания мультимедиа mpeg-7

- •3.5.1. Средства организации mds

- •3.5.1.1. Базовые элементы

- •3.5.1.2. Управление содержимым

- •3.5.1.3. Описание содержимого

- •3.5.1.4. Навигация и доступ

- •3.5.1.5. Организация содержимого

- •3.5.1.6. Интеракция с пользователем

- •3.5.2. Управление содержимым

- •3.5.2.1. Средства описания среды

- •3.5.2.2. Создание и производство средств описания

- •3.5.2.3. Средства описания использования содержимого

- •3.5.3. Описание содержимого 3.5.3.1. Описание структурных аспектов содержимого

- •3.5.3.2. Описание концептуальных аспектов содержимого

- •3.5.4. Навигация и доступ

- •3.5.4.1. Резюме

- •3.5.4.2. Разделы и декомпозиции

- •3.5.4.3. Вариации содержимого

- •3.5.5. Организация содержимого

- •3.5.5.1. Собрания (Collections)

- •3.5.5.2. Модели

- •3.5.6. Взаимодействие с пользователями

- •3.6. Эталонные программы: экспериментальная модель

- •3.6.1. Цели

- •3.6.2. Извлечение и приложения клиента

- •3.6.3. Модульность xm-программ

- •3.6.4. Модули приложения 3.6.4.1. Медийные декодеры

- •3.6.4.2. Мультимедийные данные

- •3.6.4.3. Средства выборки

- •3.6.4.4. Класс дескрипторов

- •3.6.4.5. Схема кодирования

- •3.6.4.6. Средство поиска

- •3.6.5. Типы приложений в xm-программах 3.6.5.1. Извлечение из среды

- •3.6.5.2. Приложение поиска и извлечения

- •3.6.5.3. Приложение транскодирования среды

- •3.6.5.4. Приложение описания фильтрации

- •3.6.6. Модель ключевого приложения mpeg-7 3.6.6.1. Определение ключевых приложений

- •3.6.6.2. Модель интерфейса

- •3.6.7. Ключевые приложения против приложений реального мира

- •Приложение а. Словарь и сокращения

- •2.5.3 Архитектура мультимедиа mpeg-21 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Обзор цифровых объектов

- •Декларация цифрового объекта

- •Контейнер

- •Компонент

- •Идентификация цифрового объекта

- •Идентификация цифровых объектов

- •Идентификация различных схем описания

- •Идентификация различных типов цифровых объектов

- •Защита и управление правами интеллектуальной собственности (ipmp)

- •Язык описания прав

- •Модель данных mpeg rel

- •Принципал

- •Условие

- •Соотношение с терминологией mpeg

- •Адаптация цифрового объекта

- •Формат файлов

- •Устойчивая ассоциация идентификации и описания с цифровыми объектами

- •2.6 Методы сжатия информации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.1 Алгоритм Зива-Лемпеля Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.2 Локально адаптивный алгоритм сжатия Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.3 Сжатие данных с использованием преобразования Барроуза-Вилера Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.4 Метод Шеннона-Фано Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.5 Статический алгоритм Хафмана Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.7 Обнаружение ошибок Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.8 Коррекция ошибок Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Циклические коды

- •Линейные блочные коды

- •Метод коррекции ошибок fec (Forward Error Correction)

- •Введение в коды Рида-Соломона: принципы, архитектура и реализация

- •Свойства кодов Рида-Соломона

- •Ошибки в символах

- •Декодирование

- •Преимущество кодирования

- •Архитектура кодирования и декодирования кодов Рида-Соломона

- •Арифметика конечного поля Галуа

- •Образующий полином

- •Архитектура кодировщика

- •Архитектура декодера

- •Вычисление синдрома

- •Нахождение позиций символьных ошибок

- •Нахождение значений символьных ошибок

- •Реализация кодировщика и декодера Рида-Соломона Аппаратная реализация

- •Программная реализация

- •2.9 Видеоконференции по каналам Интернет и isdn Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.9.1 Используемые стандарты Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.10 Статистическая теория каналов связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.10.2. Канал связи с изменяющимися состояниями

- •2.10.3. Симметричный канал без памяти

- •3 Каналы передачи данных Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.1 Кабельные каналы связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.2 Оптоволоконные каналы и беспроводные оптические связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Беспроводные оптические каналы

- •3.3 Беспроводные (радио) каналы и сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.4 Протокол slip и rs-интерфейсы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.4.1. Протоколы rs

- •3.4.1 Интерфейсная шина FireWire (ieee1394) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Особенности ieee - 1394

- •Архитектура ieee-1394

- •.5 Протокол ppp Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.6 Протокол g.703 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.7 Дерево Штайнера Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4 Сети передачи данных. Методы доступа Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Топология

- •Метод доступа к сети

- •Принципы построения сетевых программных интерфейсов

- •Очереди fifo

- •Приоритетное обслуживание очередей (pq)

- •Обычное обслуживание очередей (сq)

- •Справедливые очереди (wfq)

- •Справедливые очереди базирующиеся на классах (cbwfq)

- •Очереди с малой задержкой (llq)

- •Методы работы в условиях перегрузки

- •Алгоритм leaky bucket ("дырявое ведро")

- •Алгоритм Token Bucket ("маркерное ведро")

- •4.1 Локальные сети (обзор) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.1 Архитектура сетей Ethernet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Гигабитный Ethernet (ge)

- •40 Гигабит/сек технологии

- •4.1.1.3 Интернет в Ethernet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.4 Повторители, мосты, мультиплексоры, переключатели и маршрутизаторы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.5 Алгоритмы и применения сетей p2p Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Определения:

- •Р2р файлообменные сети

- •P2p телевидение

- •Проблемы безопасности

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.3 Ieee 802.4 (Маркерная шина) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.4 Сети управления и сбора данных в реальном масштабе времени (can) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.5 Локальные сети ArcNet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.6 Сети fddi Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.7 Параллельный сетевой интерфейс hippi Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.8 Сети ieee 802.11 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Безопасность в режиме pre-shared key

- •4.1.8.1 Мобильные телекоммуникации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.8.2 Стандарт широкополосной беспроводной связи ieee 802.16 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Краткие характеристики стандарта 802.16

- •2. Сообщения управления мас

- •3. Сообщение дескриптора нисходящего канала (dcd)

- •Идентификатор нисходящего канала

- •4. Сообщение привязки нисходящего канала (dl-map)

- •6. Сообщение привязки восходящего канала(ul-map)

- •7. Сообщение запроса диапазона (rng-req)

- •Идентификатор нисходящего канала

- •Ожидание до завершения

- •8. Сообщение отклика на запрос диапазона (rng-rsp)

- •9. Сообщение запроса регистрации (reg-req)

- •10. Сообщение отклика регистрации reg-rsp

- •Возможности ss

- •11. Сообщения управления ключами конфиденциальности (pkm-req/pkm-rsp)

- •Атрибуты

- •12. Сообщение добавления ассоциации безопасности (sa Add)

- •13. Сообщение запроса авторизации (Auth Request)

- •14. Сообщение отклика авторизации (Auth Reply)

- •15. Сообщение отклонения авторизации (Auth Reject)

- •16. Сообщение запроса ключа

- •17. Сообщение отклика на запрос ключа

- •18. Сообщение отклонение ключа

- •19. Сообщение недействительности авторизации

- •20. Сообщение tek Invalid

- •21. Информационное сообщение аутентификации (Authent Info)

- •22. Сообщение запроса динамического добавления сервиса dsa-req)

- •Id транзакции

- •Id транзакции

- •Последовательность hmac

- •26. Dsa, инициированное ss

- •27. Dsa, инициированное bs

- •28. Сообщение подтверждения для динамического добавления сервиса (dsa-ack)

- •Id транзакции

- •29. Сообщение запроса dsc-req

- •30. Сообщение отклика динамического изменения сервиса (dsc-rsp)

- •Параметры сервисного потока

- •31. Сообщение подтверждения для динамического изменения сервиса (dsc-ack)

- •32. Сообщение запроса динамического аннулирования сервиса (dsd-req)

- •Id сервисного потока

- •33. Сообщение отклика на запрос динамического аннулирования сервиса (dsd-rsp)

- •Id сервисного потока

- •34. Сообщение запроса включения/удаления из списка мультикастного запроса (mca-req)

- •35. Сообщение отклика на запрос включения/удаления из списка мультикастного запроса (mca-rsp)

- •36. Сообщение запроса изменения профайла нисходящего канала (dbpc-req)

- •37. Сообщение отклика на изменение профайла нисходящего канала (dbpc-rsp)

- •38. Сообщение команды сброса (res-cmd)

- •39. Сообщение запроса базовых возможностей ss (sbc-req)

- •40. Сообщение отклика на запрос базовых возможностей (sbc-rsp)

- •41. Сообщение сверки часов (clk-cmp)

- •Порядковый номер

- •Результат сверки часов

- •42. Сообщение команды De/Re (dreg-cmd)

- •43. Сообщение о получении dSx (dsx-rvd)

- •44. Сообщение завершения копирования посредством tftp конфигурационного файла (tftp-cplt)

- •45. Сообщение отклика на уведомление о завершении копирования конфигурационного файла (tftp-rsp)

- •Специфические расширения поставщика

- •46. Сообщение запроса ключа

- •47. Сообщение отмены arq

- •48. Сообщение сброса arq

- •49. Формат сообщения (req-req) запроса результата измерения для канала

- •50. Формат сообщения (rep-req) о результате измерения для канала

- •51. Формат сообщения конфигурирования сеточной (mesh) сети (msh-ncfg)

- •Xmt Holdoff Exponent (показатель)

- •Id узла bs

- •52. Сообщение входа в сеточную сеть (msh-nent)

- •Id узла инициатора

- •53. Сообщение распределенной сеточной диспетчеризации (msh-dsch)

- •Флаг координации

- •Флаг запрос/отклик

- •Следующий Xmt Mх соседа

- •Показатель Xmt Holdoff соседа

- •Id узла соседа

- •Информационный элемент диспетчеризации msh-dsch

- •55. Информационный элемент запроса msh-dsch

- •Id канала

- •56. Информационный элемент возможностей msh-dsch

- •57. Информационный элемент предоставления msh-dsch

- •58. Сообщение централизованной диспетчеризации сетки (msh-csch)

- •Порядковый номер конфигурации

- •59. Сообщение конфигурации централизованной маршрутизации сетки (msh-cscf)

- •60. Запрос/отклик обратной связи канала aas (aas-fbck-req/rsp)

- •Литература

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Литература

- •4.1.9 Сети dqdb (двойная шина с распределенной очередью) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.10 Сети с многокаскадными соединениями Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.11 Сети 100Base-vg Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.12 Канальный протокол Fibre Channel Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.14 Адаптивные, кольцевые, высокоскоростные сети ieee 802.17 Семенов ю.А. (гнц итэф) Обзор

- •4.2 Наложенные сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1 Протоколы Novell (ipx/spx) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.3 Протокол ядра NetWare (ncp) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.4 Протокол межсетевой передачи больших пакетов (lip) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.5 Служба каталогов NetWare (nds) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Протокол wins

- •4.3 Региональные сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.1 Эталонная сетевая модель iso Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.2 Протоколы сетей X.25 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.3 Интегрированные сети isdn Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.4 Протокол Frame Relay Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.5 Протоколы сетей atm Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.6 Синхронные каналы sdh/sonet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.7 Модемы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.4 Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.4 Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

2.3 Цифровые каналы t1 и е1 Семенов ю.А. (гнц итэф)

Системы (каналы) T1 имеют пропускную способность, соответствующую 24 аналоговым каналам с полосой 0-3.3 кГц (американская версия стандарта). Частота стробирования равна 8 кГц, что соответствует передаче 8000 кадров в сек. После каждых 6000 футов коаксиального кабеля ставятся системы регенерации сигналов. Все 24 канала мультиплексируются на общий коаксиальный кабель, предварительно производится PCM-преобразование сигналов. 24 канала по 8 бит (при 8-битном АЦП) дает 192 бита на кадр. Один дополнительный (193-ий) бит используется для целей синхронизации (F). Таким образом частота бит в канале Т1 составляет 193*8000=1,554 Мбит/с (это стандарт США, его европейский аналог - Е1 имеет 30 каналов и пропускную способность 2048 кбит/c). Это соответствует частоте кадров 667/с. Каждый восьмой бит (младший) байта (временного домена на рис. 2.3.1) используется для целей управления, что несколько снижает пропускную способность. В ISDN каналы 1,544 и 2,048 Мбит/с, форматы которых здесь описаны, называются первичными.

8-битовые PCM-блоки генерируются каждые 125мксек (8000/с). Структура данных при передаче со скоростью 1,544 Мбит/с представлена ниже (ISDN 2*B+D):

Рис. 2.3.1. Структура кадров для американского (вверху) и европейского (внизу) стандартов передачи данных

Скорости передачи 1,544 (кодирование B8ZS) и 2,048 Мбит/с (HDB3) называются первичными скоростями. Кадры структурированы так, что временные домены (таймдомен на рис. 2.3.1) для передачи данных по каналам B1 и B2 чередуются. В Европе используется 2048Мбит/с интерфейс. Каждый 6-ой кадр используется для сигнальных целей. Количество временных доменов в кадре определяет число телефонных разговоров, которые могут осуществляться одновременно. Для американского стандарта это число равно 24, а для европейского 30 (в последнем случае учтено то, что часть доменов используется в служебных целях).

Все современные коммутаторы управляются центральным процессором. Такие коммутаторы обычно называются коммутаторами, управляемыми встроенной памятью (SPC - Stored Program Controlled exchanges).

2.4 Методы преобразования и передачи звуковых сигналов Семенов ю.А. (гнц итэф)

Номер раздела |

Название раздела |

Объем в страницах |

Объем в кбайт |

2.4.1 |

Дельта-модуляция |

1 |

1 |

2.4.2 |

Кодировщики голоса (Vocoder) |

2 |

2 |

2.4.3 |

Передача голоса по каналам Интернет |

5 |

2 |

Итого |

8 |

5 |

|

На физическом уровне в ISDN используется кодово-импульсная модуляция с частотой стробирования 8кГц (что превосходит ограничение Найквиста = 2*3.3кГц, где 3.3кГц - полоса пропускания канала для традиционной телефонной сети). Эмпирически установлено, что для удовлетворительного воспроизведения речи, достаточно 4096 уровней квантования сигнала (12 разрядов АЦП). Такое разрешение диктуется большим динамическим диапазоном сигналов. По этой причине возникает возможность преобразования 12-битных кодов в 8-битные, что формирует информационный поток в 64 Кбит/c. Для этого используется логарифмическое преобразование. Природа позаботилась о человеке, снабдив его логарифмической чувствительностью слуха, в противном случае у нас в мозгу перегорали бы предохранители при близком выстреле или грозовом разряде. Логарифмическое преобразование наталкивается на определенные трудности при низких значениях входного сигнала, ведь логарифм для значений меньше 1 имеет отрицательную величину. Функция же преобразования должна пройти через нуль. В США две логарифмические кривые смещаются в направлении оси ординат (вертикальная ось), в результате получается функция вида:

y ~ log(1 +x) |

(так называемая -зависимость [-law]) |

В Европе используется функция преобразования вида: |

|

y ~ ax |

в области значений x вблизи нуля и |

y ~ 1 + log(Ax) |

при “больших” значениях x (A-зависимость [a-law], см. рис. 2.4.1) |

Для дальнейшего упрощения процесса преобразования реальные кривые апроксимируются последовательностью отрезков прямых, наклоны которых каждый раз меняется вдвое. На практике функция табулируется (рекомендация G.711) и отличия - и A-функций пренебрежимо малы. Но следует учитывать, что при реализации практической связи между Европой и Америкой, например телефонной, необходим /A-конвертор.

Для кодирования используется симметричный код, у которого первый бит характеризует полярность сигнала.

Рис. 2.4.1. Иллюстрация функций преобразования сигналов

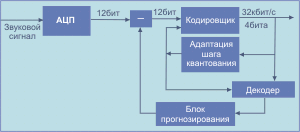

Дальнейшим усовершенствованием схемы pcm является адаптивный дифференциальный метод кодово-импульсной модуляции (Рис. 2.4.2). Здесь преобразуется в код не уровень сигнала в момент времени ti, а разница уровней в моменты ti и ti-1. Так как обычно сигнал меняется плавно, что типично для человеческой речи, можно заметно сократить необходимое число разрядов АЦП. Принципиальное отличие между PCM и ADPCM (1984 год) заключается в использовании адаптивного АЦП и дифференциального кодирования, соответственно. Адаптивный АЦП отличается от стандартного PCM-преобразователя тем, что в любой момент времени уровни квантования расположены однородно (а не логарифмически), причем шаг квантования меняется в зависимости от уровня сигнала. Применение адаптивного метода базируется на том, что в человеческой речи последовательные уровни сигнала не являются независимыми. Поэтому, преобразуя и передавая лишь разницу между предсказанием и реальным значением, можно заметно снизить загрузку линии, а также требования к широкополосности канала. Следует иметь в виду, что метод не лишен серьезных недостатков: уровень шумов, связанный с квантованием сигнала, выше; при резких изменениях уровня сигнала, превышающих диапазон АЦП, возможны серьезные искажения.

Рис. 2.4.2. Адаптивный преобразователь голоса в код

Расширение диапазона преобразования достигается умножением шага квантования на величину несколько больше (или меньше) единицы.

При дифференциальном преобразовании на вход кодировщика подается не сам сигнал, а разница между текущим значением сигнала и предыдущим (рис. 2.4.3).

Рис. 2.4.3. ADPCM-преобразователь голоса в код для 32кбит/с

Блок прогнозирования является адаптивным фильтром, который использует предшествующий код для оценки последующего стробирования. На вход кодировщика поступает сигнал, пропорциональный разнице между входным сигналом и предсказанием. Чем точнее предсказание, тем меньше бит нужно, чтобы с нужной точностью закодировать эту разницу. Характер человеческой речи позволяет заметно снизить требования к каналу при использовании адаптивного дифференциального преобразователя.

Для компактных музыкальных дисков (cd) характерна полоса 50Гц - 20 кГц, обычная же речь соответствует полосе 50 Гц - 7 кГц. Только звуки типа Ф или С имеют заметные составляющие в высокочастотной части звукового спектра. Для высококачественной передачи речи используется субдиапазонный ADPCM-преобразователь (Adaptive Differential Pulse Code Modulation). В нем звук сначала стробируется с частотой 16 кГц, производится преобразование в цифровой код с разрешением не менее 14 бит, а затем подается на квадратурный зеркальный фильтр (qmf), который разделяет сигнал на два субдиапазона (50Гц-4кГц и 4кГц-7кГц). Диапазоны этих фильтров перекрываются в области 4кГц. Нижнему диапазону ставится в соответствие 6 бит (48кбит/с), а верхнему 2 бита (16 Кбит/с). Выходы этих фильтров мультиплексируются, формируя 64 кбит/с -поток.

На CD используется 16-битное кодирование с частотой стробирования 44,1 кГц, что создает информационный поток 705 Кбит/c. Для стерео сигнала этот поток может удвоиться. Практически это не так - сигналы в стереоканалах сильно коррелированны, и можно кодировать и передавать лишь их разницу, на практике высокочастотные сигналы каналов суммируются, для различия каналов передается код их относительной интенсивности. Исследования показывают, что для акустического восприятия тонкие спектральные детали важны лишь в окрестности 2 кГц. Для передачи звуковой информации с учетом этих факторов был разработан стандарт MUSICAM (Masking pattern Universal Sub-band Integrated Coding and Multiplexing), который согласуется с ISO MPEG (Moving Picture Expert Group; стандарт ISO 11172). musicam развивает идеологию деления звукового диапазона на субдиапазоны, здесь 20кГц делится на 32 равных интервалов. Логарифмическая чувствительность человеческого уха и эффект маскирования позволяет уменьшить число разрядов кодирования. Эффект маскирования связан с тем, что в присутствии больших звуковых амплитуд человеческое ухо нечувствительно к малым амплитудам близких частот. Причем чем ближе частота к частоте маскирующего сигнала, тем сильнее этот эффект (см. рис. 2.4.4). Сплошной линией на рисунке показана нормальная зависимость порога чувствительности уха, а пунктиром - зависимость порога чувствительности в присутствии 500-герцного тона с амплитудой в 110 дБ.

Рис. 2.4.4. Изменение порога чувствительности человеческого уха под влиянием эффекта маскирования.

При разбиении на субдиапазоны можно оценить эффект маскирования и передавать только ту часть информации, которая этому эффекту не подвержена. При этом уровень ошибок квантования следует держать лишь ниже порога маскирования, что также снижает информационный поток. Для стробирования высококачественных звуковых сигналов используются частоты 32, 44,1 или 48 кГц. Стандартом предусмотрено три уровня кодирования звука, отличающиеся по сложности и качеству. На первом уровне производится разбивка на 32 диапазона, определение диапазонных коэффициентов и формирование кадров, несущих по 384 результатов стробирования. Уровень 2 формирует кадры с 1152 результатами стробирования и дополнительными данными. Уровень 3 допускает динамическое разбиение на субдиапазоны и уплотнение данных с использованием кодов Хафмана. Любой декодер способен работать на своем и более низком уровне.

Для улучшения качества передачи низких частот в дополнение к суб-диапазонным фильтрам, используется быстрое Фурье-преобразование (FFT). Результирующая частота бит при передаче звуковых данных оказывается не постоянной. Практическое измерение показывает, что частота редко превышает 110кбит/с, применение 128кбит/с делает качество воспроизведения неотличимым от CD. Ограничение скорости на уровне 64 Кбит/с вносит лишь незначительные искажения.

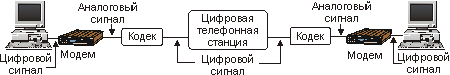

Люди, работающие на ЭВМ дома, часто подсоединяются к Интернету посредством модема через коммутируемую телефонную сеть с привлечением протоколов SLIP или PPP. Схема подключения показана на рис. 2.17.

Рис. 2.4.5. Подключение ЭВМ через модем и цифровую телефонную станцию.

Рис. 2.4.6. Подключение к Интернету через модемный пул.

Если телефонная станция — аналоговая, то кодеки не нужны. Число промежуточных телефонных станций может варьироваться в широких пределах. Сервис-провайдеры обычно имеют у себя модемные пулы, которые позволяют подключиться большому числу клиентов одновременно (рис. 2.4.6).

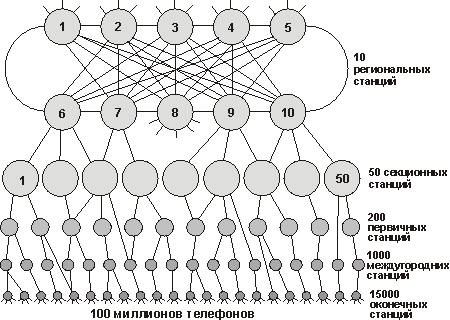

В традиционной телефонной сети для соединения с требуемым клиентом используются аппаратные коммутаторы. Если коммутатор имеет N входов и N выходов, то число коммутирующих ключей будет равно N2 и одновременно можно реализовать не более N связей. Реально это число всегда меньше, и клиент слышит в трубке «короткие гудки» сигнала «занято». На рис. 2.4.7 показана обобщенная схема большой телефонной сети.

Рис. 2.4.7. Схема телефонной сети.

Телефонные компании знают, что некоторые каналы-направления оказываются загружены особенно сильно, например, Москва–СанктПетербург. В таких случаях иерархия станций может быть нарушена. На самом верхнем уровне станции образуют полносвязный граф, чтобы исключить неоправданные транзитные связи. Неоднозначность пути устраняется процессорами станций, при этом всегда выбирается кратчайший путь.

Ниже в таблицах представлены данные по скоростям передачи аудиоданных по традиционным цифровым и отповолоконным каналам (см. также раздел 3.5.6).

Таблица 2.4.1 Скорости передачи данных по цифровым каналам

Линия |

Быстродействие Мбит/с |

Число аудио каналов |

DS-0 |

0,064 |

1 |

T-1 |

1,544 |

24 |

T-1C |

3,152 |

48 |

T-2 |

6,312 |

96 |

T-3 |

44,736 |

672 |

Таблица 2.4.2. Скорости передачи данных по оптическим каналам

Линия OC-x |

Быстродействие Мбит/с |

Число аудио каналов |

STM-x |

1 |

51,84 |

672 |

- |

3 |

155,52 |

2016 |

1 |

9 |

466,56 |

6048 |

3 |

12 |

622.08 |

8064 |

4 |

24 |

1244,16 |

16128 |

8 |

48 |

2488,32 |

32256 |

6 |

6 |

976,64 |

4512 |

2 |

92 |

953,28 |

29024 |

4 |

Еще одним методом, нацеленным на повышение эффективности преобразования входного аналогового сигнала в код, является дельта-модуляция.