- •Семенов ю.А. (гнц итэф) Общие принципы построения сетей Оглавление

- •Распределения визитов сайта book.Itep.Ru по регионам за месяц (данные Rambler)

- •1 Введение (общие принципы построения сетей) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2 Преобразование, кодировка и передача информации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.1 Передача сигналов по линиям связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.2 Представление электрических сигналов в цифровой форме Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.3 Цифровые каналы t1 и е1 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4 Методы преобразования и передачи звуковых сигналов Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.1 Дельта-модуляция Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.2 Кодировщики голоса (Vocoder) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.3 Передача голоса по каналам Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.5 Методы преобразования и передачи изображения Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Стандарт mpeg-1 и -2

- •Часть 1 mpeg-2 относится к объединению одного или более элементарных аудио или видео потоков, а также прочих данных в один или несколько потоков, удобных для записи или передачи.

- •Интерактивное телевидение

- •2.5.1 Стандарт mpeg-4 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Особенности стандарта mpeg-4

- •1.1. Кодированное представление медийных объектов

- •1.2. Состав медийных объектов

- •1.3. Описание и синхронизация потоков данных для медийных объектов

- •1.4. Доставка потоков данных

- •1.5. Взаимодействие с медийными объектами

- •1.6. Менеджмент и идентификация интеллектуальной собственности

- •2. Основные функции в mpeg-4 версия 1

- •2.2. Системы

- •2.3. Аудио-система

- •2.4. Видео-система

- •2.4.1. Поддерживаемые форматы

- •2.4.2. Эффективность сжатия

- •2.4.3. Функции, зависящие от содержимого (Content-Based)

- •2.4.4. Масштабируемость текстур изображений и видео

- •2.4.5. Кодирование формы и Alpha-представление

- •2.4.6. Надежность в средах, подверженных ошибкам

- •2.4.7. Анимация лица

- •3.2.2. Анимация тела

- •3.2.3. Кодирование 3-d полигональных сеток

- •3.3. Звук

- •4. Расширения mpeg-4 за пределы версии 2

- •4.1. Визуальная область системы

- •4.2. Системы

- •4.2.2. Текстуальный формат

- •4.2.3. Улучшенная модель синхронизации

- •5. Профайлы в mpeg-4

- •5.1. Визуальные профайлы

- •5.2. Аудио профайлы

- •5.3. Профайлы графики

- •5.4. Графические профайлы сцены

- •5.5. Профайлы mpeg-j

- •5.6. Профайл дескриптора объекта

- •6. Верификационное тестирование: проверка работы mpeg

- •6.1. Видео

- •6.1.1. Тесты эффективности кодирования 6.1.1.1. Низкие и средние скорости передачи бит (версия 1)

- •6.1.1.2. Кодирование, базирующееся на содержимом (версия 1)

- •6.1.1.3. Профайл продвинутой эффективности кодирования ace (Advanced Coding Efficiency) (версия 2)

- •6.1.2. Тесты устойчивости к ошибкам 6.1.2.1. Простой профайл (версия 1)

- •6.1.2.2. Простой продвинутый профайл реального времени arts (Advanced Real-Time Simple) (версия 2)

- •6.1.3. Тестирование стабильности временного разрешения 6.1.3.1. Простой продвинутый профайл реального времени arts (Advanced Real-Time Simple) (версия 2)

- •6.1.4. Проверки масштабируемости 6.1.4.1. Простой масштабируемый профайл (версия 1)

- •6.1.4.2. Центральный профайл (core profile версия 1)

- •6.2. Звук

- •7. Промышленный форум mpeg-4

- •8. Детальное техническое описание mpeg-4 dmif и систем

- •8.1.1. Вычислительная модель dmif

- •8.2. Демультиплексирование, синхронизация и описание потоков данных

- •8.2.1. Демультиплексирование

- •8.2.2. Синхронизация и описание элементарных потоков

- •8.2.3. Управление буфером

- •8.2.4. Идентификация времени

- •8.3. Улучшенная модель синхронизации (FlexTime)

- •8.3.1. Гибкая длительность

- •8.3.2. Относительное время начала и конца

- •8.3.3. Поддержка FlexTime в mpeg-4

- •8.3.3.1. Узел TemporalTransform

- •8.3.3.2. Узел TemporalGroup

- •8.3.3.3. Дескриптор сегмента (SegmentDescriptor)

- •8.3.4. Модель исполнения

- •8.4. Описание синтаксиса

- •8.5. Двоичный формат описания сцены bifs (Binary Format for Scene description)

- •8.5.1. Продвинутый формат bifs

- •8.6. Взаимодействие с пользователем

- •8.7. Ipr идентификация и защита

- •8.8. Информация содержимого объекта

- •8.9. Формат файлов mpeg-4

- •9. Детальное техническое описание визуальной секции mpeg-4

- •9.1. Приложения видео-стандарта mpeg-4

- •9.2. Натуральные текстуры, изображения и видео

- •9.3. Синтетические объекты

- •9.4. Масштабируемое кодирование видео-объектов

- •9.5. Устойчивость в среде, предрасположенной к ошибкам

- •9.6. Улучшенная стабильность временного разрешения с низкой задержкой буферизации

- •9.7. Кодирование текстур и статические изображения

- •9.8. Кодирование нескольких видов и большого числа вспомогательных компонентов

- •9.8.1. Анимация лица

- •9.8.2. Анимация тела

- •9.8.3. Анимируемые 2-d сетки

- •9.8.5. Масштабируемость, зависящая от изображения

- •9.9. Структура средств для представления натурального видео

- •9.10. Поддержка обычной функциональности и зависящей от содержимого

- •9.11. Видео изображение mpeg-4 и схема кодирования

- •9.11.1. Эффективность кодирования в V.2

- •9.12. Кодирование текстур в статических изображениях

- •9.13. Масштабируемое кодирование видео-объектов

- •9.14. Устойчивость в среде, предрасположенной к ошибкам

- •9.14.1. Ресинхронизация

- •9.14.2. Восстановление данных

- •9.14.3. Сокрытие ошибок

- •10. Подробное техническое описание mpeg-4 аудио

- •10.1. Натуральный звук

- •10.2. Улучшения mpeg-4 аудио V.2

- •10.2.1. Устойчивость к ошибкам

- •10.2.2. Аудио-кодирование с малыми задержками

- •10.2.3. Масштабируемость гранулярности

- •10.2.4. Параметрическое кодирование звука

- •10.2.5. Сжатие тишины celp

- •10.2.6. Устойчивое к ошибкам hvxc

- •10.2.7. Пространственные характеристики среды

- •10.2.8. Обратный канал

- •10.2.9. Транспортный поток звука

- •10.3. Синтетический звук

- •10.3.1. Синтез с множественным управлением (Score Driven Synthesis).

- •11. Приложение. Словарь и сокращения

- •2.5.2 Стандарт mpeg-7 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Введение

- •1.1. Контекст mpeg-7

- •1.2. Цель mpeg-7

- •1.3. Область действия стандарта

- •1.4. Область применения mpeg-7

- •1.5. План и метод работы

- •1.6. Части mpeg-7

- •1.7. Структура документа

- •2. Главные функции mpeg-7 2.1. Системы mpeg-7

- •2.2. Язык описания определений mpeg-7

- •2.3. Аудио mpeg-7

- •2.4. Визуальный mpeg-7

- •2.5. Основные объекты и схемы описания мультимедиа mpeg-7

- •2.6. Эталонные программы mpeg-7: модель экспериментов (eXperimentation Model)

- •3. Детальное техническое описание стандарта mpeg-7 3.1. Системы mpeg-7

- •3.1.1. Архитектура терминала

- •3.1.2. Нормативные интерфейсы 3.1.2.1. Описание нормативных интерфейсов

- •3.1.2.2. Верификация стандарта

- •3.2. Язык описания определений mpeg-7 (ddl)

- •3.2.1. Разработка контекста

- •3.2.2. Обзор схемы xml

- •3.2.3. Схема xml: Структуры

- •3.2.4. Схема xml: Типы данных

- •3.2.5. Расширения схемы xml mpeg-7

- •3.3. Аудио mpeg-7

- •3.3.1. Описание системы аудио mpeg-7

- •3.3.2. Средства описания аудио верхнего уровня (d и ds)

- •3.3.2.1. Средства описания тембра музыкальных инструментов

- •3.3.2.2. Средства распознавания звука

- •3.3.2.3. Средства описания содержимого сказанного

- •3.3.2.4. Средства описания мелодии

- •3.4.1.3. Временные ряды

- •3.4.1.4. Пространственные координаты 2d

- •3.4.1.5. Временная интерполяция

- •3.4.2. Описатели цвета

- •3.4.2.1. Цветовое пространство

- •3.4.2.2. Оцифровка цвета

- •3.4.2.3. Доминантный цвет(а)

- •3.4.2.4. Масштабируемый цвет

- •3.4.2.5. Описатель структуры цвета

- •3.4.2.6. Выкладка цвета

- •3.4.2.7. Цвет GoF/GoP

- •3.4.3. Описатели текстуры

- •3.4.3.1. Описатели однородной текстуры

- •3.4.3.2. Просмотр текстуры

- •3.4.3.3. Краевая гистограмма

- •3.4.4. Описатели формы

- •3.4.4.1. Форма, базирующаяся на областях (Region-Based)

- •3.4.4.2. Форма, основанная на контуре

- •3.4.5. Дескрипторы перемещения

- •3.4.5.1. Движение камеры

- •3.4.5.2. Траектория движения

- •3.4.5.3. Параметрическое движение

- •3.4.5.4. Двигательная активность

- •3.4.6. Локализация 3.4.6.1. Локатор области

- •3.4.6.2. Пространственно-временной локатор

- •3.4.7. Прочие 3.4.7.1. Распознавание лица

- •3.5. Схемы описания мультимедиа mpeg-7

- •3.5.1. Средства организации mds

- •3.5.1.1. Базовые элементы

- •3.5.1.2. Управление содержимым

- •3.5.1.3. Описание содержимого

- •3.5.1.4. Навигация и доступ

- •3.5.1.5. Организация содержимого

- •3.5.1.6. Интеракция с пользователем

- •3.5.2. Управление содержимым

- •3.5.2.1. Средства описания среды

- •3.5.2.2. Создание и производство средств описания

- •3.5.2.3. Средства описания использования содержимого

- •3.5.3. Описание содержимого 3.5.3.1. Описание структурных аспектов содержимого

- •3.5.3.2. Описание концептуальных аспектов содержимого

- •3.5.4. Навигация и доступ

- •3.5.4.1. Резюме

- •3.5.4.2. Разделы и декомпозиции

- •3.5.4.3. Вариации содержимого

- •3.5.5. Организация содержимого

- •3.5.5.1. Собрания (Collections)

- •3.5.5.2. Модели

- •3.5.6. Взаимодействие с пользователями

- •3.6. Эталонные программы: экспериментальная модель

- •3.6.1. Цели

- •3.6.2. Извлечение и приложения клиента

- •3.6.3. Модульность xm-программ

- •3.6.4. Модули приложения 3.6.4.1. Медийные декодеры

- •3.6.4.2. Мультимедийные данные

- •3.6.4.3. Средства выборки

- •3.6.4.4. Класс дескрипторов

- •3.6.4.5. Схема кодирования

- •3.6.4.6. Средство поиска

- •3.6.5. Типы приложений в xm-программах 3.6.5.1. Извлечение из среды

- •3.6.5.2. Приложение поиска и извлечения

- •3.6.5.3. Приложение транскодирования среды

- •3.6.5.4. Приложение описания фильтрации

- •3.6.6. Модель ключевого приложения mpeg-7 3.6.6.1. Определение ключевых приложений

- •3.6.6.2. Модель интерфейса

- •3.6.7. Ключевые приложения против приложений реального мира

- •Приложение а. Словарь и сокращения

- •2.5.3 Архитектура мультимедиа mpeg-21 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Обзор цифровых объектов

- •Декларация цифрового объекта

- •Контейнер

- •Компонент

- •Идентификация цифрового объекта

- •Идентификация цифровых объектов

- •Идентификация различных схем описания

- •Идентификация различных типов цифровых объектов

- •Защита и управление правами интеллектуальной собственности (ipmp)

- •Язык описания прав

- •Модель данных mpeg rel

- •Принципал

- •Условие

- •Соотношение с терминологией mpeg

- •Адаптация цифрового объекта

- •Формат файлов

- •Устойчивая ассоциация идентификации и описания с цифровыми объектами

- •2.6 Методы сжатия информации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.1 Алгоритм Зива-Лемпеля Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.2 Локально адаптивный алгоритм сжатия Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.3 Сжатие данных с использованием преобразования Барроуза-Вилера Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.4 Метод Шеннона-Фано Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.5 Статический алгоритм Хафмана Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.7 Обнаружение ошибок Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.8 Коррекция ошибок Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Циклические коды

- •Линейные блочные коды

- •Метод коррекции ошибок fec (Forward Error Correction)

- •Введение в коды Рида-Соломона: принципы, архитектура и реализация

- •Свойства кодов Рида-Соломона

- •Ошибки в символах

- •Декодирование

- •Преимущество кодирования

- •Архитектура кодирования и декодирования кодов Рида-Соломона

- •Арифметика конечного поля Галуа

- •Образующий полином

- •Архитектура кодировщика

- •Архитектура декодера

- •Вычисление синдрома

- •Нахождение позиций символьных ошибок

- •Нахождение значений символьных ошибок

- •Реализация кодировщика и декодера Рида-Соломона Аппаратная реализация

- •Программная реализация

- •2.9 Видеоконференции по каналам Интернет и isdn Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.9.1 Используемые стандарты Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.10 Статистическая теория каналов связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.10.2. Канал связи с изменяющимися состояниями

- •2.10.3. Симметричный канал без памяти

- •3 Каналы передачи данных Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.1 Кабельные каналы связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.2 Оптоволоконные каналы и беспроводные оптические связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Беспроводные оптические каналы

- •3.3 Беспроводные (радио) каналы и сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.4 Протокол slip и rs-интерфейсы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.4.1. Протоколы rs

- •3.4.1 Интерфейсная шина FireWire (ieee1394) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Особенности ieee - 1394

- •Архитектура ieee-1394

- •.5 Протокол ppp Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.6 Протокол g.703 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.7 Дерево Штайнера Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4 Сети передачи данных. Методы доступа Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Топология

- •Метод доступа к сети

- •Принципы построения сетевых программных интерфейсов

- •Очереди fifo

- •Приоритетное обслуживание очередей (pq)

- •Обычное обслуживание очередей (сq)

- •Справедливые очереди (wfq)

- •Справедливые очереди базирующиеся на классах (cbwfq)

- •Очереди с малой задержкой (llq)

- •Методы работы в условиях перегрузки

- •Алгоритм leaky bucket ("дырявое ведро")

- •Алгоритм Token Bucket ("маркерное ведро")

- •4.1 Локальные сети (обзор) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.1 Архитектура сетей Ethernet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Гигабитный Ethernet (ge)

- •40 Гигабит/сек технологии

- •4.1.1.3 Интернет в Ethernet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.4 Повторители, мосты, мультиплексоры, переключатели и маршрутизаторы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.5 Алгоритмы и применения сетей p2p Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Определения:

- •Р2р файлообменные сети

- •P2p телевидение

- •Проблемы безопасности

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.3 Ieee 802.4 (Маркерная шина) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.4 Сети управления и сбора данных в реальном масштабе времени (can) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.5 Локальные сети ArcNet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.6 Сети fddi Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.7 Параллельный сетевой интерфейс hippi Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.8 Сети ieee 802.11 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Безопасность в режиме pre-shared key

- •4.1.8.1 Мобильные телекоммуникации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.8.2 Стандарт широкополосной беспроводной связи ieee 802.16 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Краткие характеристики стандарта 802.16

- •2. Сообщения управления мас

- •3. Сообщение дескриптора нисходящего канала (dcd)

- •Идентификатор нисходящего канала

- •4. Сообщение привязки нисходящего канала (dl-map)

- •6. Сообщение привязки восходящего канала(ul-map)

- •7. Сообщение запроса диапазона (rng-req)

- •Идентификатор нисходящего канала

- •Ожидание до завершения

- •8. Сообщение отклика на запрос диапазона (rng-rsp)

- •9. Сообщение запроса регистрации (reg-req)

- •10. Сообщение отклика регистрации reg-rsp

- •Возможности ss

- •11. Сообщения управления ключами конфиденциальности (pkm-req/pkm-rsp)

- •Атрибуты

- •12. Сообщение добавления ассоциации безопасности (sa Add)

- •13. Сообщение запроса авторизации (Auth Request)

- •14. Сообщение отклика авторизации (Auth Reply)

- •15. Сообщение отклонения авторизации (Auth Reject)

- •16. Сообщение запроса ключа

- •17. Сообщение отклика на запрос ключа

- •18. Сообщение отклонение ключа

- •19. Сообщение недействительности авторизации

- •20. Сообщение tek Invalid

- •21. Информационное сообщение аутентификации (Authent Info)

- •22. Сообщение запроса динамического добавления сервиса dsa-req)

- •Id транзакции

- •Id транзакции

- •Последовательность hmac

- •26. Dsa, инициированное ss

- •27. Dsa, инициированное bs

- •28. Сообщение подтверждения для динамического добавления сервиса (dsa-ack)

- •Id транзакции

- •29. Сообщение запроса dsc-req

- •30. Сообщение отклика динамического изменения сервиса (dsc-rsp)

- •Параметры сервисного потока

- •31. Сообщение подтверждения для динамического изменения сервиса (dsc-ack)

- •32. Сообщение запроса динамического аннулирования сервиса (dsd-req)

- •Id сервисного потока

- •33. Сообщение отклика на запрос динамического аннулирования сервиса (dsd-rsp)

- •Id сервисного потока

- •34. Сообщение запроса включения/удаления из списка мультикастного запроса (mca-req)

- •35. Сообщение отклика на запрос включения/удаления из списка мультикастного запроса (mca-rsp)

- •36. Сообщение запроса изменения профайла нисходящего канала (dbpc-req)

- •37. Сообщение отклика на изменение профайла нисходящего канала (dbpc-rsp)

- •38. Сообщение команды сброса (res-cmd)

- •39. Сообщение запроса базовых возможностей ss (sbc-req)

- •40. Сообщение отклика на запрос базовых возможностей (sbc-rsp)

- •41. Сообщение сверки часов (clk-cmp)

- •Порядковый номер

- •Результат сверки часов

- •42. Сообщение команды De/Re (dreg-cmd)

- •43. Сообщение о получении dSx (dsx-rvd)

- •44. Сообщение завершения копирования посредством tftp конфигурационного файла (tftp-cplt)

- •45. Сообщение отклика на уведомление о завершении копирования конфигурационного файла (tftp-rsp)

- •Специфические расширения поставщика

- •46. Сообщение запроса ключа

- •47. Сообщение отмены arq

- •48. Сообщение сброса arq

- •49. Формат сообщения (req-req) запроса результата измерения для канала

- •50. Формат сообщения (rep-req) о результате измерения для канала

- •51. Формат сообщения конфигурирования сеточной (mesh) сети (msh-ncfg)

- •Xmt Holdoff Exponent (показатель)

- •Id узла bs

- •52. Сообщение входа в сеточную сеть (msh-nent)

- •Id узла инициатора

- •53. Сообщение распределенной сеточной диспетчеризации (msh-dsch)

- •Флаг координации

- •Флаг запрос/отклик

- •Следующий Xmt Mх соседа

- •Показатель Xmt Holdoff соседа

- •Id узла соседа

- •Информационный элемент диспетчеризации msh-dsch

- •55. Информационный элемент запроса msh-dsch

- •Id канала

- •56. Информационный элемент возможностей msh-dsch

- •57. Информационный элемент предоставления msh-dsch

- •58. Сообщение централизованной диспетчеризации сетки (msh-csch)

- •Порядковый номер конфигурации

- •59. Сообщение конфигурации централизованной маршрутизации сетки (msh-cscf)

- •60. Запрос/отклик обратной связи канала aas (aas-fbck-req/rsp)

- •Литература

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Литература

- •4.1.9 Сети dqdb (двойная шина с распределенной очередью) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.10 Сети с многокаскадными соединениями Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.11 Сети 100Base-vg Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.12 Канальный протокол Fibre Channel Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.14 Адаптивные, кольцевые, высокоскоростные сети ieee 802.17 Семенов ю.А. (гнц итэф) Обзор

- •4.2 Наложенные сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1 Протоколы Novell (ipx/spx) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.3 Протокол ядра NetWare (ncp) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.4 Протокол межсетевой передачи больших пакетов (lip) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.5 Служба каталогов NetWare (nds) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Протокол wins

- •4.3 Региональные сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.1 Эталонная сетевая модель iso Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.2 Протоколы сетей X.25 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.3 Интегрированные сети isdn Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.4 Протокол Frame Relay Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.5 Протоколы сетей atm Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.6 Синхронные каналы sdh/sonet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.7 Модемы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.4 Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.4 Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

4.1.6 Сети fddi Семенов ю.А. (гнц итэф)

Одной из наиболее популярных сетей, использующих оптическое волокно, (не считая fast ethernet) является FDDI. FDDI (fiber distributed data interface, ISO 9314-1, rfc-1512, -1390, -1329, -1285 - смотри также http://iquest.com/~nmaller/fddi.htm) стандарт американского института стандартов (ansi), принятый без изменения ISO. Протокол рассчитан на физическую скорость передачи информации 100 Мбит/с и предназначен для сетей с суммарной длиной до 100км (40 км для мультимодовых волокон) при расстоянии между узлами 2 км или более. Частота ошибок в сети не превышает 10-9. В FDDI используется схема двойного кольцевого счетчика (рис. 4.1.6.1; буквами a,b,c,d и e обозначены станции-концентраторы). Кольцевая схема единственно возможное решение для оптического волокна (не считая схемы точка-точка). Для доступа к сети используется специальный маркер (развитие протокола IEEE 802.5 - Token Ring). Сети FDDI не имеют себе равных при построении опорных магистралей (backbone) локальных сетей, позволяя реализовать принципиально новые возможности – удаленную обработку изображений и интерактивную графику. Обычно устройства (DAS - dual attached station) подключаются к обоим кольцам одновременно. Пакеты по этим кольцам движутся в противоположных направлениях. В норме только одно кольцо активно (первичное), но при возникновении сбоя (отказ в одном из узлов) активизируется и второе кольцо, что заметно повышает надежность системы, позволяя обойти неисправный участок (схема соединений внутри станций-концентраторов на рис. 4.1.6.1 является сильно упрощенной). Предусмотрена возможность подключения станций и только к одному кольцу (SAS - single attached station), что заметно дешевле. К одному кольцу можно подключить до 500 das и 1000 sas. Сервер и клиент имеют разные типы интерфейсов.

Рис. 4.1.6.1. Схема связей в двойном кольце FDDI

Топология связей в FDDI устроена таким образом, что отказ в любом из узлов из-за выхода из строя оборудования или отключения питания не приведет к разрыву кольца, поток кадров автоматически пойдет в обход поврежденного участка.

FDDI позволяет работать с кадрами размером 4500 октетов, за вычетом места, занимаемого преамбулой, остается 4470 октетов для передачи данных. RFC-1188 резервирует 256 октетов для заголовков, оставляя для данных 4096 октетов. Маршрутизатор, поддерживающий протокол FDDI должен быть способен принимать такие длинные пакеты. Посылаться же должны дейтограммы не длиннее 576 октетов, если не ясно, сможет ли адресат принимать длинные кадры.

Услуги информационного канала (data link service) реализуются через протокол IEEE 802.2 logical link control (LLC). В результате мы имеем следующий стек протоколов (рис. 4.1.6.2):

IP/ARP |

802.2 llc |

FDDI MAC |

FDDI PHY |

FDDI PMD |

Рис. 4.1.6.2. Схема протокольных подуровней для FDDI

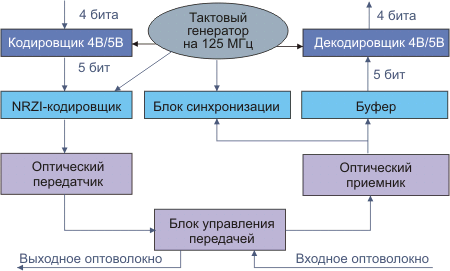

Уровень MAC (media access control) определяет доступ к сетевой среде, включая формат кадров, адресацию, алгоритм вычисления crc и механизм исправления ошибок. Уровень PHY (physical layer protocol) задает процедуру кодирования/декодирования, синхронизацию, формирование кадров и пр. В качестве базовой используется кодировка 4b/5b (преобразование 4-битного кода в 5-битный), а в канале - NRZI. Уровень PMD (physical layer medium) определяет характеристики транспортной среды, включая оптические каналы, уровни питания, регламентирует частоту ошибок, задает требования к оптическим компонентам и разъемам. Блок схема интерфейса между уровнями MAC и PHY показана на рис. 4.1.6.3.

Рис. 4.1.6.3. Схема физического интерфейса FDDI

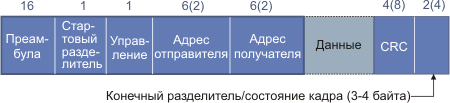

IP-дейтограммы, ARP-запросы и отклики, пересылаемые по сети FDDI, должны инкапсулироваться в пакеты 802.2 LLC и SNAP (subnetwork access protocol; см. рис. 4.1.6.4 и 4.1.6.5), а на физическом уровне в FDDI MAC. Протокол snap должен использоваться с организационными кодами, указывающими, что SNAP-заголовок содержит код Ethertype. 24-битовый организационный код (organization code) в snap должен быть равен нулю, а остальные 16 бит должны соответствовать Ethertype (см. assigned numbers, RFC-1700; IP=2048, ARP=2054).

Все кадры должны пересылаться в соответствии со стандартом 802.2 LLC тип 1 (формат ненумерованной информации, с полями DSAP (destination service access point) и SSAP (source service access point) заголовка 802.2, равными предписанным значениям SAP (service access point) для SNAP.

Рис. 4.1.6.4. Структура некоторых полей заголовков пакетов

Полная длина LLC- и SNAP-заголовков составляет 8 октетов.

Десятичное значение k1 равно 170 . k2 равно 0. Управляющий код равен 3 (ненумерованная информация).

Для преобразования 16- или 48-разрядного FDDI-адреса в 32-разрядный IP-адрес используется протокол ARP. Операционный код равен 1 для запроса и 2 для отклика. Спецификация FDDI MAC определяет максимальный размер кадра равным 4500 октетам, включая 16-октетную преамбулу. Преамбула состоит из кодов 11111, стартовый разделитель имеет вид 1100010001, а оконечный разделитель - 0110101101 (во всех случаях применена 5-битовая нотация). Контрольная сумма CRC вычисляется для полей, начиная с поля управление по данные включительно.

Рис. 4.1.6.5. Формат пакета протокола FDDI

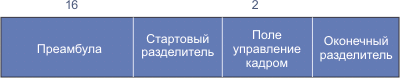

Вычитая 8 байт LLC/SNAP заголовка, получаем значения максимального размера пакета (MTU) 4470 (4478) октетов. Для совместимости размер пакетов для IP-дейтограмм и ARP-пакетов согласуется с требованиями конкретной сети. FDDI реализует маркерный доступ, формат пакета-маркера имеет вид, показанный на рис. 4.1.6.6. В зависимости от размера кольца в нем могут циркулировать несколько маркеров.

Рис. 4.1.6.6. Формат кадра-маркера

802.2 класс I LLC требует поддержки команд ненумерованная информация (UI), команд и откликов exchange identification (XID), а также test. Станции не обязаны уметь передавать команды XID и test, но должны быть способны посылать отклики.

Командные кадры идентифицируются по нулевому младшему биту SSAP-адреса. Кадры-отклики имеют младший бит SSAP-адреса равный 1. UI-команды содержат в управляющем поле LLC код 3.

Команды/отклики XID имеют код поля LLC, равный 175 (значение десятичное) при значении бита poll/final=0 или 191 при poll/final=1. Код управления LLC для команд/откликов test равен 227, если poll/final=0, и 243 при poll/final=1.

Отклики и команды UI при poll=1 игнорируются. Команды UI, имеющие отличные от snap sap в DSAP- или SSAP-полях, не считаются пакетами IP или ARP.

При получении команд XID или test должен быть послан соответствующий отклик. Отклик посылается, когда DSAP равен SNAP SAP (170), null SAP (0), или при global SAP (255). При других DSAP отклики не посылаются.

При посылке отклика на команды XID или test, значение бита final отклика должно быть равно значению бита poll команды. Кадр отклика XID должен включать в себя информационное поле 802.2 XID 129.1.0, указывающее на класс услуг 1 (не требующих установления связи).

Кадры отклика test должны соответствовать информационному полю кадра команды test.

Для начала передачи станция должна получить в свое распоряжение маркер. Если станция находится в пассивном состоянии, она передает маркер следующей станции. Но из-за большой протяженности колец FDDI время задержки здесь заметно больше, чем в случае Token Ring. В кольце FDDI может находиться несколько кадров одновременно. Станция сама удаляет кадры из кольца, посланные ей самой. Все станции должны иметь таймер вращения маркера (TRT – token rotation time), который измеряет время с момента, когда станция последний раз принимала этот пакет. Имеется переменная TTRT (target token rotation time). Значение TRT сравнивается с TTRT и только приоритетные кадры могут быть переданы при TRT> TTRT. Обычная передача данных контролируется таймером THT (token hold timer). Когда станция получает маркер, она заносит TRT в таймер THT, который начинает обратный отсчет. Станция может посылать кадры до тех пор, пока THT остается больше TTRT. В действительности THT определяет максимальное число октетов (символов), которое может быть послано станцией в рамках одного кадра (THT задает предельное время, в течение которого станция может передавать данные).

IEEE специфицирует числа как последовательности бит, где младший бит передается первым. В протоколах Интернет порядок бит другой, что может вызывать ошибки. Ниже приведена краткая таблица (4.1.6.1) соответствия для некоторых из чисел.

Таблица 4.1.6.1

Число |

IEEE двоичное |

Интернет двоичное |

Интернет десятичное |

UI |

11000000 |

00000011 |

3 |

SAP для SNAP |

01010101 |

10101010 |

170 |

global SAP |

11111111 |

11111111 |

255 |

null SAP |

00000000 |

00000000 |

0 |

XID |

11110101 |

10101111 |

175 |

XID poll/final |

11111101 |

10111111 |

191 |

XID info |

|

|

129.1.0 |

test |

11000111 |

11100011 |

227 |

test poll/final |

11001111 |

11110011 |

243 |

Оптоволокно особенно привлекательно для сетей, где ЭВМ размещены в далеко отстоящих друг от друга зданиях и при высоком уровне электромагнитных наводок. Оптоволокно является незаменимой средой для широкополосных каналов связей (вспомним теорему Шеннона). Привлекательна такая среда и с точки зрения надежности (бульдозеры, рвущие кабель, не в счет) и безопасности (отсутствие внешних излучений). Расстояние между станциями при использовании такого кабеля может достигать 8-9 км (а не 2 км, как в случае многомодового кабеля с полосой 500МГц/км). Зарубежные одномодовые кабели группы 1 допускают максимальное расстояние между узлами в 10 км, а группы 2 - 40 км при полосе пропускания 1 Гбит/с. Подключение к сети fddi производится обычно через фотооптические трансиверы (ФОТ), которые преобразуют оптический сигнал в электрический. Источником света является светоизлучающий диод с длиной волны 1350 или 1500 нм. Толщина передающего оптоволокна равна 50/125 или 62.5/125 микрон (числитель - диаметр несущего свет волокна; знаменатель - внешний диаметр клэдинга; числа относятся к мультимодовому волокну). При выборе того или иного кабеля следует иметь в виду, что ослабление более 11дБ не допустимо, при большем ослаблении число ошибок в процессе передачи становится слишком большим. Именно это ограничение ставит верхний предел на длину при использовании многомодового волокна (при длине 2 км ослабление достигает 10,5 дБ). Выбирая оптические разъемы, нужно помнить, что хороший разъем не должен вносить ослабление более 2 дБ. Там где это возможно, предпочтительнее сварка волокон, которая при качественном исполнении вносит ослабление сигнала не более 0,3 дБ. На случай выхода из строя оборудования или отключения питания удобно использовать обводящие оптические переключатели (но они вносят ослабление около 2.5-4 дБ). При их использовании предельное расстояние между узлами должно быть сокращено более чем вдвое. Если видно, что потери достигают критического уровня, следует выбирать кабель с волокном 62.5/125 микрон. При прокладке оптического кабеля нельзя допускать слишком малых радиусов перегибов (возможен обрыв волокна, увеличиваются потери света). Кабели, относящиеся к разным кольцам fddi, следует разнести, в этом случае один бульдозер не сможет оборвать сразу оба кабеля.

FDDI-кадры используют заголовки, определяемые стандартом IEEE 802.2 (LLC - logical link control), который не имеет поля тип, присутствующий в Ethernet-заголовке. FDDI и ethernet имеют разный порядок передачи битов, поэтому мосты и маршрутизаторы между FDDI и Ethernet должны уметь выполнять соответствующие преобразования. В силу особенностей маршрутизаторов не все протоколы могут быть реализованы на стыке FDDI и Ethernet (например, DEC LAT работать не будет). Для решения проблемы созданы гибридные приборы (brouter), которые для одних протоколов работают как маршрутизаторы, являясь мостами для других. Эти приборы для одних пакетов прозрачны, другие же пересылаются с использованием инкапсуляции. Учитывая то, что FDDI может пересылать до 400000 пакетов в секунду, схемы распознавания адресов моста должна иметь соответствующее быстродействие.

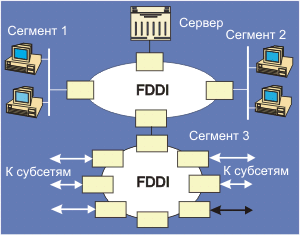

Нетрадиционным для других сетей является концентратор, используемый в FDDI. Он позволяет подключить несколько приборов SAS-типа к стандартному FDDI-кольцу, создавая структуры типа дерева. Но такие структуры несут в себе определенные ограничения на длины сетевых элементов, так при использовании повторителя удаление не должно превышать 1,5 км, а в случае моста 2,5 км (одномодовый вариант). Несмотря на эти ограничения и то, что базовой топологией сетей FDDI является кольцо, звездообразные варианты также имеют право на жизнь, допустимы и комбинации этих топологий. В пределах одного здания подключение целесообразно делать через концентратор, отдельные же здания объединяются по схеме кольцо. К кольцу FDDI могут также легко подключаться и субсети Token Ring (через мост или маршрутизатор).

Концентраторы бывают двух типов: DAS и SAS. Такие приборы повышают надежность сети, так как не вынуждают сеть при отключении отдельного прибора переходить в аварийный режим обхода. Применение концентраторов снижает и стоимость подключения к FDDI. Концентраторы могут помочь при создании небольших групповых субсетей, предназначенных для решения специфических задач (например, CAD, CAM или обработка изображений).

Новым устройством, используемым в FDDI-узлах, являются межузловые процессоры (internetwork nodal processor - INP), которые являются развитием идей front end processor (FEP). INP, благодаря модульности, может помочь пользователю адаптироваться к изменениям, постоянно происходящим в сетях, где он работает. INP может выполнять функции многопротокольного моста или маршрутизатора. Управление FDDI-оборудованием производится с помощью протокола SNMP и базы данных MIB. Предусмотрены некоторые дополнительные диагностические средства, которые выявляют не только аппаратные сбои, но и некоторые программные ошибки. Применение мостов для объединения FDDI-сетей позволяет обеспечить высокую степень сетевой безопасности и решить многие топологические проблемы, снять ограничения с предельного числа DAS-подключений (<500). Выбор между мостом и маршрутизатором определяется тем, что важнее, стоимость, гибкость системы илу высокая пропускная способность.

На рис. 4.1.6.7 показан пример использования сети FDDI для доступа нескольких субсетей к общему серверу без взаимного влияния потоков данных. Сегменты 1 и 2 представляют собой субсети Ethernet (10 Мбит/с). Учитывая то, что FDDI имеет пропускную способность 100 Мбит/с, даже при подключении 10 субсетей взаимовлияние их будет практически отсутствовать. Два кольца FDDI, показанные на рис. 4.1.6.7, могут быть объединены друг с другом через мост или маршрутизатор. Сетям FDDI благодаря маркерному доступу не знакомы столкновения в том виде, в каком они существуют в Ethernet и это дает им определенное преимущество перед сетями равного быстродействия, например перед быстрым Ethernet (также 100 МГц). Существует версия FDDI приспособленная для передачи мультимедийной информации. Возможна реализация FDDI на скрученных парах проводов.

Рис. 4.1.6.7. Схема использования кольца FDDI для расширения пропускной способности локальной сети

При обрывах оптоволокна возможно частичное (при двух обрывах) или полное (при одном обрыве) восстановление связности сети.

Рис. 4.1.6.8. Варианты связей в случае обрывов волокон