- •Семенов ю.А. (гнц итэф) Общие принципы построения сетей Оглавление

- •Распределения визитов сайта book.Itep.Ru по регионам за месяц (данные Rambler)

- •1 Введение (общие принципы построения сетей) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2 Преобразование, кодировка и передача информации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.1 Передача сигналов по линиям связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.2 Представление электрических сигналов в цифровой форме Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.3 Цифровые каналы t1 и е1 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4 Методы преобразования и передачи звуковых сигналов Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.1 Дельта-модуляция Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.2 Кодировщики голоса (Vocoder) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.4.3 Передача голоса по каналам Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.5 Методы преобразования и передачи изображения Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Стандарт mpeg-1 и -2

- •Часть 1 mpeg-2 относится к объединению одного или более элементарных аудио или видео потоков, а также прочих данных в один или несколько потоков, удобных для записи или передачи.

- •Интерактивное телевидение

- •2.5.1 Стандарт mpeg-4 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Особенности стандарта mpeg-4

- •1.1. Кодированное представление медийных объектов

- •1.2. Состав медийных объектов

- •1.3. Описание и синхронизация потоков данных для медийных объектов

- •1.4. Доставка потоков данных

- •1.5. Взаимодействие с медийными объектами

- •1.6. Менеджмент и идентификация интеллектуальной собственности

- •2. Основные функции в mpeg-4 версия 1

- •2.2. Системы

- •2.3. Аудио-система

- •2.4. Видео-система

- •2.4.1. Поддерживаемые форматы

- •2.4.2. Эффективность сжатия

- •2.4.3. Функции, зависящие от содержимого (Content-Based)

- •2.4.4. Масштабируемость текстур изображений и видео

- •2.4.5. Кодирование формы и Alpha-представление

- •2.4.6. Надежность в средах, подверженных ошибкам

- •2.4.7. Анимация лица

- •3.2.2. Анимация тела

- •3.2.3. Кодирование 3-d полигональных сеток

- •3.3. Звук

- •4. Расширения mpeg-4 за пределы версии 2

- •4.1. Визуальная область системы

- •4.2. Системы

- •4.2.2. Текстуальный формат

- •4.2.3. Улучшенная модель синхронизации

- •5. Профайлы в mpeg-4

- •5.1. Визуальные профайлы

- •5.2. Аудио профайлы

- •5.3. Профайлы графики

- •5.4. Графические профайлы сцены

- •5.5. Профайлы mpeg-j

- •5.6. Профайл дескриптора объекта

- •6. Верификационное тестирование: проверка работы mpeg

- •6.1. Видео

- •6.1.1. Тесты эффективности кодирования 6.1.1.1. Низкие и средние скорости передачи бит (версия 1)

- •6.1.1.2. Кодирование, базирующееся на содержимом (версия 1)

- •6.1.1.3. Профайл продвинутой эффективности кодирования ace (Advanced Coding Efficiency) (версия 2)

- •6.1.2. Тесты устойчивости к ошибкам 6.1.2.1. Простой профайл (версия 1)

- •6.1.2.2. Простой продвинутый профайл реального времени arts (Advanced Real-Time Simple) (версия 2)

- •6.1.3. Тестирование стабильности временного разрешения 6.1.3.1. Простой продвинутый профайл реального времени arts (Advanced Real-Time Simple) (версия 2)

- •6.1.4. Проверки масштабируемости 6.1.4.1. Простой масштабируемый профайл (версия 1)

- •6.1.4.2. Центральный профайл (core profile версия 1)

- •6.2. Звук

- •7. Промышленный форум mpeg-4

- •8. Детальное техническое описание mpeg-4 dmif и систем

- •8.1.1. Вычислительная модель dmif

- •8.2. Демультиплексирование, синхронизация и описание потоков данных

- •8.2.1. Демультиплексирование

- •8.2.2. Синхронизация и описание элементарных потоков

- •8.2.3. Управление буфером

- •8.2.4. Идентификация времени

- •8.3. Улучшенная модель синхронизации (FlexTime)

- •8.3.1. Гибкая длительность

- •8.3.2. Относительное время начала и конца

- •8.3.3. Поддержка FlexTime в mpeg-4

- •8.3.3.1. Узел TemporalTransform

- •8.3.3.2. Узел TemporalGroup

- •8.3.3.3. Дескриптор сегмента (SegmentDescriptor)

- •8.3.4. Модель исполнения

- •8.4. Описание синтаксиса

- •8.5. Двоичный формат описания сцены bifs (Binary Format for Scene description)

- •8.5.1. Продвинутый формат bifs

- •8.6. Взаимодействие с пользователем

- •8.7. Ipr идентификация и защита

- •8.8. Информация содержимого объекта

- •8.9. Формат файлов mpeg-4

- •9. Детальное техническое описание визуальной секции mpeg-4

- •9.1. Приложения видео-стандарта mpeg-4

- •9.2. Натуральные текстуры, изображения и видео

- •9.3. Синтетические объекты

- •9.4. Масштабируемое кодирование видео-объектов

- •9.5. Устойчивость в среде, предрасположенной к ошибкам

- •9.6. Улучшенная стабильность временного разрешения с низкой задержкой буферизации

- •9.7. Кодирование текстур и статические изображения

- •9.8. Кодирование нескольких видов и большого числа вспомогательных компонентов

- •9.8.1. Анимация лица

- •9.8.2. Анимация тела

- •9.8.3. Анимируемые 2-d сетки

- •9.8.5. Масштабируемость, зависящая от изображения

- •9.9. Структура средств для представления натурального видео

- •9.10. Поддержка обычной функциональности и зависящей от содержимого

- •9.11. Видео изображение mpeg-4 и схема кодирования

- •9.11.1. Эффективность кодирования в V.2

- •9.12. Кодирование текстур в статических изображениях

- •9.13. Масштабируемое кодирование видео-объектов

- •9.14. Устойчивость в среде, предрасположенной к ошибкам

- •9.14.1. Ресинхронизация

- •9.14.2. Восстановление данных

- •9.14.3. Сокрытие ошибок

- •10. Подробное техническое описание mpeg-4 аудио

- •10.1. Натуральный звук

- •10.2. Улучшения mpeg-4 аудио V.2

- •10.2.1. Устойчивость к ошибкам

- •10.2.2. Аудио-кодирование с малыми задержками

- •10.2.3. Масштабируемость гранулярности

- •10.2.4. Параметрическое кодирование звука

- •10.2.5. Сжатие тишины celp

- •10.2.6. Устойчивое к ошибкам hvxc

- •10.2.7. Пространственные характеристики среды

- •10.2.8. Обратный канал

- •10.2.9. Транспортный поток звука

- •10.3. Синтетический звук

- •10.3.1. Синтез с множественным управлением (Score Driven Synthesis).

- •11. Приложение. Словарь и сокращения

- •2.5.2 Стандарт mpeg-7 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Введение

- •1.1. Контекст mpeg-7

- •1.2. Цель mpeg-7

- •1.3. Область действия стандарта

- •1.4. Область применения mpeg-7

- •1.5. План и метод работы

- •1.6. Части mpeg-7

- •1.7. Структура документа

- •2. Главные функции mpeg-7 2.1. Системы mpeg-7

- •2.2. Язык описания определений mpeg-7

- •2.3. Аудио mpeg-7

- •2.4. Визуальный mpeg-7

- •2.5. Основные объекты и схемы описания мультимедиа mpeg-7

- •2.6. Эталонные программы mpeg-7: модель экспериментов (eXperimentation Model)

- •3. Детальное техническое описание стандарта mpeg-7 3.1. Системы mpeg-7

- •3.1.1. Архитектура терминала

- •3.1.2. Нормативные интерфейсы 3.1.2.1. Описание нормативных интерфейсов

- •3.1.2.2. Верификация стандарта

- •3.2. Язык описания определений mpeg-7 (ddl)

- •3.2.1. Разработка контекста

- •3.2.2. Обзор схемы xml

- •3.2.3. Схема xml: Структуры

- •3.2.4. Схема xml: Типы данных

- •3.2.5. Расширения схемы xml mpeg-7

- •3.3. Аудио mpeg-7

- •3.3.1. Описание системы аудио mpeg-7

- •3.3.2. Средства описания аудио верхнего уровня (d и ds)

- •3.3.2.1. Средства описания тембра музыкальных инструментов

- •3.3.2.2. Средства распознавания звука

- •3.3.2.3. Средства описания содержимого сказанного

- •3.3.2.4. Средства описания мелодии

- •3.4.1.3. Временные ряды

- •3.4.1.4. Пространственные координаты 2d

- •3.4.1.5. Временная интерполяция

- •3.4.2. Описатели цвета

- •3.4.2.1. Цветовое пространство

- •3.4.2.2. Оцифровка цвета

- •3.4.2.3. Доминантный цвет(а)

- •3.4.2.4. Масштабируемый цвет

- •3.4.2.5. Описатель структуры цвета

- •3.4.2.6. Выкладка цвета

- •3.4.2.7. Цвет GoF/GoP

- •3.4.3. Описатели текстуры

- •3.4.3.1. Описатели однородной текстуры

- •3.4.3.2. Просмотр текстуры

- •3.4.3.3. Краевая гистограмма

- •3.4.4. Описатели формы

- •3.4.4.1. Форма, базирующаяся на областях (Region-Based)

- •3.4.4.2. Форма, основанная на контуре

- •3.4.5. Дескрипторы перемещения

- •3.4.5.1. Движение камеры

- •3.4.5.2. Траектория движения

- •3.4.5.3. Параметрическое движение

- •3.4.5.4. Двигательная активность

- •3.4.6. Локализация 3.4.6.1. Локатор области

- •3.4.6.2. Пространственно-временной локатор

- •3.4.7. Прочие 3.4.7.1. Распознавание лица

- •3.5. Схемы описания мультимедиа mpeg-7

- •3.5.1. Средства организации mds

- •3.5.1.1. Базовые элементы

- •3.5.1.2. Управление содержимым

- •3.5.1.3. Описание содержимого

- •3.5.1.4. Навигация и доступ

- •3.5.1.5. Организация содержимого

- •3.5.1.6. Интеракция с пользователем

- •3.5.2. Управление содержимым

- •3.5.2.1. Средства описания среды

- •3.5.2.2. Создание и производство средств описания

- •3.5.2.3. Средства описания использования содержимого

- •3.5.3. Описание содержимого 3.5.3.1. Описание структурных аспектов содержимого

- •3.5.3.2. Описание концептуальных аспектов содержимого

- •3.5.4. Навигация и доступ

- •3.5.4.1. Резюме

- •3.5.4.2. Разделы и декомпозиции

- •3.5.4.3. Вариации содержимого

- •3.5.5. Организация содержимого

- •3.5.5.1. Собрания (Collections)

- •3.5.5.2. Модели

- •3.5.6. Взаимодействие с пользователями

- •3.6. Эталонные программы: экспериментальная модель

- •3.6.1. Цели

- •3.6.2. Извлечение и приложения клиента

- •3.6.3. Модульность xm-программ

- •3.6.4. Модули приложения 3.6.4.1. Медийные декодеры

- •3.6.4.2. Мультимедийные данные

- •3.6.4.3. Средства выборки

- •3.6.4.4. Класс дескрипторов

- •3.6.4.5. Схема кодирования

- •3.6.4.6. Средство поиска

- •3.6.5. Типы приложений в xm-программах 3.6.5.1. Извлечение из среды

- •3.6.5.2. Приложение поиска и извлечения

- •3.6.5.3. Приложение транскодирования среды

- •3.6.5.4. Приложение описания фильтрации

- •3.6.6. Модель ключевого приложения mpeg-7 3.6.6.1. Определение ключевых приложений

- •3.6.6.2. Модель интерфейса

- •3.6.7. Ключевые приложения против приложений реального мира

- •Приложение а. Словарь и сокращения

- •2.5.3 Архитектура мультимедиа mpeg-21 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Обзор цифровых объектов

- •Декларация цифрового объекта

- •Контейнер

- •Компонент

- •Идентификация цифрового объекта

- •Идентификация цифровых объектов

- •Идентификация различных схем описания

- •Идентификация различных типов цифровых объектов

- •Защита и управление правами интеллектуальной собственности (ipmp)

- •Язык описания прав

- •Модель данных mpeg rel

- •Принципал

- •Условие

- •Соотношение с терминологией mpeg

- •Адаптация цифрового объекта

- •Формат файлов

- •Устойчивая ассоциация идентификации и описания с цифровыми объектами

- •2.6 Методы сжатия информации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.1 Алгоритм Зива-Лемпеля Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.2 Локально адаптивный алгоритм сжатия Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.3 Сжатие данных с использованием преобразования Барроуза-Вилера Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.4 Метод Шеннона-Фано Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.6.5 Статический алгоритм Хафмана Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.7 Обнаружение ошибок Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.8 Коррекция ошибок Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Циклические коды

- •Линейные блочные коды

- •Метод коррекции ошибок fec (Forward Error Correction)

- •Введение в коды Рида-Соломона: принципы, архитектура и реализация

- •Свойства кодов Рида-Соломона

- •Ошибки в символах

- •Декодирование

- •Преимущество кодирования

- •Архитектура кодирования и декодирования кодов Рида-Соломона

- •Арифметика конечного поля Галуа

- •Образующий полином

- •Архитектура кодировщика

- •Архитектура декодера

- •Вычисление синдрома

- •Нахождение позиций символьных ошибок

- •Нахождение значений символьных ошибок

- •Реализация кодировщика и декодера Рида-Соломона Аппаратная реализация

- •Программная реализация

- •2.9 Видеоконференции по каналам Интернет и isdn Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.9.1 Используемые стандарты Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.10 Статистическая теория каналов связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •2.10.2. Канал связи с изменяющимися состояниями

- •2.10.3. Симметричный канал без памяти

- •3 Каналы передачи данных Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.1 Кабельные каналы связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.2 Оптоволоконные каналы и беспроводные оптические связи Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Беспроводные оптические каналы

- •3.3 Беспроводные (радио) каналы и сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.4 Протокол slip и rs-интерфейсы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.4.1. Протоколы rs

- •3.4.1 Интерфейсная шина FireWire (ieee1394) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Особенности ieee - 1394

- •Архитектура ieee-1394

- •.5 Протокол ppp Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.6 Протокол g.703 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •3.7 Дерево Штайнера Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4 Сети передачи данных. Методы доступа Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Топология

- •Метод доступа к сети

- •Принципы построения сетевых программных интерфейсов

- •Очереди fifo

- •Приоритетное обслуживание очередей (pq)

- •Обычное обслуживание очередей (сq)

- •Справедливые очереди (wfq)

- •Справедливые очереди базирующиеся на классах (cbwfq)

- •Очереди с малой задержкой (llq)

- •Методы работы в условиях перегрузки

- •Алгоритм leaky bucket ("дырявое ведро")

- •Алгоритм Token Bucket ("маркерное ведро")

- •4.1 Локальные сети (обзор) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.1 Архитектура сетей Ethernet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Гигабитный Ethernet (ge)

- •40 Гигабит/сек технологии

- •4.1.1.3 Интернет в Ethernet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.4 Повторители, мосты, мультиплексоры, переключатели и маршрутизаторы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.1.5 Алгоритмы и применения сетей p2p Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Определения:

- •Р2р файлообменные сети

- •P2p телевидение

- •Проблемы безопасности

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.3 Ieee 802.4 (Маркерная шина) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.4 Сети управления и сбора данных в реальном масштабе времени (can) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.5 Локальные сети ArcNet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.6 Сети fddi Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.7 Параллельный сетевой интерфейс hippi Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.8 Сети ieee 802.11 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Безопасность в режиме pre-shared key

- •4.1.8.1 Мобильные телекоммуникации Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.8.2 Стандарт широкополосной беспроводной связи ieee 802.16 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •1. Краткие характеристики стандарта 802.16

- •2. Сообщения управления мас

- •3. Сообщение дескриптора нисходящего канала (dcd)

- •Идентификатор нисходящего канала

- •4. Сообщение привязки нисходящего канала (dl-map)

- •6. Сообщение привязки восходящего канала(ul-map)

- •7. Сообщение запроса диапазона (rng-req)

- •Идентификатор нисходящего канала

- •Ожидание до завершения

- •8. Сообщение отклика на запрос диапазона (rng-rsp)

- •9. Сообщение запроса регистрации (reg-req)

- •10. Сообщение отклика регистрации reg-rsp

- •Возможности ss

- •11. Сообщения управления ключами конфиденциальности (pkm-req/pkm-rsp)

- •Атрибуты

- •12. Сообщение добавления ассоциации безопасности (sa Add)

- •13. Сообщение запроса авторизации (Auth Request)

- •14. Сообщение отклика авторизации (Auth Reply)

- •15. Сообщение отклонения авторизации (Auth Reject)

- •16. Сообщение запроса ключа

- •17. Сообщение отклика на запрос ключа

- •18. Сообщение отклонение ключа

- •19. Сообщение недействительности авторизации

- •20. Сообщение tek Invalid

- •21. Информационное сообщение аутентификации (Authent Info)

- •22. Сообщение запроса динамического добавления сервиса dsa-req)

- •Id транзакции

- •Id транзакции

- •Последовательность hmac

- •26. Dsa, инициированное ss

- •27. Dsa, инициированное bs

- •28. Сообщение подтверждения для динамического добавления сервиса (dsa-ack)

- •Id транзакции

- •29. Сообщение запроса dsc-req

- •30. Сообщение отклика динамического изменения сервиса (dsc-rsp)

- •Параметры сервисного потока

- •31. Сообщение подтверждения для динамического изменения сервиса (dsc-ack)

- •32. Сообщение запроса динамического аннулирования сервиса (dsd-req)

- •Id сервисного потока

- •33. Сообщение отклика на запрос динамического аннулирования сервиса (dsd-rsp)

- •Id сервисного потока

- •34. Сообщение запроса включения/удаления из списка мультикастного запроса (mca-req)

- •35. Сообщение отклика на запрос включения/удаления из списка мультикастного запроса (mca-rsp)

- •36. Сообщение запроса изменения профайла нисходящего канала (dbpc-req)

- •37. Сообщение отклика на изменение профайла нисходящего канала (dbpc-rsp)

- •38. Сообщение команды сброса (res-cmd)

- •39. Сообщение запроса базовых возможностей ss (sbc-req)

- •40. Сообщение отклика на запрос базовых возможностей (sbc-rsp)

- •41. Сообщение сверки часов (clk-cmp)

- •Порядковый номер

- •Результат сверки часов

- •42. Сообщение команды De/Re (dreg-cmd)

- •43. Сообщение о получении dSx (dsx-rvd)

- •44. Сообщение завершения копирования посредством tftp конфигурационного файла (tftp-cplt)

- •45. Сообщение отклика на уведомление о завершении копирования конфигурационного файла (tftp-rsp)

- •Специфические расширения поставщика

- •46. Сообщение запроса ключа

- •47. Сообщение отмены arq

- •48. Сообщение сброса arq

- •49. Формат сообщения (req-req) запроса результата измерения для канала

- •50. Формат сообщения (rep-req) о результате измерения для канала

- •51. Формат сообщения конфигурирования сеточной (mesh) сети (msh-ncfg)

- •Xmt Holdoff Exponent (показатель)

- •Id узла bs

- •52. Сообщение входа в сеточную сеть (msh-nent)

- •Id узла инициатора

- •53. Сообщение распределенной сеточной диспетчеризации (msh-dsch)

- •Флаг координации

- •Флаг запрос/отклик

- •Следующий Xmt Mх соседа

- •Показатель Xmt Holdoff соседа

- •Id узла соседа

- •Информационный элемент диспетчеризации msh-dsch

- •55. Информационный элемент запроса msh-dsch

- •Id канала

- •56. Информационный элемент возможностей msh-dsch

- •57. Информационный элемент предоставления msh-dsch

- •58. Сообщение централизованной диспетчеризации сетки (msh-csch)

- •Порядковый номер конфигурации

- •59. Сообщение конфигурации централизованной маршрутизации сетки (msh-cscf)

- •60. Запрос/отклик обратной связи канала aas (aas-fbck-req/rsp)

- •Литература

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Литература

- •4.1.9 Сети dqdb (двойная шина с распределенной очередью) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.10 Сети с многокаскадными соединениями Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.11 Сети 100Base-vg Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.12 Канальный протокол Fibre Channel Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.1.14 Адаптивные, кольцевые, высокоскоростные сети ieee 802.17 Семенов ю.А. (гнц итэф) Обзор

- •4.2 Наложенные сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1 Протоколы Novell (ipx/spx) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.3 Протокол ядра NetWare (ncp) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.4 Протокол межсетевой передачи больших пакетов (lip) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.2.1.5 Служба каталогов NetWare (nds) Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •Протокол wins

- •4.3 Региональные сети Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.1 Эталонная сетевая модель iso Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.2 Протоколы сетей X.25 Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.3 Интегрированные сети isdn Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.4 Протокол Frame Relay Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.5 Протоколы сетей atm Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.6 Синхронные каналы sdh/sonet Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.3.7 Модемы Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.4 Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

- •4.4 Интернет Семенов ю.А. (гнц итэф)

Семенов ю.А. (гнц итэф)

Fast Ethernet |

Гигабитный Ethernet (GE) |

10GE |

10GE-FC |

40GE |

Data Center Fabric |

100-мегагерцную сеть Ethernet дешевле создать на базе скрученных пар. Существует несколько версий 100-мегагерцного Ethernet (100base-T4, 100base-TX, 100base-FX, стандарт 100VG-anylan - IEEE 802.12). Формат кадра FE и GE предполагает обязательное использование ESD (EFD) - разграничителей конца кадра (потока). ESD (End Stream Delimeter) не увеличивает длины кадра, так как попадает в область IPG (96 бит-тактов, разделяющих кадры с длиной 1522 байта).

TX и RX передатчики и приемники входных/выходных оптоволоконных трансиверов, соответственно. FOMAU - (Fiber Optic Media Attachment Unit) оптоволоконный трансивер (см. рис. 4.1.1.1.9).

Сегменты T4 (100base-T4) используют четыре скрученные пары телефонного качества (экранированные и неэкранированные скрученные пары проводов категории 3, 4 или 5) длиной до 100м. Провода должны быть скручены по всей длине, скрутка может быть прервана не далее как в 12мм от разъема (это требование справедливо и для сегментов типа TX).

Сегменты TX (100base-TX, стандарт ANSI TP-PMD) состоят из двух скрученных пар проводов информационного качества (волновое сопротивление 100-150 Ом, экранированные и неэкранированные скрученные пары проводов категории 5, длина до 100м).

FX-сегменты (100base-FX) представляют собой оптоволоконные кабели, отвечающие требованиям стандарта ANSI. Мультимодовое волокно 62,5/125 (см. выше) работает в инфракрасном диапазоне 1350нм. Максимальная длина сегмента составляет 412 метров, ограничение определяется соображениями допустимых задержек. Предельное ослабление сигнала в волокне не должно превышать 11 дБ, стандартный кабель имеет 1-5 дБ/км. Оптические разъемы должны отвечать тем же требованиям, что и разъемы, используемые в FDDI-сетях (MIC- Media Interface Connector).

Для того чтобы выявить, к какой модификации относится тот или иной сегмент, разработан специальный протокол распознавания, позволяющий строить сети, которые содержат оборудование и кабельные сегменты, отвечающие разным требованиям.

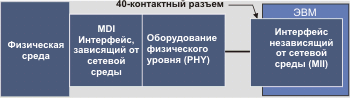

Универсальная схема подключения ЭВМ или любого другого оборудования (например, сетевого принтера) к 100-мегагерцному Ethernet показана на рис. 4.1.1.2.1.

Физическая среда служит для передачи сигналов Ethernet от одной ЭВМ к другой. Выше были перечислены три вида физических сред, используемых 100-мегагерцным Ethernet (T4, TX и FX). Здесь используется 8-контактный разъем (RJ-45) для скрученных пар или специальный оптоволоконный соединитель. Блок PHY выполняет ту же функцию, что и трансивер в 10-мегагерцном Ethernet. Он может представлять собой набор интегральных схем в сетевом порту или иметь вид небольшой коробочки на MII-кабеле. Интерфейс MII является опционным, он может поддерживать работу с 10- и 100-мегагерцным ethernet. Задачей MII является преобразование сигналов, поступающих от PHY, в форму, приемлемую для стандартного набора ИС Ethernet. Соединительный кабель не должен быть длиннее 0,5м. PHY и MII могут быть объединены на одной интерфейсной плате, вставляемой в ЭВМ.

Рис. 4.1.1.2.1 Блок-схема подключения оборудования к 100-мегагерцному Ethernet

В сетях 100-мегагерцного Ethernet используются повторители двух классов (I и II). Задержки сигналов в повторителях класса I больше (~140нс), зато они преобразуют входные сигналы в соответствии с регламентациями применяемыми при работе с цифровыми кодами. Такие повторители могут соединять каналы, отвечающие разным требованиям, например, 100base-TX и 100base-T4 или 100base-FX. Преобразование сигнала может занимать время, соответствующее передаче нескольких бит, поэтому в пределах одного логического сегмента может быть применен только один повторитель класса I, если кабельные сегменты имеют предельную длину. Повторители часто имеют встроенные возможности управления с использованием протокола SNMP.

Повторители класса II имеют небольшие задержки (~90нс или даже меньше), но никакого преобразования сигналов здесь не производится, и по этой причине они могут объединять только однотипные сегменты. Логический сегмент может содержать не более двух повторителя класса II, если кабели имеют предельную длину. Повторители класса II не могут объединять сегменты разных типов, например, 100base-TX и 100base-T4. Согласно требованиям комитета IEEE время задержки сигнала jam в повторителе Fast Ethernet (TX и FX) не должно превышать 460 нсек, а для 100base-T4 - 670 нсек. Для повторителей класса I эта задержка не должна быть больше 1400 нсек. Значения предельных длин сегментов для различных конфигураций сети приведены в таблице 4.1.1.2.1.

Таблица 4.1.1.2.1. Максимальные размеры логического кабельного сегмента

Тип повторителя |

Скрученные пары [м] |

Оптическое волокно [м] |

Один сегмент ЭВМ-ЭВМ |

100 |

412 |

Один повторитель класса I |

200 |

272 |

Один повторитель класса II |

200 |

320 |

Два повторителя класса II |

205 |

228 |

Типовые задержки для различных устройств Fast Ethernet представлены в табл. 4.1.1.2.2.

Таблица 4.1.1.2.2

Сетевое устройство |

Задержка [нсек] |

Повторитель класса I |

700 |

Повторитель класса II (порты T4 и TX/FX) |

460 |

Повторитель класса II (все порты T4) |

340 |

Сетевая карта T4 |

345 |

Сетевая карта ТХ или FX |

250 |

Вариант построения 100-мегагерцной сети ethernet показан на рис. 4.1.1.2.2.

Рис. 4.1.1.2.2. Возможная схема 100-мегагерцной сети Ethernet.

Из рисунка видно, что максимальная длина логического сегмента не может превышать А+Б+В = 205 метров (см. табл. 4.1.1.2.3.). Предельно допустимые длины кабелей А и В приведены в табл. 4.1.1.2.3.

Таблица 4.1.1.2.3. Максимально допустимые длины кабелей для сети, показанной на рис. 4.1.1.2.2 (Таблица взята из книги Лаема Куина и Ричарда Рассела Fast Ethernet, bhv, Киев, 1998.).

Тип кабеля А (категория) |

Тип кабеля В (категория) |

Класс повторителя |

Макс. длина кабеля А [м] |

Макс. длина кабеля В [м] |

Макс. диаметр сети [м] |

class=txt4>5,4,3 (TX, FX) |

5,4,3 (TX, FX) |

I или II |

100 |

100 |

200 |

5 (TX) |

Оптоволокно |

I |

100 |

160,8 |

260,8 |

3 или 4 (T4) |

Оптоволокно |

I |

100 |

131 |

231 |

Оптоволокно |

Оптоволокно |

I |

136 |

136 |

272 |

5 (TX) |

Оптоволокно |

II |

100 |

208,8 |

308,8 |

3 или 4 (T4) |

Оптоволокно |

II |

100 |

204 |

304 |

Оптоволокно |

Оптоволокно |

II |

160 |

160 |

320 |

При работе со скрученными парами (стандарт TX) используется 8-контактный разъем RJ-45 со следующим назначением контактов:

Номер контакта |

Назначение сигнала |

Номер контакта |

Назначение сигнала |

1 |

Передача + |

5 |

Не используется |

2 |

Передача - |

6 |

Прием - |

3 |

Прием + |

7 |

Не используется |

4 |

Не используется |

8 |

Не используется |

Если используются экранированные пары и 9-контактный разъем “d”-типа, то назначение контактов следующее:

Контакт 1 |

Прием + |

Контакт 5 |

Передача + |

Контакт 6 |

Прием - |

Контакт 9 |

Передача - |

Для стандарта 100base-T4 назначение контактов приведено в таблице 4.1.1.2.4.

Таблица 4.1.1.2.4. Разъем MDI (media dependant interface) кабеля 100base-t4

Номер контакта |

Назначение сигнала |

Цвет провода |

1 |

tx_d1 + (передача) |

Белый/оранжевый |

2 |

tx_d1 - |

Оранжевый/белый |

3 |

rx_d2 + (прием) |

Белый/зеленый |

4 |

bi_d3 + (двунаправленная) |

Голубой/белый> |

5 |

bi_d3 - |

Белый/голубой |

6 |

rx_d2 - |

Зеленый/белый |

7 |

bi_d4 + |

Белый/коричневый> |

8 |

bi_d4 - |

Коричневый/белый |

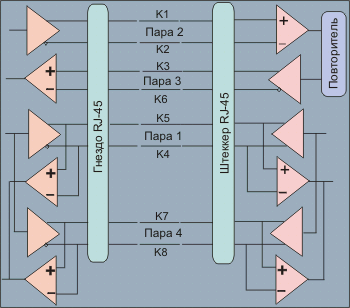

Как видно из таблицы, одна пара предназначена для передачи (TX), одна для приема (RX) и две для двунаправленной передачи (BI). Знак полярности сигналов обозначен соответственно + и -. Уровень логической единицы +3,5 В (CS1), нуля - 0 В (CS0), а -1 соответствует -3,5 В (CS-1). Стандарт 100base-T4 предполагает применение схемы кодирования 8B6T. Алгоритм 8B6T преобразует октет данных в 6-битовый тернарный символ, который называется кодовой группой 6Т. Эти кодовые группы передаются параллельно по трем скрученным парам сетевого кабеля, что позволяет осуществлять обмен лишь со скоростью 33,33Мбит/с. Скорость же передачи тернарных символов по каждой из пар проводов равна 6/8 от 33,33 Мбит/с, что эквивалентно 25 МГц. Шесть тернарных символов позволяют отобразить 36=729 различных кодов. Это позволяет отобрать для отображения 256 восьмибитовых кодов те тернарные символы, которые обеспечивают не менее 2 перепадов уровня сигнала. Схема подключения и передачи сигналов в сетях 100base-T4 показана на рис 4.1.1.2.3.

Пары 2 и 3 также как и в ТХ предназначены для приема и передачи данных. Пары 1 и 4 используются в двух направлениях, преобразуя канал между узлом и повторителем в полудуплексную. В процессе передачи узел использует пары 1, 2 и 4, а повторитель - пары 1, 3 и 4. Следует заметить, что схема Т4, в отличие от ТХ, может работать только в полудуплексном режиме.

Рис. 4.1.1.2.3. Схема подключения и передачи сигналов в сетях 100base-T4 (буквы К с цифрами обозначают номера контактов разъема)

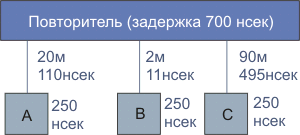

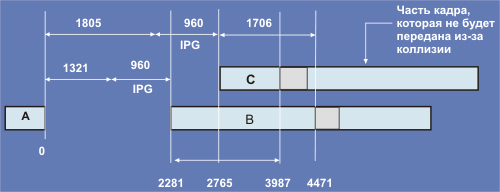

В сетях Fast Ethernet максимальное значение окна коллизий равно 5,12 мксек и называется временем канала (slot time). Это время в точности соответствует минимальной длине пакета в 64 байта. Для более короткого пакета коллизия может быть не зафиксирована. Окно коллизий представляет собой время от начала передачи первого бита кадра до потери возможности регистрации коллизии с любым узлом сегмента, это время равно удвоенной задержке распространения сигнала между узлами (RTT). Конфигурация сети Fast Ethernet, для которой значение окна коллизий превышает время канала, не верна. Время канала задает величину минимального размера кадра и максимальный диаметр сети. Для пояснения этих взаимозависимостей рассмотрим сеть, показанную на рис. 4.1.1.2.4.

Рис. 4.1.1.2.4

Задержка повторителя складывается из задержек физического уровня обоих портов и собственно задержки повторителя. Задержка на физическом уровне сетевого интерфейса считается равной 250 нсек. Рассмотрим задержки сигнала для всех пар узлов (a, b и c) изображенной на рисунке сети:

a b |

250+110+700+11+250 |

= 1321 нсек |

a c |

250+110+700+495+250 |

= 1805 нсек |

b c |

250+11+700+495+250 |

= 1706 нсек |

Когда А передает кадр, узлы В и С отслеживают наличие несущей. Это продолжается до тех пор, пока А не завершит эту процедуру. Как только узлы В и С фиксируют окончание передачи кадра узлом А, они запускают свои таймеры IPG. Запускает свой таймер ipg и узел А, причем его таймер стартует первым. На рис. 4.1.1.2.5 показана временная диаграмма развития событий в сетевом сегменте. Таймер В стартует следующим через 1321 нсек после А. Таймер узла С стартует спустя 1805 нсек после А.

Рис. 4.1.1.2.5 Временная диаграмма, поясняющая возникновение коллизий (все времена в наносекундах)

Узел В начинает передачу сразу после срабатывания его IPG-таймера, а через 484 наносекунды передачу начнет и узел С, так как канал с его точки зрения свободен. Но коллизии еще не происходит, так как их кадры еще не “столкнулись”. Для того чтобы первый бит от узла В достиг узла С, требуется 1706 наносекунд. Узел С зарегистрирует столкновение первым, это произойдет в момент 3987нсек. После этого С будет продолжать передачу еще в течение 320 нсек (сигнал jam). Сигнал jam гарантирует регистрацию коллизии повторителем. Только спустя 484 нсек коллизию обнаружит узел В, начнет передачу своего сигнала jam после чего прекратит передачу. При этом предполагается, что jam не является контрольной суммой передаваемого пакета.

Стандарт IEEE предусматривает возможность полнодуплексной связи при использовании скрученных пар или оптоволокна.

Реализуется это путем выделения для каждого из направлений передачи независимого канала. Такая схема осуществляет связь типа точка-точка и при определенных условиях позволяет удвоить пропускную способность сети. Здесь нет нужды в стандартном механизме доступа к сетевой среде, невозможны здесь и столкновения. Дуплексную схему могут поддерживать все три модификации 100-мегагерцного Ethernet (100base-TX, 100base-T4 и 100base-FX). Для оптоволоконной версии дуплексной связи предельная длина сегмента может достигать 2 км (для полудуплексного варианта предельная длина сегмента может достигать 412 м). Следует иметь в виду, что для локальных сетей целесообразнее применение мультимодового оптоволокна (дешевле и больше коэффициент захвата света, но больше удельное поглощение).