- •Текст лекции.

- •Способы классификации долгосрочных зарубежных (иностранных) инвестиций

- •Классификация форм межстрановой миграции капитала

- •Лекция № 2

- •3. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •Текст лекции.

- •Генезис и эволюция тнк. Существует немало экстравагантных теорий генезиса транснационализации. Начало этого процесса некоторые исследователи относят даже к Древнему миру.

- •Факторы внешней среды, влияющие на преобразования компаний

- •Внутренние факторы осуществления преобразований компаний

- •Лекция № 3

- •3. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •Текст лекции.

- •Классификация мер государственной инвестиционной политики

- •Лекция № 4

- •3. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •Текст лекции.

- •Лекция № 5

- •1. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •2. Н.Н. Ливенцев, г.М. Костюнина. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). Учебник. – м.: Экономистъ, 2004.

- •Текст лекции.

- •Лекция № 6

- •1. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •2. Н.Н. Ливенцев, г.М. Костюнина. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). Учебник. – м.: Экономистъ, 2004.

- •Текст лекции.

- •Оценка инвестиционного портфеля. Оценка инвестиционных решений, ранжирование инвестиционных объектов и моделирование инвестиционного портфеля могут осуществляться на основе различных методов.

- •Лекция № 7

- •1. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •2. Н.Н. Ливенцев, г.М. Костюнина. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). Учебник. – м.: Экономистъ, 2004.

- •Текст лекции.

- •Иностранные инвестиции в России в1995—2003 гг.

- •Распределение иностранных инвестиций по некоторым отраслям российской экономики

- •Сравнительная характеристика ооо и ао

- •Лекция № 8

- •1. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •2. Н.Н. Ливенцев, г.М. Костюнина. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). Учебник. – м.: Экономистъ, 2004.

- •Текст лекции.

- •Лекция № 9

- •1. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •2. Н.Н. Ливенцев, г.М. Костюнина. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). Учебник. – м.: Экономистъ, 2004.

- •Текст лекции.

- •Стимулы, применяемые в экспортно-производственных зонах стран Центральной Америки и Карибского бассейна

- •Лекция № 10

- •1. Л.Л. Игонина. Инвестиции. Учебное пособие. – м.: Экономистъ, 2005.

- •2. Н.Н. Ливенцев, г.М. Костюнина. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). Учебник. – м.: Экономистъ, 2004.

- •9. А.А. Зубченко. Иностранные инвестиции. Учебное пособие. – м.: Книгодел, 2006.

- •Текст лекции.

- •Основные показатели развития российской экономики в 2002—2005гг.

Классификация мер государственной инвестиционной политики

Содержание политики |

Результаты применения |

/ группа: меры торговой политики |

|

Таможенно-тарифные и количественные ограничения Отраслевые ограничения импорта, в том числе «добровольные» ограничения экспорта Технические барьеры — национальные стандарты, правила безопасности, здравоохранения и др. |

Стимулируют инвестиции, ориентированные на вложения в импортозамещающие отрасли, но ограничивают инвестиции в прочие отрасли |

Региональные экономические соглашения о формировании зон свободной торговли, таможенных союзов, общих рынков |

Содействуют росту взаимных инвестиций стран-участниц той или иной группировки, стимулируют ТНК к развитию регионального интегрированного производства |

Правила о происхождении товаров |

Ведут к росту инвестиций в производство промежуточной продукции |

Создание ЭПЗ |

Стимулирует рост инвестиций в экспорто-ориентированные и трудоемкие отрасли |

Финансирование экспорта |

Стимулирует ПЗИ, ориентированные на местные трудовые ресурсы; но при этом экспорто-ориентированные инвестиции, в тех случаях, когда субсидии по сути заменяют девальвацию национальной валюты или существует опасность применения ответных мер, могут уменьшиться |

Экспортный контроль |

Содействует росту ПЗИ в экспортоза-мещающие отрасли |

Соглашения о совместном производстве и компенсационной торговле |

Изменяют динамику и направления распределения инвестиций в зависимости от характера и содержания соглашений |

// группа: меры стимулирования ПЗИ |

|

Налоговые льготы Льготы в таможенно-тарифной области Субсидирование инвестиций |

Позволяют стимулировать ПЗИ в отрасли, отражающие национальные интересы |

Полная отмена ограничений на допуск к местному рынку производителей услуг |

Стимулирует все виды инвестиций в сферу услуг. |

Финансовая помощь иностранным инвесторам, в частности, для развития инфраструктуры и подготовки кадров |

Стимулирует инвестиции разных видов, а также расширение их объема |

/// группа: ограничительные меры в отношении ПЗИ |

|

Процентные ограничения зарубежной собственности в уставном капитале местных компаний Лицензионно-разрешительный порядок допуска ПЗИ Ограничения на перевод капиталов и прибыли за рубеж |

Ограничивают финансовые переводы за границу |

Ограничение производства |

Ограничивает объем производства иностранных компаний |

Требования в отношении объема производственных процессов |

Фактически заменяют импорт |

Требования в отношении передачи технологий |

Требуют передачи технологий принимающей стране |

Требования в отношении обязательной продажи определенной доли произведенной продукции на местном рынке |

Заменяют импорт |

Требования сбалансированности торговли |

Заменяют экспорт определенных товаров |

Требования относительно содержания местных компонентов в стоимости готовой продукции, произведенной на предприятии с зарубежным капиталом |

Заменяют импорт |

Требования в отношении расширения экспорта |

Заменяют экспорт определенных товаров |

Требования в отношении импортозамещения |

Заменяют импорт |

Запрет на функционирование на местном рынке, в том числе ограничения на создание совместных предприятий |

Ограничивает все ПЗИ; особенно негативно влияет на высокотехнологичные инвестиционные проекты, связанные с приобретением патентов и лицензий |

Валютные ограничения |

Ограничивают финансовые переводы за границу |

IV группа: меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную деловую практику |

|

Меры в отношении раздела рынков |

Ограничивают экспорт |

Меры в отношении организации тендеров Меры в отношении отказа от дилерских связей |

Ограничивают экспорт/импорт |

Меры в отношении отказа от исключительных дилерских связей |

Запрещают экспорт |

Меры в отношении установления трансфертных цен |

Ведут к низким ценам на экспорт |

Меры в отношении дифференциации цен |

Ведут к установлению завышенных цен |

Меры в отношении фиксации цен |

Ведут к установлению завышенных цен |

Меры по «связанной торговле» |

Заменяют импорт/экспорт определенных товаров |

Меры по поддержанию розничных цен |

Ведут к завышению импортных цен |

V группа: ограничительные и стимулирующие меры, принимаемые странами экспортерами капитала |

|

Меры по ограничению экспорта зарубежных филиалов ТНК на территорию страны базирования материнской компании |

Ограничивают торговлю |

Налоговые льготы в отношении перевода доходов и прибыли от ПЗИ в страну базирования Льготное кредитование малых и средних компаний, вкладывающих капитал в экономику главным образом развивающихся стран и стран с переходной экономикой

|

Субсидируют инвестиции |

Инвестиционное страхование, или гарантирование экономических и политических рисков, связанных с изменением общеэкономических условий в принимающей стране Создание специальных органов по поддержке иностранного инвестирования Программы поддержки инвестиций Информационные услуги по организации выставок, ознакомительных поездок, специальных маркетинговых исследований, рекламы на государственных телеканалах, использование государственных визитов и поездок |

Стимулируют вложения ПЗИ в зарубежных странах |

Инвестиционный климат принимающей страны и определяющие его факторы. Инвестиционный климат — совокупность правовых, экономических, политических и социальных факторов, определяющих привлекательность государства для зарубежных инвестиций. Каждый из них играет важную роль для характеристики инвестиционного климата страны.

В основе теории инвестиционной привлекательности страны с точки зрения ПЗИ лежит концепция ОЛИ (ownership-specific advantages – location-specific variable – internalization advantages - OLI), разработанная Дж. Даннингом и названная им «эклектической парадигмой».

Концепция ОЛИ предполагает:

сравнительные преимущества фирмы, представленные ее нематериальными активами, в частности собственными технологиями или преимуществами, связанными с управлением;

национальные сравнительные преимущества, например емкий внутренний рынок, низкие издержки производства, высокоразвитая инфраструктура, высокая квалификация и низкая стоимость рабочей силы;

преимущества интернализации — наличие аффилированных структур, конкуренция между независимыми инвесторами и реципиентами.

Первое и третье условия характеризуют специфику компании, второе — особенности страны в целом. Если принимающую страну отличает только первое условие, то инвестор избирает стратегию лицензирования или продажи патентов, чтобы проникнуть на ее внутренний рынок. Если же присутствуют первое и третье условия, то ПЗИ становятся самой предпочтительной формой инвестиций в экономику принимающей страны. Однако важно учитывать национальные сравнительные преимущества.

Между странами существуют экономические и политические различия. Поэтому инвестиционная привлекательность страны чаще всего трактуется широко, т.е. учитываются макроэкономические факторы, правовой режим регулирования, меры по содействию и стимулированию инвестиций.

Инвестиционный климат для ПЗИ. Исторически самым важным фактором, отличающим экономику той или иной принимающей страны, считается наличие природных ресурсов. Сегодня ТНК участвуют в добыче ресурсов на основе заключения неакционерных соглашений и в меньшей степени — на основе ПЗИ, хотя суммарный объем ПЗИ, вложенных в добывающую промышленность, уменьшился ненамного.

К первой группе факторов, определяющих инвестиционный климат, относятся правовые факторы, в том числе стабильность, прозрачность и предсказуемость в отношении допуска на рынок и функционирования зарубежных инвестиций, особенности национального режима или режима наибольшего благоприятствования, формы государственных гарантий зарубежным инвесторам (в том числе защита от возможной национализации собственности). Эти факторы служат предварительным критерием оценки инвестиционного климата принимающей страны.

Вторая группа — макроэкономические факторы, играющие наиболее существенную роль.

Емкость рынка принимающей страны, определяемая объемом ВВП в целом и объемом этого показателя надушу населения. По многим зарубежным оценкам, этот фактор имеет первостепенное значение. Емкость внутреннего рынка очень важна, так как зарубежные фирмы стремятся обойти национальные торговые ограничения, создавая производство и реализуя товары и услуги в принимающей стране. Вместе с тем опыт небольших стран (таких, как Гонконг или Сингапур) подтверждает, что ограниченный объем внутреннего рынка не служит барьером для ПЗИ: привлекательность принимающей страны повышается за счет возможности экспортировать товары, произведенные здесь, что связано со сравнительно низкими торговыми барьерами и транспортными издержками.

Уровень политического риска страны, определяемый как специальными подразделениями ТНК (данные показывают, что около 80% всех ТНК имеют в рамках внутрифирменной структуры подобные подразделения), так и специализированной частной организацией Political Risk Services Group, Inc. (она находится в Нью-Йорке и ежегодно публикует справочник «International Country Risk Guide»). Политический риск страны зависит от политической стабильности и демократического характера ее политической системы. Первый из этих показателей определяется устойчивостью правительства и состоянием экономики с точки зрения ожиданий населения. Так, в 1995 г. уровень риска политической стабильности в мире в целом составлял 5,22 балла, в том числе в странах «семерки» — 5,06, промышленно развитых странах — 5,04, странах Африки (за исключением ЮАР) — 4,40, странах Восточной Европы — 4,46, странах Латинской Америки и Карибского бассейна — 4,91; азиатских новых индустриальных странах — 5,85, странах Ближнего и Среднего Востока — 5,27.

Второй показатель определяется уровнем демократического развития страны с точки зрения гарантий гражданских свобод и основных прав человека. По данным Political Risk Services Group, в 1995 г. уровень риска политической системы в мире в среднем составил 6,83, в том числе для латино-американских стран — 3,54, стран Африки (за исключением ЮАР) — 2,30; Азии — 2,07; Восточной Европы — 6,015; в странах «семерки» — 9,43; промышленно развитых — 9,74; новых индустриальных азиатских странах — 6,11.

• Динамика курса национальной валюты: повышение курса стимулирует приток ПЗИ, увеличение вывоза прибылей, полученных от этих капиталовложений; снижение курса, напротив, ведет к их уменьшению.

Третья группа факторов, определяющих инвестиционный климат страны, — географические и природно-климатические факторы, особенно важные при вложении инвестиций в добывающие отрасли и сельское хозяйство.

Четвертая группа факторов — предпринимательский климат страны. Для деятельности зарубежных инвесторов важны такие составляющие предпринимательского климата, как уровень издержек, специфика налоговой системы и размер ставок корпоративного и других налогов, специфика финансовых льгот, стоимость и уровень квалификации рабочей силы, уровень развития инфраструктуры, размер арендной платы и коммунальных услуг, административные процедуры, помощь местных властей в подборе местных кадров, получении финансовых стимулов и др.

Перечисленные факторы инвестиционного климата принимающей страны традиционны. По мнению экспертов ЮНКТАД, традиционные черты инвестиционного климата очень важны, но их нельзя считать такими с точки зрения дифференциации стран. Мировая экономика характеризуется либерализацией и глобализацией, а компании ищут страны и территории для прибыльного вложения средств с учетом развитой инфраструктуры, сложившейся деловой культуры, приватизационных программ. Эти нетрадиционные факторы особенно сказываются на принятии решений об инвестициях в экономику развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Например, опыт Венгрии, Чехии и Словении показал, что избранные способы приватизации крупных государственных фирм и желание правительств открыть стратегические отрасли для ПЗИ во многом определили их приток, а также расширение и изменение товарной структуры экспорта этих стран.

Один из самых важных нетрадиционных факторов, определяющих инвестиционный климат, — качество инфраструктуры. Низкий уровень ее развития может быть препятствием на пути передачи технологий, патентов, лицензий, управленческих навыков. Пример — СЭЗ, где строительство объектов инфраструктуры требует огромных финансовых вливаний. В среднем для обустройства территории в 1 км2 свободной таможенной зоны требуется 10—15 млн. долл., а для экспортно-производственной зоны — 40—45 млн. долл.

Таким образом, стабильная политическая и макроэкономическая ситуация в стране, открытость национальной экономики, соответствующая инфраструктура и коммуникации, предсказуемая и эффективная правовая и институциональная среда лежат в основе инвестиционной привлекательности страны для ПЗИ.

Известная консалтинговая компания «А.Т. Керни» ежегодно определяет Индекс инвестиционного доверия (FDI Confidence Index). В его основу положен опрос 1000 крупнейших ТНК мира, входящих в список «Global 1000», имеющих совокупный годовой доход более 18 трлн. долл., размещенных в 41 стране мира и представляющих 24 отрасли мировой экономики. Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение четырех вариантов ответов на вопрос 6 стратегии вложения ПЗИ в ближайшие один—три года (это варианты — высокий уровень интереса вложения ПЗИ; средний уровень интереса; низкий уровень интереса и отсутствие интереса к вложению ПЗИ в страну). При окончательном подсчете учитываются аналитические исследования экспертов международных организаций, таких как ЮНКТАД, Всемирный банк, МВФ, ОЭСР, Европейский банк реконструкции и развития. По данным на сентябрь 2002 г., в первую «десятку» стран, наиболее привлекательных для ПЗИ, вошли КНР, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Канада, Мексика, Австралия. Российская Федерация заняла 17-е место. А по итогам сентября 2003 г. крупнейшие инвесторы мира поставили Россию на 10-е место.

Инвестиционный климат для портфельных инвестиций. Инвестиционная привлекательность страны для вложения портфельных капиталов определяется более комплексными факторами, связанными с общим предпринимательским климатом, стратегией инвесторов, особенностями экономики принимающей страны.

Упомянутые факторы можно подразделить на две группы: экономические и правовые. Первые отражают общее состояние принимающей экономики, возможности для зарубежной компании действовать в рамках общего предпринимательского климата, получая прибыль и проценты от капиталовложений. К ним можно отнести: темпы роста, устойчивость валютного курса, макроэкономическую стабильность, уровень валютных резервов, состояние национальной банковской системы, ликвидность рынка акций и облигаций, уровень процентных ставок. Одни из названных факторов, например высокие темпы роста и ликвидность рынка акций, важнее для компаний, приобретающих акции, другие, например степень ликвидности рынка облигаций и уровень процентных ставок, важнее для компаний, вкладывающих средства в бумаги с фиксированным доходом (облигации).

Правовые факторы определяют степень влияния правительства на портфельные вложения. Речь идет о порядке перевода дивидендов и капиталов; размере налогов на доходы от инвестиций; регулировании рынков ценных бумаг; быстроте и эффективности урегулирования споров; защите прав инвесторов; специфике учета и законодательстве о коммерческой тайне. Перечисленные факторы имеют значение в совокупности.

Либерализация и структурные реформы в развивающихся странах и странах с переходной экономикой увеличили их привлекательность для зарубежных инвесторов. Инвестиционные активы институциональных инвесторов в страны ОЭСР значительно увеличились. Так, в 1998 г. совокупные нетто-активы пенсионных фондов этих стран оценивались в 11 трлн. долл., из которых 14% пришлось на зарубежные инвестиции, а совокупные активы совместных фондов в мире превысили 8 трлн. долл. (при этом только на американские фонды приходилось 5 трлн. долл.). Инновации в финансовой сфере и действие названных факторов привели к изменению инвестиционных стратегий фирм и новому переводу финансовых ресурсов на диверсифицированные развивающиеся рынки, способные обеспечить высокие доходы.

Эффективность государственных ограничений, касающихся международных инвестиций. Зарубежные исследования последних лет, связанные с эффективностью государственного контроля над движением капитала, обращаются к двум его формам: контролю над оттоком капитала (пример — практика Малайзии, которая ввела этот контроль в середине 1998 г.) и контролю над притоком капитала (пример — опыт Чили в 1991—1998гг.). Государство контролирует, как правило, краткосрочные, а не долгосрочные капиталопотоки. Соответствующие рекомендации дает Международный валютный фонд.

Большинство экономистов скептически относятся к контролю над оттоком капитала, но идея ограничения инвестиций популярна. В частности, такого мнения придерживаются Дж. Штиглиц, Т. Ито, Б. Эйхернгрин.

Сама по себе идея ограничения капиталопотоков как средства уменьшения макроэкономической нестабильности не нова. По мнению Дж. Тобина, высказанному в 70-е гг., введение общемирового налога на валютные операции способна увеличить стабильность и уменьшить спекуляции на мировых валютных рынках. В середине 90-х гг., в условиях девальвации британского фунта стерлингов и итальянской лиры, предложение Тобина обсуждалось в научных кругах.

Реализация идеи свободных капиталопотоков заключается в определении сроков и направлений ликвидации ограничений движения капитала. Так, Р. Маккиннон рекомендовал открывать капитальные счета после либерализации торговли товарами. Ведь избыток капитала приводит к значительному повышению валютного курса, что, в свою очередь, препятствует либерализации товарной торговли.

Известно, что минимальная макроэкономическая стабилизация в рамках реформирования национальной экономики возможна при условии решения проблемы финансовой нестабильности. После реформирования внутренних финансовых рынков, либерализации торговли товарами и смягчения регулирования на рынках труда необходима либерализация капитальных счетов. Законодательный контроль над движением капитала далеко не всегда означает фактические ограничения инвестиций, так как существует немало способов обойти государственный контроль, например завышение импортных или занижение экспортных цен.

Правовые и фактические ограничения движения капитала неодинаковы при определении истинного уровня финансовой интеграции.

Уровень интеграции рынков капиталов различных стран зависит от соотношения накоплений и инвестиций. Этот показатель, разработанный М. Фельдстайном и Ч. Хориока, использовал П. Монтиэль, доказавший, что в большинстве развивающихся стран сбережения и инвестиции мало связаны между собой. Дело в том, что реальная степень мобильности капитала намного выше той, которая соответствует правовым ограничениям капиталопотоков.

Государственный контроль над оттоком капитала. Контроль над оттоком капитала — один из путей разрешения валютно-финансового кризиса. При оценке его эффективности выделяют: предварительный контроль, устанавливаемый (или ужесточаемый) при хроническом дефиците платежного баланса и отсутствии девальвации национальной валюты; временный контроль, вводимый в условиях экономического кризиса.

Предварительный контроль осуществляется в таких формах, как налогообложение переводимых за границу фондов, система двойных валютных курсов (для сделок по капитальным счетам устанавливается более низкий курс), полный запрет на перевод капитала за рубеж. По мнению некоторых экономистов, эти меры могут сократить международные финансовые ресурсы, давая правительству время для проведения корректирующей политики.

На практике предварительный контроль оказался неэффективным. Столкнувшись с кризисом, компании уходят из-под контроля, переводя огромные средства за границу. Более того, контроль над оттоком капитала ведет к росту коррупции, если инвесторы пытаются переместить свои средства в оффшорные страны и территории. В условиях государственного контроля правительство, как правило, не может обеспечить эффективного регулирования. Государственный контроль над оттоком капитала, особенно его ужесточение, увеличивает макроэкономическую нестабильность. Многочисленные исследования валютных кризисов в развивающихся странах показывают, что компании находят способы обойти контроль за несколько месяцев до девальвации национальной валюты. Почти в 70% случаев после введения предварительного государственного контроля наблюдался значительный рост оттока капитала.

Контроль государства над оттоком капитала может свидетельствовать об устойчивости национального рынка капиталов, что показывает практика ряда стран, переживших азиатский финансовый кризис 1998 г. В целом введение или ужесточение контроля над оттоком капитала в послекризисный период не было успешным ни в одной стране. По мнению С. Эдвардса, в 50% стран, которые вводили послекризисный контроль, девальвация национальных валют оказалась эффективной мерой, так как удалось предотвратить значительное падение валютных курсов и улучшить состояние национальных платежных балансов, а в 2/3 стран экономический рост снижался. Лишь 35% государств не вводили государственный контроль над оттоком капитала после кризиса и в период падения темпов экономического развития.

Исторической иллюстрацией подобного контроля является долговой кризис развивающихся стран 80-х гг. Латиноамериканские государства (Аргентина, Бразилия, Мексика), которые ввели контроль над оттоком капитала, испытали длительное и болезненное падение темпов роста, высокую инфляцию и увеличение безработицы. Более того, усиление контроля над оттоком капитала не содействовало реструктуризации их экономики. Напротив, экспериментирование с популистскими идеями стимулировало рост коррупции и, в конечном счете, усугубило кризисную ситуацию. Так, в Мексике были экспроприированы долларовые вклады, в Аргентине и Бразилии — введены новые валютные курсы, установлен контроль над ценами и ростом государственных расходов. Ни в одной из латиноамериканских стран контроль над оттоком капитала не был успешным.

Государственный контроль над притоком капитала. После азиатского финансового кризиса в разных странах наблюдалось установление контроля над притоком капитала для предотвращения валютных кризисов. Такой контроль призван защитить рынки от международных спекуляций, разрешая им проводить независимую денежно-кредитную политику. Отдельные страны последние два десятилетия применяли контроль над притоком капитала, например Бразилия, Колумбия, Чехия, Малайзия, Чили. Как показал чилийский опыт, контроль над притоком краткосрочных капиталов при одновременном привлечении долгосрочных инвестиций содействует экономическому росту.

Этот вид государственного контроля — один из способов справиться с кризисом и защитить национальную экономику от нестабильности мировых финансовых рынков: если спекулятивный капитал не приходит в страну, то и не уходит из нее, что подтвердил опыт Чили в 1991—1998 гг. Эффективность контроля над привлечением капитала в Чили нередко преувеличивают. Государственные ограничения притока капитала содействовали значительному росту внешнего долга. Даже в 1996 г. более 40% правительственного долга банковским структурам было просрочено, а общий объем вложенных капиталов не уменьшился. Ограничения притока капитала не сказались на динамике реального курса чилийской валюты, оказав лишь небольшой эффект на размер процентной ставки. По мнению экспертов, государственный контроль над притоком капитала содействовал уменьшению нестабильности фондового рынка, но не предотвратил от влияния на экономику Чили азиатского финансового кризиса. Негативным последствием подобной политики стал также рост капитальных издержек, особенно для малых и средних фирм (в 1996 г. соответствующие издержки малых фирм возросли на 24%, в 1997 г. — на 19%).

Итак, целесообразность ограничений притока зарубежных капиталов обусловлена сравнением более высоких капитальных издержек (прежде всего для малых и средних компаний) с потенциальной выгодой от такого контроля, в частности с возможностью снизить макроэкономическую нестабильность.

Приток зарубежного капитала (главным образом краткосрочного) может нарушать стабильность экономики принимающей страны. Без жесткого финансового контроля нерегулируемый приток краткосрочных капиталов может негативно повлиять на долгосрочные инвестиции. Ослабление контроля над движением международных капиталов помогает в ряде случаев завершить рыночные реформы, что, однако, возможно лишь после введения реального контроля над внутренним финансовым рынком.

По мнению некоторых экономистов, для развивающихся рынков введение контроля над притоком краткосрочных капиталов целесообразно, если важно избежать финансовой нестабильности. В то же время контроль государства над оттоком капитала и, особенно, его количественные ограничения неэффективны. Предварительный государственный контроль над оттоком капитала приводит к увеличению масштабов коррупции, в большинстве случаев не содействуя урегулированию кризиса, временные же ограничения способны противостоять кризисной ситуации.

2-й учебный вопрос: Иностранные инвестиции как способ увеличения стоимости основных фондов. Соотнесение результатов инвестирования и инвестиционных затрат. Дисконтирование денежных затрат и поступлений. Приведение текущих и единовременных затрат.

Важнейшую часть национального богатства составляют основные фонды предприятий, организаций, отраслей народного хозяйства.

Основные фонды предприятия, организации представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере.

В качестве критерия оценки длительности оборота принята продолжительность процесса материального производства, равная одному году. Исходя из этого в теории и на практике принято средства с оборачиваемостью свыше года относить к основным фондам, с оборачиваемостью до 1 года — к оборотным средствам.

Основные фонды (ОФ) — составная часть недвижимого имущества. Гражданский кодекс РФ (ст. 130) к недвижимому имуществу (недвижимости) относит земельные участки, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых невозможно, в том числе здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

К основным фондам относятся, прежде всего, орудия труда — машины, оборудование, инструменты и другие средства труда, при помощи которых работники непосредственно воздействуют на предметы труда. Кроме того, к ОФ относятся здания, сооружения и другие средства труда, создающие условия для процесса труда и воздействия на предметы труда. К основным фондам относятся непроизводственные основные фонды — жилые дома, клубы, театры, школы, банки и другие объекты бытового и культурного назначения, учреждения здравоохранения. К основным фондам относятся также капитальные вложения на улучшение земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы) и в арендованные здания, сооружения, оборудование и другие объекты, относящиеся к основным фондам.

Основные фонды имеют 2 свойства: потребительскую стоимость и стоимость.

Потребительская стоимость — полезность вещи, ее способность удовлетворять какие-либо потребности человека. Та или иная вещь может удовлетворять потребности человека либо непосредственно, как предмет личного потребления (одежда и т. д.), либо как средство производства, используемое для изготовления или перемещения предметов труда.

Стоимость ОФ слагается из затрат на их производство и приобретение, выраженных в денежной форме.

Экономическая природа основных фондов предопределяется формой собственности. Экономическая наука рассматривает собственность как основу становления отношений между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Следовательно, собственность, рассматриваемая в ее экономическом содержании, характеризует отношения между людьми в части присвоения средств производства и предметов потребления.

ОФ по мере постепенного износа переносят частями свою стоимость на цену товара через издержки производства и обращения. В результате переноса части стоимости на цену товара (услуги) стоимость ОФ внешне как бы раздваивается: одна часть ее продолжает существовать в действующих основных фондах, другая — выпадает из оборота в том объеме, в каком основные фонды утратили свою первоначальную стоимость. Та часть стоимости, которую ОФ теряют вследствие износа, обращается как часть стоимости товара.

Следовательно, экономическая роль ОФ состоит в том, что они как материально-вещественные ценности многократно используются на предприятиях в качестве средств труда, и их стоимость частями постепенно переносится на цену товара.

Из сказанного следует, что основные фонды — категория экономическая. Ни внешняя форма вещи, ни материал, из которого она изготовлена, ни ее долговечность сами по себе не превращают вещь в составной элемент основных фондов.

Объекты основных средств различаются не только по их роли в производственном процессе, но и по конструктивным особенностям, происхождению, сроку службы и другим признакам. Это позволяет оценить производственный потенциал предприятия.

Общий размер основных средств в силу многообразия их видов может быть определен в денежном выражении. Для этого применяют различные способы оценки основных средств в зависимости от времени их приобретения и состояния.

Полная первоначальная стоимость отражает фактические цены, по которым производилась оплата за приобретаемые (создаваемые) основные средства, включая затраты на их доставку, установку в конкретных условиях.

Остаточная стоимость представляет собой разницу между первоначальной стоимостью и суммой износа, т.е. ту часть стоимости основных фондов, которая еще не отнесена на затраты по изготовлению продукции или оказанию услуг.

Восстановительная стоимость является условной оценкой стоимости основных фондов и выражает сумму затрат, которые были бы необходимы для воспроизводства в данный момент основных фондов при действующих ценах.

В процессе функционирования основные средства изнашиваются. Износ бывает физическим и моральным. Физический износ - это утрата средствами труда своей потребительской стоимости. В результате, средства труда становятся непригодными для дальнейшего использования. Физический износ основных фондов при их использовании наступает в связи с механическим снашиванием частей и деталей оборудования, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также под влиянием природных условий, вызывающих гниение, коррозию металлов и т.д. В результате происходит утрата части первоначальной стоимости основных фондов. Величина физического износа возрастает по мере сокращения остающегося срока службы основных фондов. Стоимость износа принимается в сумме равной начисленной амортизации на полное восстановление и ремонт. Эта сумма уменьшается на стоимость произведенных капитальных ремонтов. Моральный износ означает обесценение того или иного вида основных фондов еще до полного и физического износа. Он может произойти по двум причинам: а) производство более производительных и более экономичных основных фондов того же назначения при той же стоимости; б) более дешевое производство аналогичных основных фондов.

Морально изношенное оборудование должно обновляться. Для этого разрабатываются программы технической модернизации. Выполнение этих программ требует затрат финансовых ресурсов, что обусловливает рост роли капиталовложений, направляемых на обновление, техническую модернизацию производства.

Средства на простое воспроизводство основного капитала накапливаются в амортизационном фонде, который образуется за счет амортизационных отчислений. Амортизация - денежное выражение той части основных фондов, которая в процессе производства переносится не вновь созданный продукт и предназначается для их возобновления на новой технической основе. Амортизационные отчисления входят в состав затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Нормы амортизации - установленный размер ежегодных амортизационных отчислений на образование амортизационного фонда. Они распределяются: а) в % к балансовой стоимости основных фондов; б) в рублях на единицу выполненной работы (например, на 1000 км пробега в автомобильном транспорте); в) в рублях на единицу времени работы (например, на 1 час летной работы в воздушном флоте). Величина норм амортизации зависит от стоимости и срока службы основных фондов, затрат на капитальный ремонт и модернизацию основных фондов в течение периода их функционирования, ликвидационной стоимости выбывших основных фондов.

Затраты на создание и приобретение основных средств длительного пользования называют долгосрочными инвестициями.

Суть инвестирования состоит в том, что капитал вкладывается в определенные проекты с целью последующего получения прибыли. Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть разными - от плана строительства нового предприятия до оценки целесообразности приобретения новых элементов основного капитала.

Ввод в действие основных фондов - сдача в эксплуатацию законченных строительством или реконструкцией зданий, сооружений или других элементов основных фондов. Выбытие основных фондов - прекращение их функционирования и исключение из состава действующих основных фондов предприятия, что может произойти в связи с ликвидацией основных фондов или передачей их на баланс других организаций.

Планирование амортизационных отчислений осуществляется по каждому виду или группе амортизируемых основных фондов, числящихся на балансе предприятия.

Сумма амортизационных отчислений на планируемый год определяется умножением среднегодовой стоимости этих фондов на соответствующие нормы амортизации и поправочные коэффициенты к ним. Среднегодовая стоимость определяется следующим образом: к стоимости основных фондов на начало планируемого периода прибавляют среднегодовую стоимость вновь вводимых в планируемом году основных фондов и исключают среднегодовую стоимость выбывающего имущества из-за износа или по другим причинам.

Среднегодовая стоимость вводимых в действие основных фондов определяется исходя из времени их работы в планируемом периоде. Для этого необходимо: стоимость вводимых и поступающих основных фондов разделить на 12 и умножить на число полных месяцев нахождения этих фондов в эксплуатации.

Стоимость основных фондов, выбывающих из-за ветхости, износа или по другим причинам, устанавливается по данным предполагаемого выбытия их в планируемом году. Среднегодовая стоимость выбывающих основных фондов определяется путем деления стоимости выбывающего имущества на 12 и умножения на число полных месяцев, оставшихся до конца года со времени их выбытия. Общая формула определения среднегодового остатка амортизируемых основных фондов при планировании амортизационных отчислений может быть представлена так:

![]() ,

,

где Сс - среднегодовая стоимость основных фондов;

С - стоимость основных фондов на начало планируемого периода;

СВ - стоимость основных фондов вводимых в планируемом году;

СВ1 - стоимость основных фондов выбывающих в планируемом году;

К - количество месяцев функционирования основных фондов.

Средства амортизационного фонда, который формируется за счет накапливаемых амортизационных отчислений, носят целевой характер и должны использоваться на следующие цели: а) осуществление капитального ремонта основных фондов; б) осуществление реконструкции, модернизации, технического переоснащения и другие виды улучшения основных фондов; в) приобретение новых видов нематериальных активов (в первую очередь, связанных с инновационной деятельностью).

Это не исключает временного использования этих средств до их востребования на инвестиционные цели в различных формах краткосрочных финансовых вложений. В процессе формирования амортизационной политики должны быть определены гарантии целевого использования средств амортизационного фонда и регламентированы условия финансовых операций с ними до их использования в инвестиционном процессе.

Необходимость обновления и формы воспроизводства основных фондов на базе капитальных вложений. Необходимость обновления основных фондов вызывается главным образом следующими причинами.

По мере использования основные фонды постепенно изнашиваются. Износ — это утрата основными фондами потребительской стоимости и стоимости. Различают две формы износа основных фондов: физический и моральный.

Износ физический — материальное снашивание основных фондов, постепенная потеря ими своих естественных свойств и стоимости в результате эксплуатации или бездействия, влияния сил природы или чрезвычайности обстоятельств (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.).

Физический износ основных фондов, в конечном счете, приводит в негодность объекты основных фондов, вызывая необходимость их замены новыми.

Изнашиваются все виды основных фондов. Интенсивность износа зависит от вида ОФ. На размеры физического износа основных фондов в процессе их использования влияют многие факторы, такие как степень их нагрузки, качество основных фондов, особенности технологического процесса, степень защиты основных фондов от влияния внешних условий, уход и обслуживание основных фондов.

Основные фонды (машины, станки и т.д.) снашиваются не только физически, но и становятся отсталыми по своей технической характеристике и экономической эффективности. Они подвергаются моральному износу.

Различают две формы морального износа. Первая заключается в потере стоимости машины и оборудования до их физического износа вследствие того, что новые такие же машины и оборудование стали дешевле за счет сокращения затрат на их производство.

Вторая форма морального износа заключается в том, что происходит обесценивание старых машин и оборудования вследствие появления новых, технически совершенных, с более высокой производительностью, более экономичные машины, которые вытесняют старые.

Таким образом, основные фонды в процессе их эксплуатации изнашиваются физически и морально. Это главный фактор необходимости их обновления.

Для развития производства продукции и услуг требуется замена изношенных основных фондов.

Несвоевременная замена морально устаревших основных фондов приводит к тому, что на них производится более дорогая и худшего качества продукция по сравнению с изготавливаемой на более совершенных машинах и оборудовании. А это совершенно недопустимо в условиях рыночной конкуренции.

Формы воспроизводства основных фондов. Существуют различные формы простого и расширенного воспроизводства основных фондов.

Формы простого воспроизводства основных фондов — 1) замена устаревшего средства труда и 2) капительный ремонт.

Формы расширенного воспроизводства — 1) новое строительство; 2) расширение действующих предприятий; 3) техническое перевооружение, модернизация оборудования.

Каждая из этих форм решает определенные задачи, имеет преимущества и недостатки. За счет нового строительства вводятся в действие новые предприятия, на которых все элементы основных фондов соответствуют современным требованиям технического прогресса, решается проблема правильного размещения производительных сил по территории страны.

Однако в период перехода к рыночной экономике, когда происходит спад производства и многие предприятия прекращают свою деятельность, предпочтение отдается реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий.

При реконструкции основная часть капитальных вложений направляется на совершенствование активной части фондов при использовании старых производственных зданий и сооружений. Увеличение доли затрат на оборудование дает возможность при том же объеме капитальных вложений получить больший прирост производства и на этой основе увеличить производительность труда, снизить себестоимость продукции.

Формой расширенного воспроизводства основных фондов является и модернизация оборудования, под которой понимается его обновление с целью устранения морального износа.

Соотнесение результатов инвестирования и инвестиционных затрат. Необходимость оценки денежных средств во времени связана с тем, что стоимость денежных ресурсов с течением времени изменяется. При этом имеется в виду не обесценение денежных средств в результате инфляции, а иной, более фундаментальный аспект, связанный с обращением капитала (денежных средств).

Сегодняшний рубль, помещенный в любые коммерческие операции (вложение в ценные бумаги, инвестиционный проект, банковский депозит и т.д.), через определенный период времени может превратиться в большую сумму за счет полученного с его помощью дохода. Так, если положить на депозитный вклад 1000 руб. под 10% годовых, через год сумма вклада составит

1000 + 1000 ∙ 0,10 = 1100 руб.

Если депозитный вклад не изымать из банка, а оставить его на второй год, то окончательная сумма после двухлетнего периода составит

1000 (1 + 0,10) (1 + 0,10) = 1000 (1 + 0,10)2 = 1210.

Инвестирование представляет собой, как правило, длительный процесс, поэтому при осуществлении инвестиционной деятельности приходится сравнивать стоимость средств в начале их инвестирования (настоящую стоимость) с их стоимостью при возврате в виде будущей прибыли, амортизационных отчислений, других денежных потоков (будущей стоимостью).

Будущая стоимость денег (future value — FV) представляет собой сумму средств, в которую вложенные сегодня средства превратятся через определенный период времени. Оценка будущей стоимости денег связана с процессом наращения этой стоимости, который представляет собой постепенное увеличение первоначальной суммы путем присоединения к ней дохода, рассчитываемого с учетом нормы доходности (как правило, процентной ставки). Процентная ставка выступает, с одной стороны, как инструмент наращения стоимости денежных средств, с другой стороны, как измеритель степени доходности.

Текущая стоимость денежных средств (present value — PV) в инвестиционных расчетах рассматривается как первоначальное значение той суммы, которая инвестируется ради получения дохода в будущем и определяется как сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента (дисконтной ставки) к настоящему времени.

Расчет будущей стоимости денежных средств в настоящем периоде производится путем дисконтирования. Дисконтирование — это способ приведения будущей стоимости денег к их стоимости сегодня. Оно представляет собой процесс, обратный наращению денежных средств, т.е. определение того, сколько надо инвестировать сегодня, чтобы получить обусловленную сумму в будущем.

При расчете величины будущей стоимости используется формула .

![]()

Расчет текущей стоимости осуществляется по формуле

![]()

где k — норма доходности вложенных средств, выражаемая десятичной дробью;

t — число периодов времени, в течение которых вложенные средства будут находиться в обороте.

Оценка средней стоимости инвестиционных ресурсов с использованием дисконтирования. Ресурсы, направляемые на инвестирование, как правило, имеют сложную структуру и формируются посредством комбинирования различных составляющих. Инвестиционные ресурсы фирмы (компании) включают обычные акции, привилегированные акции, заемные средства, прочие финансовые инструменты (облигации и др.).

Средняя (средневзвешенная) стоимость этих ресурсов формируется под влиянием необходимости обеспечить определенный средний уровень прибыльности. Поэтому средневзвешенная стоимость инвестиционных ресурсов может быть определена как уровень требуемой доходности вложений инвестора, сопоставимый с уровнем доходности, который может быть получен по альтернативным инвестициям с аналогичным уровнем риска.

В западной литературе по инвестиционному анализу обычно используется термин «weighted average cost of capital» — средневзвешенная стоимость капитала, или просто «cost of capital» — стоимость капитала, который означает затраты на привлечение источников капитала, т.е. проценты и дивиденды, выплачиваемые кредиторам и инвесторам за использование предоставленных ими ресурсов. Анализ стоимости инвестиционных ресурсов особенно важен при оценке эффективности инвестиций методами, основанными на дисконтировании средств.

Дисконтирование денежных потоков предполагает выбор дифференцированной ставки процента (нормы дисконта) в зависимости от конкретных инвестиционных характеристик объекта и целей оценки. Вариация форм ставки процента для дисконтирования означает, что в этом качестве могут быть использованы средняя депозитная или кредитная ставка, индивидуальная норма доходности с учетом определенных факторов (уровня инфляции, степени риска и ликвидности инвестиций), норма доходности по альтернативным видам инвестиций, норма доходности по текущей деятельности и др.

Однако для большей достоверности расчетов показателей эффективности инвестиций применительно к конкретному инвестору норма дисконта должна учитывать особенности формирования различных видов инвестиционных ресурсов, влияние факторов, определяющих их стоимость, т.е. отражать реально существующие возможности по финансированию инвестиционной деятельности.

При этом важно рассмотреть не только текущую, но и будущую стоимость ресурсов, определить дополнительные затраты, связанные с привлечением новых источников финансирования. Следует также отметить, что от степени обоснованности этой величины во многом зависят результаты расчета эффективности инвестиционных объектов, а следовательно, и выбор объектов инвестирования. Включаемые в инвестиционный портфель инвестиционные проекты должны обеспечивать доходность, не меньшую чем средневзвешенная стоимость ресурсов, предназначенных для инвестирования.

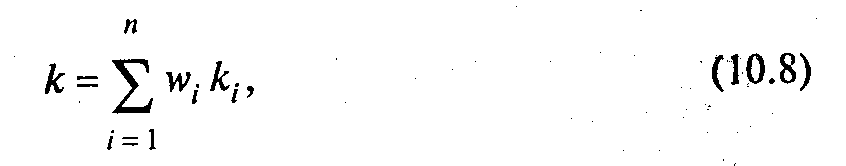

С учетом различия источников финансирования инвестиционной деятельности и их структуры стоимость привлечения совокупных инвестиционных ресурсов исчисляется по формуле средневзвешенной величины

где wi — доля инвестиционных ресурсов, полученных из i-го источника;

ki — стоимость i-го ресурса.

Привлечение каждого источника ресурсов связано с реальными или потенциальными издержками для инвестора, что обусловливает необходимость определения стоимости привлечения ресурсов по каждому виду источников.

Согласно западной теории инвестиционного анализа определение стоимости элементов инвестиционных ресурсов должно производиться на основе их рыночной оценки, которая в условиях эффективного рынка равна текущей (дисконтированной) стоимости денежных поступлений фирмы от инвестиций.

В условиях высокого уровня развития фондового рынка и его информационной инфраструктуры рыночная стоимость отдельных элементов капитала, в частности акций и облигаций, определяется с помощью биржевых и внебиржевых котировок, публикуемых в финансовой прессе. Если акции и облигации фирмы не котируются на открытом рынке, то финансовые менеджеры, как правило, используют метод сопоставления коэффициентов «цена — доходность» для финансовых инструментов подобных фирм с известными котировками.

В российских условиях, где акции большинства предприятий не имеют рыночной оценки, база сопоставления практически отсутствует, а финансовая и статистическая информация носят ограниченный характер, данный подход может быть использован с определенными модификациями на основе проведения расчетов текущей стоимости ожидаемого потока денежных выплат по отдельным элементам инвестиционных ресурсов.

Заключение.

Контрольные вопросы и задания:

1. Раскройте особенности инвестиционных процессов для принимающей страны.

2. Каково влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны?

3. В чем заключается инвестиционная политика принимающей страны?

4. Проанализируйте инвестиционный климат принимающей страны и определяющие его факторы.

5. Охарактеризуйте иностранные инвестиции как способ увеличения стоимости основных фондов.

6. Что такое дисконтирование денежных затрат и поступлений?

7. В чем особенности приведения текущих и единовременных затрат?