- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.

- •Комплекс гис в скважинах с рно.

- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).

- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).

- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.

- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.

- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.

- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.

- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины

- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта

- •18. Определение глинистости по сп и гк

- •Введение поправок

- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.

- •Нейтронные параметры горных пород

- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.

- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.

- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк

- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт

- •Нейтронный гамма метод нгм

- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).

- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.

- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.

- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.

- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.

- •38.Явления Экранирования на кривых гз

- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).

- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).

- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.

- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.

- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.

- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.

- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.

- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.

- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.

- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.

- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.

- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)

14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины

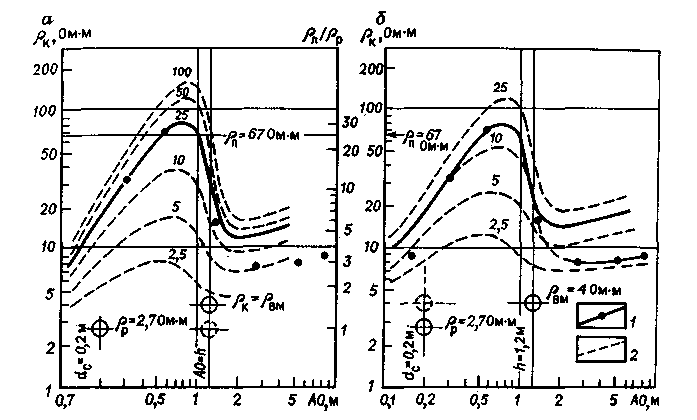

Кривые этого типа строят по экстремальным значениям ркmах или рк min, они имеют два креста: основной с координатами р = рр и АО = dc и дополнительный рк = рвм, АО = h. Для интерпретации таких кривых могут использоваться палетки ЭКЗ.

По отношениям h/dc и рВМ/рр интерпретируемой кривой подбирают палетку с такими же или ближайшими значениями модулей. Интерпретируемую кривую совмещают с палеткой сначала левым крестом. Определяют модуль палеточной кривой, проходящей через точки, соответствующие малым зондам. Для определения рп на бланке, наложенном на левый крест палетки, отмечают значение модуля по шкале модулей палетки (шкала дается в правой части палеток ЭКЗ). Отсчет рк в этой точке по шкале бланка представляют собой сумму отрезков:

lgPK = lg(Pп/Pp) - IgPp = lgPп или Рк = Рп.

Для интерпретации правой ветви кривой зондирования совмещают дополнительные кресты палетки и бланка.

Удельное сопротивление пласта рассчитывают по формуле Рп = (/)РвМ

где — модуль палеточной кривой, с которой совпадает правая ветвь интерпретируемой кривой при совмещении дополнительных крестов; v —отношение рвм/рр палетки.

Поскольку используемые в данном случае палетки составлены для пластов, не имеющих зоны проникновения, в результате интерпретации могут быть получены несовпадающие значения удельного сопротивления, найденного по левой и правой ветвям интерпретируемой кривой. Если рп.л = рп.пр , то зона проникновения отсутствует или очень велика. Если рп.л> рп.пр или рп.л < рп.пр имеется зона проникновения, соответственно повышающего или понижающего сопротивление пласта.

15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта

(рр <рзп <рп, h>6-7м)

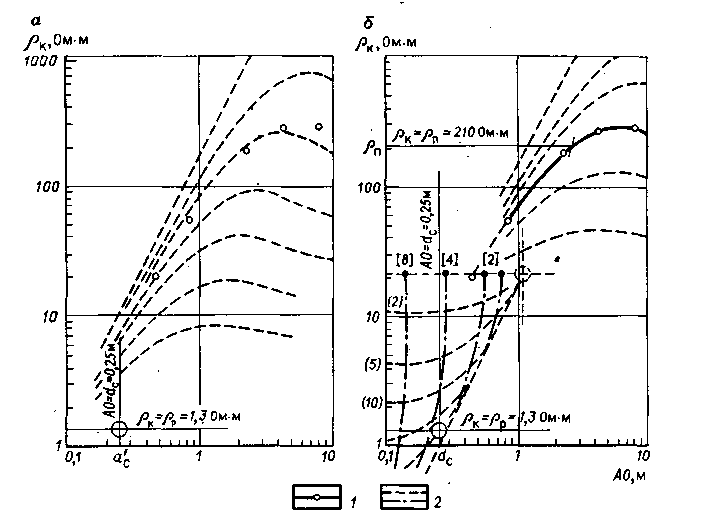

Кривую рассматриваемого типа сопоставляют с двухслойной палеткой. По точкам, соответствующим малым зондам, находят модуль левой ветви интерпретируемой кривой или примерное значение РЗП/Рр По нему выбирают группу палеток трехслойных кривых с равным или близким модулем Рзп/Рр (Р/Рс)- Из них последовательным сопоставлением определяют наиболее подходящую палетку (или две ближайшие палетки). Величину рп находят по пересечению фактической кривой зондирования с кривой А палетки. Отношение D/dc устанавливают по модулю палетки, с которой совместилась интерпретируемая кривая, или интерполяцией между двумя ближайшими палетками.

При неглубоких проникновениях и высоком сопротивлении пласта за зоной проникновения в этом случае, как и в предыдущем, отмечается эквивалентность кривых зондирования. В связи с этим для правильного определения параметров зон проникновения необходимо независимо выяснить ее сопротивление.

1)Построить точки интерпретируемой кривой и крест бланка совместить с крестом двухслойной палетки. Интерпретируемая кривая сечет палеточные переходя от низких к более высоким модулям. Это является признаком трехслойной кривой зондирования для случая рр<pзп<рп.

2)По данным малого зонда находят рзп/рр

3)Для интерпретации используют сводную палетку. На палетке ЭК-2, построенной в левом нижнем углу сводной, выбирают кривую модуля рзп/рр. крест интерпретируемой кривой смещают по выбранной кривой палетки ЭК-2 вниз и влево до совмещения правой ветви с двухслойной палеткой.

4)Получаем рп, рзп, D

16. Интерпретация диаграмм бокового электрического зондирования

Пример интерпретации трехслойной кривой зондирования по сводной палетке.

Совмещение кривых: а — первое, б — второе; 1 — интерпретируемая кривая; 2 — палеточные кривые; цифры у кривых в круглых скобках — рзп/рр ; цифры у кривых в квадратных скобках D/dс

Интерпретация двухслойных кривых зондирования в пластах большой толщины (h > 5-6 м)

1)Нанести точки интерпретируемой кривой и крест.

2)При совмещении крестов бланка и палетки точки фактической кривой зондирования либо совмещаются с одной из палеточных кривых, либо располагаются согласованно между двумя кривыми палетки. Удельное сопротивление пласта находится по пересечению фактической кривой зондирования с кривой А палетки, представляющей собой геометрическое место точек рк/р = Рп/Рр на палетке и точек рк = рп на бланке.

Пример интерпретации двухслойной кривой зондирования 1-интерпретируемая кривая (рп/рр=40), 2-двухслойные палеточные кривые.

Интерпретация трехслойных кривых зондирования

в случае проникновения, повышающего сопротивление пласта

(Pp<P3n>Pn ,h>5-6м)

При интерпретации фактическую кривую зондирования условно делят на правую и левую ветви. Левую ветвь обычно отождествляют с точками рк, соответствующими малым зондам, характеризующим зону проникновения, а правую - со значениями рк, записанными большими зондами и определяемыми удельным сопротивлением пласта.

При совмещении фактической кривой зондирования с двухслойной палеткой находится модуль левой ветви или отношение РЗП/Рр- Последнее позволяет выбрать группу соответствующих палеток трехслойных кривых с таким же или близким модулем рзп/рр. Из данной группы по лучшему совпадению с фактической кривой зондирования подбирается палетка с наиболее близкими значениями модуля D/dc. Удельное сопротивление пласта находят по точке (рк = рп) пересечения фактической кривой зондирования с кривой А палетки.

Параметры зоны проникновения рзп и D определяют по соответствующим модулям выбранной палетки трехслойных кривых — РЗП/Рр и D/dc или в результате интерполяции между двумя ближайшими палетками. При определении параметров зоны проникновения такими способами рзп и D близки к действительным, если значения D/dc и рзп/р выше, чем следующие:

Рзп/Рр 8 20 60 100 200

D/dc 2 3 5 6 g

Если значения Рзп/рр и D/dc не превышают этих величин, наблюдается эквивалентность кривых зондирования, и параметры зоны проникновения, найденные по палеткам трехслойных кривых, могут не соответствовать действительным.

При неглубоком проникновении фильтрата глинистого раствора в пласт для интерпретации трехслойных кривых зондирования могут быть использованы палетки «U-эквивалентности» . Такая палетка выбирается по отношению рк/рр правой ветви фактической кривой зондирования. Искомая величина р устанавливается по положению правой асимптоты. При совмещении левой ветви кривой. зондирования с палеточной определяют параметр U=(рзп-рп)/рп*ln(D/dc) по которому может быть вычислен диаметр зоны проникновения Д если известно удельное сопротивление зоны проникновения рзп, полученное независимым способом (например, по диаграммам экранированных микрозондов).

U-эквивалентность.

1)Нанести точки интерпретируемой кривой и крест.

2)Левую часть интерпретируемой кривой совмещают с двухслойной палеткой, находят рзп/рп и выбирают нужную группу палеток трехслойных кривых, найти модуль D/dc.

3)Для интерпретации используют палетку БКЗ-U, находят рк/рр и соответствующую палетку БКЗ-U.

4)Строят левую ветвь интерпретируемой кривой и сопоставляют с палеточными. Находят U.

5)по положению правой асимптоты соответствующей палеточной кривой, снесенной на бланк находят рп.

17. Интерпретация диаграмм диэлектрического метода.

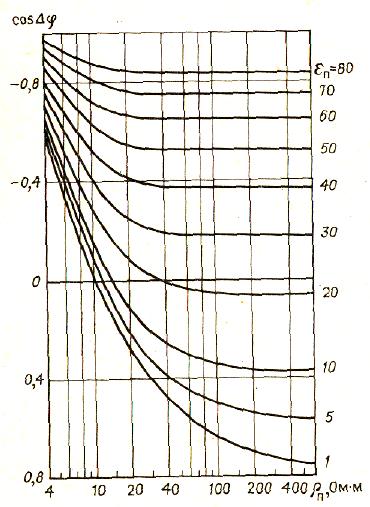

Для исследования разрезов скважин методом диэлектрической проницаемости (ДМ) используют прибор, основными элементами которого являются генераторная катушка Г, создающая электромагнитное поле с частотой в десятки мегагерц, и приемные катушки П1 П2, используемые для измерения модуля напряженности электромагнитного поля hz и фазы вектора напряженности . Значения hZl ,hz2 и измеренные приемными катушками, несут информацию о диэлектрической проницаемости и удельном сопротивлении изучаемой среды.

В настоящее время в промышленности используют модификацию ДМ - волновой диэлектрический метод (ВДМ), применяемый в двух вариантах. Аппаратура АДК-1 регистрирует функцию разности фаз = - 2 поля в точках 1 () и 2(2) - cos. Аппаратура ДК1-713 измеряет sin /2, отношение вертикальных составляющих амплитуд hZl / hZ2 и величину (hZl / hZ2)/ hZ2 при частоте поля 43 Мгц. Все три измеряемые величины зависят от параметров и среды; в наименьшей степени зависит от величина .

Исследования ВДМ проводят в не обсаженных скважинах, заполненных РВО с р > 0,7-0,8 Ом*м или РНО. С увеличением удельного сопротивления промывочной жидкости и пород изучаемого разреза ( п > > 5 Ом*м) эффективность метода возрастает.

В пластах ограниченной толщины формы кривых ВДМ cos, sin /2 и отношения амплитуд симметричны относительно середины пласта, начиная с h > 0,5 м. Границы пластов выделяют по точкам перегиба кривых (половине аномалии). Глубинность метода 0,6—0,8 м. Скважина с dc = 0,3 м, заполненная пресным раствором ( > 0,7-0,8 Ом*м), не влияет на результаты измерений. Влиянием скважины с dс>0,3м при < 0,7-0,8 Ом*м можно пренебречь только в разрезе высокого сопротивления. Зона проникновения с D < 0,6-0,8 м (D = 4dc) практически не влияет на показания ВДМ. При D> 0,6-0,8 м зона проникновения влияет на результаты исследований ВДМ тем интенсивнее, чем больше D и чем сильнее различие параметров е и р зоны и неизмененной части пласта. Количественная интерпретация материалов ВДМ с целью определения параметров п и п целесообразна в скважинах, пробуренных на РНО, или в скважинах с РВО для объектов с D < 0,6 м.

Для интерпретации диаграммы cos, получаемой аппаратурой АДК-1, используют палетку. На диаграмме помещают линейную шкалу параметра cos, значение которого меняется от 0,8 до —0,8 при изменении от 1 (воздух) до 80 (вода) для среды с = ∞. По этой причине на диаграмме обычно не помещают шкалу , поскольку п с некоторым приближением только при п > 80 Ом-м. Поэтому п определяют в каждом пласте по палетке. Для этого каким-либо способом (чаще по диаграммам фокусированных зондов) находят величину п и по точке с координатами {п, cos} определяют искомое п.

Более надежным считается определение по диаграммам аппаратуры ДК1-713, поскольку этот зонд дает два уравнения sin 2 = f(,п) и hz2/hzl = f(,п) для определения двух неизвестных п п

Палетка для определения п по данным индукционного зонда аппаратуры АДК-1

8. Удельное электрическое сопротивление нефте- и газонасыщенных коллекторов. Радиальная неоднородность этих коллекторов. Факторы, которыми определяется сопротивление в ближней зоне и удаленной от стенок скважины частях пласта.

Удельное сопротивление нефтегазонасыщенных пород ρнп пропорционально удельному сопротивлению этих же пород при их 100%-ном насыщении пластовой водой ρвп. Коэффициентом пропорциональности служит параметр насыщения Рн: ρнп=Рнρвп. Параметр насыщения зависит от коэффициента водонасыщенности kв, литологии пород и характера распределения воды и углеводородной фазы в поровом пространстве.

Как показали экспериментальные исследования, связь Рн и kв аппроксимируется выражением: Рн= an/kвn, где а и n — эмпирические константы, характерные для данного типа отложений.

Величина коэффициента аn близка к 1. Показатель степени n зависит от глинистости породы и степени гидрофобности твердой фазы. Для неглинистых и слабоглинистых гидрофильных пород n=1,8—2. Увеличение глинистости коллекторов приводит к тем большему уменьшению n, чем ниже минерализация пластовых вод, для таких пород n=1,3—1,8. Гидрофобность коллектора увеличивает его удельное сопротивление, для частично гидрофобных пород n=2—5. Полностью гидрофобный коллектор характеризуется n>5. Большинство терригенных и карбонатных коллекторов нефтяных и газовых месторождений относится к гидрофильным коллекторам [16, 17, 23].

Обобщение экспериментального материала позволило предложить для практического использования усредненную зависимость Рн=ƒ(kв) для различных типов пород, (рис. 2.6) [16, 17, 23]