- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.

- •Комплекс гис в скважинах с рно.

- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).

- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).

- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.

- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.

- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.

- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.

- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины

- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта

- •18. Определение глинистости по сп и гк

- •Введение поправок

- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.

- •Нейтронные параметры горных пород

- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.

- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.

- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк

- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт

- •Нейтронный гамма метод нгм

- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).

- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.

- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.

- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.

- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.

- •38.Явления Экранирования на кривых гз

- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).

- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).

- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.

- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.

- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.

- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.

- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.

- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.

- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.

- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.

- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.

- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)

9. Интерпретация диаграмм микрометодов.

В настоящее время в практике геофизических работ применяют обычные и экранированные микрозонды. При обычном микрозондировании производят измерения градиент-микрозондом AO,025MO,025N и потенциал-зондом АО,05М.

Экранированные микрозонды бывают трех разновидностей: двух-, трех- и четырехэлектродные.

Двухэлектродный экранированный микрозонд — это аналог трехэлектродного зонда БМ.

Трехэлектродный экранированный микрозонд отличается от двухэлектродного наличием между основным А0 и экранным Аэ электродами дополнительного рамочного измерительного электрода М, потенциал которого в процессе записи поддерживается равным потенциалу электроду Аэ. За счет этого существенно (по сравнению с двухэлектродным) увеличивается глубинность его исследований. Поэтому измерения трехэлектродным экранированным микрозондом называются каротажем ближней зоны.

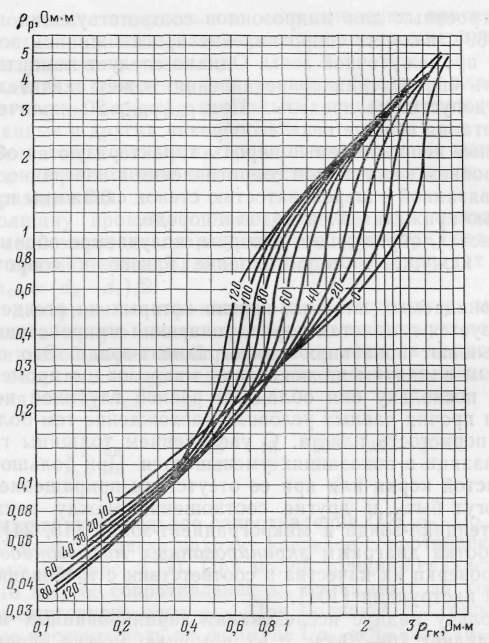

Р ис.

2.13. Зависимости удельного электрического

сопротивления глинистой корки ргк от

сопротивления ПЖ Pp.

ис.

2.13. Зависимости удельного электрического

сопротивления глинистой корки ргк от

сопротивления ПЖ Pp.

Шифр кривых — температура, °С

Принцип действия четырехэлектродного экранированного микрозонда такой же, как семиэлектродного экранированного зонда.

Диаграммы обычных микрозондов используют в основном для целей качественной интерпретации. Однако существует и принципиальная возможность количественного определения удельного сопротивления. Для этого необходимо располагать значениями кажущегося сопротивления, полученными обоими микрозондами: микроградиент- и микропотенциал-зондами. Для этого выделяют пласт (границы пласта проводят по точкам перегиба кривой КС) и против него отсчитывают значения ρк. Далее определяют сопротивление глинистой корки ρгк, которое в первом приближении принимается за сопротивление промежуточной зоны (рис. 2.13). Затем с помощью специальных палеток, построенных для микрозондов соответствующих конструкций, находят сопротивление прискважинной зоны ρпп и толщину промежуточной зоны. Однако следует помнить, что погрешность определения сопротивления может значительно превышать допустимые пределы. При ρпп/ρгк>20 количественная интерпретация вообще нецелесообразна.

Плотные непроницаемые породы характеризуются общим высоким уровнем кажущегося сопротивления и изрезанностью кривой ρк, связанной с шероховатостью стенок скважины и неравномерностью прижатия электродов к породе.

В пластах, образующих каверны, получаемое обоими микрозондами кажущееся сопротивление близко к сопротивлению ПЖ.

В проницаемых пластах, против которых на стенке скважины образуется глинистая корка, показания микропотенциал-зонда превышают показания микроградиент-зонда. Это связано с различным влиянием на показания микрозондов промежуточного слоя, поскольку они обладают разной глубиной исследования. При прочих равных условиях расхождение тем больше, чем меньше пористость пласта. С увеличением толщины глинистой корки разница в показаниях уменьшается. При большой толщине глинистой корки или при ее отсутствии приращение отсутствует. Могут быть и другие соотношения между показаниями микропотенциал-зонда и микроградиент-зонда.

Обработка диаграмм экранированных микрозондов начинается с проверки их качества в соответствии с требованиями технической инструкции.

Поскольку радиус исследования экранированных микрозондов составляет 10—20 см, с их помощью можно оценивать сопротивление прискважинной части пласта. В проницаемых пластах это соответствует промытой зоне.

Толщина пласта, если она превышает 20—30 см, не влияет на показания экранированного микрозонда.

В скважинах, заполненных ПЖ с сопротивлением менее 0,5 Ом·м, на показания зонда влияет контактное сопротивление электродов зонда. Приближенный учет этого влияния проводят с помощью специальных палеток.

Промежуточный слой между электродами зонда и породой снижает кажущееся сопротивление, если его толщина hсл превышает 10—15 мм, тем больше, чем выше сопротивление пласта и больше hсл. При этом резко падает разрешающая способность экранированного микрозонда по сопротивлению и, следовательно, возможность его количественной оценки. Для двухэлектродного экранированного микрозонда количественная оценка ρп возможна для следующих диапазонов изменения ρп/ρсл при разных hсл:

Для определения удельного сопротивления прискважинной зоны пласта по диаграммам экранированного микрозонда проводят следующие операции.

1. Выделяют объекты интерпретации. Границы пластов проводят по точкам перегиба кривой КС, при этом можно использовать данные и других методов ГИС.

2. Против выделенных интервалов отсчитывают значения кажущегося сопротивления.

3. Толщину промежуточного слоя hсл при использовании микрокаверномера, диаграмму которого регистрируют одновременно с кривой экранированного микрозонда, находят по выражению hсл = (dд—dc)/2.

Если диаграмма микрокаверномера отсутствует, можно использовать обычную кавернограмму. Но найденную по ней толщину глинистой корки необходимо исправить за неплотное прилегание башмака микрозонда к глинистой корке, используя соотношения между hсл и hгк:

![]()

4. Определяют удельное сопротивление ПЖ ρp. По значению ρp и температуре пласта находят удельное сопротивление глинистой корки (см. рис. 2.13). При малой толщине глинистой корки (менее 10 мм) ее сопротивление ρгк принимают за сопротивление промежуточного слоя ρсл. При большой hгк сопротивление Рсл лучше рассчитывать по формуле 1/ρcл = hгк/ρгк + (hсл—hгк)/рр,

5 .

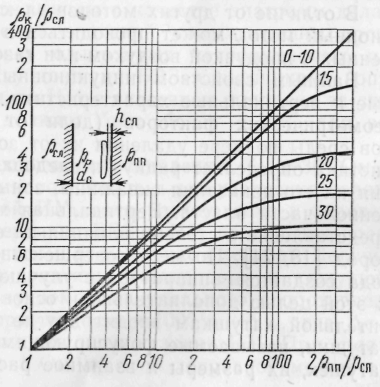

Для непосредственного определения

удельного сопротивления прискважинной

зоны необходимо выбрать соответствующую

палетку. Палетки построены для

двухэлектродного экранированного

микрозонда, для фиксированных значений

сопротивления промежуточного слоя

(0,05, 0,1, 0,2 и ≥0,5 Ом-м) и представляют собой

семейства кривых зависимости ρк/ρсл

от ρпп/ρсл,

шифром которых служит толщина

промежуточного слоя hсл

(рис. 2.14).

.

Для непосредственного определения

удельного сопротивления прискважинной

зоны необходимо выбрать соответствующую

палетку. Палетки построены для

двухэлектродного экранированного

микрозонда, для фиксированных значений

сопротивления промежуточного слоя

(0,05, 0,1, 0,2 и ≥0,5 Ом-м) и представляют собой

семейства кривых зависимости ρк/ρсл

от ρпп/ρсл,

шифром которых служит толщина

промежуточного слоя hсл

(рис. 2.14).

Рис. 2.14. Палетка для определения удельного электрического сопротивления прискважинной зоны ρпп по данным двухэлектродного экранированного зонда (ρсл>0,5 Ом-м). Шифр кривых — hсл мм

При интерпретации используют палетку с величиной ρсл, наиболее близкой к фактическому значению ρсл. Определив ρк/ρсл и зная hcл, по палетке находят ρпп/ρсл и далее ρпп. При отсутствии зоны проникновения эта величина соответствует удельному сопротивлению пласта, в проницаемых пластах — сопротивлению промытой зоны.

Погрешность определения сопротивления уменьшается, если использовать для этой цели комплекс микроустановок разного радиуса исследований, а не одну диаграмму экранированного микрозонда.

Естественная радиоактивность пород. Единицы измерения естественной радиоактивности. Геохимия наиболее распространенных естественных радиоактивных элементов. Возможности и круг задач, решаемых с помощью метода естественной радиоактивности.

Естественная гамма-активность горных пород определяется содержанием радия, урана, тория (включая радиоактивные продукты распада этих элементов) и изотопа калия К40. В несопоставимо меньшей степени гамма-активность связана с присутствием в породах других радиоактивных элементов: Rb87,La138,Lu176,Pu239.

Естественная радиоактивность горных пород оценивается следующими единицами:

1. Числом распадов в секунду (расп/с), а также единицей кюри (Ки). Единице кюри соответствует количество радиоактивного вещества, в котором распадается столько же атомов, сколько распадается в одном грамме радия. В геофизической практике используют микрокюри(10-6 Ки), что соответствует распаду в среднем 3,7-104 атомов в секунду.

2. Эквивалентным содержанием радия (по гамма-излучению). За единицу эквивалентной массовой концентрации q радия по гамма-излучению принимают грамм эквивалента радия на грамм породы (г-экв. Rа/г, в единицах СИ кг-экв. Rа/кг). Грамм-эквивалент радия (кг-эквивалент радия) равен суммарной концентрации радиоактивных элементов, при которой в среднем в секунду в грамме (килограмме) вещества происходит излучение того же числа гамма-квантов, как и в грамме (килограмме) радия.

При геофизических исследованиях скважин целесообразно пользоваться объемной единицей концентрации k радиоактивных элементов. В единицах СИ наиболее удобна дольная единица — нано-эквивалент радия на кубический метр-породы.

Цифровые значения гамма-активности большинства пород, выраженные в этой единице, будут заключаться в пределах 0,1-100. Заметим, что по гамма-излучению 1(нкг-экв. Ra/м3) приблизительно равноценен концентрациям 3*10-3кгU/м3;6,5*10-3кгTh/м3 и 13кгK/м3

При использовании единиц концентрации по гамма-излучению необходимо учитывать спектр излучения при эталонировке измерительной аппаратуры.

3. Мощностью дозы гамма-излучения в рентгенах в час (Р/ч), миллирентгенах в час (10-3 Р/ч) и микрорентгенах в час (10-6Р/ч). Единица микрорентген в час называется гаммой.

В магматических горных породах уран и торий обычно содержатся в виде рассеянных первичных минералов, например уранинита, бреггерита, торита, торианита, саиарскита, лодочникита и других. Из магматических пород наиболее радиоактивны кислые породы, гамма-активность которых достигает 50 (нкг-экв. Ra/м3)

Основные породы менее радиоактивны. Наименьшую радиоактивность имеют ультраосновные породы.

В осадочных горных породах уран и торий присутствуют в виде продуктов разрушения первичных минералов, многочисленных вторичных минералов - силикатов, сульфатов, фосфатов, карбонатов, арсенатов, ванадатов, а также в виде ионов, преимущественно урана и радия, сорбированных поверхностью частиц, составляющих породу. Одним из распространенных минералов тория является ториеносный монацит.

Из осадочных горных пород (не содержащих сосредоточенных скоплений радиоактивных минералов) наибольшую радиоактивность имеют глубоководные илы, тонкодисперсные и битуминозные глины, образовавшиеся в восстановительной обстановке. В этих условиях происходит выпадение урана из растворов; коллоидный материал глубоководных отложений (включая органические коллоиды) интенсивно адсорбирует многовалентные ионы урана, и осадок обогащается тонкодисперсными продуктами разрушение минералов тория. Повышенная радиоактивность глинистых осадков объясняется также присутствием калия. Гамма-активность глубоководных осадков достигает 60 (нкг-экв. Ra/м3).

Гамма-активность неглубоководных и континентальных глин, мергелей, известковистых и песчаных глин колеблется от долей до 10(нкг-экв. Ra/м3) она возрастает с увеличением содержания в них тонкодисперсного и особенно коллоидного материала.

Радиоактивность песков, песчаников, известняков и доломитов еще ниже, и их гамма-активность обычно заключается в пределах 0,1—5 (нкг-экв. Ra/м3). Повышенная гамма-активность наблюдается в зонах современной вторичной доломитизации в песках и песчаниках полимиктового состава, а также содержащих глауконит. Довольно большой вклад в гамма-активность осадочных пород вносят акцессорные минералы: циркон, ксенотим и др. Для песчано-глинистых и карбонатных пород характерно увеличение гамма-активности с возрастанием их глинистости.

Наименьшую гамма-активность из всех осадочных пород, определяемую долями (нкг-экв. Ra/м3), имеют большинство ископаемых углей и гидрохимические осадки (гипсы, ангидриды, каменная соль), за исключением калийных солей. Последние (сильвин, карналит и др.) характеризуются высокой гамма-активностью до 50 (нкг-экв. Ra/м3).

Гамма-метод позволяет судить о радиоактивности горных пород и используется для расчленения геологического разреза, оценки глинистости, выделения и оценки радиоактивных руд.

ГМ - метод, который отображает геохимию вещества.

Факторы, влияющие на показания ГМ

Нужно учитывать влияние слоя раствора (чем больше dс ,тем больше влияние)

Глинистая корка

Эксцентричное расположение прибора

Толщина обсадной колонны и цементного камня

Назначение ГМ:

Определение глинистости

Литологическое расчленение разреза

Определение геохимических разрезов

Количественная оценка коллекторов с радиоактивным скелетом (ГМ спектрометрия)

11. Кривые Rк=f(Y) идеальных градиент зондов dс=0