- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.

- •Комплекс гис в скважинах с рно.

- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).

- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).

- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.

- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.

- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.

- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.

- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины

- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта

- •18. Определение глинистости по сп и гк

- •Введение поправок

- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.

- •Нейтронные параметры горных пород

- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.

- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.

- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк

- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт

- •Нейтронный гамма метод нгм

- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).

- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.

- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.

- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.

- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.

- •38.Явления Экранирования на кривых гз

- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).

- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).

- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.

- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.

- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.

- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.

- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.

- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.

- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.

- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.

- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.

- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)

7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.

34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

Собственные потенциалы или потенциалы самопроизвольной поляризации (СП), регистрируемые при исследовании нефтяных и газовых скважин, обусловлены естественными электрическими полями, возникающими в результате электрохимических процессов, протекающих на границах между скважиной и породами, а также на границах между пластами различной литологии в разрезе скважины. Среди электрохимических процессов, формирующих потенциалы СП в скважине, основную роль играют диффузия солей и течение жидкости, в результате которых возникают соответственно потенциалы диффузионного или фильтрационного происхождения. Главная роль принадлежит диффузионным потенциалам.

ЭДС диффузионного происхождения.

На границе водных растворов соли различной концентрации возникает диффузионная ЭДС, определяемая формулой Нернста:

где Ед— диффузионный потенциал, мВ; R = 8,314 Дж/ моль - универсальная газовав постоянная; F = 96500 Кл/моль —число Фарадея; Т — абсолютная температура (К); nк nа — число катионов и анионов, на которое диссоциирует молекула электролита (соли);zк , zа — валентности; и, v — подвижности катиона и аниона; с1 , с2 — концентрации растворов «1» и «2».

В общем случае

где

;

;

Соответственно числа переноса катионов и анионов, определяющие доли электричества, переносимые катионами и анионами при диффузии.

Для одновалентной соли

Наиболее распространены в растворе соли NaCl (Кд= -11,6), NaHCO3 (Кд= -2,2), CaCl2 (Кд= -19,7), MgCl2 (Кд= -22,5), Na2SO4 (Кд= +2), KCl (Кд= +0,4)

Диффузионно-адсорбционная ЭДС

Еда возникает также между растворами соли или солей различной концентрации, по не при непосредственном их контакте, как в случае диффузионной ЭДС а при разделении их пористой перегородкой из диэлектрика, например, образцом горной породы.

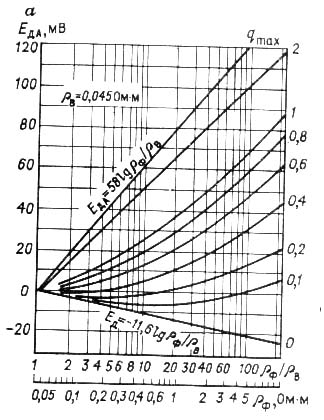

Еда = КдаlgC1/C2

где Кда — коэффициент диффузионно-адсорбционной ЭДС

Для породы с крупными порами — глинистый песчаник или известняк — значения Nк и Nа не отличаются от таковых для случая непосредственного контакта тех же растворов, поэтому для такой породы Ада= Кд и Еда=Ед.

При разделении растворов породой с ультратонкими порами («идеальная мембрана») — плотной, высокодисперсной глиной — радиус пор r породы соизмерим с толщиной ДЭС на поверхности твердой фазы, а его внешняя обкладка, образованная обычно катионами, целиком заполняет объем пор. В этом случае Nк=1, Na = 0 и величина Еда достигает предельного значения

Кдапред = 2,3RT/zF

Для растворов одновалентных солей Кдапред = +58 мВ, двухвалентных—29 мВ.

Соответственно для растворов NaCl получаем 2 предельных случая:

Ед= - 11,6lg(C1/C2) и Едапред=+58lg(C1/C2).

Выражения lgC1/C2 можно заменить на lg2/1 тогда пределы изменения ЭДС примут вид

применимо к сважине

2=ф,

а 1=в

применимо к сважине

2=ф,

а 1=в

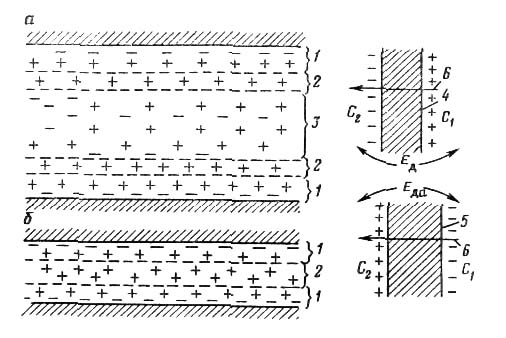

Перенос ионов в широком и узком капилляре. 1 – адсорбированные ионы 2 – подвижные ионы диффузного слоя 3 – свободный раствор 4,5 – перегородки с крупными и ультратонкими порами 6 – направление диффузии

Фильтрационная ЭДС

Возникает при фильтрации жидкости через капилляр.

Уравнение Гельмгольца

где

- диэлектрическая проницаемость

- дзета-потенциал течения

- сопротивление воды

- вязкость

- число ПИ p

- градиент давления. Дзета-потенциал

определяется как разность потенциалов

между подвижной и неподвижной частями

ДЭС.

где

- диэлектрическая проницаемость

- дзета-потенциал течения

- сопротивление воды

- вязкость

- число ПИ p

- градиент давления. Дзета-потенциал

определяется как разность потенциалов

между подвижной и неподвижной частями

ДЭС.

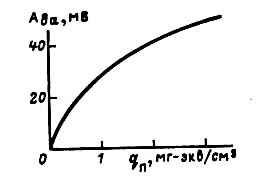

Емкость катионного обмена

Содержание в породе высокодисперсного материала часто характеризуется параметрами глинистости (Сгл, Кгл), но наиболее четко оно выражается параметром приведенной емкости обмена

,

где Q100

– адсорбционная способность 100 гр

твердой фазы минерального скелета , ск

– плотность минерального скелета, qп

– число мг-экв

катионов ДЭС на поверхности твердой

фазы в 1 см3

объема пор.

,

где Q100

– адсорбционная способность 100 гр

твердой фазы минерального скелета , ск

– плотность минерального скелета, qп

– число мг-экв

катионов ДЭС на поверхности твердой

фазы в 1 см3

объема пор.

Кгл=Сгл(1 – Кп), гл=Кгл/(Кгл+Кп), поэтому для глин

Шифр кривых – емкость катионного обмена. Вехняя линия – чистые глины, нижняя – чистые песчаники.

Диффузионно-адсорбционная активность

- способность породы вызывать отличие Еда от Ед.

Ада=Кда – Кд

Статическая аномалия СП

это значение скачка потенциала, фиксируемое электродом М при пересечении им границы пласта во время движения его в скважине.

Es=Eда гл + Еда п , где Еда гл – ЭДС действующая на границе глина – скважина, Еда п – на границе песчаник – скважина.

Es= (Кда гл – Кда п) lgСв/Сф= (Кда гл – Кда п)lgф/в= Кспlgф/в, где Ксп – коэффициент статической аномалии СП.

Так для пласта, представленного чистым неглинистым песчаником с вмещающей породой – глиной,

Es = 70 lgф/в

C учетом пластовой температуры

Est = 70((t+273)/293)lgф/в

Т.о. статическая аномалия – аномалия ЭДС регистрируемая при движении электрода в скважине на границе 2-х пород с различной qп – емкостью катионного обмена в случае отсутствия влияния на нее вмещающих пород и пласта коллектора

Регистрируемое значение в скважине

Электрод N на поверхности заземлен, и имеет постоянное значение UN, электрод в скважине M является точкой записи. Регистрируется разность потенциалов между M и N.

i(Rc+Rгл+Rп)=Ер-гл+Ер-пор+Егл-п, где р-гл – раствор-глина, р-пор – раствор-порода, гл-п – глина-порода.

Регистрируемое значение U=iRc=Es – i(Rгл + Rп).

Т.о. видно, что регистрируемое значение практически во всех случаях меньше статического (за исключением случая когда i(Rгл + Rп) << iRc), что видно на рисунке.

Статической аномалии также можно дать такое определение – это скачок разности потенциалов U против подошвы / кровли пласта при отсутствии тока в представленной цепи.

Интерпретация метода

Отбивка границ

Для мощных пластов – по середине аномалии (в этом случае среднее значение показаний дает U=Es)

Для тонких – или по точкам перегиба или по специальным палеткам (в этом случае Es>U)

Проведение линии глин.

Линия глин используется в качестве нулевой линии в методе, представляет собой линию, соединяющую максимальные показания СП в разрезе (чаще всего глины, однако иногда встречаются случаи, где в>ф , в этом случае максимальные пок-я будут за этими пластами)

Снятие показаний U

Показание U – разница между пок-ем на линии глин и действительным значением.

Вычисление Es

Производится путем введения поправки сп по палетке.

Шифр палетки - вм/р, D/dc, зп/р. Шифр кривых на палетке - п/р.

В этом случае Е=Uсп/сп

При обработке кривых СП исправленное значение, которое будет отсчитываться тоже от линии глин будет равно

Е=(Uсп - Евм/сп)+ Евм, Евм – просчитанная аномалия предыдущего пласта

Расчет сп

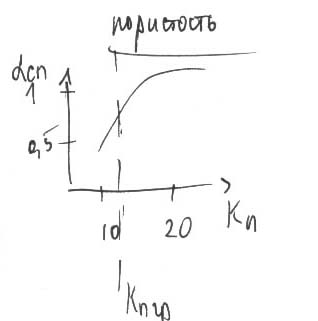

сп – относительная амплитуда СП, применяется ввиду того, что часто неправильно установлен масштаб регистрации. Применение отн. Амплитуды позволяет устранить погрешности mul масштаба записи.

сп=Е/Еопт, где Еопт – оптимальное значение по разрезу(опорный пласт). Часто Еопт=Еmax – соответствует пластам чистой глины.

Применение метода

Вычисление относительной глинистости гл

Шифр кривых – различные районы , различные месторождения

Зная сп, выбираем наиболее кривую с наиболее близким районом и берем относительную глинистость.

Вычисление пористости

Существует зависимость между сп и Кп .

Н а

рисунке Кпгр – граничное значение

пористости между коллектором и

неколлектором. Справа от Кпгр расположены

коллектора

а

рисунке Кпгр – граничное значение

пористости между коллектором и

неколлектором. Справа от Кпгр расположены

коллектора

Оценка сопротивления пластовой воды или оценка ее минерализации

Ведется по формуле Est = 70((t+273)/293)lgф/в, берутся 2 пласта – пласт чистой глины и пласт чистого песчаника, считается Est - статическая аномалия СП, решается уравнение либо относительно в, либо если записано в минерализациях, относительно минерализации Св