- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.

- •Комплекс гис в скважинах с рно.

- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).

- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).

- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.

- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.

- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.

- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.

- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины

- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта

- •18. Определение глинистости по сп и гк

- •Введение поправок

- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.

- •Нейтронные параметры горных пород

- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.

- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.

- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк

- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт

- •Нейтронный гамма метод нгм

- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).

- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.

- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.

- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.

- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.

- •38.Явления Экранирования на кривых гз

- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).

- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).

- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.

- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.

- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.

- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.

- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.

- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.

- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.

- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.

- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.

- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)

Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.

Метод рассеянного гамма-излучения (ГГМ) основан на измерении интенсивности Iγγ гамма-излучения породы при облучении ее потоком гамма-квантов. При облучении породы жесткими гамма-квантами (Eγ=1 МэВ) интенсивность рассеянного гамма-излучения, обусловленного главным образом комптоновским эффектом, определяется только плотностью среды и практически не зависит от содержания в ней тяжелых элементов. Облучение породы мягкими гамма-квантами (Eγ = 0,5 МэВ) порождает рассеянное гамма-излучение, обязанное в основном фотоэффекту; интенсивность его пропорциональна атомному номеру вещества г и не зависит от его плотности. При энергии облучающих гамма-квантов 0,5<Eγ<1 МэВ интенсивность рассеянного гамма-излучения породы зависит от обоих факторов.В связи с этим метод ГГМ применяют в двух модификациях:

а) в плотностном варианте (ГГМ-п) для изучения плотности пород при использовании источника жесткого гамма-излучения (обычно СО-60);

б) в селективном варианте (ГГМ-с) для определения концентрации в породе элементов с большим атомным номером при облучении пород источником мягких гамма-квантов (обычно Cs-137 или Hg-203).

Радиус исследования гамма-гамма-методом не превышает 10—15 см, поэтому на его показания большое влияние оказывают диаметр скважины, глинистая корка, обсадная колонна, цементный стакан; такие исследования проводят только в необсаженных скважинах.

Форма кривых ГГМ аналогична кривым ГМ. Характер влияния на величину аномалии Iγγ параметров h и ντ такой же, как и для кривых Iγ. Правила отбивки границ по характерным точкам те же.

Плотностной вариант ггм (ггм-п)

Рассеяние гамма-излучения с энергией больше 1 МэВ определяется плотностью пород, поскольку гамма-кванты рассеиваются на электронах. Эффект рассеяния зависит от концентрации пе электронов в единице объема облучаемого вещества:

![]() (59)

(59)

где δ/Α — число грамм-атомов вещества в единице объема (δ — плотность, А — атомный вес); N — число Авогадро; z — заряд ядра (или число электронов в атоме).

Породообразующими в разрезах скважин нефтяных, газовых и угольных месторождений являются легкие элементы с z<20 (углерод, кислород, кремний, алюминий, магний, кальций и т.п.), для которых z/A = 0,5. Исключение составляет водород, у которого z/A = 1. Таким образом, для осадочных пород, состоящих из легких элементов, можно положить z/A = 0,5 и считать электронную плотность δе пропорциональной массовой плотности δn

![]() (60)

(60)

с постоянным коэффициентом пропорциональности В. Непостоянство В в породах с высокой пористостью благодаря значительному содержанию водорода, учитывается при переходе от δе к δn.

Характерной особенностью диаграмм ГГМ является, однако, не прямая, а обратная связь показаний Iγγ с плотностью, что обусловлено размером зонда. Если бы индикатор гамма-излучения размещался вблизи источника, среда с повышенной плотностью электронов в единице объема отмечалась бы высокой интенсивностью рассеянного излучения, а среда с низкой плотностью электронов — минимальной. Однако регистрировать рассеянное гамма-излучение в непосредственной близости от источника нельзя из-за большого прямого фона излучения самого источника. Обычно размер зонда Lγγ больше, чем расстояние, в пределах которого поглощаются гамма-кванты в средах максимальной плотности, поскольку между источником и индикатором размещен свинцовый экран. В связи с этим на диаграмме ГГМ-п показания тем ниже, чем выше плотность изучаемой среды. Поскольку при постоянном минеральном составе (δск = const) пород плотность увеличивается с уменьшением пористости, диаграмма Iγγ отражает изменение kп.

Если зонд ГГМ не прижимается непосредственно к стенке скважины, между зондом и стенкой располагается слой бурового раствора или глинистой корки с плотностью, резко отличающейся от средней плотности пород. Это происходит обычно в пластах небольшой толщины с увеличением диаметра скважины (каверны) или в пластах-коллекторах с глинистой коркой. Влияние слоя низкой плотности со средней толщиной hсл на показания In весьма существенно, поэтому даже небольшие каверны отмечаются на кривой Iγγ как пласты пониженной плотности.

В этих условиях приведение значений измеряемой интенсивности Iγγ к единым скважинным условиям по диаграмме ГГМ, зарегистрированной с одним зондом, не может быть выполнено с удовлетворительной точностью.

Более надежно значения δп можно определить по результатам измерений двумя зондами Iγγ с учетом кавернограммы, зарегистрированной одновременно с кривыми Iγγ. Наиболее совершенный вариант этого способа связан с применением специальной аппаратуры. Скважинный прибор имеет два коллимирован-иых счетчика гамма-квантов, расположенных на разных расстояниях L1 и L2 от источника, и прижимное устройство, выполняющее одновременно роль каверномера. Аппаратура на поверхности содержит аналоговую счетную машину, позволяющую регистрировать Iγγ большого зонда в масштабе плотности породы с учетом поправок за влияние непостоянства скважинных условий. Программа работы счетной машины основана на том, что при постоянстве скважинных условий показания зондов Iγγ1 и Iγγ2 связаны линейно.

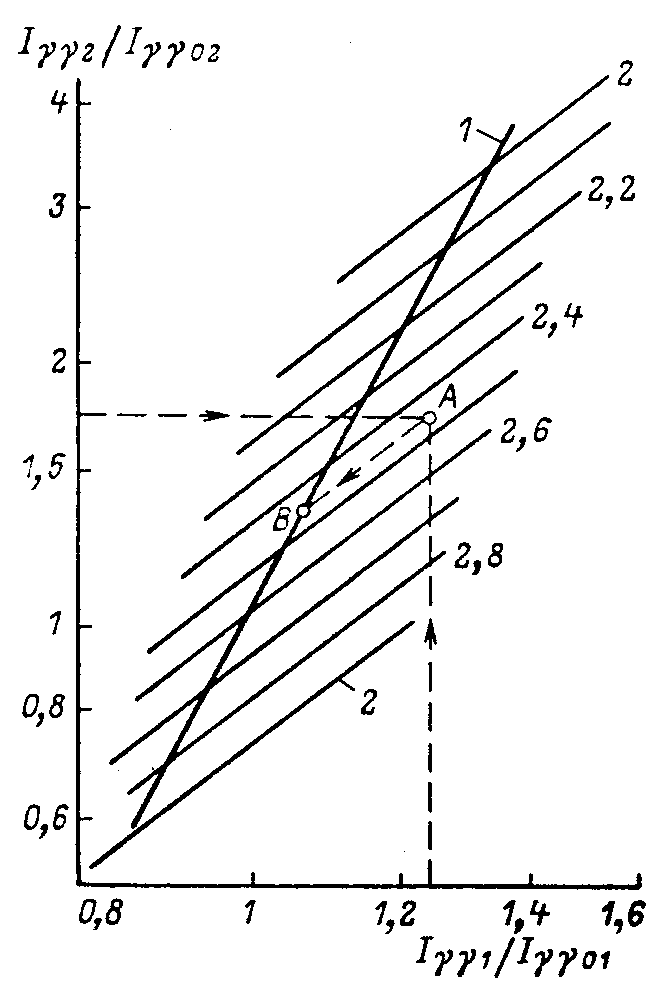

При наличии глинистой корки эта связь нарушается, причем отклонение точек от прямой происходит по одному и тому же закону (рис. 55).

Рис. 55. Палетка для определения объемной плотности породы по диаграмме ГГМ, зарегистрированной аппаратурой PKC-1.

Iγγ2/Iγγ02, Iγγ1/ Iγγ01 — отношения показаний большого и малого зонда к показаниям зонда в эталонной среде. Зависимости Iγγ2/Iγγ02 = f(Iγγ1/ Iγγ01): 1 — при отсутствии влияния глинистой корки; 2 — при наличии глинистой корки; шифр кривых — плотность породы δп, г/см3.

Используя линейную зависимость Iγγ2 = f(Iγγ1). шкалу плотности и поправочные графики по показаниям Iγγ1 и Iγγ2 в каждом пласте можно определить δп вручную. Для этого на палетку наносят точку с координатами /ττι и /Т72, соответствующими интенсивностям, зарегистрированным большим и малым зондами в данном пласте. Если точка оказалась на прямой, значит скважина влияния не оказывает, и тогда по шкале плотностей определяют величину δп, соответствующую точке А (см. рис. 55), через нее проводят линию в соответствии с ближайшими поправочными графиками до пересечения с прямой в точке В; координата точки В на шкале δ и есть искомая величина δп.

В настоящее время практически все материалы ГГМ в нефтяных и газовых скважинах получают с серийной двухзондовой аппаратурой РГП-2, РКС-3 или РК4-841, снабженной вычислительным устройством, сводящим к минимуму влияние условий скважины на диаграмму δп. К каждому комплекту аппаратуры придается набор эталонных сред с плотностью 2,32 г/см3 и 2,7 г/см3 (или 2,58 г/см3) и имитатор глинистой корки с плотностью 1,2—1,8 г/см3. До и после каждого измерения в скважине фиксируются показания прибора в двух эталонных средах с разной плотностью, а также показания прибора в эталонной среде вместе с имитатором корки. Результаты эталонировки наносятся на диаграмме и являются основой для построения вертикальной и радиальной характеристик скважинного прибора. Если замер выполнен без эталонировки, диаграмма, полученная при этом замере, считается браком.

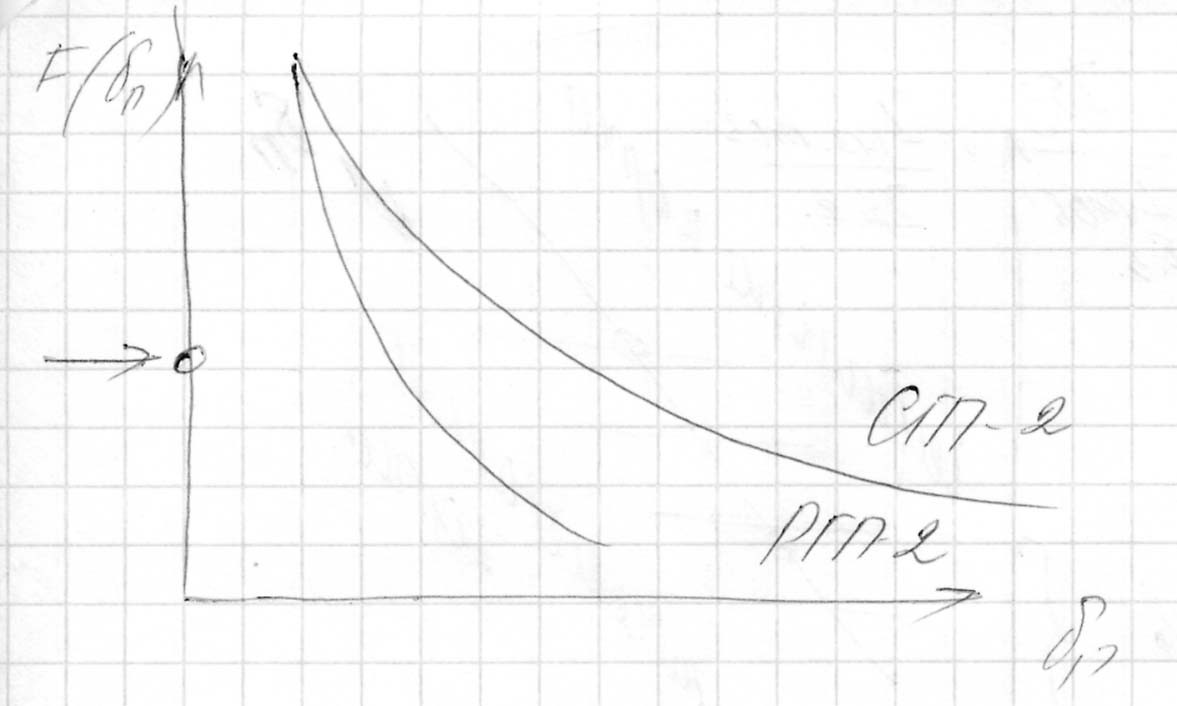

Аппаратура РГП-2 регистрирует по разрезу кривую функции F(δп), определяемой выражением

![]() (61)

(61)

где Iγγ1, Iγγ2 — показания малого и большого зондов в скважине; Iγγ01, Iγγ02 — показания зондов в эталонной среде; В — метрологическая константа аппаратуры.

Для перехода от значений F(δп) к значениям δп пользуются графиком, индивидуальным для данного прибора.

Вычислительное устройство обеспечивает автоматический учет и исключение влияния скважинных условий при толщине hсл промежуточного слоя (глинистая корка или буровой раствор) не более 2 см. При hсл>2 см введение поправки не исключает влияния скважинных условий и получаемые значения F(δп) и δп нельзя использовать для количественной интерпретации. Это соответствует интервалам уменьшения dc по сравнению с dн (толстая глинистая корка) или интервалам чередования слоев с различным dc>dн (каверны), когда прибор не прижимается плотно к стенке скважины, поскольку длина его больше толщины слоев. В этих интервалах получаемое по кривой F(δп) значение δ занижено по сравнению с истинным δп, поскольку плотность бурового раствора и глинистой корки обычно ниже плотности породы.

Аппаратура РКС-3 и РК4-841 регистрирует непосредственно кривую δ, за исключением интервалов скважины, где hсл>2см.

На диаграмме ГГМ-п, полученной с прибором РГП-2, вверху помещают шкалу F(δп), а под ней нелинейную шкалу δп. На диаграмме РКС-3 или РК4-841 шкала δп линейная. На диаграммах ГГМ-п, получаемых зарубежными фирмами, шкала δп линейная; кроме кривой δп помещается кривая коррекции Δδ, которая дает наглядное представление о величине поправки Δδ, вводимой вычислительным устройством в показания двухзон-дового прибора. Предельным значением Δδ обычно является 0,15 г/см3, которое соответствует предельному значению толщины промежуточного слоя, указанному выше.

В разрезах нефтяных и газовых скважин диаграммы ГГМ-п используют для расчета kп по величине δп. В породе с мономинеральным составом kп рассчитывают по формуле (слабоглинистые)

![]() (62)

(62)

где δск — плотность минерального скелета породы; δж — плотность жидкости, насыщающей породу в зоне, исследуемой ГГМ-п. Величина δж берется различной в зависимости от изучаемого объекта. В водоносном коллекторе используют значение δж, соответствующее минерализации фильтрата бурового раствора сф. В продуктивном коллекторе используемая в формуле (62) величина δж рассчитывается с учетом остаточного нефтегазонасыщения в промытой зоне.

Для песчано-глинистых разностей:

![]()

![]()

В породе биминерального состава величину kп находят по данным комплекса ГГМ-п — HM или ГГМ-п — AM, поскольку приходится искать два неизвестных — kп и величину параметра, характеризующего минеральный состав скелета.