- •Роль петрофизики, как основы количественной геологической интерпретации данных гис.

- •Комплекс гис в скважинах с рно.

- •Удельное сопротивление пластовых вод и промывочной жидкости (бурового раствора).

- •5. Интерпретация диаграмм экранированного зонда бк (сэз).

- •7. Метод потенциалов собственной поляризации. Его назначение, задачи, решаемые с помощью этого метода. Интерпретация диаграмм метода сп.

- •34.Диффузионные и диффузионно-адсорбционные потенциалы в скважинах нефтяных и газовых месторождений.

- •9. Интерпретация диаграмм микрометодов.

- •12. Определение положения внк по данным импульсного нейтрон-нейтронного метода.

- •Интерпретация диаграмм индукционного метода.

- •14. Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины

- •15. Эквивалентные кривые зондирования. А-эквивалентность. Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта

- •18. Определение глинистости по сп и гк

- •Введение поправок

- •2. Вычисление двойного разностного параметра I.

- •Нейтронные параметры горных пород

- •20. Литологическое расчленение терригенного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Геологические задачи, которые решает спектральный гамма-метод.

- •24. Фильтрационные эдс в скважинах.

- •25. Литологическое расчленение карбонатного разреза по данным электро- и радиометрии.

- •Определение внк по комплексу нейтронного гамма- и нейтрон-нейтронного методов. Нейтронный каротаж нк

- •Нейтрон–нейтронный метод по тепловым нейтронам ннМт

- •Нейтронный гамма метод нгм

- •28. Комплексная интерпретация бэз, бк и ик. (изорезистивная методика).

- •29. Установление типа фактической кривой зондирования.

- •Определение удельного сопротивления пластовых вод, фильтрата пж, глинистой корки.

- •36.Электромагнитные методы гис, их назначение, аппаратура, регистрируемые параметры и интерпретация диаграмм.

- •37.Физические основы викиз. Принцип изопараметричности, заложенный в основе метода. Интерпретация диаграмм викиз.

- •38.Явления Экранирования на кривых гз

- •39.Сравнить радиус исследования (глубинность) различных зондов электрических и магнитных методов гис (можно воспользоваться альбомом палеток бкз с изорезистами).

- •40.Физические предпосылки разделения нефтеностных и газоносных коллекторов по данным различных методов гис (нейтронных, акустических, плотностного).

- •41.Эффективность различных методов гис при определении текущего внк в случае закачки в нагнетательные скважины пресной воды.

- •42. Определение границ пластов по диаграммам электрических, магнитных и радиоактивных методов.

- •43.Интерпретация диаграмм мбк. Задачи, решаемые с помощью мбк.

- •44. Программа повторных замеров нейтронными методами со стационарным источником для выделения газоносных и обводнившихся коллекторов.

- •45. Физическая основа для определения коэффициентов пористости пород по данным нейтронных методов. Алгоритм интерпретации нейтронных методов.

- •46. Физические предпосылки для определения содержания глинистых минералов в породах по данным гамма-метода.

- •47 Взаимное влияние пластов высокого сопротивления в пачке, состоящей из двух пластов, разделенных низкооммным пластом небольшой толщины.

- •49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.

- •Физические основы плотностного гамма-гамма-метода. Определение коэффициентов пористости по данным ггм-п. Какие факторы необходимо учесть при интерпретации данных ггм-п.

- •Плотностной вариант ггм (ггм-п)

49. Определение удельного электрического сопротивления с помощью сводных палеток. Алгоритм интерпретации.

Метод включает показания:

ИЗ

БК

1,05 Г-зонд

2,25 Г-зонд

![]()

Сводные палетки –

собранные на один лист группы однозондовых

палеток вида

![]() с общей осью ординат

с общей осью ординат

![]() и фиксированными dc

и

и фиксированными dc

и

![]() - входными модулями палетки.

- входными модулями палетки.

оценивается независимыми методами:

М

алыми

Г-зондами (0,45 (0,55); 0,85) и П-зондами (0,5)

алыми

Г-зондами (0,45 (0,55); 0,85) и П-зондами (0,5)МБК → ρППЗ

Шаги интерпретации:

На кальке, наложенной на сводную палетку, откладывают ρкi на участках оси абсцисс ρкi/ρр, соответствующих каждому зонду

Чтобы привести для всех зондов ось ρкi кальки в соответствие с осью ρкi/ρр палетки → в координатах ρк1/ρр первого зонда откладываем значение ρк1 = ρр. Сдвинув кальку по оси абсцисс до совмещения точки ρк1 = ρр с точкой 1/ρр = 1.

Перемещая кальку вверх по сои ординат, останавливаемся при условии, что все точки попали на кривые (или между) с одинаковыми модулями D/dc.

Значение ρп/ρр дает ρп = (ρп/ρр)палетки·ρр.

На определение ρп таким или другим методом - Δρкi = 10%.

Ответ – интервал.

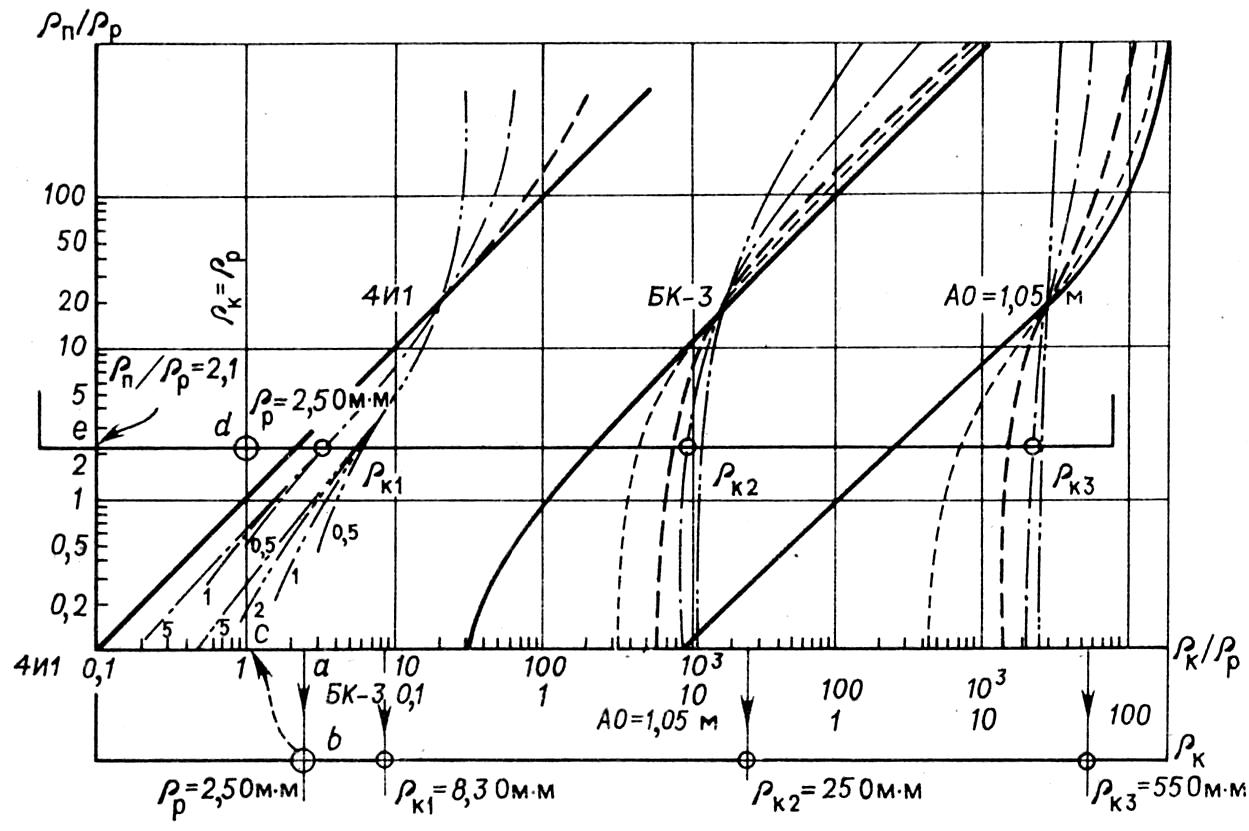

1. Комплексный метод двухзондовых палеток включает 2 разноглубинных зонда (например, БК и ИК) и какую-либо установку, позволяющую оценить ЗП.

Двухзондовые палетки представляют собой семейства кривых зависимости показаний одного зонда от показаний другого при общей характеристике модели среды.

Координаты палетки: ρИК = f(ρБК) и ρИК/ρЗП = f(ρБК/ρЗП).

Шаги интерпретации:

Снятые с диаграмм зондов 4И1 и БК-3 отсчеты предварительно обрабатывают до получения значений: (ρк∞)4И1 = ρИК и (ρк∞)БК-3 = ρБК.

Определяют каким-либо методом ρЗП в изучаемом пласте и выбирают палетку с ближайшими значениям.

В координатах палетки ставится точка, соответствующая (ρк∞)4И1 и (ρк∞)БК-3.

По положению этой точки определяют ρП и D интерполяцией между соответствующими кривыми.

Если ρЗП не точно соответствует палеточному значению → ρП = (ρП/ρЗП)палетки·ρЗП.

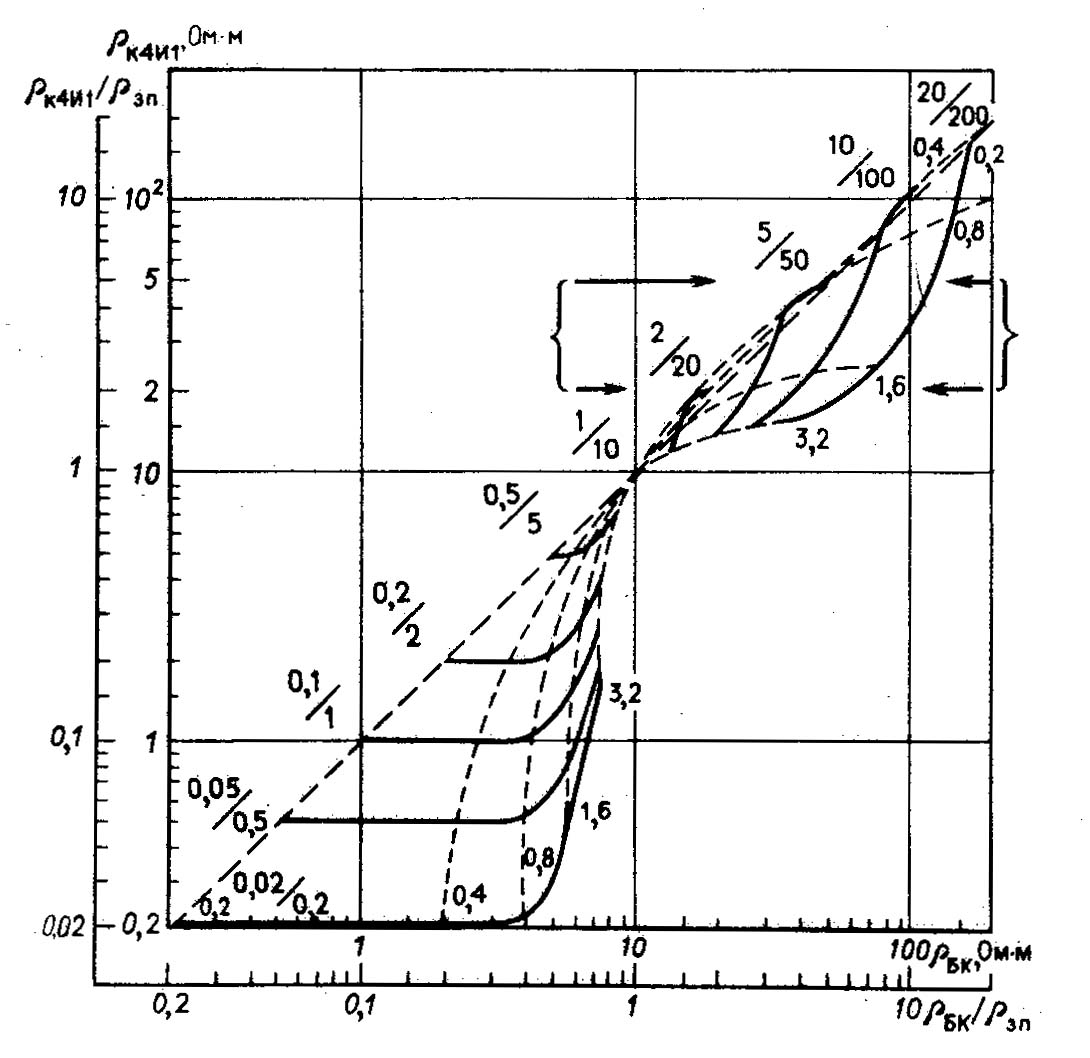

2. Комплексные трехзондовые палетки разработаны для комплексных приборов эл. каротажа типа Э.

Для определения параметров ρП, ρЗП и DЗП существуют комплекты аппаратуры, позволяющие получить сразу 3 уравнения. В этом случае в скважинном приборе монтируются 3 зонда с различной радиальной характеристикой, а следовательно, и разной глубинностью (приборы БИК-2, Э6, Э9).

В приборе Э6 имеется набор разнотипных и разноглубинных зондов 6Э1 (Б), 8Э0,9 (С), БК-3 (М) – соответственно большой, средний и малый. Второй прибор Э9 имеет 3 однотипных зонда БКБ, БКС, БКМ с разными параметрами фокусировки.

Прибор Э6 снабжен трехзондовыми палетками.

В этом случае все значения ρк преобразуют в ρк∞. затем по отношениям ρМ/ρБ и ρС/ρБ по трем семействам кривых находят ρП, ρЗП и DЗП. Такие определения возможны лишь для случая повышающего проникновения. Объясняется это ограничениями в разрешающей способности индукционных зондов по сопротивлению и экранированных по глубинности.

Аналогичные палетки существуют для зондов прибора Э9, но в комплексе с зондов 6Э1, (Э6).

Комплекс ГИС в скважинах, вскрытых на соленой ПЖ. Выделение коллекторов и формулы, которые используются для определения коэффициентов пористости и нефтенасыщенности в карбонатных коллекторах, вскрытых на соленом буровом растворе.

Соленая РВО:

Кав

БК (идеально)

МБК (идеально)

ИК (для низких сопротивлений)

ГМ

НМ: НГМ и ННМнт

ГГМп

АМ

Удельное сопротивление чистых неглинистых пород ρвп при 100%-ном заполнении пор водой с удельным сопротивлением ρв определяется соотношением ρвп = Рпρв, где Рп – параметр пористости, связанный с коэффициентом пористости породы kп и зависящий также от ее литологии и структуры.

Как показали экспериментальные исследования, Рп = am/kпm, где аm — константа для данного типа отложений, величина которой меняется в зависимости от условий осадконакопления в пределах 0,4 – 1,4; m — структурный показатель, меняется от 1,3 для рыхлых песков до 2,2 для сильно сцементированных песчаников и плотных известняков и доломитов.

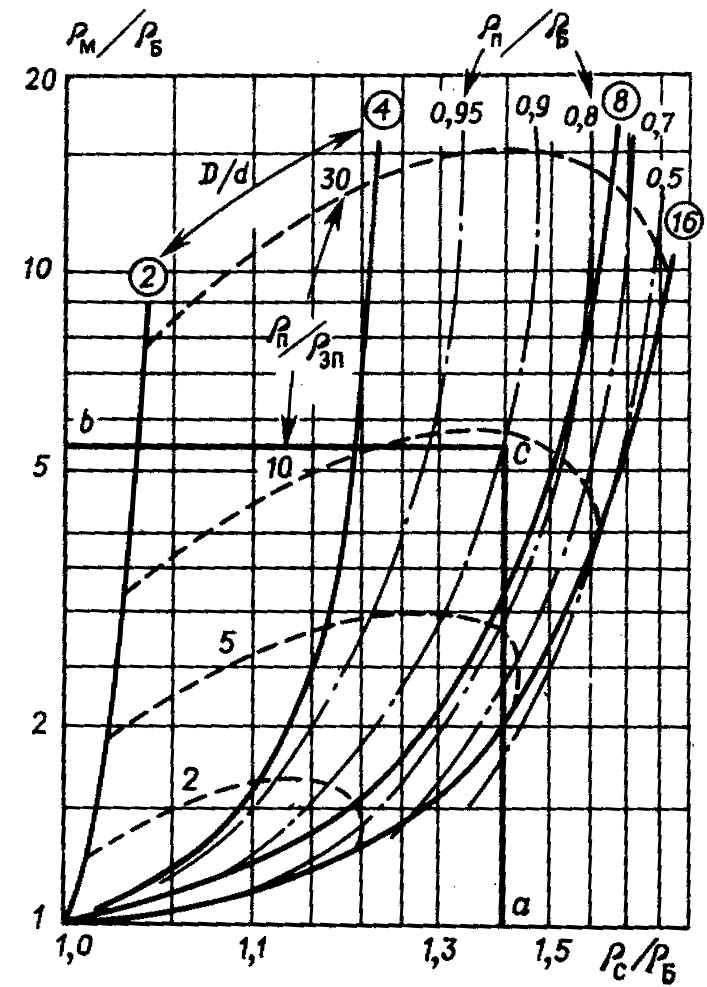

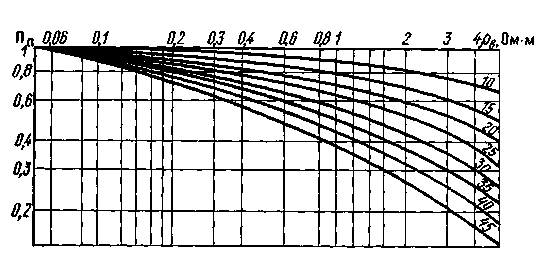

На основании обобщения материала, полученного советскими и зарубежными исследователями, построены усредненные кривые зависимости PП = f(kП).

Обобщенная зависимость параметра пористости Рп от коэффициента пористости kП для разных пород:

I — пески, II, III — соответственно слабо и сильно сцементированные песчаники IV — ракушники рыхлые, известняки трещиноватые, V — известняки с межзерновой или трещинно-каверновой пористостью, VI — известняки карстово-кавернозные

В случае, когда все поровые каналы, заполненные электролитом, участвуют в формировании электрической проводимости, параметр пористости связан с извилистостью Тэ и коэффициентом пористости kп соотношением Pп = Tэ2/kп. Результаты экспериментов хорошо согласуются с этой формулой.

Электрическая проводимость глинистой породы с равномерно-распределенным глинистым материалом обусловлена электропроводностью не только поровой воды, но и двойного электрического слоя, возникающего на границе жидкой и твердой фаз и особенно развитого при наличии в породе глинистых минералов, обладающих высокой адсорбционной активностью. Электрическая проводимость двойного слоя увеличивается при уменьшении минерализации порового электролита и уменьшается при ее увеличении. При сопротивлении поровой воды 0,4—0,6 Ом·м удельная электропроводность двойного слоя и поровой воды одинакова. Общая электропроводность породы зависит также и от относительного объемного содержания двойного слоя в объеме порового канала.

Для учета влияния поверхностной электрической проводимости введен условный параметр Пп, представляющий собой отношение параметра пористости глинистой породы Рп.ф, насыщенной раствором заданной концентрации, к параметру пористости Рп при заполнении этой породы насыщенным раствором (Св = 4—5 н.). Для чистых неглинистых пород Пп = 1, для глинистых Пп < 1 и тем меньше, чем больше глинистость пласта, адсорбционная активность глинистого материала и удельное сопротивление поровой воды.

В общем случае удельное сопротивление глинистой породы можно выразить как ρвп.гл = ПпРпρв, где ρв – удельное сопротивление раствора заданной концентрации, насыщающего глинистую породу.

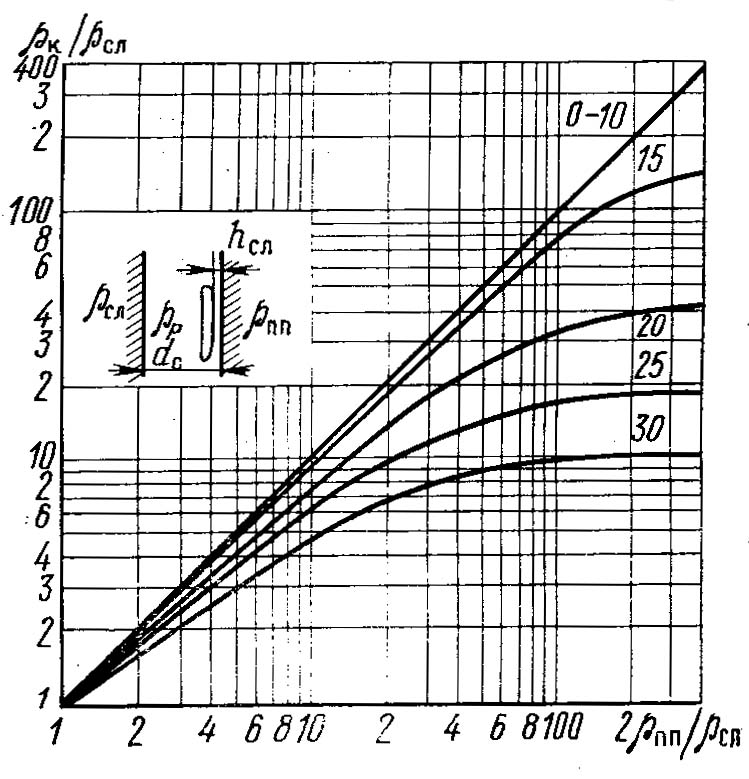

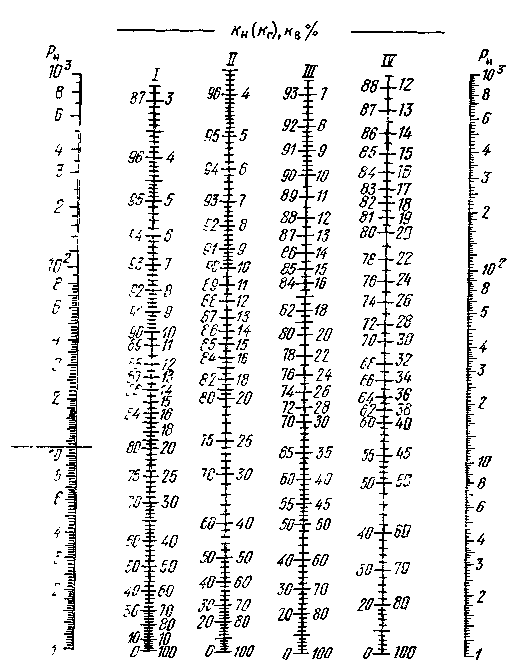

Зависимость коэффициента поверхностной проводимости Пп от удельного сопротивления поровых вод ρв и глинистости Сгл (шифр кривых – %)

Величину коэффициента поверхностной электрической проводимости определяют, располагая эталонной зависимостью Пп = f(ρв) при фиксированных значениях глинистости (рис. 2.5) или параметра, характеризующего глинистость.

Удельное сопротивление нефтегазонасыщенных пород ρнп пропорционально удельному сопротивлению этих же пород при их 100%-ном насыщении пластовой водой ρвп. Коэффициентом пропорциональности служит параметр насыщения Рн: ρнп = Рнρвп. Параметр насыщения зависит от коэффициента водонасыщенности ρв, литологии пород и характера распределения воды и углеводородной фазы в поровом пространстве.

Как показали экспериментальные исследования, связь Рн и kв аппроксимируется выражением: Pв = an/kвn, где а и n – эмпирические константы, характерные для данного типа отложений.

Величина коэффициента аn близка к 1. Показатель степени n зависит от глинистости породы и степени гидрофобности твердой фазы. Для неглинистых и слабоглинистых гидрофильных пород n = 1,8—2. Увеличение глинистости коллекторов приводит к тем большему уменьшению n, чем ниже минерализация пластовых вод, для таких пород n = 1,3—1,8. Гидрофобность коллектора увеличивает его удельное сопротивление, для частично гидрофобных пород n = 2—5. Полностью гидрофобный коллектор характеризуется n > 5. Большинство терригенных и карбонатных коллекторов нефтяных и газовых месторождений относится к гидрофильным коллекторам.

Обобщение экспериментального материала позволило предложить для практического использования усредненную зависимость Рн = f(kв) для различных типов пород.

Обобщенная зависимость параметра насыщения Рн от коэффициентов нефте- или газонасыщенности kн(kг) (левые шкалы) и водонасыщенности kв (правые шкалы) для разных пород:

I — карбонатные коллекторы; песчано-глинистые коллекторы: II — гидрофильные, III — слабогидрофобные, IV — гидрофобные.