- •Глава 1. Актуальность желудочно-кишечных

- •Глава 2. Особенности кровоснабжения желудочно-кишечного тракта

- •Глава 3. Причины развития неязвенных

- •Глава 4. Компенсаторные механизмы восполнения

- •Глава 5. Классификация желудочно-кишечных

- •Глава 6. Клиника гастро-дуоденальных кровотечений

- •Глава 7. Лабораторно-инструментальная диагностика неязвенных кровотечений

- •Глава 8. Принципы лечения гастро-дуоденальных

- •9.1. Острые язвы

- •9.2. Синдром Золлингера-ЭлисСона

- •9.3. Синдром маллори-вейсса

- •9.4. Кровотечения портального генеза

- •9.5. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Глава 6. Клиника гастро-дуоденальных кровотечений

Клиническая картина кровотечения зависит от скорости и объема кровопотери, локализации и источника кровотечения.

В клинике выделяют 2 периода.

Явный период начинается с рвоты кровью (гематемезис) или появления черного дегтеобразного стула (мелена). Рвота с кровью характерна для кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Причем при свежем кровотечении рвотные массы окрашены в красный цвет, а при повторных – в цвет «кофейной гущи». Кровавая рвота типа «кофейной гущи» обусловлена воздействием на кровь соляной кислоты. Мелена представляет собой черный кашицеобразный либо твердый зловонный стул. Его темная окраска обусловлена превращением гемоглобина в гематин и другие гемохромы под действием бактериальной флоры кишки. Гематошезия (гематохезия) – это выделение неизмененной крови из прямой кишки со стулом. Гематошезия при установленном в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта источнике кровотечения свидетельствует о массивном кровотечении.

Латентный период предшествует периоду явных клинических проявлений и начинается сразу с момента поступления крови в пищеварительный тракт и проявляется общими признаками кровопотери: обмороком, шумом в ушах, головокружением, холодным потом, учащением пульса, снижением АД. В зависимости от темпа и объема кровотечения этот период колеблется от нескольких минут до суток. В 1976 г. М.Альговер и Бурри предложили формулу для расчета так называемого шокового индекса (индекса Альговера), характеризующего тяжесть кровопотери: соотношение ЧСС и систолического АД. При отсутствии дефицита ОЦК шоковый индекс равен 0,5. Повышение его до 1,0 соответствует дефициту ОЦК, равному 30%, а до 1,5-50% дефициту ОЦК.

Глава 7. Лабораторно-инструментальная диагностика неязвенных кровотечений

Лабораторные показатели красной крови могут реагировать на кровопотерю не сразу. Существенное снижение уровня эритроцитов и гемоглобина отмечается лишь через 12-24 часа. Уровень гематокрита в первые сутки при остром кровотечении также слабо отражает реальный объем кровопотери. Гематокрит – это выраженное в процентах соотношение суммарного объема эритроцитов к общему объему крови. Поэтому величина гематокрита снижается лишь после восстановления ОЦК. Это восстановление происходит за счет внесосудистой жидкости, через 24-48 часов.

При кровотечениях из пищеварительного тракта необходимо также определять количество тромбоцитов, факторы свертывания крови, группу крови и резус-фактор, наличие скрытой крови в аспирате и кале.

Из инструментальных методов диагностики наиболее показательными являются эндоскопические. Фиброволоконная эндоскопия в настоящее время является «золотым стандартом» диагностических и лечебных мероприятий при желудочно-кишечных кровотечениях. Диагностическая эндоскопия считается простой, безопасной процедурой, повреждения при ней отмечаются в 1% случаев.

Эндоскопически можно выявить не только источник кровотечения, но и оценить активность кровотечения по классификации J.A. Forrest (1974):

FI - активное кровотечение (кровотечение в ходу):

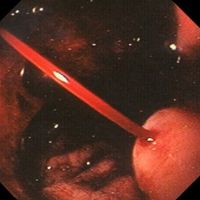

А тип – массивное – струйное артериальное кровотечение из крупного сосуда (рис. 4а);

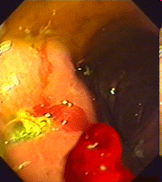

В тип – умеренное – излившаяся кровь из венозного или малого артериального сосуда быстро заливает источник после ее смывания и стекает по стенке кишки широкой струей (рис. 4б).

а |

б |

Рис.4. Эндоскопическая оценка кровотечения: а – F I А; б – F I В

FII - состоявшееся кровотечение:

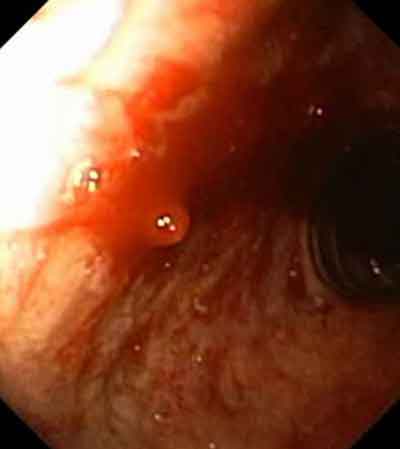

А тип – видимый тромбированный сосуд (рис. 5а);

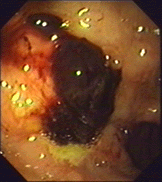

В тип – тромб, прикрывающий язву (рис. 5б);

а |

б |

Рис.5. Эндоскопическая оценка кровотечения: а – F I I А; б – F I I В

С тип – наличие мелких точечных тромбированных капилляров коричневого цвета, не выступающих над уровнем дна или наличие фибрина в дне язвы (рис.6).

Рис.6. Эндоскопическая оценка кровотечения: F I I С

III- источник кровотечения в желудке и ДПК не выявлен.

Для диагностики характера и локализации источника кровотечения могут быть использованы рентгенологические исследования и видеокапсулирование.

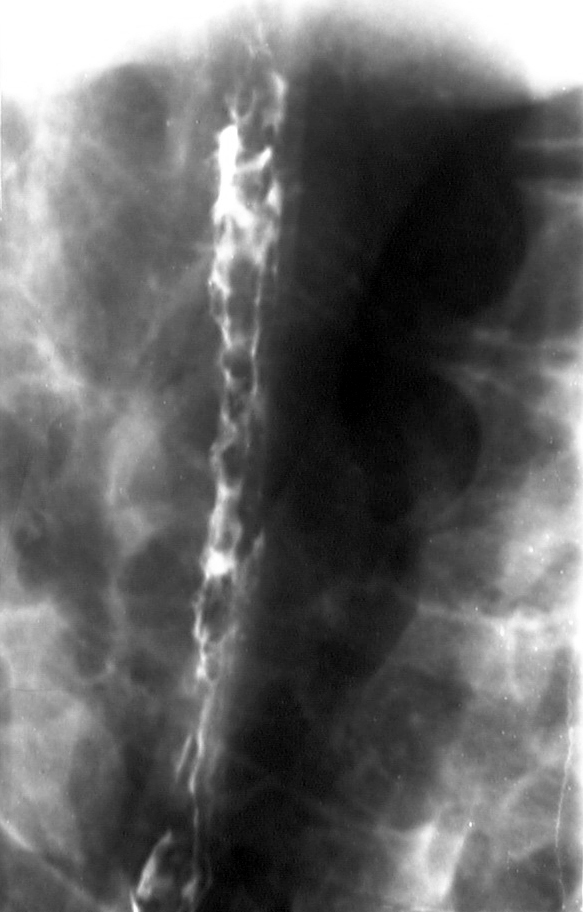

Общедоступные методики рентгенологической диагностики (обзорная рентгенография органов брюшной полости), используемые в гастроэнтерологической хирургической практике являются малоинформативными в отношении поиска источника кровотечения. Исключение составляют грубые структурно-функциональные изменения со стороны органов, которые возможно выявить при контрастировании органов ЖКТ. Так, к примеру, при локализации источника кровотечения в верхних (пищевод, желудок, ДПК) отделах пищеварительного тракта возможно проведение эзофагогастродуоденографии (рис.7-8); при кровотечениях, проявляющихся кровавым стулом показана ирригоскопия.

В подобных ситуациях выявляются изменения стенки органа, которые не носят поверхностный характер. Помимо этого при значительных структурных изменениях стенок органов могут прослеживаться признаки нарушения пассажа рентгенконтрастных препаратов по пищеварительной трубке.

Рис.7. Контрастирование варикозно-расширенных вен пищевода при эзофагографии

Рис.8. Параэзофагеальная грыжа при рентгеноскопии желудка

Преимущество компьютерной томографии (КТ) по сравнению с традиционной рентгенографией — возможность визуализации стенки кишки или желудка, а также более точное выявление экстрамуральных и мезентериальных изменений (рис.9). При подозрении на опухоль желудка и кишечника КТ применяют для углублённой характеристики распространения опухолевого процесса в брюшной полости. Для целенаправленного исследования сосудов (КТ-ангиография) используют спиральные, мультиспиральные или электронно-лучевые компьютерные томографы, позволяющие получать большое количество срезов за минимальное время.

При проведении КТ возможна последующая реконструкция двухмерных плоских изображений в трёхмерные. Производя «вращение» объекта, можно исследовать интересующие зоны в различных плоскостях, под разным углом зрения, что позволяет «заглянуть» внутрь изучаемого органа. КТ используют не только в диагностических целях, но и в качестве «навигатора» для выполнения малоинвазивных лечебных процедур.

Рис.9. КТ-признаки фиброзной трансформации терминального отдела подвздошной кишки при болезни Крона

В целях поиска источника кровотечения возможно использовать ангиографические исследования. Рентгеноконтрастная ангиография позволяет провести обследование любого отдела сосудистой системы. Катетеризация сосудистых структур по методике Сельдингера позволяет осуществить быстрый доступ практически к любому органу. Путем селективной инфузии контрастного препарата возможно под контролем рентгенологического исследования визуализировать все интересующие сосудистые структуры.

Диагностические трудности возникают при локализации источника кровотечения в тонкой кишки, которая является «немой зоной» для исследования в общебольничной сети. Единственным методом исследования данного органа является визуальная диагностика с использованием эндоскопического оборудования нового поколения. Эндоскопическая капсула М2А (Given Diagnostic Imaging), несмотря на малые габариты (размер капсулы всего 11х26 мм, вес не более 4 г), позволяет получать и анализировать высококачественные видеоизображения всего желудочно-кишечного тракта (рис.10).

Рис.10. Видеокапсула

Это возможно благодаря особому оснащению данного устройства. Она содержит цветную камеру, 4 источника света, радиопередатчик и батареи. В настоящее время использование системы визуальной оценки позволяет с большой точностью осуществлять поиск любой патологии желудочно-кишечного тракта.