- •Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт

- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт

- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.

- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.

- •2. Регулирование скорости вращения дпт.

- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.

- •Механические характеристики ад в двигательном режиме.

- •5. Тормозные режимы ад. Механические характеристики ад в тормозных режимах

- •6. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением скольжения

- •Принципы регулирования

- •Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости

- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.

- •8. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности

- •1. Двухклеточный двигатель

- •2. Глубокопазный двигатель

- •9. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.

- •I. Выбор мощности электропривода

- •10. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)

- •11. Использование сд для компенсации реактивной мощности

- •12. Вентильные преобразователи и их использование в электроприводах постоянного тока

- •13. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей

- •14.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.

- •15. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.

- •Практически все тепло идет на нагрев проводника

- •16. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.

- •17. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.

- •Гашение дуги

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •18. Коммутационные аппараты. Их устройство и выбор.

- •Выключатели высокого напряжения

- •20. Расчет установившихся токов короткого замыкания.

- •Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали

- •22. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.

- •Для осветительных нагрузок ........... 1500—2000

- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии

- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах

- •23. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.

- •24. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли. Регулирование напряжения трансформаторов

- •25. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.

- •Главные схемы подстанций

- •27. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников

- •28. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).

- •29. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью

- •30. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.

- •31. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад.

- •I. Автоматическая частотная разгрузка.

- •II. Автоматическая разгрузка по частоте

- •35. Сравнительный анализ асинхронных и синхронных электроприводов буровых установок

- •36. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в

- •37. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.

- •Перспективы регулируемого эп ск

- •Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи

- •Самозапуск электродвигателей

- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота

- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах

- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.

- •Аэп с синхронными и вентильными двигателями

- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока. Классификация, устройство и принцип действия.

- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли

- •50. Векторное управление асинхронным эд

II. Автоматическая разгрузка по частоте

Особенностью режима работы энергосистем является равенство каждый данный момент суммарной мощности, развиваемой источника энергии, сумме мощностей нагрузки и потерь.

Рг=Рнг+Рпот, (11.4.1)

где Pнг — мощность нагрузки; Рпот — мощность потерь.

Рис. 11.33. Баланс

мощностей в энергосистемах![]()

Рассмотрим схему, показанную на рис. 11.33, в которой две энергосистемы связаны линией межсистемной связи. Пренебрежем в первом приближении потерями энергии в сетях и будем считать, что в нормальном режиме f=fном и Рс а+Рс,в=Рнг,а+Рнг в, где Рс,а — мощность, выдаваемая системой А; Рс в — мощность, выдаваемая системой б, причем Рс л>Рс в. Тогда Рс,в<Рнг,в

Предположим, что на линии межсистемной связи возникло КЗ и линия под действием релейной защиты отключилась. После отключения линии из-за неравенств мощностей частота в обеих системах изменяется- в одной системе увеличивается, а в другой — уменьшается.

В системе А баланс мощностей, а следовательно, и номинальная частота могут быть быстро восстановлены автоматическими устройствами, уменьшающими впуск движущего фактора (пара или воды) в турбины, вращающие генераторы. В системе В условия восстановления номинальной частоты существенно хуже. Если в нормальном режиме генераторы системы были загружены до номинальных мощностей, то единственным средством восстановления частоту остается отключение части нагрузки.

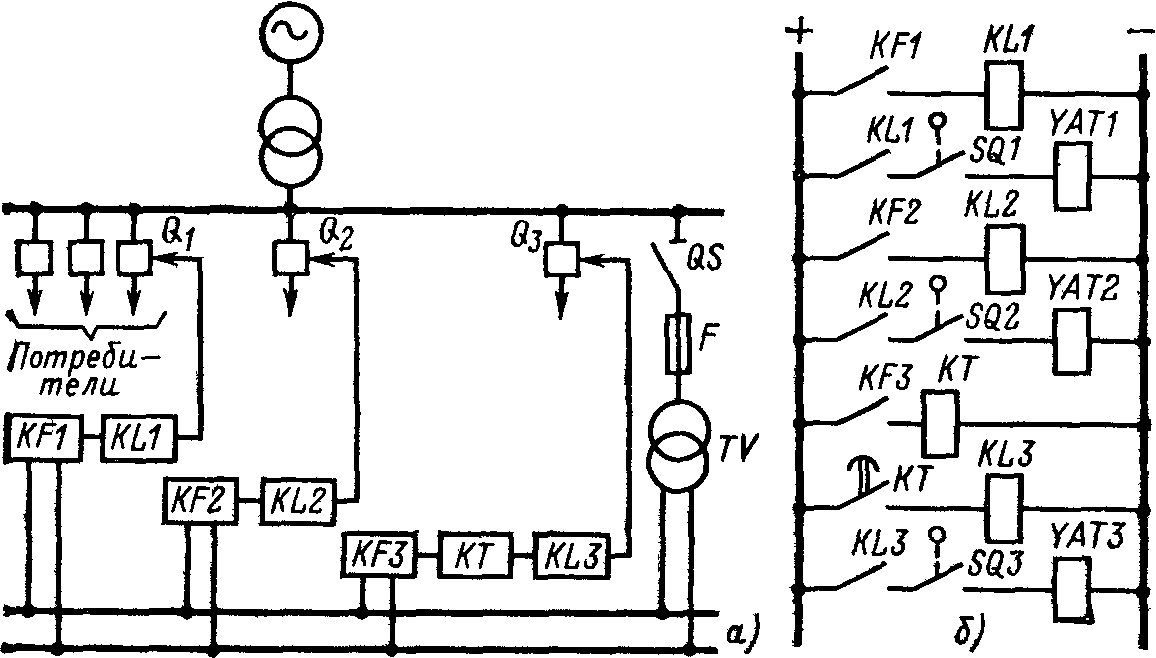

Рис. 11 34. Схема

устройства АЧР:

а — принципиальная,

б — развернутая

Очередность отключения потребителей устанавливается на основании расчетов режимов работы энергосистемы. В зависимости от местных условий устройствами АЧР охватывается до 30—50 % нагрузки энергосистем. На практике различают устройства АЧР-1 и АЧР-П. Устройства АЧР-1 осуществляют быстродействующую разгрузку. Они имеют различные уставки по частоте и предназначены для приостановки снижения частоты в энергосистеме. Устройства АЧР-11 предназначены для подъема частоты после действия АЧР-1,,а также для предотвращения медленного снижения и зависания частоты при дефиците генерирующей мощности. Эти устройства имеют единую уставку по частоте и различные уставки по времени.

Снижение частоты обычно сопровождается снижением напряжения в узлах нагрузки. При этом могут прийти в действие минимальные защиты напряжения и отключить менее ответственные потребители, что способствует восстановлению номинальной частоты и напряжения в энергосистеме. Отметим, что устройства АЧР, так же как и минимальные защиты напряжения, автономны, т. е. их действие зависит от изменения контролируемого параметра лишь в том узле нагрузки, где они включены.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Практика, эксплуатации энергосистем показала, что значительное число коротких замыканий в воздушных и кабельных электрических сетях имеет неустойчивый, проходящий характер. При снятии напряжения с поврежденной цепи электрическая прочность изоляции в месте повреждения быстро восстанавливается и цепь может быть вновь включена в работу без осмотра и ремонта. Поэтому в СССР (впервые в мировой практике) были разработаны и внедрены устройства автоматического повторного включения (АПВ) однократного и двукратного действия.

Успешность действия АПВ однократного действия в воздушных сетях достигает 60—80 %, а в кабельных сетях — около 50 % Успешность действия второго цикла АПВ двукратного действия, естественно, существенно ниже и составляет примерно 15 % всех случаев работы второго цикла этих АПВ. Применение АПВ трехкратного действия оказалось нецелесообразным, так как успешность действия его третьего цикла не превышает 1—3 %.

Устройства АПВ работают в едином комплексе с релейной защитой (рис. 11 35). При возникновении КЗ на линии W1 срабатывает релейная защита этой линии и отключает выключатель Q1. Через некоторый промежуток времени tапв устройство АПВ вновь включает линию Если короткое замыкание самоликвидировалось, то включение линии будет успешным и она останется в работе. Если же короткое замыкание оказалось устойчивым, то после включения выключателя Q1 линия вновь отключается релейной защитой и остается в отключенном состоянии до устранения повреждения ремонтным персоналом. В случае установки на линии АПВ двукратного действия производятся две попытки включить ее в работу. При таком АПВ к приводу выключателя и к конструкции самого выключателя, естественно, предъявляются более жесткие требования, чем при АПВ однократного действия.

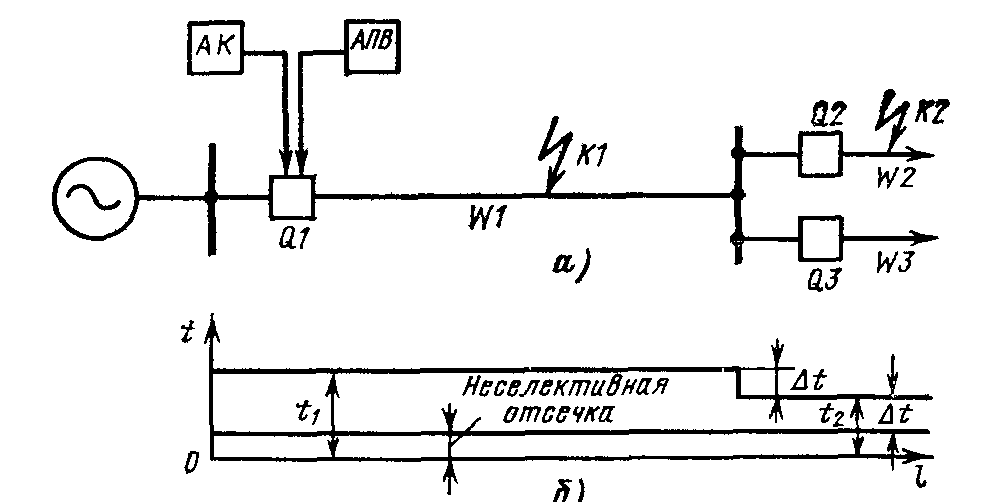

Рис. 11.35. Совместная

работа релейной защиты и АПВ:

а—поясняющая

схема; б—диаграмма выдержек времени

защит

Наличие АПВ позволяет снизить время отключения КЗ в сети. Так, например, на головном участке радиальной сети (рис. 11.35, а) может быть установлена неселективная отсечка с зоной действия, охватывающей не только линию WJ, но и смежные линии W2, W3 и т. д. После действия неселективной отсечки (ускорение защиты до АПВ) работает АПВ, восстанавливая электроснабжение потребителей. При неуспешном АПВ отключение поврежденного участка производят максимальные токовые защиты. В схеме устройств АПВ может предусматриваться также возможность ускорения действия защиты после неуспешного АПВ, т. е. после включения на устойчивое КЗ.

Устройства АПВ вводят в работу специальным переключателем при включенном положении выключателя линии. Готовность АПВ к действию наступает через 10—20 с после ввода его в работу. Это время определяется временем заряда емкости устройства, обеспечивающей однократность действия АПВ.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА

Устройства автоматического включения резерва (АВР) нашли широкое применение в системе собственных нужд электростанций и на подстанциях (на напряжении 6—10 кВ). Устройство АВР должно подключать резервный источник питания (трансформатор, линию) при исчезновении по любой причине питания от рабочего источника. Исчезновение напряжения на шинах нагрузки может быть вызвано короткими замыканиями, в питающей сети высшего напряжения, в рабочем трансформаторе, на его шинах низшего напряжения и в присоединен' ной к шинам распределительной сети, а также произвольным отключением одного выключателя рабочего трансформатора. Включение резервного источника должно происходить после деионизации среды в случае неустойчивого короткого замыкания на сборных шинах, поэтому требуется, чтобы >tд.с. Время перерыва питания, однако, должна быть не больше допустимого по условиям самозапуска двигателей времени tдоп.с.з, т.е. tавр >tдоп.с,з.

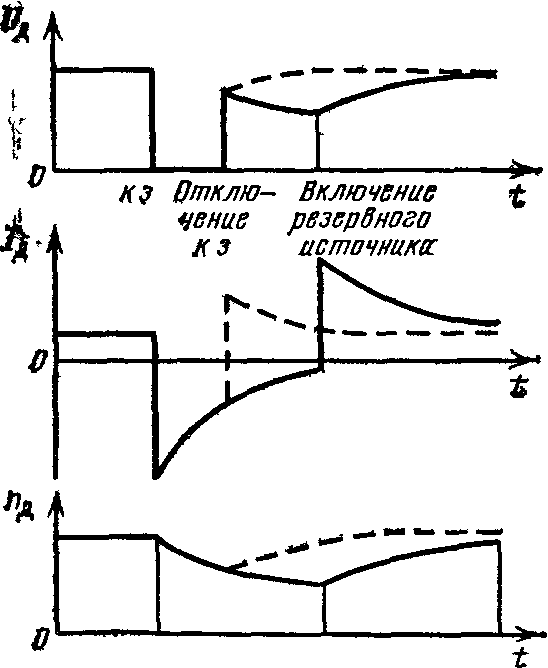

Практика эксплуатации показала, что первое условие в сетях 3— 10 кВ выполняется автоматически, так как собственное время включения выключателей этих сетей превышает время деионизации среды. На рис. 1137 показано изменение напряжения, тока и частоты вращения асинхронного двигателя при подаче напряжения от резервного источника мгновенно после отключения трехфазного КЗ (пунктирные линии) и при подаче напряжения с определенной задержкой (сплошные линии).

Рис. 11.37. Изменение

напряжения, тока и частоты вращения

асинхронного двигателя при КЗ и

последующей работе устройства АВР

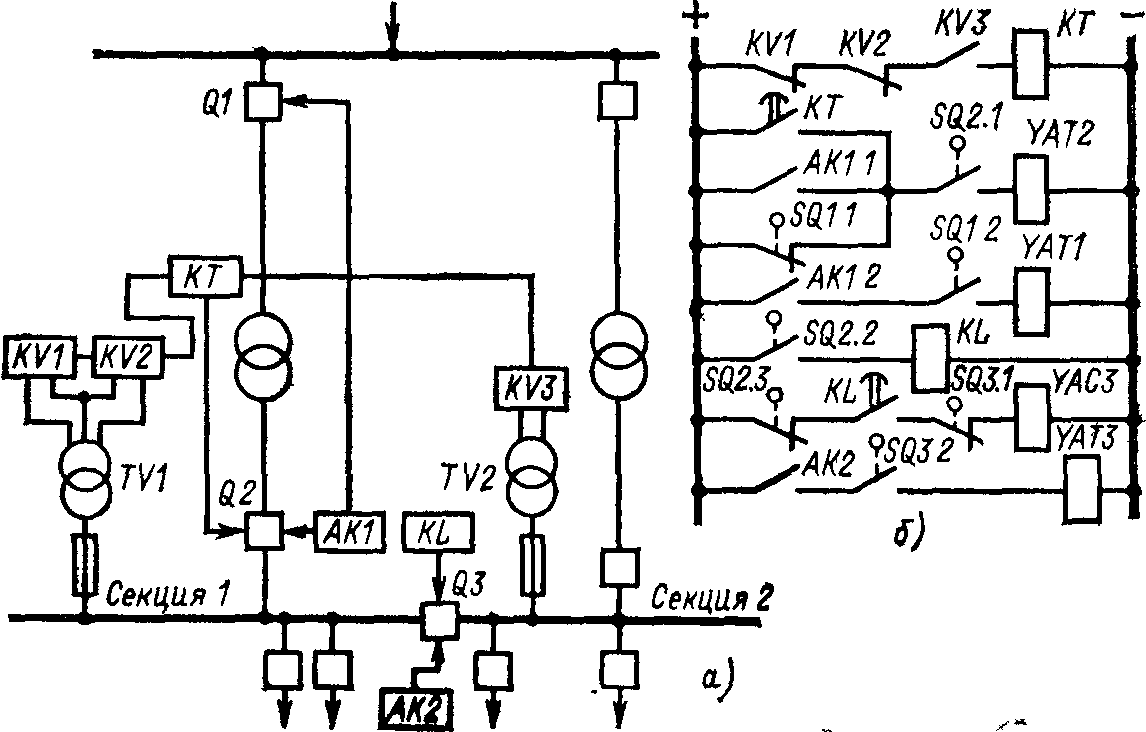

релейная защита должна обеспечить его отключение от поврежденного участка, чтобы сохранилось питание других присоединений. Вариант принципиальной схемы устройства АВР на двухтрансформаторной подстанции дан на рис. 11 38.

При включенном положении выключателя Q2 промежуточное реле KL находится под током и держит свои контакты в замкнутом состоянии. При отключении выключателя Q1 или Q2 схема АВР обеспечивает включение секционного выключателя без выдержки времени; через размыкающие вспомогательные контакты выключателя Q2 и контактыреле KL получает питание катушка промежуточного контактора секционного выключателя YAC3. При внедрении схем АВР высказывались опасения о том, что при быстром включении секционного выключателя могут быть большие броски токов в самозапускающихся двигателях, однако эти опасения в целом оказались неоправданными из-за относительно большого времени включения и отключения современных выключателей.

При отключении выключателя Q2 разрывается цепь питания катушки промежуточного реле KL, однако его контакты размыкаются с выдержкой времени, достаточно”! для надежного включения секционного выключателя. Реле KL обеспечивает однократность действия АВР, так как не позволяет дважды включать секционный выключатель на устойчивое КЗ.

Рис. 11.38. Схема АВР

на двухтрансформаторной подстанции

а — принципиальная,

б — развернутая

Выдержка времени АВР выбирается tавр=tм.т.з+t

где tм.т.з – наибольшая выдержка времени м.т.з отходящих линий.

Практически оказывается tавр=1,5-2 с.

34. Электропривод насосных установок с погружными центробежными насосами

Основным недостатком ЭП глубинных насосных установок является установка ЭД на поверхности земли и передача механической энергии насосу с помощью длинной колонны штанг. При больших глубинах это вызывает увеличение потерь энергии и ограничивает производительность скважин примерно до 50 м3 в сутки при глубине до 1500м. Применяют погружные центробежные насосы (ПЦН). Эти насосы приводятся в действие ЭД, помещённым в скважинах совместно с насосом. Благодаря этому устраняется длинная движущая механическая связь между приводом и насосом. Это позволяет повысить мощность ПЦН, т.е. его напор и подачу, и применить центробежный тип насоса – наиболее подходящий для больших отборов жидкости из скважины. Насосная установка с ПЦН состоит из следующих основных элементов: спец. погружного ЭД с протектором, для гидрозащиты; ПЦН с сетчатым фильтром; обратного клапана, предназначенного для удерживания столба жидкости при остановке насоса и облегчения условий его последующего пуска; питающего кабеля; спускного клапана; кабельного барабана; трансформатора и станции управления. Трансформаторы для ПЭД выбираются по установленной мощности, ном. току и рабочему напряжению. Для привода ЦПН изготавливаются спец. ПЭД – это 3-х фазные АД в герметичном исполнении с КЗР помещённый в стальную трубу с трансформаторным маслом. Длина корпуса ДВ достигает 6 и более метров. Корпус имеет небольшой диаметр – 103, 117, 123, 138 мм. Электроэнергия к ПЭД подводится по специальному токопроводу – водонефтестойкому трёхжильному кабелю типа КРБК и КРБП. Верхний конец кабеля намотан на барабан, служащий для транспортировки кабеля и его спуска-подъёма. Для управления ПЭД применяются станции управления типа ШГС (ШГС-5802, ШГС-5803 и т.д). Станция управления обеспечивает:

- эффективную защиту от срыва подачи с АПВ;

- защиту от перегрузки установки;

- самозапуск;

- защиту от понижения сопротивления системы «кабель-ЭД»

- отсутствие потребления реактивной мощности (cosφ=1)