- •Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт

- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт

- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.

- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.

- •2. Регулирование скорости вращения дпт.

- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.

- •Механические характеристики ад в двигательном режиме.

- •5. Тормозные режимы ад. Механические характеристики ад в тормозных режимах

- •6. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением скольжения

- •Принципы регулирования

- •Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости

- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.

- •8. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности

- •1. Двухклеточный двигатель

- •2. Глубокопазный двигатель

- •9. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.

- •I. Выбор мощности электропривода

- •10. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)

- •11. Использование сд для компенсации реактивной мощности

- •12. Вентильные преобразователи и их использование в электроприводах постоянного тока

- •13. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей

- •14.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.

- •15. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.

- •Практически все тепло идет на нагрев проводника

- •16. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.

- •17. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.

- •Гашение дуги

- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ

- •18. Коммутационные аппараты. Их устройство и выбор.

- •Выключатели высокого напряжения

- •20. Расчет установившихся токов короткого замыкания.

- •Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали

- •22. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.

- •Для осветительных нагрузок ........... 1500—2000

- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии

- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах

- •23. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.

- •24. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли. Регулирование напряжения трансформаторов

- •25. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.

- •Главные схемы подстанций

- •27. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников

- •28. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).

- •29. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью

- •30. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.

- •31. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад.

- •I. Автоматическая частотная разгрузка.

- •II. Автоматическая разгрузка по частоте

- •35. Сравнительный анализ асинхронных и синхронных электроприводов буровых установок

- •36. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в

- •37. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.

- •Перспективы регулируемого эп ск

- •Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи

- •Самозапуск электродвигателей

- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота

- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах

- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.

- •Аэп с синхронными и вентильными двигателями

- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока. Классификация, устройство и принцип действия.

- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли

- •50. Векторное управление асинхронным эд

9. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.

I. Выбор мощности электропривода

Правильный выбор мощности электродвигателя для привода должен удовлетворять требованиям экономичности, производительности и надежности рабочей машины. Установка двигателя большей мощности, чем это необходимо по условиям привода, вызывает излишние потери энергии при работе машины, обусловливает дополнительные капитальные вложения и увеличение габаритов двигателя. Установка двигателя недостаточной мощности снижает производительность рабочей машины и делает ее работу ненадежной, а сам электродвигатель в подобных условиях легко может быть поврежден.

Двигатель должен быть выбран так, чтобы его мощность использовалась возможно полнее. Во время работы двигатель должен нагреваться примерно до предельно допустимой температуры, но не выше её. Кроме того, двигатель должен нормально работать при возможных временных перегрузках и развивать, пусковой момент, требуемый данной рабочей машиной. В соответствии с этим мощность двигателя избирается в большинстве случаев на основании условий нагревания (выбор мощности по нагреву), а затем производится проверка соответствия перегрузочной способности двигателя условиям пуска машины и временным перегрузкам. Иногда (при большой кратковременной перегрузке) приходится выбирать двигатель, исходя из требуемой максимальной мощности. В подобных условиях длительная мощность двигателя часто полностью не используется.

4.1 Выбор мощности двигателя для привода с продолжительным режимом работы.(S1)

Различают следующие продолжительные режимы работы:

с постоянной нагрузкой;

со ступенчатой.

Нагрузка постоянна (рисунок 13)

В общем случае, вначале предварительно выбираем мощность ЭД (по нагреву), а затем проверяем:

а) на перегрузочную способность;

б) на возможность запуска.

Рисунок

13—Временная диаграмма

Для продолжительного режима выбираем ЭД по

![]() .

.

Проверка правильности выбора по а) и б) не делаем.

Например, выбор мощности ЭД для насосов.

По паспортным данным насоса рассчитываем мощность

![]()

где

![]() --плотность

перекачиваемой жидкости,

--плотность

перекачиваемой жидкости,

Q—производительность, м3/с,

H—высота подачи.

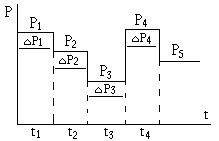

2 Ступенчатая нагрузка (рисунок 14).

Рисунок 14

Предварительно выбирают ЭД мощность, которого равна среднеарифметическому значению мощности по рисунку 14. После этого правильность этого выбора проверяют по нагреву. Наиболее точным и универсальным методом такой проверки является метод средних потерь.

Для

ЭД любого типа с любыми характеристиками

смысл его заключается в том, что

определение потери мощности

![]() на каждой ступени нагрузочной диаграммы.

на каждой ступени нагрузочной диаграммы.

![]()

Здесь

.

.

![]() -номинальный

К.П.Д. выбранного ЭД по паспорту,

-номинальный

К.П.Д. выбранного ЭД по паспорту,

Хn-коэффициент нагрузки ЭД на n-ступени.

![]()

а—коэффициент постоянных потерь ЭД,

а = К/Vном,

К—постоянные

потери ЭД (Рхх,

![]() ),

),

Vном—переменные потери ЭД (RI2)

Находят средние потери мощности за нагрузочный цикл

![]() .

.

Определяют номинальные потери мощности ЭД по паспортным данным.

![]()

Условия выбора по нагреву

![]() .

.

После этого проверяют ЭД по перегрузочной способности

Если Ммакс![]() М5

– то ЭД по перегрузочной способности

выбран верно. Если это условие не

выполняется, то выбирается ЭД или той

же мощности, но с большей кратностью

момента или ЭД большей мощности.

М5

– то ЭД по перегрузочной способности

выбран верно. Если это условие не

выполняется, то выбирается ЭД или той

же мощности, но с большей кратностью

момента или ЭД большей мощности.

Проверка правильности выбора по условиям пуска.

По паспортным данным ЭД зная Мк определяют Мп.

Если Мпуск М1, то по условиям пуска ЭД выбран правильно. Если это условие не выполняется, то выбираем ЭД с улучшенными пусковыми свойствами или ЭД большей мощности.

Для практического выбора ЭД применяют, как правило, простые, но менее точные и универсальные методы эквивалентных величин.

Метод эквивалентных токов (МЭТ);

Метод эквивалентных моментов (МЭМ);

Метод эквивалентной мощности (МЭМощ).

Метод эквивалентных

токов из вышеперечисленных методов

является практически таким же точным

и универсальным как применяется

практически для всех ЭД, однако

![]() :

:

надо снимать нагрузочные диаграммы;

рассчитывать М(t) и Р(t).

для его использования необходимо предварительно пересчет от М и Р к I.

1. МЭТ заключается в том, что определяется Iэкв. Определение этой величины можно уяснить исходя из условия, что средние потери мощности за рабочий цикл

где к – постоянные потери.

Решив это уравнение относительно Iэкв получим

По нагрузочной диаграмме определяем Iнагр и сравниваем его с номинальным током предварительно выбранного ЭД Iном Iэкв. После этого производят проверку ЭД по механической перегрузки и по условиям пуска.

2. Метод эквивалентных моментов.

МЭМ является менее точным и универсальным, чем МЭТ и может быть использован для ЭД магнитный поток, которых практически не меняется

(ДПТ, АД с к.з. ротором, работающих на естественной рабочей х–ки)

М = кФI и при Ф = const

.

.

После этого производят проверку ЭД по механической перегрузки и по условиям пуска.

3. Метод эквивалентной мощности.

МЭМ менее универсален, чем предыдущие методы, т.к. используется для ЭП с постоянной угловой скоростью – СД и АД с к.з.р., работающего на рабочей естественной части х–ки. При этом ограничительным фактором для СД является необходимость в постоянстве Iв = Iв ном

После этого производят проверку ЭД по механической перегрузки и по условиям пуска.

4.2 Выбор мощности ЭД для кратковременного режима работы.(S2)

Промышленностью

выпускают ЭД предназначенные для работы

в кратковременных режимах. В паспорте

таких ЭД указывается Ркр, tр,

![]() ,

Рпр,

,

Рпр,

![]() .

Стандартно различают следующие

номинальные продолжительные режимы

работы ЭД.(tр = 10 мин, 30 мин,

60 мин, 90 мин)

.

Стандартно различают следующие

номинальные продолжительные режимы

работы ЭД.(tр = 10 мин, 30 мин,

60 мин, 90 мин)

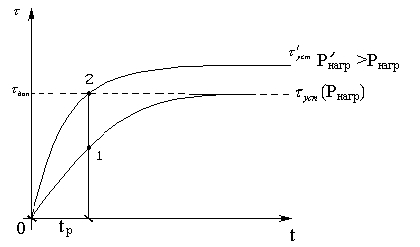

Кроме того такие ЭД различают по так называемой термической устойчивости. Показатель термической устойчивости является коэффициент термической устойчивости Рт. Для физического смысла рассмотрим тепловую диаграмму ЭД, работающего в продолжительном режиме с нагрузкой, равной номинальной Рдвиг. (рисунок 15)

Рисунок

15

ЭД оказался полностью использован по нагреву, необходимо увеличить нагрузку на его валу. В общем случае коэффициент термической перегрузки определяется

![]() ,

,

![]() –

потери в

кратковременном режиме.

–

потери в

кратковременном режиме.

Рассмотрим, как определяется Рт с помощью тепловых диаграмм. (рисунок 16)

Рисунок 16

![]() ,

,

![]()

где Тн – const t нагрева ЭД.

Выбор мощности ЭД

для кратковременного режима работы,

как правило, зависит от того, какой тип

двигателя мы используем; но при

необходимости учитывать то, что для

кратковременного режима использование

серийных ЭД, предназначенных для

продолжительного режима нецелесообразно,

поэтому выбор сводится к следующему.

По каталогу выбирают ЭД паспортное

значение tр которого

![]() требуемому t включения

требуемому t включения

![]()

При этом в паспорте ЭД указывается:

– мощность ЭД при кратковременном режиме работы Ркр,

– tр ном ,

–

![]() ;

;

– мощность в продолжительном режиме Рном (пр)

–

![]()

– tр = 10; 30; 60; 90 минут.

Предлагаемый метод выбора используется в тех случаях, когда известна постоянная времени нагрева ЭД.

Проверка правильности выбора ЭД:

.

.

Если Рт<Рт’, то из каталога выбирают ЭД с той же tр ном, но с большей мощностью. После этого производят проверку по механической перегрузке и возможности пуска.

4.3 Выбор мощности ЭД для S3—S5

Обычно при выборе мощности ЭД, предназначенном для ПК режима работы используют методы эквивалентных величин. При этом ЭД серийно выпускаемые для ПК режимов имеют следующий ряд стандартных продолжительных включений.

ПВ%ст = 15%, 25%, 40%, 60%. Продолжительные включения >60% относятся к продолжительному режиму работы.

Последовательность выбора следующая:

1 По имеющееся нагрузочной диаграмме определяют расчетную продолжительность включения.

![]()

![]()

![]()

![]()

2 По каталогу выбирают ЭД серийно выпускаемый для ПК режимов с ближайшей к расчетной стандартной ПВ.

3 Рассчитывается эквивалентный М по нагрузочной диаграмме (например, МЭМ). При этом расчет эквивалентного М для режима S5 имеет свои особенности заключающиеся в том, что учитывается ухудшение теплоотдачи ЭД при снижении скорости его вращения к номинальной.

С этой целью в

знаменатель под корень выражения формулы

М вводится поправочный коэффициенты

![]() ,

учитывающие ухудшение теплоотдачи при:

,

учитывающие ухудшение теплоотдачи при:

пуске

![]() ;

торможении

;

торможении

![]() ;

паузе

;

паузе

![]() ;

при этом коэффициент ухудшения теплоотдачи

при номинальной скорости

;

при этом коэффициент ухудшения теплоотдачи

при номинальной скорости

![]() .

.

Принимается, что теплоотдача во время пуска и торможения ухудшается на 25%, во время паузы на 50%.

![]()

Таким образом формула эквивалентного М

![]()

![]()

По каталогу выбирают

ЭД с

![]()

Если в качестве ЭД приходится выбирать ЭД серийно предназначенный для продолжительного режима, в знаменатель под корень подставляется 100%.

![]()

После этого производят проверку по механической перегрузке и возможности пуска.

II. Нагрев и охлаждение ЭД, помимо величины нагрузки на валу двигателя, в существенной степени зависит от характера и цикличности изменения этой нагрузки. В частности от того, постоянна или переменна нагрузка, непрерывная или дискретная, знакопостоянная или знакопеременная, каково соотношение длительности пуска, торможения, паузы с временем работы на постоянных оборотах и т.д. С целью нормирования тепловых процессов работы ЭД стандартом определено 8 основных нормативных режимов. Они имеют буквенное обозначение S с цифрами S1,S2, … ,S8.

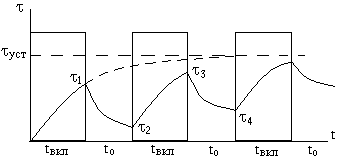

Для того, чтобы рассмотреть каждый из этих режимов введем следующие временные понятия:

tп - время пуска;

tт - время торможения;

tр - время работы с номинальной угловой скоростью;

tо - длительность паузы;

tп+tр+tт - время включения;

tвкл+tо - время одного цикла.

Различают следующие режимы:

S1 - продолжительный режим работы;

S2 - кратковременный режим;

S3,S4,S5 - повторно - кратковременные режимы;

S6,S7,S8 - перемежающиеся режимы.

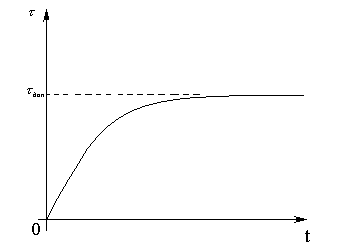

Продолжительный режим работы S1:

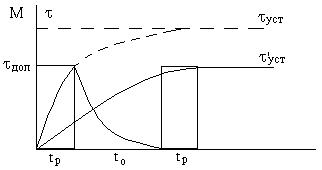

Это такой режим, при котором за время включения ЭД успевает нагреться до установленного превышения температуры уст , при этом длительность паузы значения не имеет.

При этом различают:

режим S1 с постоянной длительной нагрузкой;

режим S1 с переменной длительной нагрузкой.

При этом установлено регламентом, что изменения нагрузки должны быть незначительными, а именно такими, которые не оказывают существенного влияния на установившееся превышение температуры. Механизмами, работающими в таких режимах являются центробежные насосы перекачки и двигатели вентиляторов. tвкл > 3-4 Tн.

Кратковременный режим работы S2:

Это такой режим работы ЭД, при котором за время включения ЭД не успевает нагреться до установленного превышения температуры уст. А за время паузы успевает охладиться до температуры окружающей среды. Характеризуется кратковременной продолжительностью включения и длительными паузами. Такой режим работы

характерен для задвижек шлюзов.

tвкл << 3Tн и tпаузы > 4To. Регламентом установлены следующие продолжительности включения: 10, 30, 60, 90 минут. При этом зачастую нагрузка на валу двигателя выбирается таким образом, что уст значительно превышает доп: уст >> доп.

Повторно - кратковременные режимы:

Это такой режим работы ЭД, при котором ЭД за время включения не успевает нагреться до установленного превышения температуры, а за время паузы не успевает остыть до температуры окружающей среды. В таких режимах работают ЭД подъемных механизмов, двигатели буровых насосов.

tвкл

< 3Tн и tпаузы

< 3Tо.

tвкл

< 3Tн и tпаузы

< 3Tо.

При этом, если имеется большое количество циклов, то наступает некое подобие установившегося режима, при котором, начиная с некоторого п дальнейший нагрев ЭД прекращается. уст < уст .

К стандартным характеристикам режимов S3,S4,S5 относят продолжительности включения:

ПВ% = tвкл/tц 100% = tвкл/(tвкл+tо)100%

Число включений за 1 час: 30, 60, 120, 240

Коэффициент инерции при этом для режимов:

S3 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 6,3; 10;

S4,S5 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0.

Стандартное время включения (ПВ%): 15, 25, 40, 60%. Если продолжительность включения превышает 60% то такой режим относят к продолжительному режиму S1.

Режим S3 характеризуется частым включением и отключением, при мягком запуске, при котором время пуска практически не влияет на тепловой режим двигателя и при условии отсутствия электрического торможения. ПВ%=tр/(tр+tо)100%.

Режим S4 характеризуется частым включением и отключением при сложном запуске, при котором длительность запуска оказывает влияние на тепловой режим и при условии отсутствия электрического торможения. ПВ%=tр+tп/(tр+tо+tп)100%.

Режим S5 характеризуется частым включением и отключением при сложном запуске, при котором длительность запуска оказывает влияние на тепловой режим и при наличии электрического торможения. ПВ%=tр+tп+tт/(tр+tо+tп+tт)100%.

Перемежающиеся режимы:

Можно отнести к продолжительным, однако при этом колебания нагрузки столь значительны, что оказывают существенное влияние на установившееся превышение температуры двигателя.

Режим S6 в котором периоды с постоянной нагрузкой чередуются с работой на Х.Х. При этом основной характеристикой является ПН - продолжительность нагрузки: ПН%=tр+tх.х./(tр+tо+tх.х.)100%.

Режим S7 при одном направлении вращения двигателя чередуется с обратным направлением вращения, т.е. с частым реверсом.

Режим S8 характеризуется работой на разных скоростях.

Серийно выпускаемые двигатели предназначены для работы во всех перечисленных режимах. При этом режим работы двигателя и его параметры указываются на табличке. Практическое большинство производственных механизмов можно отнести к одному из 8 стандартных режимов. Однако встречаются некоторые виды механизмов, которые не под один из стандартов не подходят.

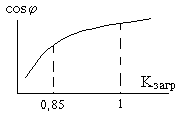

Выбор мощности электродвигателя.

Правильный

выбор мощности двигателя для того или

иного механизма с учетом его технического

режима имеет большое значение для

технико - экономических и эксплуатационных

показателей. Если при выборе мощность

ЭД занижена, то ЭД не обеспечит необходимой

надежности и долговечности. Зависимость

коэффициента мощности от нагрузки

показана на графике. Если выбран ЭД

завышенной мощности, т.е. с малым

коэффициентом загрузки, то он обладает

низкими экономическими и энергетическими

показателями.

Правильный

выбор мощности двигателя для того или

иного механизма с учетом его технического

режима имеет большое значение для

технико - экономических и эксплуатационных

показателей. Если при выборе мощность

ЭД занижена, то ЭД не обеспечит необходимой

надежности и долговечности. Зависимость

коэффициента мощности от нагрузки

показана на графике. Если выбран ЭД

завышенной мощности, т.е. с малым

коэффициентом загрузки, то он обладает

низкими экономическими и энергетическими

показателями.

Поэтому стараются подобрать ЭД таким образом, чтобы Рном=Кзап*Рэф.

При этом эффективная мощность определяется при помощи нагрузочной характеристики, а коэффициент запаса вводится с учетом неточности графика нагрузочной характеристики.

Последовательность выбора мощности ЭД:

1. Предварительный выбор мощности: заключается в анализе нагрузочной диаграммы и выборе Кзап.

2. Проверка правильности предварительного выбора по тепловому режиму. Производится с помощью точного анализа.

3. Проверяется по возможности запуска.

Проверка правильности выбора по кратковременной механической нагрузки.

Выбор мощности двигателя для продолжительного режима:

А) при постоянной нагрузке.

В этом случае предварительный расчет мощности не требуется, а определяется эффективная мощность механизма с использованием точных или эмпирических выражений, которая в дальнейшем сравнивается с номинальной мощностью двигателя. Существуют определенные формулы для расчета эффективной мощности различных типов механизмов. Если Рэф < Рном, то двигатель выбран правильно. Причем в этом случае это соотношение является критерием правильности выбора и по нагреву, и по условиям правильности пуска, и по критериям качества.

Для любых режимов с изменяющейся нагрузкой выбор мощности представляет собой значительно более сложную задачу и состоит из нескольких стадий, главной из которых является проверка правильности выбора по нагреву. При этом для любого режима наиболее точным методом такой проверки является построение кривой нагрева реального двигателя с учетом его режима с последующим сравнением уст < доп .

Б) при переменной нагрузке.

Пусть нагрузочная

диаграмма имеет вид:

Пусть нагрузочная

диаграмма имеет вид:

Последовательность выбора мощности двигателя:

1. Предварительно выбирается двигатель, для чего сравнивают среднее арифметическое значение мощности по нагрузочной диаграмме с номинальной мощностью по каталогу.

2. Производят проверку правильности выбора двигателя по нагреву. Эту проверку можно осуществить с помощью метода универсальных потерь, поскольку расчет и построение кривых нагрева является сложной и не всегда решаемой задачей.

По заданному графику нагрузки определяются средние потери мощности за рабочий цикл двигателя Рср, которые в дальнейшем сравниваются с номинальными потерями мощности в двигателе.

![]() Если выполняется

условие Рср

Рном, то двигатель

соответствует условиям нагрева.

Если выполняется

условие Рср

Рном, то двигатель

соответствует условиям нагрева.

Р1,Р2,…,Рn - потери мощности на каждом участке нагрузочной диаграммы;

i - КПД на i-ом участке нагрузочной диаграммы

3. Проверка правильности выбора по условиям пуска (по возможности запуска). Для этого Мпуска М1, если не выполняется, то выбирают двигатель либо с улучшенными пусковыми свойствами, либо большей мощности.

4. Производят проверку двигателя по кратковременной механической перегрузке. Для этого критический момент двигателя по его паспорту сравнивают с максимальным моментом по его диаграмме.

Если условие 4 выполняется, то двигатель выбран правильно, если не выполняется, то выбирается двигатель или с большей перегрузочной способностью или с большей мощностью.

Однако несмотря на то, что метод средних потерь является достаточно точным и универсальным, т.е. может быть применен для любого типа двигателя, возникают некоторые затруднения. Поэтому в инженерных расчетах чаще всего применят менее точные и универсальные методы эквивалентных величин, к которым относят:

А) метод эквивалентных токов

Б) метод эквивалентных моментов

В) метод эквивалентных мощностей.

Метод эквивалентных токов:

Основан на том, что реальный ток, соответствующий нагрузочной диаграмме и соответственно изменяющийся, заменяется неким эквивалентным током, который за рабочий цикл выделяет в двигателе такое же количество тепла, что и реально изменяющийся ток.

При этом потери мощности в двигателе:

Последовательность

выбора по данному методу:

Последовательность

выбора по данному методу:

1. Предварительно выбирают двигатель по нагрузочной диаграмме;

2. Проверка правильности выбора по нагреву: Iном Iэкв;

3. Проверяется возможность пуска

4. Перегрузочная способность.

Метод эквивалентных токов среди всех методов является более универсальным и может быть использован для любого типа двигателя.

Метод эквивалентных моментов:

Основан на пропорциональности электромагнитного момента двигателя току:

M=KФI; M I. Критерий правильности выбора двигателя Мном Мэкв.

Чаще всего

нагрузочная диаграмма ЭП задается

именно в координатах М(t)

, поэтому с этой точки зрения метод

эквивалентных моментов является более

удобным. Однако точная пропорциональная

зависимость М(I) характерна

только для ДПТ с НВ. Для АД момент кроме

того зависит и от коэффициента мощности

cos.

Поэтому применительно к АД этот метод

не обеспечивает достаточной точности.

Используется обычно для АД малой мощности

и в линейной части характеристики.

Чаще всего

нагрузочная диаграмма ЭП задается

именно в координатах М(t)

, поэтому с этой точки зрения метод

эквивалентных моментов является более

удобным. Однако точная пропорциональная

зависимость М(I) характерна

только для ДПТ с НВ. Для АД момент кроме

того зависит и от коэффициента мощности

cos.

Поэтому применительно к АД этот метод

не обеспечивает достаточной точности.

Используется обычно для АД малой мощности

и в линейной части характеристики.

Метод эквивалентных мощностей:

Основан на пропорциональной зависимости мощности от момента: Р=М, Р М. Критерием правильности выбора является: Рном Рэкв. Из всех перечисленных методов метод эквивалентных мощностей является наименее точным и применяется только для ДПТ с НВ.

Выбор мощности двигателя для кратковременного режима:

Серийно выпускаются двигатели, в паспорте которых задается номинальная длительность включения 10, 30, 60, 90 минут. Кроме того задается КПД при работе в кратковременном режиме и Ркр; в продолжительном пр и Рпр.

Если изобразить

нагрузочную диаграмму и кривую нагрева

для двигателя, работающим в кратковременном

режиме, то она будет иметь вид:

Если изобразить

нагрузочную диаграмму и кривую нагрева

для двигателя, работающим в кратковременном

режиме, то она будет иметь вид:

Если этот двигатель использовать в продолжительном режиме, то необходимо уменьшить нагрузку. Введем понятие о коэффициенте тепловой перегрузки двигателя:

Рт=Ркр/Рпр=уст/уст=уст/доп

.

Рт=Ркр/Рпр=уст/уст=уст/доп

.

Последовательность выбора:

В паспорте серийно выпускаемых двигателей для кратковременного режима S2 кроме времени включения указывается мощность при работе в кратковременном режиме, КПД при работе в кратковременном режиме, мощность и КПД в продолжительном режиме.

Определяют Ркр и Рпр:

Ркр=Ркр*(1-кр)/кр;

Рпр=Рпр*(1-пр)/пр;

Определяют коэффициент термической перегрузки: Рт=Ркр/Рпр.

Тн=tр/(ln(1-Рт)/Рт). Подставляя tр из паспорта и коэффициент термической перегрузки из предыдущего пункта, находим постоянную времени нагрева Тн, с помощью которой можно легко построить кривую нагрева двигателя и по этой кривой выбрать мощность двигателя.

Выбор мощности двигателя для повторно - кратковременных режимов работы:

Для режимов S4 и S5 обычно применяют двигатели серийно выпускаемые для режима S3 со стандартными ПВ%=15;25;40;60% либо двигатели серийно выпускаемые для режима S1. В этом случае при выборе мощности двигателя подразумевается ПВ=100%. Чаще всего в качестве математического аппарата для проверки правильности выбора по нагреву используют метод эквивалентных моментов. При этом в формуле эквивалентного момента введены поправочные коэффициенты, которые имеют обозначение (), и которые учитывают ухудшение теплоотдачи двигателя во время разгона, торможения, паузы по сравнению с теплоотдачей при работе с =const.

2=1; 0=0,5;

1=3=0,75.

2=1; 0=0,5;

1=3=0,75.

М1 и М3 - средние значения момента за время пуска и торможения;

М2 - момент при работе с номинальной угловой скоростью.

Последовательность выбора мощности двигателя:

1. По нагрузочной диаграмме ориентировочно выбирается двигатель.

2. Производят проверку правильности выбора по нагреву. Для этого:

а) определяют реальную ПВ%: . ПВ%=tр+tп+tт/(tр+tо+tп+tт)100%. По каталогу выбирают ближайшую стандартную ПВ%;

б) по нагрузочной диаграмме определяют эквивалентный момент;

в) Найденное

значение Мэкв приводят к стандартной

ПВ% и находят Мэквприв:

в) Найденное

значение Мэкв приводят к стандартной

ПВ% и находят Мэквприв:

![]() г) по каталогу

выбирают двигатель, у которого Мном

Мэквприв.

г) по каталогу

выбирают двигатель, у которого Мном

Мэквприв.

После этого двигатель проверяют по возможности запуска и кратковременным перегрузкам так же как для S1 с переменной нагрузкой.