- •От авторов

- •Требования к женской одежде

- •2 О развитии форм и конструкций одежды

- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды

- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур

- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин

- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины

- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин

- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды

- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин

- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя

- •3.4 Прибавки и припуски в одежде

- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды

- •4 Характеристика методов конструирования одежды

- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды

- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием

- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды

- •Характеристика единого метода конструирования одежды

- •5 Конструирование женской легкой одежды

- •Исходные данные для расчета конструкций одежды

- •Предварительный расчет конструкций женской одежды

- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды

- •5.3.1 Общие сведения

- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды

- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды

- •5.3.4 Построение втачного рукава

- •6 Конструирование женской верхней одежды

- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды

- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды

- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых

- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин

- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках

- •7 Построение различных видов воротников

- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников

- •7.2 Плосколежащие воротники

- •7.3 Стояче-отложные воротники

- •7.4 Воротники на углубленной горловине

- •7.5 Воротники-стойки

- •7.6 Воротники сорочечного типа

- •7.7 Воротники пиджачного типа

- •7.8 Воротники шаль и апаш

- •7.9 Воротники фантази

- •7.10 Построение чертежей капюшонов

- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий

- •8 Конструирование женских поясных изделий

- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий

- •Расчет и построение конструкции прямой юбки

- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами

- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы

- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев

- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку

- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок

- •Расчет и построение конструкций женских брюк

- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи

- •Построение чертежа конструкции брюк гольф

- •Проектирование юбок-брюк

- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры

- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта

- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава

- •9.2.1 Общие положения

- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа

- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой

- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан

- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан

- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме

- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами

- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы

- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей

- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей

- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей

- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей

- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в

- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя

- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)

- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования

- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа

- •10.2.1 Перенос вытачек

- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)

- •10.2.3 Проектирование складок

- •10.2.4 Оформление застежек

- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта

- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа

- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей

- •Подрезы и драпировки

- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения

- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека

- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде

- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия

- •Дефекты плечевой одежды

- •Дефекты одежды на фигуре при движении

- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения

- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды

- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды

- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды

- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов

- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды

- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов

- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани

- •12.3.1 Построение детали подборта

- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана

- •Принципы построения и оформления лекал подкладки

- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды

- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал

- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды

- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал

- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды

- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды

- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды

- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий

- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)

- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды

- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды

- •Заключение

- •Литература

10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта

Для правильного учета соотношений между шириной, длиной лацкана, а также его уступом и раскепом воротника определяют натуральные значения углов 1, 2, 3 и 4 на эскизе модели (рисунок 10.18).

Далее на чертеже конструкции наносят линию перегиба лацкана. Нижняя точка перегиба лацкана Л находится на 1,0 - 1,5 см выше верхней петли. На продолжении плечевой линии линия перегиба проходит на расстоянии высоты стойки воротника минус 0,5 см. (см. построение воротника пиджачного типа).

Желаемую форму и размеры лацкана и оформление концов воротника воспроизводят на чертеже переда по эскизу модели; строят зеркальное их отражение относительно линии перегиба.

Для построения закругленной линии борта внизу определяют начальную и конечную точки закругления, а также точку пересечения края борта с линией полузаноса на эскизе модели. Контур нижней части борта оформляют через найденные точки. Часто с этой линией увязывают конфигурацию передней части бокового кармана.

|

|

Рисунок 10.18 – Построение чертежа лацкана и борта |

|

10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа

Основными преобразованиями, связанными с изменение силуэтной формы изделия, являются:

параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, с применением дополнительных членений и без них, с равномерным и неравномерным расширением деталей;

проектирование драпировок и подрезов.

введение дополнительных членений – продольных рельефов или поперечных линий около линии талии.

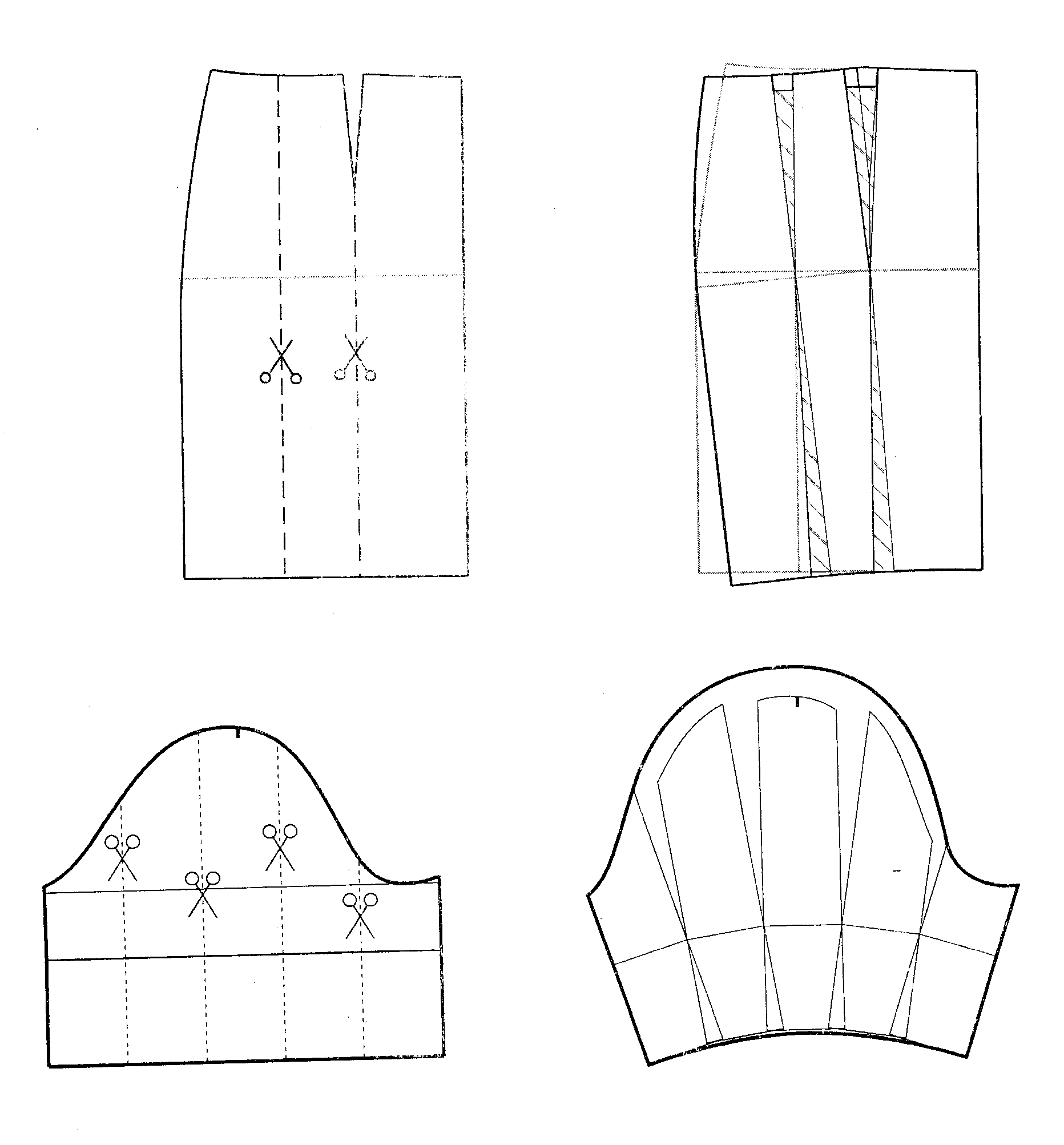

10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей

Параллельное расширение поперечное (рисунок 10.19) и продольное используется в основном для создания сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемую деталь с нанесенной вспомогательной линией, перпендикулярной направлению складок, рассекают на несколько полос и раздвигают вдоль этой линии на запроектированную величину.

Величина раздвижки зависит от коэффициента проектируемой сборки kсб. В зависимости от драпировочных свойств материала и заданного контура k сборки может быть от 1,5 на деталях переда, спинки, юбки, брюк до kсб = 2,5 по окату рукава типа «фонарик» (т.е. исходную длину линии в 10см надо раздвинуть до 15см или до 25см при kсб = 1,5 или 2,5 соответственно).

На проектируемых деталях по соответствующим контурам устанавливаются ограничительные надсечки, указывающие участок сборки. В рукавах – это участок от переднего до локтевого переката по верхней части рукава, т.к. по нижней части оката рукава, как и по пройме под рукой проектирование сборок не целесообразно.

На полочке и спинке для рукава с завышенной линией оката укорачивают плечевую линию. Для образования напуска по линии талии, низу рукава, окату рукава, низу брюк предусматривается увеличение продольного размера детали (припуск по длине). Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями (рисунок 10.19).

|

Рисунок 10.19 – Оформление контуров деталей при параллельном расширении

|

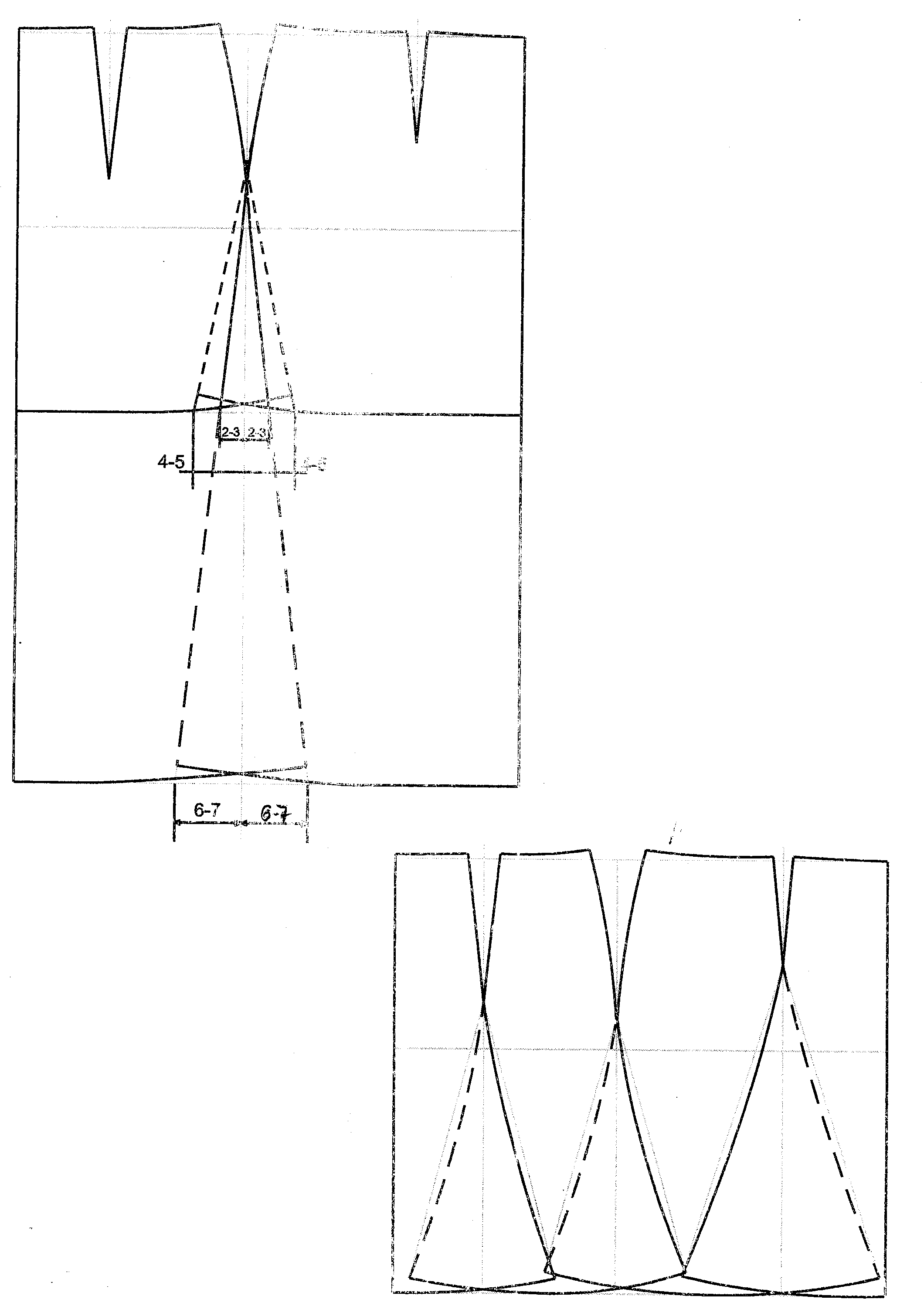

Коническое расширение – изменение формы изделия, напоминающее конус или трапецию чаще внизу, в брюках и юбках – возможно кверху; в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – от линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже.

Коническое расширение без введения дополнительных членений (рисунок 10.20) выполняется двумя способами:

за счет расширения по боковым линиям внизу (на уровне коленей)

При этом для создания гладкой конической формы расширения может быть небольшим – 2-3 см; средним - 4-5 см и большим– 6-7 см. Для жестких тканей – расширение может быть несколько большим. При создании складчатой конической формы, т.е. для образования фалд (мягких глубоких складок) допускается большее расширение по боковым срезам (рисунок 10.21).

а |

б |

|

|

Рисунок 10.20 – Коническое расширение по боковым линиям внизу |

|

||

|

б

|

||

а в Рисунок 10.21 – Коническое расширение без введения дополнительных членений: а - по переду, спинке и рукаву за счет вытачки; б - в юбке за счет вытачки; в - в юбке за счет вытачки и внутри детали

|

|||

Если фалды должны быть не только по швам, но и внутри детали, используют условное разрезание и раздвижку внутри детали по линиям дополнительного членения (рисунок 10.21, таблица 10.2).

Таблица 10.2 Величины фалд по низу изделия на уровне колена (для тканей средней драпируемости)

-

Размер фалды

Расположение фалды

По шву

Внутри детали

Небольшой

Средний

Большой

4-5 см

6-7см

8 см и более

5-6 см

7-9 см

10-12 см

Количество фалд увеличивается при раскрое деталей по «косой нити». С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается.

Резкое расширение деталей от какого-либо уровня называется «годе». Клинья «годе» могут быть как цельнокроеными (рисунок 10.22, а), так и втачными (рисунок 10.22, б). Цельнокроеное «годе» может быть симметричным и несимметричным с двух сторон клина (с расширением в одну сторону или с разным по сторонам клина).

В деталях с вытачками коническое расширение выполняется через их концы. Растворы вытачек могут быть использованы как полностью, так и частично (рисунок 10.21 а, б, в). При несовпадении концов вытачек с линиями условных членений возможно перемещение и перераспределение исходных вытачек. Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями. Для образования фалд в конкретном месте контур линии талии в этом месте оставляют в виде ломаной линии (рисунок 10.21, в)

б |

Рисунок 10.22- Расширение «годе»: а - с цельнокроеными клиньями; б - с втачными клиньями.

|

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом части рассекаемых деталей заводят друг на друга с обязательным контролем на уровне обхватного измерения – обхвата бедер Об в юбке, обхвата плеча Оп в рукаве. Растворы исходных вытачек при этом увеличиваются, в модели они служат для образования мягких складок.

В брюках используются те же приемы, но чаще от уровня коленей (рисунок 10.23, в).

Коническое расширение часто используется в сочетании с параллельным . Сначала рекомендуется выполнять параллельное расширение, а затем полученную деталь рассекают условными линиями и разводят конически.

Более сложная форма одежды (плотно прилегающая в области талии и сильно расширенная книзу) получается с использованием дополнительных членений. Они могут быть поперечными, выше или ниже линии талии, и продольными - в виде рельефных швов с разными уровнями прилегания по талии, расширения или заужения книзу (от уровня диафрагмы в полуприлегающей трапеции до линии талии, покрой принцесс, редингот, овал, кокон…).

Для расширенных книзу изделий величину необходимого расширения распределяют пропорционально ширине деталей; к участкам большей ширины - большее расширение. Самое большое расширение внизу дают обычно к боковым срезам деталей. По линиям рельефов и по средней линии спинки внизу дают примерно 1/2 от бокового расширения.

а б |

в |

Рисунок 10.23 – Коническое расширение и заужение деталей конструкции |

|

Построение продольных линий членения деталей заключается в следующем (рисунок 10.24):

|

Рисунок 10.24 – Оформление продольных линий членения при расширении по низу изделия

|

1. Определяют положение и конфигурацию направляющих линий 1. Они принадлежат средним деталям конструкции, которые несут на себе эскизную нагрузку. При этом учитывается зрительное сужение рядом расположенных линий (расстояние внизу делают на 1,5 - 2,0 см больше, чем определено по рисунку).

2. Оформляют направление линии рельефа 1 с учетом начала уровня и величины конического расширения силуэта (руководствуясь таблицей 10.1).

3. От полученной линии рельефа откладывают необходимые растворы вытачек (нагрудных, талиевых), а также величину расширения внизу.

Оформляют так называемые формообразующие линии рельефов 2.

После построения рельефов проверяют длины одноименных линий от линии талии вверх и вниз; сопряжение линий по пройме и линии низа.

Следует помнить, что при выполнении всех видов изменения силуэта необходимо следить за равенством и сопряжением соответствующих срезов, а также за равномерностью расширения. Рекомендуется проставлять надсечки в нужных местах.

а

а