- •Расчет длительности производственного цикла

- •Расчет простого цикла

- •Последовательное движение партий деталей

- •Параллельное движение партий деталей

- •Параллельно-последовательное движение партий деталей

- •1 Вариант:

- •2 Вариант:

- •Расчет сложного цикла

- •Построение сложного цикла

- •Виды производственных процессов

- •Классификация производственных процессов

- •Организация производственных процессов в пространстве

- •Организация комплексного обслуживания производства.

- •Единичное, серийное и массовое производство. Единичное производство

- •Серийное производство

- •Массовое производство

Сущность курса «Организация производства» и его связь с другими дисциплинами.

Организация производства - объединение и обеспечение взаимодействия личных

и вещественных элементов производства, установление нисходящих связей и

согласованных действий участников производственного процесса создании

организованных условий для реализации экономических интересов

и социальных потребностей работников на производственном предприятии.

Организация предполагает внутреннее упорядывачивание частей целого или

средств достижения желаемого результата.

В материальном производстве выделяют 2 стороны:

-производственные силы

-производственные отношения

Производственные силы -это силы и средства участвующие в общественном

производстве.

Производственные отношения -это отношения между людьми в процессе

производства и распределения материальных благ.

Производственные отношения образуют сложную систему включающую:

производственно технические и социально экономические отношения.

Человек -личный фактор производства, орудия и предмет труда вещественные

факторы.

Функции:

1 ОП выполняет системообразующие функции, соединения личных и

вещественных факторов производства в единое производство

2 Функция ОП установление между отдельными исполнителями и производственными

подразделениями разнообразных связей обеспечивающих совместную деятельность

людей, участвующих в едином процессе производства.

3 Функция создание организационных условий обеспечивающих взаимодействие

на экономической основе всех производственных звеньев как единой

производственно технической системы.

ОП -призвано обеспечить рациональное сочетание в пространстве и во времени

предметов труда, орудий труда, самого труда на каждом участке производства

и эффективных взаимодействий подразделений предприятия.

Связь курса с другими дисциплинами.

Наука о ОП тесно связано с рядом учебных дисциплин, она базируется

на основах экономики тесно связано с техническими науками механикой

термодинамикой, физикой, вычислительной техникой, математикой.

Широко используются данные заводской отчётности бухгалтерский отчёт,

техническая и экономическая статистика.

Курс тесно связан с дисциплинами стратегического менеджмента:

стратегический маркетинг, управление персоналом, инновационный менеджмент,

производственного менеджмента: финансовый менеджмент, тактический

маркетинг, управление персоналом.

Классификация структур. Функциональные структуры по сферам функционирования организации.

Функциональные структуры. По сферам функционирования организации может быть выделено множество различных структур, соответствующих видам деятельности. Например, на промышленных предприятиях могут быть выделены основные и специфические функциональные структуры: технологическая, организационно-управленческая, экономическая и социально-психологическая (см. табл. 3.2); структуры информационных, материальных, финансовых, людских и других потоков. Рассмотрим основные функциональные структуры. Технологическая структура организации представляет собой совокупность связей технологического процесса изготовления продукта, конструкторской и технологической подготовки производства, организации обслуживания производства. Пример технологической структуры показан на рис

Организационно-управленческая

структура представляет

собой совокупность вертикальных и

горизонтальных связей, обеспечивающих

упорядоченность, координацию и

регулирование деятельности организации

по достижению ее целей. Основу

организационно-управленческой структуры

составляют отношения иерархической

соподчиненности. Они, в свою очередь,

оказывают определяющее влияние на

организационно-управленческие отношения

непосредственного взаимодействия, как

вертикальные — между вышестоящими и

нижестоящими звеньями управления, так

и горизонтальные.

Технологическая

структура машиностроительного

завода

Организационно-управленческая

структура является информационной.

Основные информационные потоки:

1)

по вертикали сверху вниз — плановая,

нормативная, инструктивная, руководящая

информация;

2)

по вертикали снизу вверх — аналитическая,

рекомендательная, учетно-статистическая

информация и т.п.;

3)

по горизонтали — информация, обеспечивающая

взаимокоординацию и горизонтальную

интеграцию деятельности. Составной

частью организационно-управленческой

структуры является структура руководства

(менеджеров) организации (рис. 2.12).

Технологическая

структура машиностроительного

завода

Организационно-управленческая

структура является информационной.

Основные информационные потоки:

1)

по вертикали сверху вниз — плановая,

нормативная, инструктивная, руководящая

информация;

2)

по вертикали снизу вверх — аналитическая,

рекомендательная, учетно-статистическая

информация и т.п.;

3)

по горизонтали — информация, обеспечивающая

взаимокоординацию и горизонтальную

интеграцию деятельности. Составной

частью организационно-управленческой

структуры является структура руководства

(менеджеров) организации (рис. 2.12).

.

Структура руководства организации

Наряду

со структурой руководства организации

могут быть структуры по отдельным видам

информационных потоков. Если считать,

что в перечень основных функциональных

структур организации входят технологическая,

организационно-управленческая,

экономическая и социально-психологическая

структуры (т.е. структуры, охватывающие

все аспекты деятельности организации),

то организационно-управленческую

составляющую деятельности организации

целесообразно представлять в виде

системы менеджмента

.

Структура руководства организации

Наряду

со структурой руководства организации

могут быть структуры по отдельным видам

информационных потоков. Если считать,

что в перечень основных функциональных

структур организации входят технологическая,

организационно-управленческая,

экономическая и социально-психологическая

структуры (т.е. структуры, охватывающие

все аспекты деятельности организации),

то организационно-управленческую

составляющую деятельности организации

целесообразно представлять в виде

системы менеджмента

Экономическая

структура организации

представляет собой совокупность

отношений экономического взаимодействия

отдельных членов организации друг с

другом по поводу: выполнения миссии,

достижения целей, выделения ресурсов,

оплаты труда, распределения полученного

дохода между собственниками, менеджерами,

специалистами и рабочими и т.д. Вариант

экономической структуры организации

представлен на рис

Экономическая

структура организации

представляет собой совокупность

отношений экономического взаимодействия

отдельных членов организации друг с

другом по поводу: выполнения миссии,

достижения целей, выделения ресурсов,

оплаты труда, распределения полученного

дохода между собственниками, менеджерами,

специалистами и рабочими и т.д. Вариант

экономической структуры организации

представлен на рис

-

Экономическая структура

организации

Социально-психологическая

структура организации

представляет собой совокупность

вертикальных и горизонтальных связей,

характеризующих социально-психологические

аспекты. Она включает:

1)

структуру отношений иерархической

соподчиненности, устанавливающую

социальный статус каждого члена

организации;

2)

структуру непосредственных

социально-психологических взаимодействий

между функциональными, профессиональными,

квалифицированными группами, коллективами

подразделений, группами неформального

общения, отдельными людьми

-

Экономическая структура

организации

Социально-психологическая

структура организации

представляет собой совокупность

вертикальных и горизонтальных связей,

характеризующих социально-психологические

аспекты. Она включает:

1)

структуру отношений иерархической

соподчиненности, устанавливающую

социальный статус каждого члена

организации;

2)

структуру непосредственных

социально-психологических взаимодействий

между функциональными, профессиональными,

квалифицированными группами, коллективами

подразделений, группами неформального

общения, отдельными людьми

Пример

социально-психологической структуры

организации

Пример

социально-психологической структуры

организации

Основные функциональные структуры: технологические, организационно управленческие, экономические и социальнопсихологические

Предприятия различных отраслей промышленности имеют свои

специфические особенности, вытекающие из характера производства,

применяемой техники и технологии, квалификации кадров. В то же

время все они имеют и некоторые общие признаки, позволяющие классифицировать их по ряду направлений: формам собственности, организационным формам, отраслевой принадлежности, размерам, степени

специализации, типу производства, уровню механизации и автоматизации.

В зависимости от форм собственности предприятия бывают частными,

коммунальными и государственными. Разновидностями государственной

формы собственности могут быть федеральная (в федеральных

государствах), республиканская и коммунальная.

По организационным формам предприятия подразделяются на хозяйственные товарищества (полные или коммандитные), общества (ак-ционерные, с ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью), производственные кооперативы, унитарные предприятия.

Участники хозяйственных товариществ (как полных, так и коммандитных)

занимаются производственной деятельностью от имени

товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Кроме того, коммандитные товарищества

имеют участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск

убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия

в предпринимательской деятельности товарищества.

У акционерного общества уставный капитал, сформированный

полностью за счет взносов участников (акционеров), разделен на определенное количество акций. Участники акционерного общества не

отвечают по его обязательствам и несут убытки в пределах стоимости

принадлежащих им акций.

Акционерное общество является единым и единственным собственником

всего принадлежащего имущества. Акционерная собственность

представляет собой форму коллективной (или смешанной) собственности.

Акционеры имеют обязательное право требования выплаты диви-

дентов. Акционерное общество бывает открытым, когда его участники

могут продавать свои акции без согласия других акционеров, и закрытым,

когда его участники имеют преимущественное право приобретения

акций, реализуемых другими участниками этого общества.

Общества с ограниченной или дополнительной ответственностью

учреждаются двумя или более лицами, его уставный фонд делится на

доли в размерах, установленных учредительными документами. При

этом участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают

по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости

внесенных ими вкладов. Участники общества с дополнительной

ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность по

его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества.

Производственный кооператив — это коммерческая организация,

участники которой принимают личное трудовое участие в ее деятельности,

вносят имущественный взнос и несут субсидиарную ответственность

по обязательствам производственного кооператива в равных

долях в пределах, установленных уставом, но не меньше величины

полученного в нем годового дохода. Унитарное предприятие (частное или государственное) — это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. По участию иностранного капитала различают предприятия совместные,

зарубежные и иностранные. У совместного предприятия

имеется доля в уставном фонде, принадлежащая иностранным инвесторам.

Оно располагается на территории данной страны. Зарубежное

предприятие зарегистрировано в другой стране и представлено национальным капиталом, вывезенным из государства в качестве вклада

в его уставный капитал. Уставный капитал иностранного предприятия

принадлежит юридическим или физическим лицам других

государств. Отраслевая принадлежность определяется рядом признаков: характером воздействия на предмет труда, экономическим назначением продукции, характером технологического процесса, временем работы в течение года.

По характеру воздействия па предмет труда они делятся на предприятия

добывающей и обрабатывающей промышленности. Предприятия

добывающей промышленности добывают сырье и топливо из недр

земли, вод, лесов. К ним относятся рудники, горнообогатитсльные

комбинаты и производственные объединения, занятые добычей и обогащением руд черных и цветных металлов.

Предприятия обрабатывающей промышленности занимаются переработкой

промышленного и сельскохозяйственного сырья. К ним

относятся предприятия машиностроения, мясокомбинаты, сахарные

заводы и др. Указанное деление необходимо для установления соответствующих пропорций в их развитии, планировании обеспеченности

предприятий обрабатывающей промышленности сырьевыми ресурсами,

добывающей — оборудованием, энергией, рабочей силой.

По экономическому назначению продукции, т. е. по ее роли в производстве

совокупного общественного продукта, все предприятия делятся

на две группы: производящие средства производства и производящие

предметы потребления.

По характеру технологических и производственных процессов

предприятия подразделяются на две группы: с прерывным и непрерывным

производством.

По времени работы в течение года различают предприятия круглогодичного

и сезонного действия.

По размерам предприятия могут быть крупные, средние и малые.

Это зависит от размера выпуска продукции, численности рабочих, стоимости

основных фондов и энерговооруженности труда. Размер предприятия

применительно к каждой отрасли промышленности определяется

с учетом ее особенностей, а также тех или иных признаков,

которые указываются в законодательных и подзаконодательных актах. По степени специализации предприятия подразделяются на специализированные, универсальные и диверсифицированные. К специализированным относятся предприятия, выпускающие однородную продукцию с ограниченной номенклатурой (РУП «Минский тракторный

завод», БелавтоМАЗ, обувные и швейные предприятия и т. п.). Универсальные предприятия производят продукцию широкой номенклатуры

или выполняют множество различных видов работ (инструментальные,

ремонтные предприятия). Диверсифицированные предприятия

характеризуются многоотраслевым профилем продукции.

По типу производства различают предприятия с массовым, серийным

и единичным типом производства.

По степени механизации и автоматизации выделяют предприятия

с автоматизированным, комплексно-механизированным и частично

механизированным производством.

Классификация предприятий (рис. 1.1) используется для разработки

типовых решений по организации производства труда и управления

применительно к отдельным группам предприятий.

Каждое конкретное предприятие имеет многочисленные связи с внешней

средой, т. е. с другими системами народного хозяйства (рис. 1.2).

Для создания эффективных форм организации производства предприятия

на договорных началах могут создавать консорциумы, концерны,

межотраслевые государственные объединения, ассоциации и

другие крупные организационные структуры.

Консорциум представляет собой временное объединение предприятий,

организаций-участниц, заключивших соглашение о производственно-

сбытовой кооперации или ином объединении ресурсов с целью

создания и финансирования единого крупного хозяйственного объекта.

Таким объектом может быть, например, группа реконструируемых

предприятий, связанных общностью технологического или иного характера.

Характерным признаком консорциумов является то, что в их работе

непосредственное участие принимает банк. В мировой практике

«консорциум» буквально означает временное соглашение между несколькими банками или промышленными монополиями для проведения

коммерческих операций большого масштаба. Сам консорциум не является юридическим лицом как целое. Управляется

он по взаимному соглашению всех участников, сохраняющих

полную экономическую и юридическую самостоятельность. Для

достижения совместных целей они подчиняются общему руководству

и несут ответственность в пределах своей доли участия в нем по общим

обязательствам консорциума. Если цели достигнуты, то консорциум

прекращает свое действие. Таким образом, одно предприятие

может быть участником одновременно нескольких различных консорциумов.

Ассоциация —добровольное объединение предприятий и организаций

по отраслевому, территориальному или другому признаку. В отличие

от консорциума она носит не временный, а постоянный характер

и является более устойчивым образованием. Предприятия не могут

вступать в несколько ассоциаций одновременно. Ассоциации могут создаваться как без, так и с правом юридического лица. Обособленный аппарат управления ассоциации, созданный как юридическое лицо, выступает от своего имени и под собственную имущественную ответственность. Участники ассоциации возлагают на

него централизованное выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций (главным образом для совместных целей снабжеи-

ческо-сбытового характера).

Государственное производственное объединение (ГПО) — объединение

предприятий для дальнейшего повышения уровня концентрации

производства. ГПО могут создаваться по отраслевому признаку или на производственно- территориальной основе. ГПО не является вышестоящим уровнем по отношению к предприятию, оно представляет собой союз равных.

Все включаемые в ГПО предприятия, институты, транспортные,

сбытовые, учебные и другие организации сохраняют самостоятельность,

хотя отдельные функции добровольно передают ему.

Межотраслевое государственное объединение, концерн объединяет

предприятия обычно по производственному признаку, но всегда с

правом юридического лица как целого, поэтому концерн может быть

сугубо отраслевым. Он бывает как государственным, так и негосударственным объединением, включающим, например, кооперативные предприятия. Управление возлагается на головное предприятие концерна.

В нем организуются централизованные фонды, общие, например внешнеторговые, фирмы и даже коммерческий банк. Предприятия, входящие

в концерн, сохраняют экономическую и юридическую самостоятельность.

Холдинг создается собственниками для управления контрольным

пакетом акций подведомственных предприятий.

Для того чтобы выстоять в конкурентной борьбе международного

масштаба, создаются транснациональные корпорации (ТНК). Их формирование позволяет более успешно преодолевать многочисленные торговые и политические барьеры, контролировать товарные и финансовые

потоки мира, обеспечивать сервис, поставку запчастей к экспортируемой

технике, создавать собственное производство за рубежом в тех районах,

где производимая продукция конкурентна и востребована.

Производственные заграничные филиалы и дочерние компании

могут создаваться в виде строчных предприятий либо предприятий с

полным производственным циклом. В результате формируется потенциальная база для внешнеэкономической экспансии.

Так, появление ТНК на базе РУП «МТЗ» позволило создать и

Успешно функционировать сборочному производству тракторов концерна «УкрПромИнвест» в Киеве, сборочное совместное предприятие в Елабуге на местном автомобильном заводе, сборочные производства

в Египте, Пакистане, Республике Польша.

Проектирования структуры организации, виды организационных структур

Организационная структура аппарата управления – форма разделения труда по управлению производством. Каждое подразделение и должность создаются для выполнения определенного набора функций управления или работ.

Схема организационной структуры управления отражает статическое положение подразделений и должностей и характер связи между ними.

Типы организационных структур:

– линейная: каждый руководитель обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по всем видам деятельности. Достоинство – простота, экономичность, предельное единоначалие. Основной недостаток – высокие требования к квалификации руководителей. Сейчас практически не используется. Семейные предприятия.

– функциональная: делится по направлениям (маркетинг, сбыт, производство, финансы) и внутри каждого направления создаются отделы. Все друг другу подчиняются. этой структуре нарушен принцип единоначалия и затруднена кооперация. Практически она не используется.

– линейно-функциональная - ступенчатая иерархическая. 2 части: линейное подразделение, осуществляющее в организации основную работу; специализированные обслуживающие функциональные подразделения.

– матричная: структура характерна тем, что исполнитель может иметь двух и более руководителей (один – линейный, другой – руководитель программы или направления). Такая схема давно применялась в управлении НИОКР, а сейчас широко применяется в фирмах, ведущих работу по многим направлениям. Она все более вытесняет из применения линейно-функциональную.

– дивизиональная (филиалы) выделяются или по области деятельности, или географически.

– множественная структура объединяет различные структуры на разных ступенях управления. Например, филиальная структура управления может применяться для всей фирмы, а в филиалах – линейно-функциональная или матричная.

Проектирование организации - это постоянный поиск наиболее эффективного сочетания организационных переменных, таких как:

1. Разделение труда и специализация. Разделение труда происходит по двум направлениям: вертикальному и горизонтальному

2. Деппртаментализация - группировка схожих работ по результатам деятельности или вокруг ресурсов

3. Коммуникации (связи) и механизм координации.

4. Масштаб управляемости и контроля - количество людей и работ, которые могут быть эффективно объединены под единым руководством.

5. Распределение прав и ответственности.

6. Централизация и децентрализация отражает концентрацию нрав принятия решений. Централизация предполагает концентрацию прав на верхнем уровне руководства, децентрализация - делегирование полномочий по иерархической лестнице вниз.

7. Дифференциация и интеграция.

Факторы, влияющие па выбор организационной структуры:

1) внешняя среда

2) технология работы в организации

3) идеология управления, которой придерживается высшее руководство

4) стадия жизненного цикла организации.

5) стратегия сегментирования,

6) территориальное размещение производства.

7) поведение работников.

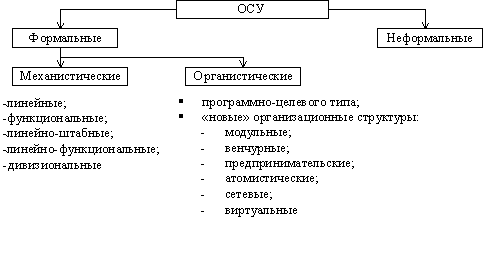

Классификация типов структур организаций

Организационная структура управления является не только основой существования количественно определенной системы управления, но и формой, в рамках которой протекают изменения, зреют предпосылки для перехода системы в новое качество в соответствии с требованиями сохранения устойчивости системы. С одной стороны, организационная система управления (ОСУ) есть фактор развития организации, а с другой – представляет собой наиболее консервативный элемент общей системы управления.

Этот консерватизм объясняется не только тем, что изменение организационных структур затрагивает интересы целых коллективов, но и объективными требованиями сохранения устойчивости системы. Современное развитие систем управления показывает, что организационные структуры претерпели значительную эволюцию за достаточно короткое время.

Анализ эволюции организационных структур в процессе выполнения функций управления по сохранению устойчивости предусматривает определенную типизацию. При всем многообразии подходов к решению этого вопроса в литературе обоснована следующая классификация ОСУ:

Неформальные организации – группы, которые возникают спонтанно, но в которых люди вступают во взаимодействие друг с другом достаточно регулярно. Основными отличиями данного вида организации являются наличие единой цели, осуществление четкого взаимодействия внутри группы; количество членов может быстро меняться.

Формальные организации – предварительно спланированная структура полномочий и функций, которая устанавливается на основе планируемого заранее взаимодействия между компонентами организации.

Механистические организационные структуры (называемые порой иерархические, бюрократические, классические, традиционные) характеризуются жесткой иерархией власти в организации, формализацией используемых правил и процедур, централизованным принятием решений, узко определенной ответственностью в деятельности.

Органические организационные структуры (называемые порой адаптивные, гибкие) характеризуются размытостью иерархии управления, небольшим количеством уровней, гибкостью структуры власти, слабым или умеренным использованием формальных правил и процедур, децентрализацией принятия решений, широкими полномочиями и ответственностью в деятельности.

Нельзя однозначно оценить различные виды организационных структур управления как совершенные или несовершенные. Все зависит от того, в каких условиях функционирует организация, какие цели преследует и что она из себя представляет.

Крупные предприятия не используют тот или иной вид организационной структуры в чистом виде, а скорее используют несколько видов структур управления. В частности, в крупнейшем российском автомобилестроительном предприятии ОАО «АВТОВАЗ» применяются практически все основные типы организационных структур. Для корпораций, особенно транснациональных, как правило, характерно многообразие структур, чаще называемое организационной структурой управления конгломератного типа.

Проектирование структуры организации. Виды построения производственных структур.

Наиболее перспективным способом деятельности по совершенствованию

организации производства являются разработка и внедрение организационных проектов. Оргпроекты могут разрабатываться на стадии

как проектирования и строительства новых предприятий (производств,

цехов), так и их реконструкции. Возможны оргпроекты отдельных технологических линий, гибких автоматизированных производств, систем

подготовки и обслуживания производства, автоматизированных систем

управления, освоения в производстве нового изделия и т. п.

Под проектированием понимается формирование логического

образа объекта (машины, законы, компьютерные программы, технологический комплекс и т. п.), предваряющего его физическую реализацию и имеющего обратную связь. Содержание обратной связи предполагает последовательный и всесторонний анализ адекватности как

будущего взаимодействия объекта со средой, так и его «функционирования

» на всех этапах жизненного цикла. Способность осуществлять оргпроектрование эффективно (с высоким качеством при ограничениях на затрачиваемый ресурс) обеспечивает прогресс технологий и конкурентоспособность предприятия.

Отказ от проектирования организации производства оборачивается

экономической несостоятельностью предприятий. Предприятие, цех, участок, технологический процесс или поточная линия, любой управляемый объект при проектировании рассматривается как система, входящая в качестве элемента в большую систему и включающая в качестве элементов малые системы. Проектирование организации производства по сути представляет собой установление (регламентацию) определенных параметров, обус ловливающих целесообразное протекание процессов (отношений) связей между элементами системы. Для этого определяется взаиморасположение в производстве и взаимодействие во времени элементов системы, выбирается рациональный способ соединения или соотношения

между ними, обосновывается объем и содержание связи.

Регламентация определенных отношений между элементами системы

или протекающими между ними процессами фиксируется с помощью норм,

стандартов, инструкций, положений, схем взаимодействия, блок-схемами,

оргограммами, документограммами, сетевыми графиками и т. п.

Предметом регламентации в каждом отдельном случае будет вполне

конкретный набор условий (параметров).

При проектировании организации производства должны быть регламентированы следующие условия (параметры).

1. Отношение зависимости или соподчиненное™ между элементами

системы, какой из элементов системы является объектом, а какой

субъектом связи устанавливается на основе распределения функций

(ролей), разделения труда между элементами.

Первенство функционального признака по отношению к структурному

является одним из важнейших принципов организационного проектирования.

В зависимости от класса связей по функциональному признаку

легко определяется отношение между элементами системы. Так,

для технологических связей субъект и объект связи устанавливаются на

основе технологической последовательности процессов, соединяющих

данные элементы, для логических связей — на основе причинно-следственной взаимозависимости процессов (явлений) и т. д. В свою очередь

установление отношений «субъект — объект» между элементами системы

обусловливает характеристику направления связи: прямая, обратная.

Таким образом, первое условие определяет кто кому? кто кого?

кто от кого? кто за кем?

2. Содержание, состав связи, т. е. то, что является предметом передачи

от одного элемента системы к другому (продукты труда, материалы,

энергия, информация и т. п.) и обратно (заказ, сигнал, платежи,

отчет и т. п.). В каждом конкретном случае это определяется

характером отношений между элементами системы и функцией связи.

Таким образом, второе условие отвечает на вопрос что? (содержательный

параметр связи).

Ко второму условию относится также параметр качества — какого

качества.

3. Объем (норма) связи, т. е. сколько данного предмета связи (продукта,

энергии, информации и т. п.) должно передаваться от элемента

к элементу и обратно в единицу времени или в заданный срок.

По существу этот параметр связи находит свое выражение в нормах

труда и материальных затратах, плановых заданиях. Он в наиболь шей степени позволяет определить экономическую целесообразность и

эффективность связей, является основой для планирования и регулирования

процессов связи.

4. Время, продолжительность или период протекания процесса

связи (действия данного вида, функции отношений между элементами).

Этот параметр находит свое выражение в нормах времени на выполнение

отдельного объекта работ, в нормативной продолжительности

производственного цикла, ритме производства, сменности работы оборудования и т. п. В сочетании с объемным параметром он используется

при оперативно-производственном планировании, составлении сетевых,

ленточных и других графиков протекания процессов. Таким

образом, данный параметр отвечает на вопросы: в какое время? когда?

с какой продолжительностью?

5. Пространство, место и направление связи. Сюда можно отнести

регламентацию взаиморасположения элементов системы в пространстве

(планировка помещения, поточных линий, расстановка оборудования,

маршруты перемещения предметов и средств труда), а также траектории

рабочих движений, схемы коммуникаций, структуры управления и

т. п. Параметр имеет важное значение для проектирования структуры

связей, пространственного упорядочения элементов системы.

Он отвечает на вопросы где? (расположение одного элемента системы

относительно другого, место протекания маршрута между элементами);

куда? (направление связи от одного элемента к другому).

6. Способ связи. Каким образом, с помощью каких приемов, методов

труда (связь в процессах труда), средств и способов перемещения (вещественные связи), передач (энергетические и информационные связи), механизмов оплаты труда и хозрасчетных отношений (экономические связи),

социальных связей и др. будет осуществляться связь между элементами. Эти

условия имеют решающее значение как для обеспечения эффективности

связи, т. е. результативности ее влияния на конечные выходы системы, так

и для ее стоимости, т. е. затрат на реализацию процесса связи. При проектировании они находят свое отражение в конкретных технических проектах способов перемещения, коммуникаций, в технологических картах организации трудового процесса, а также в инструкциях, положениях,

стандартах и других регламентирующих документах. Основной смысл регламентируемого параметра в ответе на вопросы: как, каким образом, каким способом осуществляется связь мез/сду элементами системы?

Пример использования указанных параметров при организационном

проектировании представлен в табл. 16.1.

Таким образом, организационное проектирование состоит в регламентации

ряда условий (параметров связи) путем последовательного

прохождения шести этапов: 1) субъект и объект связи; 2) содержание, состав связи; 3) объем; 4) время; 5) пространство; 6) способ связи.

При переходе от единичного процесса связи между двумя элементами

к сколько угодно большему количеству связей и элементов набор

основных условий и последовательность этапов принципиально не

меняется, так как любое множество элементов можно свести к их попарному

анализу. Усложняется и становится более трудоемким лишь

сам процесс анализа и проектирования.

Организационное проектирование предполагает:

• определение оптимального состава элементов системы, рационализацию

их связей в количественных и качественных отношениях и

размещение в производстве;

• разработку регламента организационных процессов, происходящих

в производственной системе;

• разработку нормативной базы организации производства для

конкретных систем (подсистем, элементов);

• определение информационных взаимосвязей и потоков элементов

системы, формирования информационного обеспечения и документооборота;

• установление хозрасчетных отношений между подразделениями

производственной системы пре Проектирование организации производства состоит из следующих

стадий:

• предпроектная подготовка;

• технический проект;

• рабочий проект;

• внедрение.

На стадии предпроектной подготовки осуществляется разработка

общей концепции организации производства, осуществляется комплексное

обследование объекта проектирования, разрабатывается технико-

экономическое обоснование организационного проекта, формулируется

и утверждается техническое задание на проектирование.

Стадия технического проекта предполагает разработку основных

положений системы организации производства, принципов ее функционирования, методов сопряжения с другими подсистемами, принятие решений по информационному обеспечению и системе документооборота.

На стадии рабочего проекта разрабатывается комплекс рабочей

документации: структурные схемы; организационно-плановые расчеты;

нормативная и информационная база; должностные инструкции и

положения; стандарты; программное обеспечение и т. п.

Стадия внедрения включает обучение и психологическую подготовку

персонала, введение в действие новых инструкций и положений,

перестройку производственной и управленческой структуры, внедрение

новых систем оплаты и стимулирования работников и т. д.

На малых и средних предприятиях, особенно при использовании

типовых проектов, вторая и третья стадии объединяются в одну —

технорабочий проект. Результатом проектирования организации производства является

организационный проект.

Организационный проект — это комплект проектной документации,

регламентирующий совокупность организации производства, труда

и управления, разработанный на базе достижений науки и передового

опыта с учетом требований, предъявляемых к производственной

системе, и обеспечивающий ее эффективное функционирование.

Оргпроекты могут быть представлены по-разному, в зависимости

от целей представления. Так, для анализа и изучения объекта проектирования

используются разнообразные варианты его структурирования;

представление для целей исследований связано со спектром

средств моделирования — математические и имитационные модели,

машинная графика и компьютерная анимация, мультимедиа и виртуальная

реальность. Описание проекта для производственных целей

(технологических линий и модулей с цифровым управлением) представлено

чертежами и программами на различных носителях. Цели докудприятия. ментирования для этапов жизненного цикла объекта представлены

тестами, графикой, гипертекстами.

При разработке конкретного оргпроекта требуется участие специалистов

разного профиля, а также разных функциональных служб и звеньев

управления. Разделение труда между ними может носить предметный характер, т. е. каждый участник разрабатывает часть проекта, близкую ему

по роду деятельности, функциям или специальности. Например, технико-

технологические связи — технологи, санитарно-гигиенические условия,

режимы труда, отдыха — физиологи, нормирование — трудовики и т. д.

Необходимо спланировать всю работу по оргпроектированию с

указанием сроков и ответственных по каждой ее части, которую можно

проконтролировать, или по каждой контролируемой операции (выдача

информации, подготовка проекта решения, утверждения проекта и т. п.).

В состав организационного проекта могут входить:

1) общесистемные сводные данные: структуры, схемы, модели и т. п.;

2) организационные решения, относящиеся к формированию функциональных подсистем: технической подготовки производства, материально- технического обеспечения, логистической,складской,службы

сбыта, оперативно-производственного планирования и т. д.;

3) организационные решения по элементам производственного процесса:

функционирование орудий труда, движение предметов труда,

организация труда работников, интеграция элементов производства в

единый процесс;

4) организационные проекты подразделений предприятия — цехов,

участков, служб, рабочих мест, автоматических и поточных линий;

5) решения по установлению экономических отношений в процессе

производства — формирования различных форм внутрипроизводственных

хозрасчетных отношений, систем оплаты труда и стимулирования

работников.

На фоне исключительной важности проектирования организации

производства знаний об этом процессе сегодня явно недостаточно для его

высокоэффективной организации. Именно по этой причине отсутствует

полное формальное описание процесса, без чего в свою очередь невозможна

его эффективная компьютеризация и практическая реализация.

Определенный опыт организационного проектирования был накоплен

на Волжском автомобильном заводе. При строительстве завода на

основе полученной лицензии от итальянской фирмы «ФИАТ» была использована

ее документация и разработан организационный проект

применительно к конкретным условиям производства. Это позволило

не только быстро освоить производственные мощности, но и создать

высокоэффективное производство.

Основные факторы развития производственных структур предприятий.

Анализ, оценка и обоснование направлений совершенствования структур предприятий должны проводиться с учетом факторов и условий их формирования.

Факторы, влияющие на формирование производственной структуры предприятия, можно разделить на несколько групп.

Общеструктурные (народнохозяйственные) факторы определяют комплексность и полноту структуры предприятия. К их числу относятся: состав отраслей хозяйства, соотношение между ними, степень их дифференциации, предполагаемые темпы роста производительности, внешнеторговые связи и т.п. К числу отраслевых факторов относятся: широта специализации отрасли, уровень развития отраслевой науки и проектно-конструкторских работ, особенности организации снабжения и сбыта в отрасли, обеспеченность отрасли услугами других отраслей.

Региональные факторы определяют обеспеченность предприятия различными коммуникациями: газо- и водопроводами, транспортными магистралями, средствами связи и т.п.

Общеструктурные, отраслевые и региональные факторы образуют в совокупности внешнюю среду функционирования предприятий. Эти факторы необходимо учитывать при формировании структуры предприятия.

Значительное число факторов, влияющих на производственную структуру и инфраструктуру, являются внутренними по отношению к предприятию. Среди них обычно выделяются:

• особенности зданий, сооружений, используемого оборудования, земли, сырья и материалов;

• характер продукции и методы ее изготовления;

• объем выпуска продукции и ее трудоемкость;

• степень развития специализации и кооперации;

• мощность и особенности организации транспорта;

• оптимальные размеры подразделений, обеспечивающих управляемость ими с наибольшей эффективностью;

• специфика принимаемой рабочей силы;

• степень развития информационных систем и т.д.

При переходе предприятий к рыночным условиям возрастает значение факторов, обеспечивающих коммерческую эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия, ритмичность производства, снижение издержек.

Организация планирования производства. Основы, цели и задания оперативно- календарного планирования.

Оперативно-производственное планирование заключается в разработке

конкретных производственных заданий на короткие промежутки

времени (месяц, декаду, сутки, смену, час) как для предприятия в

целом, так и для его подразделений, и в оперативном регулировании

хода производства по данным оперативного учета и контроля.

Задачей оперативно-производственного планирования является

организация равномерной, ритмичной и слаженной работы всех производственных подразделений предприятия для обеспечения своевременного выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре

при наиболее эффективном использовании всех производственных ресурсов.

Особенность этого вида планирования заключается в том, что разработка

взаимосвязанных и взаимообусловленных плановых заданий

всем подразделениям предприятия непосредственно сочетается с организацией их выполнения.

Оперативно-производственное планирование производства включает:

1) распределение годовой (квартальной) программы выпуска продукции

по месяцам;

2) разработку календарно-плановых нормативов и составление календарных

графиков изготовления и выпуска продукции;

3) разработку номенклатурно-календарных планов выпуска узлов

и деталей в месячном разрезе по основным цехам предприятия, объемно-

календарные расчеты;

4) разработку месячных оперативных подетальных программ цехам

и участкам. Проведение проверочных расчетов загрузки оборудования

и площадей;

5) составление оперативно-календарных планов (графиков) изготовления

изделий, узлов и деталей в разрезе месяца, недели, суток и т. д.;

6) организацию сменно-суточного планирования;

7) организацию оперативного учета хода производства;

8) контроль и регулирование хода производства (диспетчеризация).

Каждый из перечисленных элементов основывается на цепи предыдущих

и является отправным пунктом для последующих.

Комплекс органически взаимосвязанных перечисленных элементов

представляет собой систему оперативно-производственного планирования,

основная особенность которой заключается в увязке частичных

процессов, выполняемых отдельными производственными подразделениями,

благодаря чему достигается слаженный ход производства.

Оперативное планирование осуществляется как в общезаводском

масштабе, так и в рамках отдельных цехов, в связи с чем оно делится

на меж- и внутрицеховое. Межцеховое оперативное планирование включает установление цехам взаимосвязанных производственных заданий, вытекающих из производственной программы предприятия, и координацию работы цехов по ее выполнению. Межцеховое оперативное планирование осуществляется планово-диспетчерским (ПДО) или планово-производственным (ППО) отделом.

Внутрицеховое оперативное планирование охватывает организацию

выполнения производственных заданий, установленных цеху, путем

их доведения до производственных участков и рабочих мест; разработку

календарных планов-графиков и оперативных заданий на

короткие отрезки времени (декадные, недельные, сменно-суточные), а

также текущую работу по оперативной подготовке производства, оперативному контролю и регулированию хода производства. Эту работу

выполняют производственно-диспетчерское бюро (ПДБ) цехов, мастера

и плановики участков.

Основу оперативного планирования составляет разработка годовой

программы выпуска изделий, распределенной по плановым периодам.

При формировании годового календарного плана выпуска продукции

необходимо, чтобы календарное распределение обеспечивало:

• установленные сроки выпуска и поставки готовых изделий,

обусловленные договорами;

• возможность внесения корректив в связи с колебанием спроса;

• минимальное незавершенное производство путем уплотнения

производственного цикла изготовления изделий;,

• максимально возможное использование производственных мощностей

цехов в каждом месяце;

• создание предпосылок для слаженной и сопряженной работы

производственных подразделений и условий для эффективного функционирования предприятия в целом.

Процедура календарного распределения зависит от организационного

типа и условий производства. При этом учитываются сроки окончания

технической подготовки производства, обеспечивается параллельное

изготовление тех видов продукции, которые, с одной стороны, имеют максимальную конструктивно-техническую общность, а с другой

•— дополняют друг друга по трудоемкости, обеспечивая в совокупности

достаточно полную загрузку оборудования и рабочей силы.

При распределении годовой программы выпуска изделий по кварталам

и месяцам следует широко использовать экономико-математические

методы, в частности методы линейного программирования,

интегрального показателя и ЭВМ.

На основании номенклатурио-календарного плана выпуска изделий

устанавливаются взаимоувязанные по номенклатуре, объему и

срокам номенклатурно-календарные планы (производственные задания)

цехам основного производства с помесячной разбивкой.

К основным этапам формирования производственных заданий цехам

относятся:

1) установление номенклатуры узлов и деталей на планируемый

период с помесячной разбивкой;

2) расчет размера задания по каждой номенклатурной позиции

плана;

3) проведение объемных расчетов, выполняемых для установления

соответствия заданий номенклатурио-календарного плана производственной

мощности цехов;

4) перераспределение номенклатуры выпускаемых цехами узлов и

деталей по плановым периодам с целью обеспечения равномерной загрузки

оборудования и при условии выполнения договорных обязательств

перед поставщиками.

Номенклатурно-календарные планы цехам разрабатываются в

целом на год с разбивкой на кварталы и по месяцам в развернутой

номенклатуре.

Оперативно-производственное планирование должно основываться

на принципах:

• высокого научного уровня планирования на основе прогрессивных

нормативов и поиска оптимальных решений;

• ритмичности производства;

• комплектности и минимизации незавершенного производства;

• максимальности сокращения перерывов в движении предметов

труда через последовательные фазы технологического процесса;

• равномерности загрузки оборудования и площадей;

• непрерывности осуществляемого планового руководства, предполагающего

полную преемственность плановых заданий;

• соответствия применяемых систем оперативного планирования

особенностям различных организационных типов производства;

• гибкости планирования, т. е. четкого реагирования на технические

и номенклатурные сдвиги производства, вызываемые техническим

прогрессом и изменением спроса;

• развития и поддержки инициативы коллектива предприятия в

организации работы по графику.

На практике централизация оперативного планирования успешно

сочетается с широким демократизмом, с привлечением к управлению

цеховых работников, что позволяет осуществлять оперативное руководство

и непрерывный контроль за ходом производства.

Оперативно-календарное планирование в единичном производстве

Единичным производством характеризуется большим количеством заказов на изготовление разнообразной продукции, но при этом могут преобладать те или иные виды работ. Поэтому сущность Оперативно производственного планирования заключается в том, чтобы сгруппировать заказы, таким образом, при котором сможем обеспечить наилучшее сочетание сроков изготовления продукции и равномерной загрузки оборудования. Для выполнения этого условия делают предварительный расчёт длительности производственного цикла и лишь, затем указывают реальные сроки выполнения заказа. Основной особенностью планирования в единичном производстве являются учёт всех стадий производства и изготовления изделия:

научно исследовательская работа; разработка конструкции; разработка технологии изделия; проектирование инструмента и оснастки; нормирование затрат труда; изготовление, испытание и доведение изделия до промышленного образца.

Оперативно производственное планирование в единичном производстве включает в себя:

расчёт производственного цикла; построение календарного графика выполнения заказов; расчёт времени опережения в работе цехов; расчёт загрузки оборудования; ежесменный учёт выполнения заказов.

Особенности оперативно-календарного планирования единичного производства обусловлены его спецификой большой и по существу неограниченной номенклатурой. Изготовление продукции осуществляется по заказам, это и предопределяет методику планирования - так называемый позаказный метод. В объем работ заказа входит не только изготовление самого изделия, но и вся техническая подготовка производства. Основной задачей оперативно-календарного планирования в единичном производстве является одновременное выполнение множества заказов в сроки, предусмотренные договорами. При этом должна быть обеспечена равномерная загрузка всех звеньев производства и, как следствие, рациональное использование оборудования и рабочей силы. Основными календарно-плановыми нормативами в единичном производстве являются:

1. план графики выполнения заказа

2. цикловые графики производства;

3. объемные расчеты загрузки оборудования

4. величины опережений запуска и выпуска

Выполнение заказа можно разделить на ряд этапов: оформление заказа, подготовка производства и собственно изготовление изделия. Примерная технология выполнения этих работ следующая: получив предложение на выполнение заказа, бюро заказов выясняет возможность его исполнения, При наличии такой возможности ставит об этом в известность заказчика и приступает к его оформлению. Процесс оформления заключается в установлении сроков выполнения, определении стоимости заказа и некоторых технических условий. Эти данные затем включаются в проект договора, представляемый на подпись заказчику. Определение указанных выше параметров проекта договора осуществляется на основании запросного листа. Этот лист составляет бюро заказов после решения вопроса о возможности выполнения заказа и направляет в конструкторский отдел. Здесь определяются объемы работ, сроки их выполнения, перечень и нормы расхода материалов и покупных полуфабрикатов. Далее запросный лист проходит технологический, инструментальный отдел и другие службы, каждая из которых устанавливает параметры заказа применительно к своим выполняемым функциям. При разработке этих предварительных данных используются укрупненные нормативы. Основные данные заказа заносятся в специальный журнал, так называемый портфель заказов. Данные являются исходными параметрами для производственного планирования. Сроки выполнения работ по заказу в целом; по этапам; по структурным подразделениям фиксируются ПДО предприятия в план графике прохождения заказа. Этот план-график составляется укрупнено цепным методом обратно ходу технологического процесса, начиная с установления срока сдачи объекта заказчику. На основании плана-графика разрабатываются квартальные и месячные планы подготовки и изготовления изделия.

Нормативной базой календарного планирования в единичном производстве служит цикловой график, регламентирующий изготовление изделия по фазам во времени. На его основании устанавливаются сроки запуска и выпуска основных узлов и деталей, а также срок общей сборки изделия. Методика построения циклового графика следующая: в соответствии с технологическим процессом строится структурная схема производства изделия (она может быть в виде веерной схемы или сетевого графика), важно, чтобы схема отражала структуру изделия, показывала, какие детали и узлы, а следовательно и работы, могут производиться параллельно, а какие только последовательно; на основании структурной схемы строится цикловой график сборки и испытания изделия (исходными данными являются трудоемкость работ, наличие рабочей силы, имеющийся в соответствии со схемой и технологическим процессом, фронт работ); К цикловому графику сборки пристраивается график длительности изготовления отдельных узлов, деталей, в результате получается цикловой график изготовления изделия в целом. Календарные цикловые графики разрабатываются вначале по отдельным заказам, а затем на их основании составляется общий календарно-объемный график по всему портфелю заказов на данный плановый период.

При этом необходимо обеспечить такую загрузку всех звеньев производства, чтобы она соответствовала их пропускной способности и была равномерной на протяжении планового периода. Для решения этой задачи производятся календарно-объемные расчеты и строятся соответствующие графики, в которых показывается увязка календарных сроков выполнения отдельных заказов и загрузки производственного оборудования и площадей. Делается это следующим образом: на основании цикловых гра фиков формируют объемно-календарные графики выполнения каждого заказа. Для этого на схему последовательно наносят величину загрузки по отдельным заказам в виде прямоугольников, каждый из которых обозначает по вертикали число рабочих мест, занятых выполнением заказа, а по горизонтали - календарный период выполнения работы. Затем графики всех заказов увязываются в сводном объемно календарном графике. Последний содержит объём работ и сроки выполнения всех включенных в программу заказов.

При построении сводного объемно-календарного графика выполнения заказов может оказаться, что сроки выполнения отдельных работ по разным заказам на одном и том же оборудовании совпадут и оно окажется перегруженным или, наоборот, в какой-то отрезок времени оборудование окажется незагруженным. В этих случаях необходимо откорректировать сроки выполнения работ, предусмотренные объемно-календарными графиками отдельных заказов. При этом может возникнуть необходимость разработки мероприятий по ликвидации узких мест или дополнительной загрузке широких мест. Сводный объемно-календарный график выполнения заказов является исходным пунктом для составления месячных производственных программ по участкам. При их составлении, учитываются также данные о выполнении задания за предыдущий период, о состоянии незавершенного производства, о новых принятых срочных заказах. Одновременно уточняются номенклатура и объем работ сводного объемно календарного графика выполнения заказов. Задание участку на месяц должно содержать наименование работ, количество и трудоемкость этих работ, сроки запуска и выпуска деталей и узлов или начала и окончания сборочных работ. Рабочие знакомятся с месячными заданиями на производственных совещаниях, кроме того задания до них доводятся в письменном виде.

Оперативное планирование и учет в единичном производстве

Доведенные до участков и рабочих месячные задания конкретизируются и детализируются путем составления планов на декаду, неделю, смену. Для составления таких планов нужно иметь сведения о состоянии работ, техдокументацию на предстоящие работы, а также информацию об обеспечении заказов всем необходимым. Составление календарных планов-графиков работ внутри месяца на участках состоит в подборе требующихся по месячному плану деталей, узлов и т.д., а также установлении такой их очередности, которая бы обеспечивала сроки выполнения заказов, равномерную загрузку оборудования и рабочих. Однако оперативная работа на участках не ограничивается плановыми расчетами, составлением оперативных планов-графиков работы, мастер участка обязан проверить предпосылки их выполнения: наличие и состояние технической документации (чертежей, карт техпроцессов и т.д.), комплектность обеспечения заказа материалами, полуфабрикатами, заготовками, увязку сроков передачи деталей и узлов между участками, обеспеченность инструментом и т.д.

Декадные, недельные планы конкретизируются в сменно-суточных заданиях для отдельных рабочих. При малой длительности производственных циклов выдаются сменные или суточные задания. При длительных производственных циклах возможна выдача задания на несколько дней с распределением его по дням и сменам. Реальность сменных заданий должна обеспечиваться соответствующей подготовкой производства. В сменные задания включаются только такие работы, для которых имеются техдокументация, оснастка, сырье, материалы и т.д.

Запланированные работы передаются для исполнения, остается сконкректировать их выполнение. Объектами учета являются сроки выполнения этапов работ; последовательность движения деталей, узлов; наличие брака; сроки сдачи готовой продукции. Осуществляется учет на основе первичной информации (акты сдачи этапов работ, накладные, наряды и т.д.). Для наглядности хода работ на основании данных учета строятся графики.

Расчет длительности производственного цикла

Производственным циклом называется комплекс определенным образом организованных во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, необходимых для изготовления определенного вида продукции. Важнейшей характеристикой производственного цикла является его длительность.

Длительность производственного цикла – это период времени, в течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все операции производственного процесса (или определенной его части) и превращается в готовую продукцию.

Различают производственный цикл отдельных деталей и цикл изготовления сборочной единицы или изделия в целом. Производственный цикл детали обычно называют простым, а изделия или сборочной единицы – сложным. Цикл может быть однооперационным и многооперационным.

Однооперационный производственный цикл для партии деталей на i-ой операции определяется по формуле:

![]() ,

,

n – количество деталей в производственной партии, шт.;

![]() -

норма времени на выполнение i-й

операции технологического процесса,

мин;

-

норма времени на выполнение i-й

операции технологического процесса,

мин;

![]() -

количество рабочих мест (станков) на

i-й

операции технологического процесса.

-

количество рабочих мест (станков) на

i-й

операции технологического процесса.

Расчет простого цикла

Длительность цикла многооперационного процесса зависит от способа передачи деталей с операции на операцию. Существуют три вида движения предметов труда в процессе их изготовления: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения вся партия деталей передается на последующую операцию после окончания обработки всех деталей на предыдущей операции. Достоинствами этого метода являются отсутствие перерывов в работе оборудования и рабочего на каждой операции, возможность их высокой загрузки в течение смены. Но производственный цикл при такой организации работ является наибольшим, что отрицательно сказывается на технико-экономических показателях деятельности цеха, предприятия.

При параллельном виде движения детали передаются на следующую операцию транспортной партией сразу после окончания ее обработки на предыдущей операции. В этом случае обеспечивается наиболее короткий цикл. Но возможности применения параллельного вида движения ограничены, так как обязательным условием его реализации является равенство или кратность продолжительности выполнения операций. В противном случае неизбежны перерывы в работе оборудования и рабочих.

При параллельно-последовательном виде движения деталей с операции на операцию они передаются транспортными партиями или поштучно. При этом происходит частичное совмещение времени выполнения смежных операций, а вся партия обрабатывается на каждой операции без перерывов. Рабочие и оборудование работают без перерывов. Производственный цикл длиннее по сравнению с параллельным, но короче, чем при последовательном движении предметов труда.

Далее в расчетах и на графиках используются обозначения:

![]() -

число операций технологического

процесса;

-

число операций технологического

процесса;

![]() -

количество

деталей в транспортной (передаточной)

партии, шт.;

-

количество

деталей в транспортной (передаточной)

партии, шт.;

![]() – число транспортных

партий.

– число транспортных

партий.

________ - 1 рабочее место; ====== - 2 рабочих места и т.д.

Задание

Определить операционный цикл партии, состоящей из 20 деталей, обрабатываемых на четырех рабочих местах. Величина транспортной партии – 5 деталей. Нормы времени и количество станков даны в таблице.

Рассмотрим варианты движения деталей в общем случае и на конкретном примере. Наглядное представление о длительности производственного цикла дает график, который стоится строго по маршрутной технологии с учетом всех технологических операций.