- •1. Инженерная оценка дорог и методика расчета передвижения подразделений

- •1.1. Допустимая средняя скорость движения

- •1.2. Пропускная способность дороги

- •1.3. Методика расчета выдвижения подразделений

- •2.Оборудование переправ и методика расчета переправы подразделений

- •2.1. Оборудование переправ

- •2.2. Методика расчета переправы подразделений

- •2.3. Расчет переправ по льду

- •2.4. Расчет несущей способности промерзших болот

2.3. Расчет переправ по льду

При форсировании водных преград в районах с продолжительной зимой переправы по льду находят широкое распространение. При этом переправа подразделений может производиться но естественному льду или после его усиления.

Практика показывает, что при расчете ледяных переправ и их содержании встречаются затруднения, которые не всегда решаются успешно. Известны случаи, когда неучет тех или иных свойств ледяного покрова преждевременно выводил переправу из строя или, еще хуже, когда в ходе ее эксплуатации техника проваливалась под лед.

Сложность производства расчетов и наблюдения за состоянием льда в ходе переправы заключается в том, что необходимо учитывать большое число факторов, которые определяют несущую способность ледяного покрова.

Кроме толщины льда требуется знать температуру воздуха, химический состав воды и другие механические свойства льда (допустимое напряжение на изгиб, модуль упругости и т. п.).

Существующие методы расчета ледяных переправ требуют знания специальных вопросов и наличия справочников. Вместе с тем для практических целей имеются простые эмпирические формулы, таблицы и графики, которые с достаточной точностью позволяют производить расчет ледяных переправ.

Грузоподъемностью льда называется способность выдерживать переправляемую технику определенного веса. Она зависит от структуры льда, его толщины и температуры воздуха. Толщина льда на одной и той же речной преграде неодинакова и непостоянна. Ледяной покров имеет большую толщину на участках реки со слабым течением (плесах), на глубоких местах и там, где меньше снежный покров. Следовательно, в этих местах он обладает и большей несущей способностью.

Более тонкий лед может быть на перекатах, т.е. на участках с более быстрым течением, на фарватере, в местах с торфяным дном, у болотистых берегов и там, где большая толщина снежного покрова.

Прочность льда зависит от времени года и суток. Ледяной покров прочнее ночью и ранним утром, чем днем или вечером. Весной, при длительных оттепелях, лед изменяет свою структуру и становится рыхлым.

Грузоподъемность льда зависит также от химического состава воды и различных примесей. Лед, образованный из пресной воды, например, в два раза прочнее льда из морской воды Верхний слой льда (мутный), образованный из загрязненной воды, слабее прозрачного. Поэтому при определении грузоподъемности льда в расчет принимается только половина толщины верхнего мутного слоя.

Грузоподъемность льда может определяться по таблицам, графикам и формулам. Таблицы и графики составляются на основе теоретических расчетов, подтвержденных практическими данными. Требуемая толщина льда для переправы различной техники дана в табл.9.

Толщина льда и вес переправляемой техники находятся в определенной зависимости, которая выражается эмпирическими формулами. Так, расчет переправы по льду колонны машин (колесные и гусеничные), в которой более 15 единиц, производится по формуле:

![]() (16)

(16)

и, следовательно,

![]() (17)

(17)

где Нр — расчетная толщина льда. В нее включается толщина слоя чистого льда и половина толщины слоя мутного льда, см;

Р — полный вес техники, т.

Например, толщина расчетного слоя льда на водной преграде Нр = 64 см. Требуется определить полный вес машин, которые можно переправлять в колонне по ледяному покрову.

По формуле (17) находим вес машин

![]()

Отсюда можно сделать вывод, что по льду толщиной 64 см возможна переправа колонны машин общим весом до 34 т.

Т а б л и ц а 9

Грузоподъемность льда в зависимости от его толщины и количества переправляемых машин по одной трассе

Полный вес гусеничных и колесных машин, т |

Необходимая расчетная толщина льда Нр при температуре ниже 0 °С |

Дистанция между машинами, м |

||

для переправы одной машины |

для переправы не более15 машин |

для переправы более15 машин |

||

2 |

11 |

13 |

16 |

15 |

4 |

16 |

18 |

22 |

15 |

6 |

20 |

22 |

27 |

15 |

8 |

23 |

25 |

31 |

20 |

10 |

25 |

28 |

35 |

20 |

15 |

31 |

35 |

43 |

25 |

20 |

36 |

40 |

49 |

30 |

25 |

40 |

45 |

55 |

35 |

30 |

44 |

49 |

60 |

35 |

35 |

47 |

53 |

65 |

40 |

40 |

51 |

57 |

70 |

40 |

45 |

54 |

60 |

74 |

45 |

50 |

57 |

64 |

78 |

45 |

60 |

62 |

70 |

85 |

50 |

70 |

67 |

75 |

92 |

50 |

80 |

72 |

81 |

98 |

50 |

90 |

76 |

85 |

104 |

70 |

100 |

80 |

90 |

110 |

80 |

Примечание. При оттепелях не более трех суток необходимая расчетная толщина льда увеличивается на 25%.

Расчет переправы колонны, состоящей из 10—15 машин, производится по формуле:

![]() (18)

(18)

![]() (19)

(19)

В тех случаях, когда требуется определить расчетную толщину льда для переправы одиночных машин, применяется следующая формула:

![]() (20)

(20)

Зависимость между толщиной льда, весом техники и температурой воздуха может быть показана графически. Вариант такого графика показан на рис.1.

График для определения несущей способности имеет три шкалы. На горизонтальной шкале показан вес техники в тоннax. На вертикальной левой шкале показана толщина льда в сантиметрах, а на вертикальной правой — дистанции между машинами в метрах.

Порядок пользования графиками легче всего уяснить на конкретных примерах. Так, требуется определить толщину льда для переправы колонны из 10 машин предельного веса 50 т и допустимые дистанции между ними.

На горизонтальной шкале графика (рис.1) находим вес машины 50 т и восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с ломаной линией. Из точки пересечения проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикальной правой шкалой, на которой и находим минимально допустимую дистанцию между машинами, она равна 45 м.

Далее, продолжаем восстанавливать перпендикуляр до пересечения с кривой 2, соответствующей расчетной толщине льда для переправы не более 15 машин. Из точки пересечения проводим горизонтальную линию до вертикальной левой шкалы, на которой и находим искомый ответ. Для переправы колонны из 10 машин предельного веса 50 т необходима толщина льда 64 см.

Выше были рассмотрены расчеты ледяных переправ с помощью формул, графика и таблиц. В заключение для сравнения решим конкретные примеры указанными методами.

Пример. На реке толщина льда 60 см. Требуется определить вес машин, которые могут быть переправлены через водную преграду в колонне, состоящей из 12 машин

Р е ш е н и е.

Вариант 1. По формуле (19) определяем вес машины

![]() .

.

Вариант 2 На графике (рис 1) находим толщину льда 60 см и проводим горизонтальную линию до пересечения со второй кривой. Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на горизонтальную шкалу и на ней находим ответ. Вес машины может быть не более 45 т.

Вариант 3. Из таблицы 9 видно, что при толщине льда 60 см возможна переправа колонны до 15 машин с предельным весом 45 т

Полученные данные в ходе решения примера по формуле, графику и таблице близки по своему значению и, следовательно, все они пригодны для практических целей.

Расчет продолжительности образования льда. Определение продолжительности образования ледяного покрова на водных преградах имеет большое практическое значение Она может определяться но таблицам, графикам и формулам. Продолжительность образования льда на водных преградах в зависимости от температуры воздуха и характера течения дана в табл 10, где температура воздуха дается с интервалом 10°С, а толщина льда — 10 см. При решении практических задач могут быть разные их промежуточные значения, тогда продолжительность образования льда находят интерполированием или с помощью ниже приведенного графика (рис.2).

График имеет две шкалы на вертикальной шкале показана толщина льда в сантиметрах, а на горизонтальной — сумма среднесуточных температур в градусах С. График позволяет определить продолжительность образования льда до заданной толщины, а также время его прироста или возможное утолщение ледяного покрова за установленный срок.

Например, требуется определить время образования ледяного покрова на реке толщиной 30 см Среднесуточный прогноз температуры воздуха -12 °С

Рис. 1. График определения несущей способности льда при переправе различного количества машин: 1 – расчетная толщина льда для переправы одной машины; 2 – расчетная толщина льда для переправы не более 15 машин; 3 - расчетная толщина льда для переправы по одной трассе более 15 машин.

Т а б л и ц а 10

Температура воздуха, °С |

Толщина ледяного покрова, см |

|||||

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|

Продолжительность образования льда в сутках |

||||||

- 10 |

2,5 |

8,3 |

16,5 |

28,7 |

38,5 |

51 |

- 20 |

1,25 |

4,1 |

8,3 |

14,3 |

19,2 |

25,5 |

- 30 |

0,83 |

2,8 |

5,5 |

9,6 |

12,8 |

17 |

- 40 |

0,62 |

2,1 |

4,1 |

7,2 |

9,6 |

12,7 |

- 50 |

0,5 |

1,6 |

3,3 |

5,7 |

7,7 |

10,2 |

Рис. 2. График определения естественного прироста толщины льда, очищенного от снега, на реках со слабым течением

На вертикальной шкале графика находим толщину льда 30 см. Из этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой. Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на горизонтальную шкалу, на которой находим сумму среднесуточных температур; она равна 170° С. Продолжительность образования льда заданной толщины равна частному от деления суммы среднесуточных, температур на среднесуточную температуру воздуха по прогнозу: 170:12=14 суток.

Если требуется определить прирост льда за установленный срок, то задача с помощью графика решается в следующем порядке. Допустим, что толщина льда на водной преграде 38 см, среднесуточная температура воздуха по прогнозу -20е С. Необходимо определить прирост льда за 10 суток.Из графика видно, что начальной толщине льда 38 см соответствует сумма среднесуточных температур 250°С. Сумма среднесуточных температур за 10 суток равна 200° (20x10 = 200°). Отсюда общая сумма среднесуточных температур равна 450° (250 + 200 = 450°). Такая сумма температур соответствует толщине льда, равной 56 см. Следовательно, прирост льда за указанный срок составляет 20 см (56 - 38=18 см).

Для определения продолжительности роста льда в зависимости от температуры воздуха можно пользоваться также формулой

![]() (21)

(21)

где Т—время образования ледяного покрова, сутки;

t—температура воздуха, °С;

h — толщина льда, см.

Например, требуется определить продолжительность образования льда на водной преграде толщиной 35 см при средней температуре воздуха по прогнозу -16° С. Подставляя в формулу (21) исходные величины, определяем время образования льда толщиной 35 см

![]()

Отсюда следует, что при средней температуре воздуха -16°С ледяной покров толщиной 35 см может на водной преграде образоваться за 12,9 суток. При этом лед должен тщательно очищаться от снега.

В тех случаях, когда требуется определить толщину льда, которая образуется за определенное время, обычно пользуются формулой:

![]() см.

(22)

см.

(22)

Увеличение грузоподъемности ледяных переправ. В тех случаях, когда толщина льда не позволяет осуществлять переправу техники и нецелесообразно оборудовать другие виды переправ, можно прибегать при определенных условиях к усилению льда путем укладки верхнего строения или намораживания.

1. Верхнее строение, собираемое для увеличения прочности ледяного покрова, может иметь различные конструкции. Однако чаще всего применяется верхнее строение, состоящее из поперечин, расположенных через 0,4-0,5 м и уложенных по ним двух колей шириной 1.2-1,4 м.

Верхнее строение должно быть легким, так как большой вес резко уменьшает грузоподъемность ледяного покрова. Поэтому для поперечин применяются пластины или окантованные бревна, а для колей — щиты, собранные из брусьев. Поперечины и щиты скрепляются штырями и скобами. По внешним границам колей укладываются колесоотбои.

При оборудовании ледяной переправы особое внимание обращается на сопряжение ее с берегом. Это связано с тем, что у берега обычно меньшая прочность ледяного покрова, а также возможно его зависание вследствие изменения уровня воды в реке. Ввиду этого в местах со слабым прибрежным льдом устраивают деревянные эстакады, у которых опоры могут быть свайными, рамными или клетчатыми. При достаточной толщине прибрежного льда сопряжение с берегом может быть в виде лежней и бревенчатых щитов, а также укладки мостовых пролетов или использования элементов дорожных покрытий. При недостатке времени на оборудование переправ необходимо широко использовать табельные средства.

2. В тех случаях, когда время не лимитирует и установилась низкая температура воздуха, прочность ледяного покрова можно увеличивать путем искусственного намораживания слоя льда.

Намораживание льда может осуществляться путем ускорения естественного прироста льда снизу или увеличения его толщины сверху.

Повышение интенсивности намораживания льда снизу достигается расчисткой полосы льда от снега. В результате этого образуется прирост прочного однородного по структуре льда. Однако для намораживания льда снизу требуется значительное время.

Для намораживания льда сверху вначале тщательно расчищается полоса от снега, а затем производится намораживание слоя шириной 8—10 м для переправы машин весом до 20 т, а для более тяжелых машин — 10—12 м.

При низких температурах (ниже -10°) и незначительных скоростях течения воды (до 0,5 м/сек) можно наморозить значительный слой льда. Однако при всех случаях толщина намороженного слоя не должна быть больше 0,5—0,6 толщины естественного льда. В противном случае будет происходить подтаивание льда снизу и его разрушение

Намораживание льда производится слоями толщиной не более 1 см. Для ускорения намораживания применяется ледяной щебень, который укладывается слоями по 10—15 см. Уплотненный щебень заливается водой.

После полного промерзания слоя приступают к намораживанию очередного слоя.

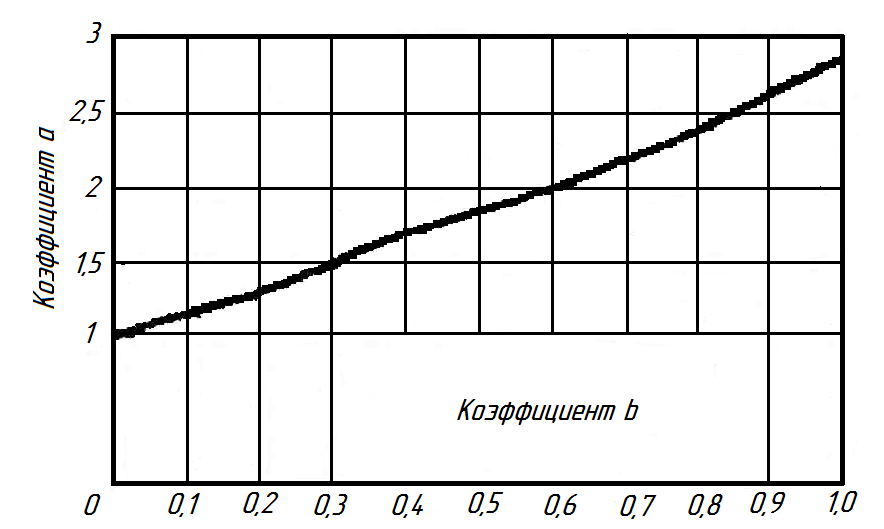

Увеличение грузоподъемности естественного льда зависит от ряда факторов, основными из которых являются толщина льда до намораживания и его конечная толщина. Для определения необходимой толщины намораживаемого слоя можно пользоваться графиком (рис.3), который имеет две шкалы. На горизонтальной шкале показано значение коэффициента b, т.е. отношение толщины намораживаемого слоя hн к толщине естественного слоя льда he. На вертикальной шкале показано значение коэффициента увеличения грузоподъемности а, т. е. отношение веса машины, которую необходимо переправить, к весу машины, которая может быть переправлена по естественному льду. Порядок пользования графиком рассмотрим на конкретном примере.

Рис. 3. График определения роста грузоподъемности льда при увеличении его толщины намораживанием

Пример. В ходе инженерной разведки установлено, что толщина льда на водной преграде равна 40 см. Температура воздуха -15°С. Требуется определить толщину слоя намораживания льда, при которой будет возможна переправа 10 машин весом до 30 т.

Р е ш е н и е.

1. Определяем вес машин, которые могут быть переправлены по естественному льду. По графику (рис.1) находим, что по льду толщиной 40 см может переправляться колонна до 15 машин весом до 20 т.

2. Находим значение коэффициента увеличения грузоподъемности льда; он равен 1,5:

![]()

3.

По

графику (рис.3) определяем значение

отношения

![]() для

этого на вертикальной шкале находим

коэффициент а

=1,5

и проводим горизонтальную линию до

пересечения с кривой. Из точки пересечения

опускаем перпендикуляр до встречи с

горизонтальной шкалой, где и находим

значение отношения b—

0,3.

для

этого на вертикальной шкале находим

коэффициент а

=1,5

и проводим горизонтальную линию до

пересечения с кривой. Из точки пересечения

опускаем перпендикуляр до встречи с

горизонтальной шкалой, где и находим

значение отношения b—

0,3.

4. Толщину намораживаемого слоя определяем из отношения

![]() ;

;

![]()

где b = 0,3; hе = 40 см;

![]()

Следовательно, для переправы колонны машин весом до 30 т необходимо на естественный лед (40 см) наморозить слой льда толщиной 12 см.

Продолжительность намораживания льда может быть определена по формуле:

![]() (23)

(23)

где Т—время намораживания льда, мин;

h — толщина намораживаемого слоя льда, см;

t — температура воздуха в градусах С, взятая с обратным знаком.

Например, температура воздуха -20° С. Определить время намораживания одного слоя толщиной 1 см.

Подставляя в формулу (23) исходные величины, определяем время намораживания слоя, равного 1 см:

![]()

Отсюда следует, что для образования ледяного слоя толщиной 1 см при температуре воздуха -20°С потребуется до 40 мин.

Если учесть, что после каждого намороженного слоя толщиной 1 см потребуется время на заливку очередного слоя, то станет очевидным, насколько эта работа трудоемка и требует значительного времени. Так, при температуре -10°С в течение суток может быть наморожен слой толщиной до 7—7,5 см, при температуре-20°С – 11—11,5см, а при температуре -30°С—16—16,5 см.

Выбор места переправы по льду, а также определение характера и объема мероприятий по ее оборудованию осуществляется после тщательно проводимой инженерной разведки. Она обязана определить толщину льда, сопряжение льда с берегом и выбрать удобные подходы к местам ледяных трасс. В этих местах лед должен иметь наибольшую толщину, быть однородным, не иметь торосов и трещин.

Для определения толщины ледяного покрова пробивают лунки на расстоянии 10 м одна от другой. В лунках толщина льда определяется ледомером.

При достаточной грузоподъемности ледяного покрова переправа производится по естественному льду. При этом необходимо оборудовать спуски, переходы с берега на лед, очистить полосу снега шириной до 20 м, установить указатели и таблички с характеристикой ледяной переправы.

Переправы по льду оборудуются раздельно для движения колесных и гусеничных машин Расстояние между отдельными переправами должно быть не менее 100-150 м.

Движение транспортной техники по ледяной переправе осуществляется, как правило, в одну ленту движения. При этом скорость движения техники при движении по льду должна быть различной.

Чем больше вес грузов, тем меньше скорость движения. Так, легкие грузы по льду могут передвигаться со скоростью 20—25 км/ч, средние— 10—15 км/ч, а тяжелые — 6—8 км/ч. Движение техники должно осуществляться с соблюдением допустимых дистанций, плавно, без рывков и остановок.

При длительной эксплуатации переправы проявляется явление «усталости» льда. Он теряет свою прочность и постепенно разрушается. Поэтому для замены действующих переправ заблаговременно оборудуют запасные переправы.

Во время переправы техники по льду ведется наблюдение за состоянием ледяного покрова, соединения его с берегом и колебаниями температуры воздуха. Кроме того, организуется наблюдение за колебаниями уровня воды в реке, подвижкой льда и вскрытием реки. В соответствии с изменившимися метеорологическими условиями принимаются меры по усилению ледяного покрова или переправы переносят в другое место.