- •Методика преподавания литературы рабочая тетрадь

- •Основное содержание курса

- •Учащиеся с нарушением слуха как читатели (основные группы, их характеристика)

- •Ступени понимания учащимися с нарушениями слуха смысла произведения (по н.Г. Морозовой)

- •1 Ступень

- •2 Ступень

- •3 Ступень

- •Наталия григорьевна морозова

- •Непроглядная вьюга

- •Материал для календарно-тематического планирования Примерное распределение часов

- •Чтение и развитие речи (102 ч), 6 класс

- •Самостоятельная работа

- •Анализ урока

- •1 Этап 2 этап 3 этап 4 этап

- •Конспект урока литературы в 10 классе

- •Выписки из типовой программы

- •6 Класс массовой школы

- •7 Класс массовой школы

Ступени понимания учащимися с нарушениями слуха смысла произведения (по н.Г. Морозовой)

1 Ступень

2 Ступень

3 Ступень

Задание для семинарского занятия. Подготовьте и запишите основные факты жизни и научного творчества НАТАЛИИ ГРИГОРЬЕВНЫ МОРОЗОВОЙ

Наталия григорьевна морозова

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание. Вспомните текст рассказа А.П. Чехова «Пересолил». На примере данного текста назовите основные трудности, которые испытывают учащиеся с нарушениями слуха при осмыслении сюжета произведения, а также при понимании лексического значения слов. Подчеркните лексические единицы, понимание которых вызовет у детей особые сложности.

Землемер

Глеб Гаврилович Смирнов приехал на

станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда

он был вызван для межевания, оставалось

еще проехать на лошадях верст тридцать

— сорок. (Ежели возница не пьян и лошади

не клячи, то и тридцати верст не будет,

а коли возница с мухой да кони наморены,

то целых пятьдесят наберется.)

-

Скажите, пожалуйста, где я могу найти

здесь почтовых лошадей? — обратился

землемер к станционному жандарму.

-

Которых? Почтовых? Тут за сто верст

путевой собаки не сыщешь, а не то что

почтовых... Да вам куда ехать?

- В

Девкино, имение генерала Хохотова.

- Что

ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за

станцию, там на дворе иногда бывают

мужики, возят пассажиров.

Землемер

вздохнул и поплелся за станцию. Там,

после долгих поисков, разговоров и

колебаний, он нашел здоровеннейшего

мужика, угрюмого, рябого, одетого в

рваную сермягу и лапти.

- Чёрт

знает какая у тебя телега! — поморщился

землемер, влезая в телегу. — Не разберешь,

где у нее зад, где перед...

- Что

ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост,

там перед, а где сидит ваша милость, там

зад...

Лошаденка

была молодая, но тощая, с растопыренными

ногами и покусанными ушами. Когда

возница приподнялся и стегнул ее

веревочным кнутом, она только замотала

головой, когда же он выбранился и стегнул

ее еще раз, то телега взвизгнула и

задрожала, как в лихорадке. После

третьего удара телега покачнулась,

после же четвертого она тронулась с

места.

- Этак

мы всю дорогу поедем? — спросил землемер,

чувствуя сильную тряску и удивляясь

способности русских возниц соединять

тихую, черепашью езду с душу выворачивающей

тряской.

-

До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка

молодая, шустрая... Дай ей только

разбежаться, так потом и не остановишь...

Но-о-о, прокля...тая!

Когда

телега выехала со станции, были сумерки.

Направо от землемера тянулась темная,

замерзшая равнина, без конца и краю...

Поедешь по ней, так наверно заедешь к

чёрту на кулички. На горизонте, где она

исчезала и сливалась с небом, лениво

догорала холодная осенняя заря... Налево

от дороги в темнеющем воздухе высились

какие-то бугры, не то прошлогодние

стоги, не то деревня. Что было впереди,

землемер не видел, ибо с этой стороны

всё поле зрения застилала широкая,

неуклюжая спина возницы. Было тихо, но

холодно, морозно.

«Какая,

однако, здесь глушь! — думал землемер,

стараясь прикрыть свои уши воротником

от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровен

час — нападут и ограбят, так никто и не

узнает, хоть из пушек пали... Да и возница

ненадежный... Ишь, какая спинища! Этакое

дитя природы пальцем тронет, так душа

вон! И морда у него зверская, подозрительная».

- Эй,

милый, — спросил землемер, — как тебя

зовут?

-

Меня-то? Клим.

- Что,

Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не

шалят?

-

Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

- Это

хорошо, что не шалят... Но на всякий

случай все-таки я взял с собой три

револьвера, — соврал землемер. — А с

револьвером, знаешь, шутки плохи. С

десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело.

Телега вдруг заскрипела, завизжала,

задрожала и, словно нехотя, повернула

налево.

«Куда

же это он меня повез? — подумал землемер.

— Ехал всё прямо и вдруг налево. Чего

доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь

трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

-

Послушай, — обратился он к вознице. —

Так ты говоришь, что здесь не опасно?

Это жаль... Я люблю с разбойниками

драться... На вид-то я худой, болезненный,

а силы у меня, словно у быка... Однажды

напало на меня три разбойника... Так что

ж ты думаешь? Одного я так трахнул,

что... что, понимаешь, богу душу отдал,

а два другие из-за меня в Сибирь пошли

на каторгу. И откуда у меня сила берется,

не знаю... Возьмешь одной рукой

какого-нибудь здоровилу, вроде тебя,

и... и сковырнешь.

Клим

оглянулся на землемера, заморгал всем

лицом и стегнул по лошаденке.

- Да,

брат... — продолжал землемер. — Не дай

бог со мной связаться. Мало того, что

разбойник без рук, без ног останется,

но еще и перед судом ответит... Мне все

судьи и исправники знакомы. Человек я

казенный, нужный... Я вот еду, а начальству

известно... так и глядят, чтоб мне

кто-нибудь худа не сделал. Везде по

дороге за кустиками урядники да сотские

понатыканы... По... по... постой! - заорал

вдруг землемер. — Куда же это ты въехал?

Куда ты меня везешь?

- Да

нешто не видите? Лес!

«Действительно,

лес... — подумал землемер. — А я-то

испугался! Однако, не нужно выдавать

своего волнения... Он уже заметил, что

я трушу. Отчего это он стал так часто

на меня оглядываться? Наверное, замышляет

что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога

за ногу, а теперь ишь как мчится!»

-

Послушай, Клим, зачем ты так гонишь

лошадь?

- Я ее

не гоню. Сама разбежалась... Уж как

разбежится, так никаким средствием ее

не остановишь... И сама она не рада, что

у ней ноги такие.

-

Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я

тебе не советую так быстро ехать.

Попридержи-ка лошадь... Слышишь?

Попридержи!

-

Зачем?

- А

затем... затем, что за мной со станции

должны выехать четыре товарища. Надо,

чтоб они нас догнали... Они обещали

догнать меня в этом лесу... С ними веселей

будет ехать... Народ здоровый, коренастый...

у каждого по пистолету... Что это ты всё

оглядываешься и движешься, как на

иголках? а? Я, брат, тово... брат... На меня

нечего оглядываться... интересного во

мне ничего нет... Разве вот револьверы

только... Изволь, если хочешь, я их выну,

покажу... Изволь...

Землемер

сделал вид, что роется в карманах, и в

это время случилось то, чего он не мог

ожидать при всей своей трусости. Клим

вдруг вывалился из телеги и на четвереньках

побежал к чаще.

-

Караул! — заголосил он. — Караул! Бери,

окаянный, и лошадь и телегу, только не

губи ты моей души! Караул!

Послышались

скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста

— и всё смолкло... Землемер, не ожидавший

такого реприманда, первым делом остановил

лошадь, потом уселся поудобней на телеге

и стал думать.

«Убежал...

испугался, дурак... Ну, как теперь быть?

Самому продолжать путь нельзя, потому

что дороги не знаю, да и могут подумать,

что я у него лошадь украл... Как быть?»

— Клим! Клим!

-

Клим!.. — ответило эхо.

От

мысли, что ему всю ночь придется просидеть

в темном лесу на холоде и слышать только

волков, эхо да фырканье тощей кобылки,

землемера стало коробить вдоль спины,

словно холодным терпугом.

-

Климушка! — закричал он. — Голубчик!

Где ты, Климушка?

Часа

два кричал землемер, и только после

того, как он охрип и помирился с мыслью

о ночевке в лесу, слабый ветерок донес

до него чей-то стон.

- Клим!

Это ты, голубчик? Поедем!

- У...

убьешь!

- Да

я пошутил, голубчик! Накажи меня господь,

пошутил! Какие у меня револьверы! Это

я от страха врал! Сделай милость, поедем!

Мерзну!

Клим,

сообразив, вероятно, что настоящий

разбойник давно бы уж исчез с лошадью

и телегой, вышел из лесу и нерешительно

подошел к своему пассажиру.

- Ну,

чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а

ты испугался... Садись!

- Бог

с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая

в телегу. — Если б знал, и за сто целковых

не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим

стегнул по лошаденке. Телега задрожала.

Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась.

После четвертого удара, когда телега

тронулась с места, землемер закрыл уши

воротником и задумался. Дорога и Клим

ему уже не казались опасными.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Этапы работы над литературным произведением

Изучение литературного произведения в средних и старших классах специальной (коррекционной) школы складывается из четырех основных этапов:

I этап - вступительные занятия;

II этап - чтение художественного произведения;

III этап - анализ произведения;

IV этап - заключительные занятия.

Каждый этап включает в себя разнообразные виды деятельности учащихся. Этапы не являются строго разграниченными. Наоборот, они взаимодействуют друг с другом и переходят один в другой.

Особенности коррекционно-педагогической работы на I этапе.

Первый этап по своей сути является подготовительным. Его цель заключается в создании у школьников установки на восприятие и понимание текста, мотивировка последующего анализа и создание ориентиров восприятия.

В научной литературе определены ориентиры, которые соотнесены со структурой читательского восприятия и стимулируют активность этого восприятия. Это ориентировка в жанре и общем характере произведения, в месте и во времени действия, в системе образов и событий, в эмоциональном отношении автора к персонажам, в объеме и образном ядре произведения (О. И. Никифорова, 1972).

Различаются два основных пути подготовки к чтению и анализу текста (см. таблицу).

Два основных пути |

|

I. На основе изучаемого произведения |

II. На основе личных впечатлений |

Данный путь реализуется непосредственно учителем литературы в ходе работы с классом. Педагог может организовать работу как в классе, так и в школьном кабинете. В этом случае среди словесных методов обучения на первый план будут выступать слово учителя, а также подготовительная беседа педагога с учащимися. Помимо этого школьникам предлагается рассмотреть иллюстрации в книге, которую предстоит читать; записать вопросы, которыми школьники будут руководствоваться в ходе чтения произведения. Кроме того, может быть предусмотрена работа по учебнику или с дополнительной литературой. |

Реализация этого пути может осуществляться воспитателем (школьным библиотекарем) по заданию учителя литературы. Перед тем как приступить к изучению художественного произведения, школьники с нарушенным слухом получают возможность получить интересные сведения благодаря собственным впечатлениям. Для этого осуществляется проведение экскурсий в районные и городские библиотеки; организация посещения музеев, художественных галерей, театров и др. В ходе последующих уроков литературы необходимо организовать беседу с учащимися, чтобы они поделились своими впечатлениями, рассказали об увиденном. В данном случае педагог получает возможность установить, достаточно ли дети подготовлены к восприятию художественного произведения и внести соответствующие уточнения. Ориентировочная беседа позволяет активизировать речевую коммуникацию школьников, проводить работу по преодолению речевого недоразвития учащихся. Сам учитель может организовать проведение киноуроков, уроков с использованием мультмедийной презентации, с применением Интернет- ресурсов (особенно, если в учреждении имеется интерактивная доска). |

Выбор того или иного пути осуществляется с учётом жанровых особенностей изучаемого произведения и истории его создания; основных событий жизни писателя или поэта (возможно, его жизнь в той или иной степени связана с регионом, в котором расположена школа); территориальным расположением коррекционной школы (например, учитывается факт наличия в городе или районном центре музеев, где хранится информация, связанная с содержанием изучаемого произведения, позволяющая познакомить детей с предметами быта того времени, которое описано в тексте и др.).

Вне зависимости от того, какой путь будет выбран учителем, каждый из них предполагает проведение словарной работы, что облегчит детям понимание значения многих лексических единиц, встречающихся в тексте. Особое внимание уделяется устаревшей лексике, которая наиболее трудна для понимания глухими и слабослышащими учащимися и широко встречается в произведениях русских классиков.

От одного учебного года к другому содержание вступительных занятий усложняется и чаще всего связывается с историей создания самого произведения.

Особенности коррекционно-педагогической работы на II этапе.

Этот этап работы предполагает знакомство с учащихся с чтением художественного произведения. Задание прочитать текст даётся школьникам заранее, так как его выполнение требует большого времени, особенно это касается повестей, поэм, романов.

Если произведение является небольшим по объёму (например, рассказы Д. Лондона или И.А. Бунина), то учащиеся могут получить задание прочесть его к последующему уроку. Объёмные произведения детям целесообразно предлагать читать по частям. Учитель самостоятельно определяет, на какие завершённые в смысловом отношении части целесообразнее разбить текст. В большинстве случаев это удобнее делать, ориентируясь на главы, обозначенные самим автором, или действия, выделенные в драматических произведениях (например, в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» выделено пять действий).

Приступать к анализу произведения без его предварительного прочтения нельзя. После того как дети познакомились с текстом, выясняется то, что было понято, лишь затем переходят к обсуждению того, что осталось неясным, сложным, трудным для понимания.

Крайне негативно на развитии речи и познавательной сферы учащихся будет отражаться пересказ учителя жестами содержания художественного произведения (даже в том случае, если затем текст будет предложено прочитать самостоятельно). Выбирая, казалось бы, наиболее лёгкий и доступный для школьников с нарушенным слухом способ знакомства с произведением, учитель наносит большой вред формированию читательских интересов, воспитанию желания читать, овладевая богатством и выразительностью русского языка.

Особенности коррекционно-педагогической работы на III этапе.

Анализ произведения является наиболее ответственным моментом в работе учителя с классом. В задачу учителя входит преодоление разрыва между восприятием текста и его анализом, разбором.

В содержание анализа должно войти следующее:

- общий смысл произведения, его идейная направленность;

- специфика сюжетной линии произведения;

- оценка характеров героев, выяснение присущих им черт характера, влияние поступков героев на развитие событий;

- система образов, представленных в произведении, наличие сходных и полярных образов героев, взаимоотношения персонажей;

- портретные характеристики героев, особенности языка автора при описании героев произведений;

- включение в сюжет произведения описаний: обстановки, пейзажа, отдельных художественных деталей;

- особенности языка, использованных средств выразительности.

В теории и практике преподавания литературы существует понятие путей анализа, которые понимаются как порядок и последовательность разбора литературного текста. Наиболее распространены три пути анализа: по сюжету («вслед за автором», целостный), «по образам» и проблемно-тематический. При работе с учащимися, имеющими нарушения слуховой функции, предпочтение целесообразно отдавать смешанному пути анализа произведения.

Например, изучение произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка» можно начать с целостного пути, то есть по сюжету, прослеживая, как последовательно разворачивались события. Особое внимание следует уделить главе «Вожатый», в которой впервые появляется Е. Пугачев. В то же время требуется остановиться на центральных образах этого произведения: названного выше Е. Пугачёва, а также П. Гринёва, А. Швабрина. Анализ текста «по образам» позволит сделать акцент на описании внешнего облика героев, на оценке черт их характера, взаимоотношений, особо значимых поступков, повлиявших на судьбы других персонажей. Это же произведение не исключает возможности реализации проблемно-тематического пути анализа текста. В комплекс уроков целесообразно ввести сочинения-миниатюры, сочинения рассуждения, при написании которых учащиеся будут давать собственную оценку поступков героев, учиться аргументировать личную точку зрения. Например, можно предложить написать сочинение на тему «Честь и предательство в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка».

Школьники с нарушенным слухом в большей степени, чем их нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в помощи учителя в процессе анализа произведений художественной литературы. Так, в процессе обсуждения образа того или иного героя нужно просить детей не только дать собственную оценку их поступкам и чертам характера, но и найти подтверждение своего ответа в тексте. Например, при изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» школьники, характеризуя образы помещиков, должны найти в тексте соответствующие цитаты. Так, например, рассуждая о том, что Ноздрёв – это конфликтный человек, его присутствие с каком-либо обществе заканчивается скандалом, учащиеся могут в подтверждение своим словам привести следующий фрагмент текста: «Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели» и т.п.

Анализ текстов художественных произведений предполагает выполнение учащимися различных заданий как в групповой, так и в индивидуальной формах. Приведём примеры.

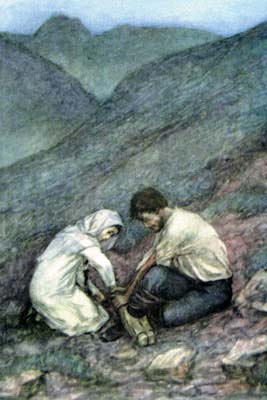

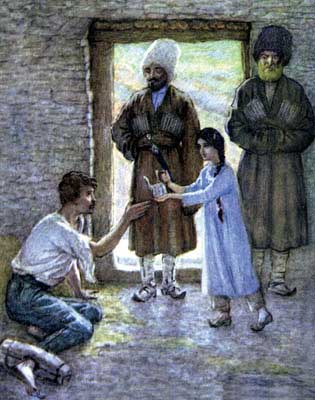

1) Посмотрите, что изображено на иллюстрации. Соотнесите иллюстрацию с соответствующим ей фрагментом текста.

В данном случае представлены иллюстрации к рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Это задание (в том числе с большим количеством иллюстраций, может быть предложено при организации коллективной работы).

2) Рассмотрите портреты помещиков, изображённых на иллюстрациях. Назовите героев поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души».

После этого школьники делятся для работы в парах. Каждой паре предлагается изображение одного из помещиков и несколько карточек с фрагментами текста об этих героях (либо их собственные реплики). Учащимся предлагается из множества карточек выбрать только те, которые по своему содержанию соответствуют образу помещика, предложенного для характеристики.

Например, если нужно выбрать цитаты, характеризующие Манилова, то следует выбрать карточки 1, 4, 5, 8 и исключить остальные.

Карточка 1. «Дома он говорил очень мало и большею частью размышлял и думал…».

Карточка 2. «Он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять всё, что ни есть, на всё, что хотите».

Карточка 3. «У меня когда свинина, всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся!».

Карточка 4. «… был человек видный, черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами».

Карточка 5. «… он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою».

Карточка 6. Крепостные у него «мрут как мухи».

Карточка 7. Похожий на «средней величины медведя».

Карточка 8. «В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14-й странице, которую он постоянно читал уже два года».

Карточка 9. «Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели».

Задания такого типа способствуют лучшему запоминанию содержания произведения, позволяют подготовить школьников к пересказу, написанию сочинения или изложения.

Большую ценность представляют задания, предполагающие составление сравнительных характеристик героев произведения. Задача учителя заключается в том, чтобы помочь школьникам с нарушенным слухом установить те параметры, по которым следует сравнивать. Наиболее удобной формой выполнения подобного задания является заполнение таблицы. Приведём пример.

Учащимся предлагается сравнить героев рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» - Жилина и Костылина, заполнив соответствующую таблицу. Работа с таблицей возможна в двух вариантах. Вариант 1. Задание: начертите таблицу. Внимательно посмотрите критерии, по которым нужно охарактеризовать Жилина и Костылина. Используя текст рассказа, заполните таблицу. В данном случае учащиеся будут выполнять работу индивидуально. Вариант 2. Задание: используя разрезные карточки, заполните предложенную таблицу, закреплённую на доске. В этом случае школьники работают фронтально, не пользуясь текстом произведения, а только карточками, на которых уже зафиксированы фрагменты, необходимые для характеристики героев по каждому параметру.

Оцениваемые параметры |

ЖИЛИН |

КОСТЫЛИН |

Особенности внешнего облика героев |

«Хоть не велик ростом, да удал был». |

«Мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет». |

Отношение героев к своим лошадям |

«Матушка, вынеси, не зацепи ногой …». |

«Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого». |

Поведение героев в плену |

Я уйду». А сам все выпытывает, высматривает, как ему бежать. Ходит по аулу насвистывает, а то сидит, что-нибудь рукодельничает». |

«Еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет; или спит». |

Как татары охарактеризовали своих пленников |

«Джигит - урус». |

«Смирный». |

Основные черты характера, присущие героям |

Смелость – «Рванулся он, скинул от себя татар». Верность, преданность другу - «Не годится товарища бросать». |

Трусость – «Заместо того чтобы подождать, только увидал татар – закатился что есть духу к крепости». Предательство - «Бросил в беде и ускакал на лошади». |

Отношение к ситуации с выкупом, который просят сделать татары через родственников героев |

Считает, что сам должен решать свои проблемы, не доставляя неудобств родным: «Скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки не дам, да и писать не стану, не боялся, да и не буду бояться вас, собак» |

Проявляет слабость, безволие и бессилие, не надеется на себя: «Еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет; или спит». |

Выполнение всех заданий должно завершаться коллективной проверкой. Это важно не только для того, чтобы установить правильность выполнения работы, но и для активизации речевой коммуникации учащихся с нарушенным слухом.

Особенности коррекционно-педагогической работы на IV этапе.

Заключительные занятия имеют целью не только подведение итогов и формирование обобщений и выводов. Уроки, на которых завершается изучение темы, ориентируют учащихся на воссоздание целостности произведения, на доведение читательского восприятия до глубокого сочетания образных и понятийных элементов мышления. Заключение всегда несет в себе элемент новизны и сосредоточенности на самом главном. Особое значение приобретает работа с учебником, с опорными конспектами, задания сопоставительного характера, творческие работы, использование иллюстраций, выразительное чтение отрывков из текста с целью воссоздать эмоциональное восприятие литературного текста.

Заключительные занятия могут завершаться инсценировками отрывков произведений или произведения в целом. Школьникам можно предлагать творческие задания. Приведём несколько примеров заданий, которые могут быть включены в завершающий урок после изучения школьниками творчества И.С. Тургенева и его рассказа «МуМу».

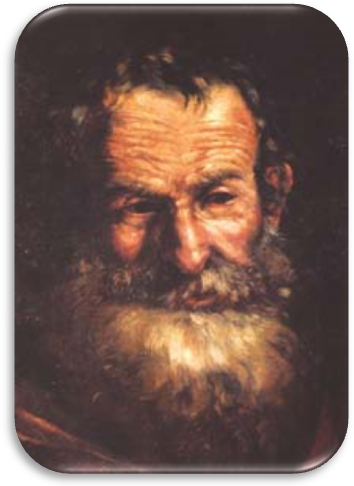

Задание 1. «Найди лишний портрет».

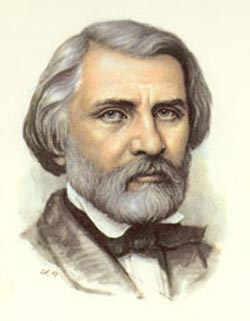

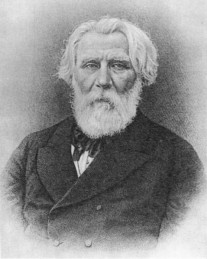

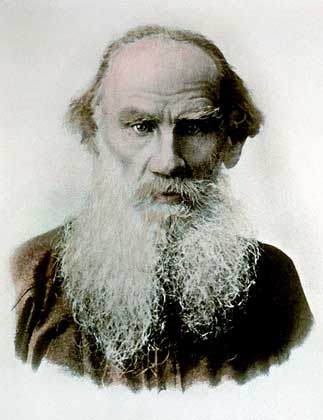

Инструкция. Рассмотрите портреты. На них И.С. Тургенев изображён в разные периоды своей жизни. Один портрет лишний. Найдите его, чей это портрет?

Задание 2. Как называется произведение, которое написал И.С. Тургенев? Кто написал два другие рассказа?

Задание 3. Восстановите последовательность событий в рассказе И.С. Тургенева «МуМу». Все ли представленные события соответствуют тем, что описаны в рассказе?

СОБЫТИЕ 1

Собака возвращается к своему любимому

хозяину - Герасиму

СОБЫТИЕ 2

Барыня приказывает избавиться от собаки

СОБЫТИЕ 3

По приказу барыни дворецкий крадет

МуМу, а затем продаёт её.

СОБЫТИЕ 4

Герасим топит МуМу и уходит со двора в

свою деревню

СОБЫТИЕ 5

Барыня задумывает женить Капитона на

Татьяне

СОБЫТИЕ 6

Барыня велит принести МуМу в свои покои

СОБЫТИЕ 7

Герасим находит тонущего щенка, спасает

его и уносит в свою каморку

Важными для выполнения детьми с нарушенным слухом могут быть задания, связанные с усвоением основных фактов из биографии писателей и поэтов. Приведём пример задания, которое можно предложить детям после изучения творчества А.С. Пушкина.

Задание «Дата и событие».

Инструкция. Заполните таблицу, сопоставив даты с событиями жизни А.С. Пушкина.

Дата |

Событие жизни |

1835 |

|

18 февраля 1831 |

|

1811 |

|

26 мая 1799 |

|

27 января 1837 |

|

Справочный материал. Пушкин получил разрешение на издание своего журнала, названного им «Современник». Пушкин обвенчался с Н.Гончаровой. Пушкин поступил в Царскосельский лицей. Родился А. С. Пушкин. Дуэль, которая состоялась на Черной речке. |

|

Примечание: даты могут быть представлены в неверной последовательности, чтобы усложнить задание. В таблице может отсутствовать графа «справочный материал», вместо неё целесообразно предложить учащимся воспользоваться учебником или своими конспектами.

Для контроля за усвоением материала школьникам с нарушенным слухом целесообразно предлагать выполнение тестов, включая их в качестве небольшого задания в структуру обобщающего урока литературы (чтения или литературного чтения). Приведём фрагмент теста, предлагающегося учащимся после завершения изучения творчества И.А. Бунина.

1.В каком году родился писатель И.А. Бунин?

1. 1910

2. 1881

3. 1920

4. 1870

2. Где родился писатель?

1. Воронеж

2. Полтава

3.Москва

4. Орёл

3. В каком году И.А. Бунин написал произведение «Лапти»?

1. 1927

2. 1924

3. 1925

4. 1918

4. Как зовут главного героя произведения?

1. Нефед

2. Прокофий

3. Гаврило

4. Иван

5. Каков жанр произведения?

1. Сказка

2. Рассказ

3. Драма

4. Повесть

6. В каком году умер И.А. Бунин?

1. 1953

2. 1939

3. 1933

4. 1945

7. В какой стране умер И.А. Бунин?

1. Россия

2. Америка

3. Париж

4. Германия

Большой интерес у учащихся с нарушениями слуха вызывает заполнение кроссвордов. При этом не целесообразно запрещать детям пользоваться учебной литературой или записями в тетрадях. Такой вид работы позволит ещё раз обобщить и систематизировать изученный материал. Работа с кроссвордом может быть использована в другом варианте. Учащимся предлагается составить его самостоятельно и предложить своим сверстникам разгадать.

Приведём пример кроссворда, предъявляющегося учащимся по завершении изучения рассказа А.П. Платонова «Гроза».

По вертикали.

1.Как называется произведение Платонова А.П., в котором он описывает природное явление?

2. В какую деревню Наташа и ее младший брат шли к бабушке и дедушке?

По горизонтали.

3. Как звали младшего брата Наташи?

4. Как зовут главную героиню произведения?

5. Кто автор произведения «Котлован»?

6. Бабушку Наташи зовут …. Петровна.

Кроме того, учащимся с нарушенным слухом следует предлагать написание сочинений, в которых они должны выразить личную оценку героев или произведения в целом. Например, по завершении изучения рассказа И.А. Бунина «Лапти» школьникам можно предложить написать сочинение-миниатюру на одну из следующих тем: «Нефед - доброй души человек. Всегда поможет по хозяйству…», «Поступок Нефеда» и др.

Таким образом, работа над литературным произведением в школах для детей с нарушениями слуха осуществляется в четыре этапа, реализация каждого из которых обеспечивает совершенствование речевой деятельности учащихся развитие их познавательной деятельности.

Задания.

Составьте тест из 10 заданий для учащихся 8 класса по биографии одного из писателей: Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, А.П. Чехов (на выбор). В каждом вопросе – 4 варианта ответа.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вспомните текст рассказа И.А. Бунина «Лапти», который изучается учащимися с нарушениями слуха в 6 классе. Выполните представленные ниже задания по этому произведению с учётом того, как будет осуществляться анализ этого рассказа на уроке.

Пятый день несло непроглядной

вьюгой. В белом от снега и холодном

хуторском доме стоял бледный сумрак и

было большое горе: был тяжело болен

ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал

и все просил дать ему какие-то красные

лапти. И мать, не отходившая от постели,

где он лежал, тоже плакала горькими

слезами, — от страха и от своей

беспомощности. Что сделать, чем помочь?

Муж в отъезде, лошади плохие, а до

больницы, до доктора тридцать верст,

да и не поедет никакой доктор в такую

страсть...

Стукнуло в прихожей, —

Нефед принес соломы на топку, свалил

ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша

холодом и вьюжной свежестью, приотворил

дверь, заглянул:

— Ну что, барыня, как? Не

полегчало?

— Куда там, Нефедушка!

Верно, и не выживет! Все какие-то красные

лапти просит...

— Лапти? Что за лапти такие?

— А господь его знает.

Бредит, весь огнем горит...

Мотнул шапкой, задумался.

Шапка, борода, старый полушубок, разбитые

валенки — все в снегу, все обмерзло...

И вдруг твердо:

— Значит, надо добывать.

Значит, душа желает. Надо добывать.

— Как добывать?

— В Новоселки идти. В лавку.

Покрасить фуксином нехитрое дело.

— Бог с тобой, до Новоселок

шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!

Еще подумал.

— Нет, пойду. Ничего, пойду.

Доехать не доедешь, а пешком, может,

ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...

И, притворив дверь, ушел. А

на кухне, ни слова не говоря, натянул

зипун поверх полушубка, туго подпоясался

старой подпояской, взял в руки кнут и

вышел вон, пошел, утопая по сугробам,

через двор, выбрался за ворота и потонул

в белом, куда-то бешено несущемся степном

море.

Пообедали, стало смеркаться,

смерклось — Нефеда не было. Решили,

что, значит, ночевать остался, если бог

донес. Обыденкой в такую погоду не

вернешься. Надо ждать завтра не раньше

обеда. Но оттого, что его все-таки не

было, ночь была еще страшнее. Весь дом

гудел, ужасала одна мысль, что́ теперь

там, в поле, в бездне снежного урагана

и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим

хмурым пламенем. Мать поставила ее на

пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в

тени, но стена казалась ему огненной и

вся бежала причудливыми, несказанно

великолепными и грозными видениями. А

порой он как будто приходил в себя и

тотчас же начинал горько и жалобно

плакать, умоляя (и как будто вполне

разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка,

дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени

и била себя в грудь:

— Господи, помоги! Господи,

защити!

А когда наконец рассвело,

послышалось под окнами сквозь гул и

грохот вьюги уже совсем явственно,

совсем не так, как всю ночь мерещилось,

что кто-то подъехал, что раздаются

чьи-то глухие голоса, а затем торопливый,

зловещий стук в окно.

Это были новосельские

мужики, привезшие мертвое тело, —

белого, мерзлого, всего забитого снегом,

навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда.

Мужики ехали из города, сами всю ночь

плутали, а на рассвете свалились в

какие-то луга, потонули вместе с лошадью

в страшный снег и совсем было отчаялись,

решили пропадать, как вдруг увидали

торчащие из снега чьи-то ноги в валенках.

Кинулись разгребать снег, подняли тело

— оказывается, знакомый человек...

Тем только и спаслись —

поняли, что, значит, эти луга хуторские,

протасовские, и что на горе, в двух шагах

жилье...

За пазухой Нефеда лежали

новенькие ребячьи лапти и пузырек с

фуксином.

Главные герои (главный герой) __________________________________________________

Второстепенные герои (второстепенный герой) ____________________________________

________________________________________________________________________________

Сюжетная линия произведения (в виде простого плана)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идейный замысел

произведения________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

И.А. Бунин

Характеристика литературного персонажа (качества характера) _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Портретная характеристика Нефёда ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Использованные автором художественные средства выразительности _________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание. Выполните задание для учащихся.

Ребята, рассмотрите иллюстрации. Кто больше соответствует портрету Нефёда? Почему вы выбрали этот портрет?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

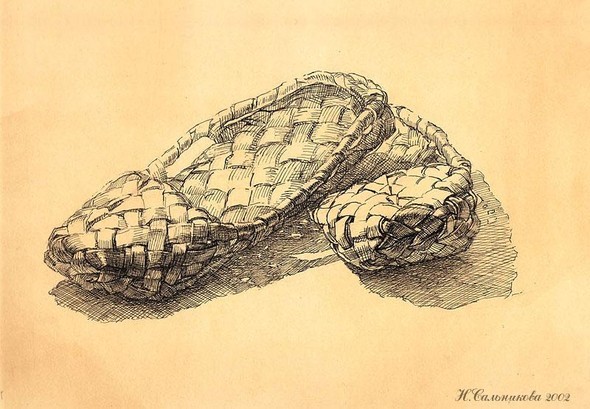

Задание. Раскройте способы проведения словарной работы по рассказу И.А. Бунина «Лапти» с учётом заявленного речевого материала и изображений.

ЛАПТИ ВЕРСТА