- •Вестибулярный аппарат

- •Звуковоспринимающий аппарат (внутреннее ухо)

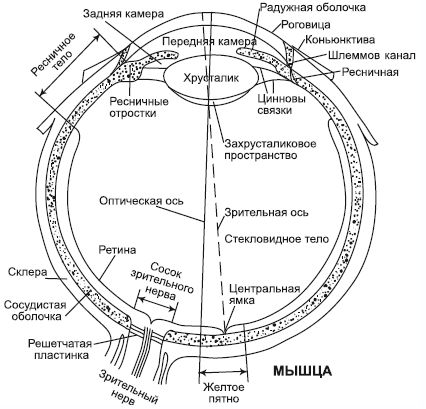

- •Глазное яблоко

- •Кора затылочной доли мозга

- •Частота звука

- •Частота звуковой волны

- •Интенсивность звука

- •Длительность звука

- •Спектр звука

- •Слуховой анализатор

- •Проводящие нервные пути слухового анализатора

- •Повреждения глаз

- •Стекловидное тело

- •Водянистая влага, передняя камера, задняя камера.

- •Отделы сосудистой оболочки глазного яблока. Радужная оболочка

- •Зрительный нерв 2 пара

- •Пересечение зрительных нервов (хиазма). Зрительный канатик

- •Латеральное коленчатое тело. Подушка зрительного бугра. Зрительное сияние (пучок Грациоле)

- •Хрусталик

- •Строение сетчатки глаза

- •Фазы формирования глаза

- •Фазы формирования глаза

- •Строение полости рта

- •Строение глотки

- •Гортань

- •Физиология органов речи

- •Адапта́ция гла́за

- •Воспаление век.

- •Воспаление слизистой железы

- •Косоглазие.

- •Симптомы косоглазия

- •Нистагм

- •Б лизорукость (миопия)

Стекловидное тело

Стекловидное тело прозрачно, бесцветно, эластично, желеобразно. Располагается позади хрусталика. Состав:

около 98% — вода, и 2% приходится на белки (белки — витрозин и муцин — обеспечивают вязкость), минеральные соли, глюкозу, витамин С, гиалуроновую кислоту, которая связана с мукопротеидами и поддерживает тургор глаза. Коллоидное вещество стекловидного тела имеет высокое поверхностное натяжение и по своему составу сходно с внутриглазной жидкостью. Структура стекловидного тела представляется в виде различной формы и размеров нежно-серых лент, нитей, в которые как бы вкраплены беловатые булавовидные и точечные образования. Эти колышущиеся при движении глаза структуры перемещаются вместе с прозрачными участками стекловидного тела. Строение.

На передней поверхности стекловидного тела имеется углубление — стекловидная ямка, соответствующая хрусталику. Стекловидное тело фиксировано в области заднего полюса хрусталика, в плоской части ци-лиарного тела и около диска зрительного нерва. На остальном протяжении оно лишь прилежит к внутренней пограничной мембране сетчатки. Между диском зрительного нерва и центром задней поверхности хрусталика проходит узкий, изогнутый книзу стекловидный канал, стенки которого образованы слоем уплотненных волокон. У эмбрионов в этом канале проходит артерия стекловидного тела. Функции: • Опорная функция (опора для других структур глаза). • Пропускание световых лучей к сетчатке. • Пассивно участвует в аккомодации. • Создает благоприятные условия для постоянства внутриглазного давления и стабильной формы глазного яблока. • Защитная функция — предохраняет внутренние оболочки глаза (сетчатку, цилиарное тело, хрусталик) от смещения при травмах. Сосуды и нервы в стекловидном теле отсутствуют, поэтому его жизнедеятельность и постоянство среды обеспечиваются путем осмоса и диффузии питательных веществ из внутриглазной жидкости через стекловидную мембрану.

Водянистая влага, передняя камера, задняя камера.

Что такое камеры глаза и для чего они нужны

Камеры глаза – это замкнутые, связанные друг с другом пространства, содержащие внутриглазную жидкость. В глазном яблоке существует две камеры: передняя и задняя, в норме сообщающиеся между собой через зрачок. Передняя камера располагается непосредственно за роговицей, ограничиваясь сзади радужной оболочкой. Задняя камера находится за радужкой, распространяясь до стекловидного тела. В норме камеры глаза имеют постоянный объем за счет строго регулируемого образования и оттока внутриглазной жидкости. Образование внутриглазной жидкости происходит в задней камере, благодаря ресничным отросткам цилиарного тела, а оттекает она, большей частью через систему дренажей, расположенных в углу передней камеры – области перехода роговицы в склеру и цилиарного тела в радужную оболочку. Основная функция камер глаза – поддержание нормального взаимоотношения внутриглазных тканей, а также участие в проведении света до сетчатки и, кроме того, в преломлении световых лучей совместно с роговицей. Преломление световых лучей обеспечивается одинаковыми оптическими свойствами роговицы и внутриглазной жидкости, которые вместе действуют как собирающая световые лучи линза, за счет чего на сетчатке формируется четкое изображение.

Строение камер глаза

Передняя камера

ограничена снаружи внутренней

поверхностью роговицы, то есть эндотелием,

по периферии наружной стенкой угла

передней камеры, сзади передней

поверхностью радужной оболочки и

передней капсулой хрусталика. Она имеет

неравномерную глубину - наибольшая до

3,5мм в области зрачка, далее к периферии

она уменьшается. Однако, при некоторых

состояниях глубина передней камеры

может увеличиваться, например, после

удаления хрусталика, или уменьшаться,

например, при отслойке сосудистой

оболочки.

Задняя камера расположена

позади передней и, соответственно,

передней границей ее является задний

листок радужной оболочки, наружной -

внутренняя поверхность цилиарного

тела, задней - передний отдел стекловидного

тела, а внутренней - экватор хрусталика.

Все пространство задней камеры глаза

пронизано многочисленными тончайшими

нитями, так называемыми цинновыми

связками, соединяющими капсулу хрусталика

с цилиарным телом. За счет напряжения

или расслабления цилиарной мышцы, а

затем и связок, происходит изменение

формы хрусталика и человек имеет

возможность хорошего зрения на разных

расстояниях.

Водянистая влага,

заполняющая все пространство камер

глаза по своему составу сходна с плазмой

крови. Она содержит питательные вещества,

необходимые для функционирования

внутриглазных тканей, а также продукты

обмена, которые далее выводятся в

кровоток.

Камеры глаза вмешают,

всего лишь, 1,23-1,32 см3 водянистой влаги,

однако строгое соответствие между

выработкой и оттоком водянистой влаги

чрезвычайно важно для глаза. Любое

нарушение в этой системе может привести

к повышению внутриглазного давления,

например, при глаукоме, или к снижению,

например, при субатрофии глазного

яблока, каждое из этих состояний является

опасным в плане полной слепоты и потери

глаза.

Выработка водянистой

влаги происходит в отростках цилиарного

тела, за счет фильтрации крови из

капиллярного кровотока. Образовавшись

в задней камере, водянистая влага

поступает в переднюю камеру, а затем

оттекает через угол передней камеры

за счет более низкого давления в венозных

сосудах, в которые водянистая влага и

всасывается в конечном итоге.

Передняя камера

ограничена снаружи внутренней

поверхностью роговицы, то есть эндотелием,

по периферии наружной стенкой угла

передней камеры, сзади передней

поверхностью радужной оболочки и

передней капсулой хрусталика. Она имеет

неравномерную глубину - наибольшая до

3,5мм в области зрачка, далее к периферии

она уменьшается. Однако, при некоторых

состояниях глубина передней камеры

может увеличиваться, например, после

удаления хрусталика, или уменьшаться,

например, при отслойке сосудистой

оболочки.

Задняя камера расположена

позади передней и, соответственно,

передней границей ее является задний

листок радужной оболочки, наружной -

внутренняя поверхность цилиарного

тела, задней - передний отдел стекловидного

тела, а внутренней - экватор хрусталика.

Все пространство задней камеры глаза

пронизано многочисленными тончайшими

нитями, так называемыми цинновыми

связками, соединяющими капсулу хрусталика

с цилиарным телом. За счет напряжения

или расслабления цилиарной мышцы, а

затем и связок, происходит изменение

формы хрусталика и человек имеет

возможность хорошего зрения на разных

расстояниях.

Водянистая влага,

заполняющая все пространство камер

глаза по своему составу сходна с плазмой

крови. Она содержит питательные вещества,

необходимые для функционирования

внутриглазных тканей, а также продукты

обмена, которые далее выводятся в

кровоток.

Камеры глаза вмешают,

всего лишь, 1,23-1,32 см3 водянистой влаги,

однако строгое соответствие между

выработкой и оттоком водянистой влаги

чрезвычайно важно для глаза. Любое

нарушение в этой системе может привести

к повышению внутриглазного давления,

например, при глаукоме, или к снижению,

например, при субатрофии глазного

яблока, каждое из этих состояний является

опасным в плане полной слепоты и потери

глаза.

Выработка водянистой

влаги происходит в отростках цилиарного

тела, за счет фильтрации крови из

капиллярного кровотока. Образовавшись

в задней камере, водянистая влага

поступает в переднюю камеру, а затем

оттекает через угол передней камеры

за счет более низкого давления в венозных

сосудах, в которые водянистая влага и

всасывается в конечном итоге.

Строение угла передней камеры

Угол передней камеры – это область в передней камеры, соответствующая зоне перехода роговицы в склеру и радужной оболочки в цилиарное тело. Важнейшей частью этой области является дренажная система, обеспечивающая контролируемый отток внутриглазной влаги в кровоток. Дренажная система глазного яблока состоит из трабекулярной диафрагмы, склерального венозного синуса и коллекторных канальцев. Трабекулярная диафрагма – это густая сеть, имеющая пористую и слоистую структуру, причем размеры пор постепенно уменьшаются по направлению кнаружи, регулируя отток внутриглазной влаги. Выделяют увеальную, корнео-склеральную и юкстаканаликулярную пластинки трабекулярной диафрагмы. Преодолев трабекулярную сеть, водянистая влага попадает в узкое щелевидное пространство или Шлеммов канал, который располагается в толще склеры у лимба по окружности глазного яблока. Существует также дополнительный путь оттока, минуя трабекулярную сеть, так называемый, увеосклеральный. На него приходится до 15% от всего объема оттекающей водянистой влаги, при этом влага поступает из угла передней камеры в цилиарное тело, проходя вдоль мышечных волокон, и далее попадает в супрахориоидальное пространство, откуда оттекает либо по венам выпускникам, непосредственно через склеру, либо через Шлеммов канал. Коллекторные канальцы склерального синуса, отводят водянистую влагу в венозные сосуды по трем основным направлениям: в глубокое внутрисклеральное и поверхностное склеральное венозные сплетения, в эписклеральные вены, в венозную сеть цилиарного тела.