- •Лекция 9. Политическая деятельность и политические отношения

- •1. Структура и динамика политической деятельности

- •Политических программ и решений в фазу их реализации

- •5.5. Прекращение (дезактуализацию) политической деятельности.

- •2. Виды политической деятельности

- •3. Объективные политические отношения и поле политики

- •4. Субъективные политические отношения

- •Владимир Путин с Николаем Азаровым (премьер-министром Украины)

5.5. Прекращение (дезактуализацию) политической деятельности.

В реальной политической жизни развёртывание политической деятельности не всегда и необязательно следует, а также может и должна следовать данной (приведённой) схеме. Последовательность представленных в ней фаз, моментов, стадий политической деятельности также не обязательна1. Тем не менее, мотивация, когнитивация, оценивание, программирование и реализация – это интегрально взаимосвязанные друг с другом фазы, моменты, стадии развития (развёртывания) политической деятельности. Они зависят друг от друга. Мотивация зависит от когнитивации, оценивания, программирования, реализации. Когнитивация зависит от мотивации, оценивания, программирования, реализации. Оценивание зависит от мотивации, когнитивации, программирования, реализации. Программирование зависит от мотивации, когнитивации, оценивания, реализации. Реализация зависит от мотивации, когнитивации, оценивания, программирования. Все эти фазы политической деятельности обуславливают друг друга. Мотивация обуславливает когнитивацию, оценивание, программирование, реализацию. Когнитивация обуславливает мотивацию, оценивание, программирование, реализацию. Оценивание обуславливает мотивацию, когнитивацию, программирование, реализацию. Программирование обуславливает мотивацию, когнитивацию, оценивание, реализацию. Реализация обуславливает мотивацию, когнитивацию, оценивание, программирование. Соотношение между этими фазами, моментами, стадиями политической деятельности, их место и роль в ней представлено на рис. 1.30.

RП=∫

Рис. 1.30. Соотношение фаз политической деятельности

Как видим, в схеме, представленной на рис. 1.30, заложена идея о том, что переходы политической деятельности от одной своей фазы к другим носят опосредствованный и нелинейный характер. В схеме заложена также идея о том, что во всякой политической деятельности особое центральное место занимает такой её момент, такая её фаза, как когнитивация, которая выполняет в ней чрезвычайно важную роль и без которой невозможна не только никакая политическая, но и любая другая деятельность. Когнитивация опосредствует собой все переходы деятельности от одного своего момента, одной своей фазы к другим. В частности, переходы: от актуализации политической ситуации к стимуляции политической деятельности, от стимуляции политической деятельности к её мотивации, от мотивации политической деятельности к оценке политической ситуации, от оценки политической ситуации к программированию политической деятельности, от программирования политической деятельности к реализации политических программ, от реализации политических программ к дезактуализации политической ситуации. Когнитивация подготавливает действия и высказывания субъектов и контрсубъектов политики, а также их отдельные психические акты, во многом определяет их характер, ориентирует и направляет их во внешней и внутренней среде. В истории общества, как справедливо замечает Ф. Энгельс, «всё, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову…»1.

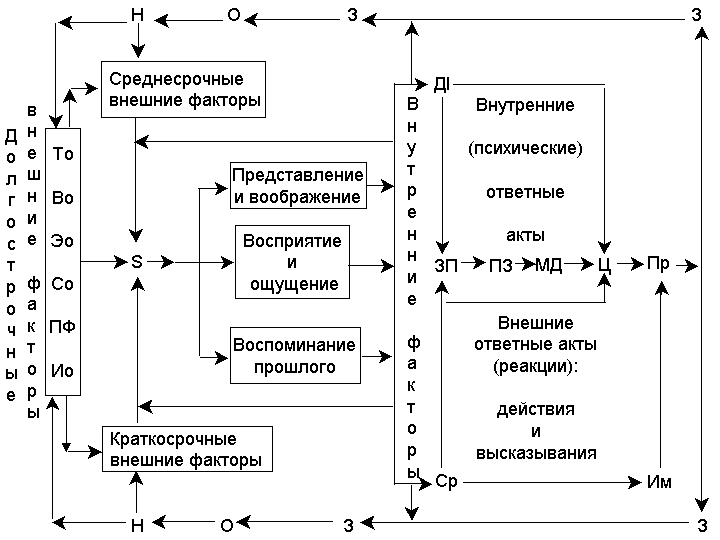

Общая же модель политической деятельности, может быть представлена на рис. 1.31 (здесь символом Д обозначены доминирующие потребности, символом ЗП – запросы, символом ПЗ – предпочтения, символом МД – мотивационные доминанты, символом Ц – цели, символом Пр – продукты, результаты, символом Ср – средства, символом Им – объекты, исходные материалы, символом Н – нормы, символом З – знания, символом О – оценки, символом S – ситуация, символом Пф – политические факторы)1.

Рис. 1.31. Общая модель политической деятельности

При этом следует учитывать, что отношения между элементами политической ситуации, выступающими в качестве факторов, обусловливающих политическую деятельность субъектов и контрсубъектов политики, с одной стороны, и последующими психическими актами, действиями, высказываниями, входящими в данную деятельность – с другой, достаточно гибки. Отношения между ними это, как правило, нелинейные отношения. Как отметил ещё в XIX столетии Дж. Дьюи и подтвердил это в XX столетии Т. Шибутани, они, будучи различными моментами, фазами деятельности, не существуют отдельно друг от друга. Причём первые не являются простой и единственной «причиной» вторых, не предопределяют какого-то единственного психического акта, действия или высказывания, единственного способа или образа деятельности. Они вызывают лишь общее предрасположение к нескольким, но вполне определённым, психическим актам, действиям или высказываниям. Они являются таковыми лишь потому, что принимают участие не только в возникновении определённой деятельности, но и в её поддержании, изменении, перестройке, развитии, завершении. Они не есть начало деятельности, не есть начало психических актов, действий или высказываний, а выступают стержнем, точкой опоры для уточнения их направления1.