- •Аналитический принцип Гюйгенса - Френеля объяснения явления дифракции света.

- •Вероятностный смысл волновой функции. (71 вопрос)

- •Взаимодействие токов. Магнитное поле токов. Магнитная индукция

- •Внешний фотоэффект и его законы.

- •Вычисление результирующей амплитуды методом графического сложения амплитуд.

- •Гипотеза де Бройля. Волновые свойства микрочастиц.

- •Дефект массы и Энергия связи атомного ядра.(75вопрос)

- •Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Теория Лоренца объяснения дисперсии.

- •Дифракционная решетка. Условия максимумов и минимумов интенсивности света при дифракции светана дифракционной решетке.

- •Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.

- •Дифракция Фраунгофера от одной щели.

- •Дифракция света. Дифракция Френеля от круглого диска.

- •Дифракция света. Дифракция Френеля от круглого отверстия.

- •Закон Био-Савара-Лапласа для элемента тока.

- •Закон электромагнитной индукции.

- •Законы Френеля. Вычисление результирующей амплитуды методом зон Френеля.

- •Изотопы, изотоны, изобары, изомеры. Магические ядра.

- •Интерференция света на установке Ньютона. Кольца Ньютона.

- •Интерференция света при отражении от тонкой плоскопараллельной пластинки. Полосы равного наклона.

- •Интерференция света при отражении от тонкой плоскопараллельной пластинки. Полосы равной толщины.

- •Коротковолновая граница тормозного рентгеновского излучения.

- •Лучистый поток. Световой поток. Функция видности.

- •Магнитное поле движущегося заряда.

- •— Закон электромагнитной индукции для движущегося точечного заряда

- •Магнитное поле кругового витка с током.

- •Магнитное поле прямого проводника с током.

- •Модель Атома Резерфорда.

- •Опыты подтверждающие гипотезу де Бройля о волновых свойствах микрочастиц.

- •Опыты Франка и Герца по определению дискретных энергетических уровней атома.

- •Правило Ленца для определения направления индукционного тока.

- •Принцип Ферма. Оптическая длина пути.

- •Прохождение частицы через потенциальный барьер.

- •Поглощение света. Закон Бугера.

- •Закон Бугера

- •Построение изображения в собирающей и рассеивающей линзе.

- •Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

- •Поляризация света. Виды поляризации естественного света.

- •Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

- •Поляризация света. Получение поляризованного света методом сложения двух взаимно перпендикулярных линейно поляризованных волн.

- •Поляризация света. Закон Малюса.

- •Разность хода. Разность Фаз. Связь между этими величинами. Когерентные волны.

- •Световая волна.Уравнение плоской электромагнитной волны.

- •Свойства ядерных сил.Закон радиоактивного распада.

- •Гамма-распад (изомерный переход)

- •Состав атомного ядра. Ядерные силы.

- •Способы наблюдения интерференции. Зеркала Френеля.

- •Способы наблюдения интерференции. Бипризма Френеля.

- •Тепловое излучение. Закон Кирхгофа.

- •Тепловое излучение. Закон смещения Вина.

- •Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана.

- •Термоядерные реакции.

- •Уравнение световой волны. Частота и длина волны. Интенсивность света.

- •Условия максимума и минимумов интенсивности при интерференции света.

- •Физические принципы, лежащие в основе создания атомной бомбы.

- •Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа.

- •Фотометрические величины.Освещенность.Светимость.

- •Фотометрические величины. Сила света. Телесный угол.

- •Фотометрические величины. Яркость. Связь между светимостью и яркостью.

- •Фотон. Энергия фотона. Формула Планка для теплового излучения ачт.

- •Фотоны. Масса, энергия и импульс фотона.

- •Частица в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме.

- •Ширина интерференционной полосы и расстояние между ними.

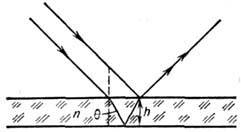

Интерференция света при отражении от тонкой плоскопараллельной пластинки. Полосы равной толщины.

ПОЛОСЫ

РАВНОЙ ТОЛЩИНЫ - интерференц. полосы,

наблюдаемые при освещении тонких

оптически прозрачных слоев (плёнок)

переменной толщины пучком параллельных

лучей и обрисовывающие линии равной

оптической толщины. П. р. т. возникают,

когда интерференц. картина локализована

на самой плёнке. Разность хода между

параллельными монохроматич. лучами,

отражёнными от верхней и нижней

поверхностей плёнки (рис.), равна

![]() (n - показатель преломления плёнки, h -

её толщина,

(n - показатель преломления плёнки, h -

её толщина,

![]() -

угол преломления). Учитывая изменение

фазы на

-

угол преломления). Учитывая изменение

фазы на

![]() при

отражении от одной из поверхностей

при

отражении от одной из поверхностей

плёнки,

получим, что максимумы интенсивности

(светлые

полосы) возникают при разности хода

![]() m = 0,1, 2, ..., а минимумы (тёмные полосы) –

при

m = 0,1, 2, ..., а минимумы (тёмные полосы) –

при

![]()

![]()

-

длина волны света, в к-ром происходит

наблюдение). Условие параллельности

лучей выполняется, если расстояние от

источника света до плёнки значительно

больше

![]() -расстояния между точками пересечения

интерферирующих лучей с поверхностью

плёнки. При достаточно малом зрачке

наблюдат. прибора это условие выполняется

и для протяжённого источника.

-расстояния между точками пересечения

интерферирующих лучей с поверхностью

плёнки. При достаточно малом зрачке

наблюдат. прибора это условие выполняется

и для протяжённого источника.

Если плёнка идеально одинаковой толщины, то в любом её месте разность хода DL будет одна и та же, условия интерференции будут одинаковыми по всей плёнке, что приведёт к одинаковому по всей площади плёнки оптич. эффекту - ослаблению либо усилению света, а никакие интерференц. полосы не возникнут. На идеальной плоскопараллельной пластине интерференц. полосы возникают при др. схеме наблюдения (см. Полосы равного наклона ).Если же толщина плёнки немного меняется от точки к точке, то интерференц. полосы будут располагаться вдоль участков плёнки с одинаковыми разностями хода DL, т. е. с одинаковыми значениями толщины плёнки h (что и определило их назв.).

Примером регулярных П. р. т., образующихся в воздушном зазоре между двумя сферич. поверхностями или сферой и плоскостью, являются Ньютона кольца .При освещении белым светом разл. толщинам h будут соответствовать разл. l, для к-рых слой обладает наиб. прозрачностью и наим. отражат. способностью. Это создаёт при малых h радужную окраску тонких плёнок (мыльных пузырей, масляных и бензиновых пятен).

П.

р. т. используют для определения

микрорельефа тонких пластинок и плёнок.

П. р. т., возникающие в воздушном зазоре

между пробным стеклом и испытуемой

поверхностью, характеризуют отклонение

испытуемой поверхности от эталонной.

Такие измерения обычно ведутся при

падении света на поверхность, близком

к нормальному. При этом условие для

тёмной полосы при

![]() = 1 преобразуется в Т.

= 1 преобразуется в Т.

![]() о., расстояние между соседними тёмными

(или светлыми) полосами соответствует

изменению толщины зазора на

о., расстояние между соседними тёмными

(или светлыми) полосами соответствует

изменению толщины зазора на

![]() , т. е. при наблюдении в видимом свете

, т. е. при наблюдении в видимом свете

![]() 0,3

мкм.

0,3

мкм.

Коротковолновая граница тормозного рентгеновского излучения.

Для объяснения свойств теплового излучения пришлось ввести представление об испускании электромагнитного излучения порциями (квантами). Квантовая природа излучения подтверждается также существованием коротковолновой границы тормозного рентгеновского спектра.

Рентгеновское излучение возникает при бомбардировке твердых мишеней быстрыми электронами (рис. 2.6) Здесь анод выполнен из W, Mo, Cu, Pt – тяжелых тугоплавких или с высоким коэффициентом теплопроводности металлов. Только 1–3 % энергии электронов идет на излучение, остальная часть выделяется на аноде в виде тепла, поэтому аноды охлаждают водой. Попав в вещество анода, электроны испытывают сильное торможение и становятся источником электромагнитных волн (рентгеновских лучей)..

Заметное излучение наблюдается лишь при резком торможении быстрых электронов, начиная с U ~ 50 кВ, при этом (с – скорость света). В индукционных ускорителях электронов – бетатронах, электроны приобретают энергию до 50 МэВ, = 0,99995 с. Направив такие электроны на твердую мишень, получим рентгеновское излучение с малой длиной волны. Это излучение обладает большой проникающей способностью.

Согласно классической электродинамике при торможении электрона должны возникать излучения всех длин волн от нуля до бесконечности. Длина волны, на которую приходится максимум мощности излучения, должна уменьшиться по мере увеличения скорости электронов, что в основном подтверждается на опыте.

Корпускулярно-волновой дуализм света.

КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ дуализм, заключается в том, что любые микрочастицы материи (фотоны, электроны, протоны, атомы и другие) обладают свойствами и частиц (корпускул) и волн. Количественное выражение корпускулярно-волнового дуализма - соотношение, введенное в 1924 Л. де Бройлем.

Красная граница фотоэффекта. Задерживающий потенциал.

.

«Красная»

грани́ца фотоэффе́кта —

минимальная частота ![]() или

максимальная длина

волны

или

максимальная длина

волны ![]() света,

при которой еще возможен внешний

фотоэффект,

то есть начальная кинетическая

энергия фотоэлектронов больше

нуля. Частота

зависит

только от работы

выхода

света,

при которой еще возможен внешний

фотоэффект,

то есть начальная кинетическая

энергия фотоэлектронов больше

нуля. Частота

зависит

только от работы

выхода ![]() электрона:

электрона:

![]()

![]()

где

— работа

выхода для

конкретного фотокатода, h — постоянная

Планка,

а с — скорость

света . Работа

выхода

зависит

от материала фотокатода и

состояния его поверхности.

Испускание фотоэлектронов начинается

сразу же, как только

нафотокатод падает свет с частотой ![]() или

с длиной

волны

или

с длиной

волны ![]() .

.

Фотоэффе́кт — это испускание электронов веществом под действием света. Название взято из спектра. Чем больше в красную сторону тем меньше энергия фотонов.

Задерживающий потенциал - напряжение, при котором энергия электронов равна работе выхода.