- •Надёжность подвижного состава и автомобильных дорог

- •Утверждено редакционно-издательским советом университета

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос

- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа (70 ч)

- •Раздел 1. Надёжность работы системы «водитель-дорога» (23 ч)

- •Тема 1.1. Надежность как основной показатель качества системы «водитель -автомобиль – дорога- среда движения» (11 ч)

- •Тема 1.2. Основные понятия теории надежности (12 ч)

- •Раздел 2. Надёжность работы водителя и автомобиля (24)

- •Тема 2.1. Профессиональная надежность водителя (12 ч)

- •Тема 2.2. Надежность автомобиля (12 ч)

- •Раздел 3. Диагностика дорожных условий (22 ч)

- •Тема 3.1. Влияние дорожных условий на надежность управления автомобилем (10ч)

- •Тема 3.2. Диагностика водителя, автомобиля, дороги (12 ч)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очно-заочной формы

- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы

- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины

- •2.4. Временной график изучения дисциплины при использовании информационно-коммуникационных технологий

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект

- •Раздел 1. Надёжность работы системы «дорога-водитель»

- •Раздел 2. Надёжность работы водителя и автомобиля

- •Раздел 3. Диагностика дорожных условий

- •3.3. Комплект лекций

- •Раздел 1. Надёжность работы системы «дорога-водитель»

- •Тема 1.1. Надежность как основной показатель качества системы «водитель - автомобиль – дорога - среда движения»

- •Тема1. 2. Основы понятия теории надёжности

- •Раздел 2. Надёжность работы водителя и автомобиля

- •Тема 2.1. Профессиональная надёжность водителя

- •Тема 2.2. Надёжность автомобиля

- •Раздел 3. Диагностика дорожных условий

- •Тема 3.1. Влияние дорожных условий на надёжность управления автомобилем

- •Тема 3.2. Диагностика водителя, автомобиля, дороги

- •3.4. Глоссарий

- •3.5. Методические указания к выполнению практических занятий

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •4.1. Задание на контрольную работу и методические указания к её выполнению

- •4.2. Текущий контроль Тренировочные тесты Тест № 1

- •4. Автомобильные дороги общего пользования предназначены для пропуска транспортных средств по длине одиночных автомобилей до:

- •5. Автомобильные дороги общего пользования предназначены для пропуска транспортных средств по ширине до:

- •1. Показатель, оценивающий эффективность работы автомобильного транспорта

- •4.3. Итоговый контроль. Вопросы к экзамену

- •Пример оформления задания контрольной работы

- •Пример оформления титульного листа контрольной работы

- •Учебно-методический комплекс

- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 5

- •Надёжность подвижного состава и автомобильных дорог

Тема 3.2. Диагностика водителя, автомобиля, дороги

К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в процессе их профессиональной деятельности относятся: прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих соответствующие квалификацию, стаж работы; организация стажировки водителей; организация занятий по повышению профессионального мастерства водителей; проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей; регулярное проведение предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии со статьей 23 федерального закона «О безопасности дорожного движения»; соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей; регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте; организация контроля за соблюдением водителями требований по обеспечению безопасности автобусных перевозок.

К управлению автобусами, осуществляющими междугородные перевозки могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. Контроль за соблюдением установленного законодательством Российской Федерации режима труда и отдыха водителей осуществляется владельцами автобусов, автовокзалами, пассажирскими автостанциями, расположенными на маршрутах регулярных перевозок, органами Государственной автомобильной инспекции, Российской транспортной инспекции. Обеспечение водителей автобусов информацией об условиях движения и работы на маршруте производится владельцами автобусов, а также автовокзалами и пассажирскими автостанциями При наличии на маршрутах перевозок железнодорожных переездов владельцы автобусов организуют и проводят инструктажи водителей об обеспечении безопасности движения через железнодорожные переезды. Владельцы автобусов организуют проведение ежегодных занятий по повышению профессионального мастерства, включающие проверку знаний Правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, изучение типичных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности, основ безопасного управления автобусом в сложных дорожных и метеорологических условиях, приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим, порядка эвакуации пассажиров при дорожно-транспортном происшествии. АТП обязаны обеспечить водителей необходимыми путевыми и иными документами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами.

Психологическая и медицинская экспертиза дорожно-транспортного происшествия позволяет определить психофизиологическое состояние водителя и других участников ДТП.

Основными её вопросами являются:

- каково время реакции водителя на возникновение помехи в данной ситуации;

- находился ли водитель и другие участники ДТП в конфликтном психическом состоянии;

- соответствуют ли психологические возможности обследуемого лица (водителя) требованиям безопасности выполнения профессиональных функций;

- мог ли водитель правильно воспринять создавшуюся непосредственно перед ДТП дорожную ситуацию, своевременно и правильно её оценить;

- позволяло ли физическое или психическое состояние водителя предотвратить ДТП.

Диагностика- раздел науки по эксплуатации автомобилей, изучающий и систематизирующий неисправности их агрегатов и узлов и симптомы этих неисправностей, разрабатывающий методы и аппаратуру для их выявления, а также прогнозирования ресурса безотказной работы автомобиля. Диагностике подлежат наиболее важные функции автомобилей, к которым можно отнести развиваемую или потребляемую мощность, потребление энергии, скорость, ускорение, движение по инерции, колебания, вибрации, расход топлива и другие. Поэтому при выполнении ТО нельзя относить к диагностике такие операции, как контроль уровня масла и других жидкостей в агрегатах и системах, свободный ход педалей тормоза и сцепления, затяжка резьбовых соединений, натяжение ремня вентилятора и др. Диагностика – это более глубокое изучение и оценка состояния агрегата и узла, чем их осмотр и контроль. Основывается этот метод на использовании средств новейшей измерительной техники. Различают диагностику двух видов: совмещенную и целевую.

Совмещенная диагностика проводится на постах технического обслуживания и включается в технологический процесс. Основное назначение – выявить дефекты, которые устраняются при техническом обслуживании регулировочными или ремонтными операциями.

Целевая диагностика проводится вне технического обслуживания на специальных постах и станциях диагностики и имеет целью определить состояние и ресурс безотказной работы по пробегу отдельных агрегатов, узлов и автомобиля в целом.

Техническое состояние – состояние, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

Процесс определения состояния технического объекта называется диагностированием. Различают рабочее диагностирование, при котором на объект подаются рабочие воздействия и тестовое, при котором на объект подаются тестовые воздействия, вызывающие его реакцию. Результат диагностирования, т.е. заключение о техническом состоянии объекта, называют диагнозом.

Диагностирование может осуществляться различными методами. Метод диагностирования – совокупность операций, действий, позволяющих дать объективное заключение о состоянии объекта. Определение состояния объекта предусматривает наличие обоснованных алгоритмов диагностирования. Алгоритмы диагностирования – совокупность предписаний, определяющих упорядоченную последовательность действий при проведении диагностирования. Алгоритм диагностирования реализуется с помощью средств технического диагностирования, под которыми понимается аппаратура, программы и ремонтно-эксплуатационная документация, позволяющие определять состояние технического объекта.

Узлы, механизмы, оборудование, системы, подлежащие (подвергаемые) диагностированию, называются объектами диагностирования (ОД). Часть ОД, которую при диагностировании нельзя разделить на более мелкие, называют элементом (структурной единицей – СЕ). Любой объект диагностирования состоит из элементов.

Состояние ОД оценивается по диагностическим признакам. Диагностическим признаком (ДП) называют параметр или характеристику, используемые при диагностировании. Параметры – физические величины: давление, диаметр, зазор, сила тока, напряжение, мощность и др. Характеристики – зависимость одной физической величины от другой, а именно: статическая характеристика, если величина не зависит от времени, частоты; динамическая характеристика. Каждому состоянию соответствует определенное значение диагностического признака.

Диагностические параметры выбираются в результате анализа диагностической модели, под которой понимается формальное описание ОД (в аналитической, табличной, графической и других формах), учитывающее изменение его состояния.

Состояние, при котором значения всех диагностических признаков, характеризующих способность ОД выполнять заданные функции, соответствуют установленным требованиям, называется работоспособным.

При диагностировании решаются следующие задачи:

- контроль работоспособности;

- поиск дефекта;

- прогнозирование состояния объекта.

Первая задача обязательно решается при диагностировании объектов любого назначения. Контроль работоспособности предполагает проверку соответствия значений диагностических признаков ОД требованиям технической документации.

Вторая задача может решаться в том случае, когда ОД утратил работоспособность или запас работоспособности значительно снизился. В этом случае целесообразность решения задачи определяется возможностью восстановления ОД, т.е. устранением возникшего дефекта. Устранить возникший дефект можно только, если ОД ремонтопригоден, а обслуживающий персонал имеет средства и время для его восстановления.

При решении третьей задачи изучается характер изменения диагностических параметров и на основе сформировавшихся тенденций предсказывается значение параметров в будущий момент времени.

Одним из основных элементов системы диагностирования является объект. В зависимости от характера описания процессов, протекающих во времени объекте, ОД подразделяются на непрерывные, дискретные и гибридные. Непрерывные - ОД, изменение состояния которых может быть описано непрерывно во времени. Дискретные – ОД, изменение состояния которых описываются дискретно во времени с использованием аппарата булевой алгебры. Гибридные – ОД, представляющие собой комбинацию непрерывных и дискретных устройств.

ОД можно диагностировать непрерывно или периодически. Периодическое диагностирование может выполняться с постоянным (регулярно-периодическим) или случайным (случайно-периодическим) периодом. Для диагностирования объект может переводиться в специальный режим диагностирования или диагностироваться в рабочем и дежурном режимах.

По приспособленности ОД к замене отказавших узлов и блоков для восстановления работоспособности они разделяются на восстанавливаемые и невосстанавливаемые (электрические приборы, тормозная система, рулевое управление и т.д. – восстанавливаемые; интегральные схемы, сальники, подшипники – невосстанавливаемые).

Приспособленность объекта к диагностированию оценивают показателями:

- коэффициент полноты проверок, рассчитываемый по формуле:

Кпп=![]() ,

,

где nk - число измеряемых диагностических параметров;

n0 - общее число диагностических параметров.

- коэффициент глубины поиска дефектов

Кгп =![]() ,

,

где F- число однозначно различимых составных частей ОД на принятом уровне деления;

R – общее число составных частей ОД на принятом уровне деления.

- среднее время подготовки к диагностированию

Тпд= Тус +Тмд,

где Тус – среднее время установки и снятия устройств сопряжения (измерителя, преобразователя и др.);

Тмд – среднее время монтажно-демонтажных работ для ОД (вскрытие лючков, разъемов, снятие блоков и др.).

В зависимости от особенностей эксплуатации ОД может иметь различный уровень приспособленности к диагностированию.

Приспособленность автомобилей и их агрегатов к диагностированию обеспечивается на стадии их разработки и изготовления соблюдением требований к техническому диагностированию в части конструктивного исполнения изделий, параметров и методов диагностирования, показателей приспособленности объекта. Приспособленность может быть повышена за счет удобного и простого подключения датчиков к автомобилю, выбором наиболее эффективных методов диагностирования и контроля, обеспечением автомобиля универсальными специально предусмотренными присоединительными разъемами, штуцерами, заглушками и т.д.; введением в конструкцию автомобиля встроенных датчиков, к выводам которых на период диагностирования можно подключать вне бортовые (внешние) средства диагностирования; комплектованием автомобилей бортовыми системами контроля (БСК), выдающими водителю в любой момент времени информацию о техническом состоянии соответствующего узла, системы или агрегата. На практике наиболее целесообразно комплексное использование всех трех способов повышения приспособленности автомобилей к диагностированию.

Для рационального взаимодействия ОД с другими элементами системы диагностирования необходимо оценить закономерности тех или иных неисправностей, установить целесообразность их выявления и устранения на стадии производства, эксплуатации или ремонта изделия. Полученные законы распределения этих вероятностей позволяют определить, какие части изделия должны быть обеспечены диагностированием в первую очередь, и какова его периодичность по наработке. Анализ физических процессов , происходящих в объекте диагностирования, позволяет выявить физическую сущность явлений, происходящих в объекте, представить себе механизм возникновения повреждений и дефектов, выявить и оценить признаки их проявления. На основе данных анализа разрабатывают блок-схемы структурно-следственных связей по цепи: диагностируемый объект (автомобиль) – агрегат – система, механизм, узел – элемент – структурный параметр – неисправность – внешний признак (симптом) – диагностический параметр. Число звеньев в цепи в каждом конкретном случае (применительно к различным системам и агрегатам) может меняться. Каждое звено определяет задаваемый уровень поиска или технологического шага, направленного на установление неисправности.

В процессе эксплуатации трущиеся сопряжения автомобилей изнашиваются, происходит разрегулировка его систем, узлов и агрегатов, т.е. изменяются значения его структурных параметров, непосредственно характеризующих исправность объекта диагностирования. К ним относя зазоры в сопряжении, величину износа поверхностей детали и другие параметры, измерение которых связано с необходимостью проведения разборочных работ. Это повышает трудоемкость контроля и существенно снижает (иногда на 5 – 10 %) ресурс контролируемого агрегата. Последнее объясняется появлением дополнительного цикла приработки поверхностей контролируемого сопряжения.

При организации технологического процесса диагностирования ставится задача рациональной минимизации числа контрольно-измерительных операций, повышения точности измерения диагностических параметров и соответственно достоверности постановки диагноза. При этом должно соблюдаться общее условие минимизации издержек на эксплуатацию, обслуживание и ремонт диагностируемого объекта с сохранением на должном уровне коэффициента готовности автомобильного парка.

Алгоритм диагностирования строится таким образом, чтобы по выбранному перечню параметров и последовательности их измерения определить работоспособность объекта и локализовать выявленные при этом неисправности. Глубина локализации неисправности определяется в каждом конкретном случае своим уровнем: заменой детали, заменой или ремонтом узла или агрегата, проведением каких-то регулировочных работ. Этот уровень определяется эксплуатационными и экономическими факторами, нормируемыми показателями надежности, требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения экологических характеристик и т.д.

Заключительными этапами построения алгоритма диагностирования является разработка базовой и комплексной маршрутных технологий. В основу построения алгоритма закладываются задачи статистического моделирования и в первую очередь условие альтернатив.

Порядок диагностики и оценки технического уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог устанавливается правилами ОДН 218.006-2002.

Цель диагностики и оценки состояния дорог состоит в получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения.

Систематический мониторинг является основой управления состоянием автомобильных дорог и исходной базой для эффективного использования средств и материальных ресурсов, направленных на совершенствование и развитие дорожной сети.

Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений производится систематически через установленные промежутки времени на протяжении всего срока службы дорог и дорожных сооружений.

Общая оценка качества и состояния автомобильных дорог производится по показателям потребительских свойств, обеспечиваемых фактическим уровнем эксплуатационного содержания, геометрическими параметрами, техническими характеристиками, инженерным оборудованием и обустройством.

Оценку качества и состояния автомобильных дорог производят:

- при сдаче дороги в эксплуатацию после строительства с целью определения начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и сопоставления с нормативными требованиями;

- периодически в процессе эксплуатации для контроля за динамикой изменения состояния дороги, прогнозирования этого изменения и планирования работ по ремонту и содержанию;

- при разработке плана мероприятий или проекта реконструкции, капитального ремонта или ремонта для определения ожидаемого транспортно-эксплуатационного состояния, сопоставления его с нормативными требованиями и оценки эффективности намеченных работ;

- после выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на участках выполнения этих работ с целью определения фактического изменения транспортно-эксплуатационного состояния дорог.

По результатам диагностики и оценки состояния дорог в процессе эксплуатации выявляют участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и, руководствуясь «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», определяют виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции, с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

Результаты диагностики и оценки дорог являются предпроектными материалами и информационной базой для разработки в установленном порядке проектов реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания эксплуатируемых дорог. В отдельных случаях, предусмотренных «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», допускается взамен проекта разработка сметной документации на ремонт и содержание дорог на основании результатов диагностики и оценки их состояния.

Полученная на основе диагностики и оценки состояния дорог информация служит для формирования и систематического обновления автоматизированного банка данных (АБДД) как на федеральном, так и на территориальном уровнях.

По объёму выполнения работ диагностику и оценку состояния дорог подразделяют на первичную и вторичную. При первичной диагностике, как правило, измеряют и осваивают весь комплекс установленных параметров и характеристик состояния дороги, а также транспортного потока. При повторной характеристике – только переменные, к которым относятся: прочность дорожной одежды, продольная и поперечная ровность, шероховатость и сцепные качества покрытия транспортного потока.

Диагностика состояния автомобильных дорог включает четыре основных этапа, которые выполняются, как правило, последовательно:

- подготовительные работы;

- полевые обследования;

- камеральная обработка полученной информации;

- формирование (обновление) АБДД.

Для ускорения работ допускается совмещение отдельных этапов (подготовительные работы и полевые обследования, полевые обследования и обработка полученной информации и т.д.).

Подготовительные работы включают подготовку передвижных лабораторий, приборов и оборудования, комплектование бригад, заготовку соответствующих форм, журналов и таблиц, сбор необходимой информации из технических паспортов на обследуемые дороги, анализ проектной и исполнительной документации, а также материалов предыдущих обследований и информации, содержащейся в АБДД.

Подлежащие обследованию дороги предварительно разбивают на характерные участки с разной шириной проезжей части и числом полос движения, конструкциями дорожной одежды и земляного полотна, интенсивностью и составом движения автомобилей. Фиксируют данные о пикетажном местоположении границ соответствующих участков дорог.

На основе анализа исполнительской документации на построенные. Отремонтированные и реконструированные участки дорог устанавливают адреса и протяжённость этих участков. При этом границы для проведения полевых обследований принимают с перекрытием и совмещают с постоянными легко опознаваемыми точками на дороге.

Ежегодно в соответствии с существующим регламентом проводится диагностика автомобильных дорог. Цель диагностики дорог — определение их транспортно-эксплуатационного состояния, уровня содержания, степени соответствия транспортно-эксплуатационных показателей требованиям к потребительским свойствам дорог и выявление причин этого несоответствия, если оно обнаружено. По результатам диагностики устанавливают участки, не обеспечивающие нормативные требования к потребительским свойствам, назначаются виды ремонта, а также состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту или реконструкции дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик до требуемого уровня.

При диагностике измеряются несколько десятков диагностических параметров — от ширины проезжей части до коэффициента сцепления. К наиболее трудоемким относятся работы, связанные с определением ровности, параметров кривых, расстояния видимости. Эти показатели определяются с использованием передвижных дорожных лабораторий, например КП-514, или инструментально с помощью тахеометров. При этом независимо от средств измерения алгоритмы расчета геометрических параметров в соответствии с нормативными документами (ОДН 218.0.006-2002, ВСН 6-90) не обеспечивают достоверность результатов измерений.

Так,

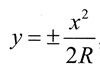

характеристики кривых в плане

находятся по формуле

Так,

характеристики кривых в плане

находятся по формуле

![]() ,

где

R —

радиус кривой в плане; T- тангенс, а —

угол поворота трассы.

Требования

нормативных документов ограничиваются

значениями радиуса кривой и ее длины.

Анализ параметров кривых, полученный

при выполнении диагностики опорной

сети Новосибирской области, показывает,

что до 20 % кривых многорадиусные.

Кривые, величины радиуса которых менее

3000 м, имеют вираж. Поперечный уклон

на виражах зависит от величины

радиуса: чем меньше радиус, тем больше

уклон виража. Эти два параметра жестко

связаны, и изменение одного из параметров

на каком-либо участке кривой приводит

к снижению устойчивости автомобиля.

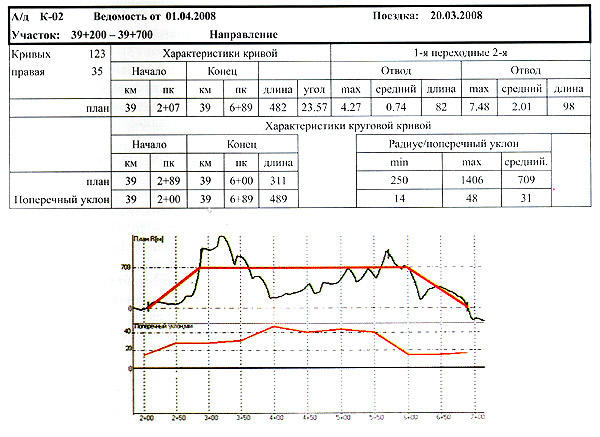

На рис. в качестве примера

показан график фактических значений

радиуса кривой и соответствующие

данной кривой значения поперечных

уклонов на вираже. Из графика

видно, что величины радиуса относительно

среднего значения изменяются в 2 раза,

при этом поперечный уклон также

изменяется. В совокупности эти

разности могут достигать недопустимых

значений.

Очевидно, что применение

для расчетов формулы не позволяет

получить полную и достоверную

информацию о параметрах кривой.

Погрешность определения радиуса

в меньшей степени влияет на безопасность

движения в случае его изменения

на локальных участках, особенно

в совокупности с изменениями

поперечных уклонов виража.

,

где

R —

радиус кривой в плане; T- тангенс, а —

угол поворота трассы.

Требования

нормативных документов ограничиваются

значениями радиуса кривой и ее длины.

Анализ параметров кривых, полученный

при выполнении диагностики опорной

сети Новосибирской области, показывает,

что до 20 % кривых многорадиусные.

Кривые, величины радиуса которых менее

3000 м, имеют вираж. Поперечный уклон

на виражах зависит от величины

радиуса: чем меньше радиус, тем больше

уклон виража. Эти два параметра жестко

связаны, и изменение одного из параметров

на каком-либо участке кривой приводит

к снижению устойчивости автомобиля.

На рис. в качестве примера

показан график фактических значений

радиуса кривой и соответствующие

данной кривой значения поперечных

уклонов на вираже. Из графика

видно, что величины радиуса относительно

среднего значения изменяются в 2 раза,

при этом поперечный уклон также

изменяется. В совокупности эти

разности могут достигать недопустимых

значений.

Очевидно, что применение

для расчетов формулы не позволяет

получить полную и достоверную

информацию о параметрах кривой.

Погрешность определения радиуса

в меньшей степени влияет на безопасность

движения в случае его изменения

на локальных участках, особенно

в совокупности с изменениями

поперечных уклонов виража.

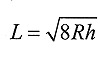

Второй по значимости параметр, влияющий на безопасность движения автомобиля, — расстояние видимости. Этот параметр также определяется при диагностике автомобильных дорог. Расстояние видимости устанавливается в плане и в вертикальной плоскости. Расстояние видимости в плане ограничивается препятствиями различного характера: от лесных массивов до строений. Измерение и расчет его не представляет каких-либо сложностей. Расстояние видимости в вертикальной плоскости определяется в соответствии с существующими нормативными документами по вертикальным кривым. Расчет выполняется по квадратической параболе с уравнением

где

х —

абсцисса (длина участка кривой); R —

радиус кривизны в начале

координат.Расстояние видимости

определяется по формуле

где

х —

абсцисса (длина участка кривой); R —

радиус кривизны в начале

координат.Расстояние видимости

определяется по формуле

где R — радиус вертикальной кривой; h — возвышение глаза над поверхностью дороги.

Таким образом, расстояние видимости зависит от радиуса вертикальной кривой и возвышения глаза над поверхностью дороги. Величина радиуса кривой принимается неизменной на протяжении всей длины кривой. Результаты диагностики показывают, что вертикальные кривые, как и кривые в горизонтальной плоскости, обычно многорадиусные. Кроме того, вертикальные кривые имеют локальные неровности (просадки). В совокупности эти факторы значительно влияют на достоверность результатов, полученных по формуле.

Очевидно, что применение для расчетов расстояния видимости формулы не обеспечивает получение достоверной информации, что также влияет на безопасность движения.

Третьим параметром, обусловливающим безопасность движения, является ровность покрытия. Неровности покрытия делятся на короткие (шероховатости), имеющие длину до 10 см, средние — до 100 м и длинные — свыше 100 м. Наибольшее влияние на безопасность движения оказывают средние неровности (волна). Длинные и короткие неровности практически не влияют на безопасность движения.

Приборы, применяемые

для определения ровности, типа ПРКС,

ТХК не позволяют достоверно установить

«ровность» при ее длине более 5 м.

Применение геодезических методов,

например метода амплитуд, обеспечивает

определение величин неровностей

на участках от 5 м до 100 м.

Это — главное преимущество данного

метода.

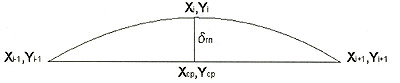

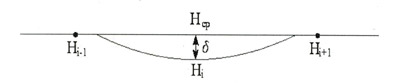

Определение

стрел изгиба в горизонтальной

плоскости

Определение

стрел изгиба в вертикальной плоскости

Определение

стрел изгиба в вертикальной плоскости

На данный метод разработан ГОСТ

30412—96. Метод амплитуд используется

на небольших по протяженности

участках дороги, в основном, пусковых

комплексов. Из-за больших трудозатрат,

связанных с нахождением высотных

отметок через 5 м по каждой полосе

движения, метод имеет ограниченное

применение. Рассмотренные методы

и алгоритмы определения основных

диагностических параметров не отвечают

современным требованиям по достоверности

и объему информации.

В СГУПС

были разработаны методика и измерительные

средства, полностью устраняющие

недостатки используемых в настоящее

время методов и средств измерения

геометрических параметров. Принцип

определения геометрических параметров

основан на координатном методе

(патент № 2261302). Геометрические

параметры автомобильных дорог, включая

характеристики кривой, расстояние

видимости и ровность, определяются

по координатам. Данный метод

принципиально отличается от применяемых

в настоящее время методов. Расчет

геометрических параметров в данном

случае выполняется по стрелам изгиба

на хорде заданной длины.

На данный метод разработан ГОСТ

30412—96. Метод амплитуд используется

на небольших по протяженности

участках дороги, в основном, пусковых

комплексов. Из-за больших трудозатрат,

связанных с нахождением высотных

отметок через 5 м по каждой полосе

движения, метод имеет ограниченное

применение. Рассмотренные методы

и алгоритмы определения основных

диагностических параметров не отвечают

современным требованиям по достоверности

и объему информации.

В СГУПС

были разработаны методика и измерительные

средства, полностью устраняющие

недостатки используемых в настоящее

время методов и средств измерения

геометрических параметров. Принцип

определения геометрических параметров

основан на координатном методе

(патент № 2261302). Геометрические

параметры автомобильных дорог, включая

характеристики кривой, расстояние

видимости и ровность, определяются

по координатам. Данный метод

принципиально отличается от применяемых

в настоящее время методов. Расчет

геометрических параметров в данном

случае выполняется по стрелам изгиба

на хорде заданной длины.

Координатный метод в отличие от прямых методов измерения стрел изгиба на жесткой хорде, привязанной к базе профилографа или транспортного средства, дает возможность находить геометрические параметры в диапазоне от 10 до 200метров.

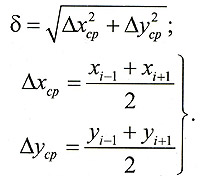

Определение

стрел изгиба в плане выполняется

по формулам

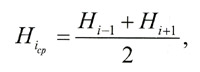

Определение

стрел изгиба в вертикальной плоскости

выполняется по формуле

Определение

стрел изгиба в вертикальной плоскости

выполняется по формуле

где

Hiср — средние значения высотных

отметок для хорды с точками (i-1) и

(i+1); Нi — измеренные высотные отметки

по оси автомобильной дороги.

где

Hiср — средние значения высотных

отметок для хорды с точками (i-1) и

(i+1); Нi — измеренные высотные отметки

по оси автомобильной дороги.

Правила диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог разработаны в развитие Технических правил ремонта и содержания, автомобильных дорог ВСН 24-88 Минавтодора РСФСР и распространяются на автомобильные дороги общего пользования. Правила предназначены для дорожных организаций, занятых ремонтом и содержанием дорог, а также для организаций, осуществляющих их обследование и опенку состояния. Правила содержат методику комплексной оценки технического уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и обустройства, и уровня содержания, а также устанавливают порядок, последовательность и повторяемость сбора и обработки данных о состоянии дорог, необходимых для указанной оценки, методику обследования дорог, перечень приборов, лабораторий и измерительного оборудования.

Диагностика автомобиля

Выбор диагностических параметров для оценки технического состояния автомобилей осуществляют из номенклатур, рекомендуемых государственными стандартами (ГОСТ 25478-91, ГОСТ 26048-83, ГОСТ 17.2.2.03-87 и др.), а также другой нормативно-технической документацией.

При выборе диагностических параметров можно применять метод, сущность которого заключается в следующем. Выбирают основные структурные параметры Si и параметры Di, которые можно использовать в качестве диагностических. По данным статистики отказов определяют “вероятностные веса” структурных параметров при различных состояниях диагностируемого объекта, а также устанавливают вероятность возникновения этих состояний при различных комбинациях диагностических параметров.

В настоящее время автомобили оснащаются бортовыми и встроенными системами диагностирования, при этом не теряют актуальность и традиционные системы внешнего диагностирования. В связи с этим при выборе диагностических параметров необходимо определить, какие из них целесообразно контролировать бортовыми системами, а какие – с помощью внешних средств.

Диагностические нормативы служат для количественной оценки технического состояния автомобиля. Они устанавливаются ГОСТами и руководящими техническими материалами. К диагностическим нормативам относятся: начальное Пн, предельное Пп и допустимое значение Пд.

Начальный норматив Пн соответствует величине диагностического параметра новых, технически исправных объектов. В эксплуатации Пн используют как величину, до которой необходимо довести измеренное значение параметра путем восстановительных и регулировочных операций. Начальный диагностический норматив задается технической документацией.

Для некоторых механизмов автомобиля, приборов систем зажигания, питания, Пн подбирают индивидуально по максимуму экономичности в процессе диагностирования. Это позволяет наиболее полно использовать индивидуальные возможности автомобиля, различные из-за неоднородности производства. Практически это означает, что используя в качестве норматива индивидуальное значение Пн, можно значительно повысить мощность и топливную экономичность автомобиля.

Предельный норматив Пп соответствует такому состоянию объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной по технико-экономическим соображениям.

Предельный норматив диагностического параметра задают требованиями ГОСТов, технической документацией или же определяют, пользуясь установленными методиками. В эксплуатации предельный норматив Пп используют для прогнозирования ресурса конкретных объектов м в случае встроенного, непрерывного диагностирования.

Допустимый норматив Пд является основным диагностическим нормативом при периодическом диагностировании, проводимом в рамках планово-предупредительной системы ТО автомобилей. Он представляет собой ужесточенную величину предельного норматива, при которой обеспечивается заданный, или экономически оптимальный уровень вероятности отказа на предстоящем меж контрольном пробеге. На основе допустимого норматива ставят диагноз состояния объекта и принимают решение о необходимости профилактических ремонтов или регулировок. В эксплуатации допустимый норматив принимается условно как граница неисправных состояний объекта для заданной периодичности его меж контрольного пробега. Пд состоит из начального Пн и допускаемого отклонения Д. Если текущее значение диагностического параметра выходит из допустимого норматива, это означает, что хотя объект и является работоспособным, его не следует выпускать в очередной пробег без регулировки или ремонта из-за высокой вероятности отказа или пониженных технико-эксплуатационных свойств.

При организации технологического процесса диагностирования ставится задача рациональной минимизации числа контрольно-измерительных операций, повышения точности измерения диагностических параметров и соответственно достоверности постановки диагноза. При этом должно соблюдаться общее условие минимизации издержек на эксплуатацию, обслуживание и ремонт диагностируемого объекта с сохранением на должном уровне коэффициента готовности автомобильного парка.

Алгоритм диагностирования строится таким образом, чтобы по выбранному перечню параметров и последовательности их измерения определить работоспособность объекта и локализовать выявленные при этом неисправности. Глубина локализации неисправности определяется в каждом конкретном случае своим уровнем: заменой детали, заменой или ремонтом узла или агрегата, проведением каких-то регулировочных работ. Этот уровень определяется эксплуатационными и экономическими факторами, нормируемыми показателями надежности, требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения экологических характеристик и т.д.

Заключительными этапами построения алгоритма диагностирования является разработка базовой и комплексной маршрутных технологий. В основу построения алгоритма закладываются задачи статистического моделирования и в первую очередь условие альтернатив.

Цель постановки диагноза – выявить неисправности объекта, определить потребность в ремонте или ТО, оценить качество выполненных работ или же подтвердить пригодность диагностируемого механизма к эксплуатации до очередного обслуживания. При постановке диагноза, как правило, используют субъективные аналитические возможности человека – оператора.

Постановка диагноза сводится к измерению текущего значения параметра П (или параметров) и сравнению его с нормативом. При периодическом диагностировании таким нормативом является допустимое значение диагностического параметра Пд, а при непрерывном (встроенном) диагностировании – предельное, Пп. Возможны три варианта постановки диагноза: П>Пп; Пд<П<Пп; П<Пд.

В первом и втором вариантах объект неисправен (необходим ремонт или предупредительное техническое обслуживание), и для выявления причин неисправности требуется найти неисправность. В третьем варианте объект исправен.

Постановка диагноза при поиске неисправности по нескольким диагностическим параметрам, существенно осложняется. Дело в том, что каждый диагностический параметр может быть связан с несколькими структурными и наоборот. Это значит, что при числе, n используемых диагностических параметров число технических состояний диагностируемого механизма может составить 2n. Теоретически постановка диагноза сводится к тому, чтобы при помощи диагностических параметров, связанных с определенными неисправностями объекта выявить из множества возможных его состояний наиболее вероятное. Поэтому задачей диагноза при использовании нескольких диагностических параметров (П1, П2, …Пn) является раскрытие множественных связей между ними и структурными параметрами объекта S1, S2,…Sm. Для решения этой задачи указанные связи можно представить в виде структурно-следственных моделей и диагностических матриц.

Средства технического диагностирования представляют совокупность средств, с помощью которых оценивают состояние объекта. Они включают программные средства диагностирования, ремонтно-эксплуатационную документацию и технические средства диагностирования.

Программные средства диагностирования – пакеты программ, используемые для диагностирования. Ремонтно-эксплуатационная документация – таблицы состояний, методики поиска дефекта, ремонтные схемы. Технические средства диагностирования (ТСД) представляют собой приборы или устройства, предназначенные для решения различных задач, возникающих при определении состояния ОД. Технические средства диагностирования объектов отличаются большим разнообразием. Состав и принцип построения ТСД определяются решаемыми задачами диагностирования, степенью воздействия на оборудование, степенью встраивания, способами получения информации, способами обработки информации о состоянии оборудования, степенью автоматизации и степенью универсальности и подвижности.

В зависимости от решаемых задач диагностирования можно выделить следующие виды ТСД:

- контроль работоспособности;

- поиск дефектов;

- прогнозирование состояния;

- контроль и прогнозирование состояния;

- контроль работоспособности и поиск дефектов;

- контроль и прогнозирование состояния, поиск дефектов.

По степени воздействия на оборудование ТСД разделяют на активные и пассивные. Пассивные ТСД выполняют анализ информации о состоянии оборудования, для чего воспринимают, обрабатывают и оценивают диагностические признаки. Активные ТСД воздействуют на оборудование, подавая на отведенные для этой цели диагностирования входы тестовые сигналы, стимулирующие реакцию оборудования, которая затем оценивается.

Конструктивно ТСД могут полностью или частично относиться к ОД (встроенные) или выполняться отдельно от конструкции ОД (внешние). То и другое конструктивное выполнение ТСД в основном определяется особенностями эксплуатации ОД.

По способу получения информации о состоянии оборудования ТСД делятся на средства для определения состояния по совокупности параметров ТСД-П и средства для оценивания состояния по сигналам ТСД-С. В первом случае обрабатывается информация, снимаемая в контрольных точках, специально предусмотренных в оборудовании. Во втором случае для возможности оценивания реакции на рабочем выходе объекта в состав ТСД включают эквивалентную модель, а диагноз устанавливают путем сравнения реакции оборудования и модели на одинаковые входные воздействия.

По способу обработки информации ТСД могут быть последовательного, параллельного и параллельно-последовательного действия. ТСД последовательного действия осуществляют последовательный прием, измерение, контроль и обработку информации. Они отличаются простотой, использованием минимального числа преобразовательных, измерительных средств м средств контроля. При этом способе диагноз формируется по отдельному признаку после каждой проверки. ТСД параллельного действия осуществляют одновременно измерения и контроль всех параметров, что сокращает время формирования общего диагностического признака, по которому оценивают состояние оборудования. ТСД параллельно-последовательного действия осуществляют одновременный прием и обработку информации по нескольким каналам. При этом анализ результатов выполняется после реализации группы проверок, т.е. измерения или контроля группы признаков. Подобные средства сложнее средств последовательного действия, но более эффективны.

По степени автоматизации ТСД разделяются на ручные, автоматизированные м автоматические. Средства, требующие активного участия человека-оператора (ЧО) при их использовании относят к ручным. Это все используемые в процессе диагностирования измерительные приборы. ТСД, при использовании которых роль ЧО сводится к выполнению отдельных достаточно простых операций (включение, переключение, выключение и др.), относятся к автоматизированным ТСД. Средства, которые функционируют без участия ЧО, относятся к автоматическим ТСД. Условной границей между этими ТСД может быть доля времени, затрачиваемого на выполнение операций автоматически, в общем времени диагностирования Тд. Если время на автоматическое выполнение операций составляет до 0,1 Тд, то ТСД называют ручным, а если время на автоматические операции составляет не менее 0,9 Тд, то ТСД называют автоматическим. Все остальные относятся к автоматизированным.

По степени универсальности ТСД разделяются на специализированные и универсальные. Специализированные ТСД предназначены для оценивания состояния однотипного оборудования. Такие ТСД могут включать унифицированные блоки, мини-ЭВМ и микропроцессоры. Универсальные ТСД предназначены для диагностирования оборудования различного назначения м конструктивного выполнения. Универсальные средства могут быть использованы для сдачи оборудования после изготовления и в период эксплуатации. Такие средства строятся с применением ЭВМ. В этом случае переход от одного типа оборудования к другому осуществляется путем смены программы диагностирования без изменения структуры ТСД. Универсальные ТСД, как правило, проектируются с «открытыми входами» под унифицированные сигналы первичных преобразователей. Универсальные ТСД достаточно сложные и дорогостоящие, и для их обслуживания требуются специалисты высокой квалификации.

В зависимости от степени подвижности ТСД могут быть выполнены переносными, передвижными и стационарными. Стационарные средства чаще всего размещаются на диагностических станциях, испытательных и контрольных центрах. Передвижные средства монтируются на самоходных или несамоходных транспортных средствах.

Эффективность ТСД оценивают совокупностью показателей, основными из которых являются показатели надежности, метрологические и массогабаритные.

Показатели надежности ТСД характеризуют:

- вероятность безотказной работы, т.е. вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ ТСД не возникает;

- коэффициент готовности Ку представляет собой вероятность того, что ТСД окажутся работоспособными в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых использование их по назначению не предусматривается, и характеризует как безотказность, так и ремонтопригодность ТСД.

Метрологические показатели характеризуют точность ТСД, которая в большей степени влияет на инструментальную достоверность. Точность можно определить так называемой мерой точности, которая зависит от погрешности диагностирования.

Мера точности зависит от сложности ТСД и определяются точностью отдельных операций при диагностировании. При постановке диагноза могут быть случайные и систематические погрешности, обусловленные погрешностями измерительного тракта ТСД и нестабильностью метода измерения. Систематические погрешности, характер изменения которых известен, могут быть учтены при выборе допуска на параметры. Случайные погрешности всегда будут вносить неопределенность при оценивании результата диагностирования. Погрешности метода измерения приводят также к ошибкам в оценивании состояния ОД. Иногда кроме статической погрешности следует учитывать и динамическую погрешность измерения, влияние которой весьма существенно при измерении переменной величины. Причем, чем быстрее изменяется параметр, тем больше погрешность измерения в данном интервале времени. Основной вклад в ошибки при постановке диагноза вносят датчики, первичные преобразователи, коммутаторы и элементы измерительного тракта.

Массогабаритные показатели ТСД можно охарактеризовать величиной компактности W=G/V,

где G – масса ТСД; V – занимаемый объем.

Требования минимально возможной стоимости, малой массы, габаритов являются общими для любых технических средств.

Вопросы для самопроверки

1. Основные задачи службы диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

2. Этапы технологического процесса диагностирования автомобильных дорог.

3. Методика диагностики дорожных одежд нежёсткого типа по прочности в процессе детальной инструментальной оценки.

4. Методы учёта движения транспортных средств на автомобильных дорогах.