- •1. Основные понятия методологии научных исследований.

- •1. 2 Основы анализа и синтеза сложных технических систем

- •2. Проектно-исследовательские задачи при синтезе сложных систем.

- •2. 1 Проектирование сложной технической системы как процесс принятия решений на основе исследований

- •2. 2 Аспекты исследования

- •3.Методы анализа и синтеза сложных технических систем.

- •3. 1 Определение цели системы

- •3. 2 Применение сценариев

- •3. 3 Определение цели в процессе синтеза системы

- •4. Содержание и взаимосвязь основных этапов синтеза технических систем.

- •4.1Особенности процесса постановки задач.

- •4. 2Начальная стадия синтеза системы

- •5. Декомпозиция проектно-исследовательской задачи

- •5. 1 Цели, показатели и критерии

- •5. 2 Декомпозиция задачи синтеза системы, иерархия целей исследования и показателей эффективности

- •6. Проблема оптимизации в проектно-исследовательских задачах. Критерии оптимальности.

- •6. 1 Учет затрат ресурсов. Критерий «стоимость — эффективность»

- •6. 2 Построение критерия для случая векторного показателя

- •6. 3 Некоторые рекомендации по выбору критериев

- •7. Методы решения оптимизационных задач.

- •7. 1 Классификация задач оптимизации

- •7. 2 Методы безусловной оптимизации

- •7. 3 Методы одномерного поиска

- •7. 4 Методы нулевого порядка

- •8. Многокритериальные задачи оптимизации. Принцип Парето.

- •8. 1 Методы свертывания показателей

- •8. 2 Использование принципа Парето

- •9. Иерархическая система моделей для проектно-исследовательских работ. Физические и математические модели.

- •9. 1 Модели для синтеза систем

- •9. 2 Учет возможностей эвм

- •9. 3 Система моделей для проектно-исследовательских работ

- •10. Имитационное моделирование при проведении проектно-исследовательских работ.

- •10. 1 Математический эксперимент,

- •10. 2 Вычислительная система

- •10. 3 Имитационное моделирование

- •10. 3 Регрессионные модели

- •11. Методы учета неопределенных факторов при синтезе технической системы.

- •11. 1 Применение байесовского подхода при выработке рекомендаций.

- •12. Анализ результатов исследований.

8. Многокритериальные задачи оптимизации. Принцип Парето.

В общем случае задача многокритериальной оптимизации формулируется как задача одновременной минимизации некоторой совокупности показателей f1 (х), f'2 {х), .... fт(х). Следует сразу заметить, что строго математически задача в такой постановке смысла не имеет, так как минимумы отдельных показателей в общем случае достигаются при разных значениях вектора х.

Вместе с тем математические методы принятия решений совместно с методами оптимизации могут помочь исследователю принять правильные (разумные) рекомендации и в этом случае.

Существующие способы многокритериальной оптимизации можно разбить условно на две группы. Первая группа предполагает введение дополнительных гипотез, позволяющих свести задачу многокритериальной оптимизации к задаче однокритериальной оптимизации. Этот прием называют скаляризацией или свертыванием (сворачиванием) показателен (критериев). Вторая группа способов предполагает сокращение множества исходных вариантов решений путем неформального анализа этих вариантов.

8. 1 Методы свертывания показателей

Ограничимся обсуждением лишь наиболее тельных способов свертывания показателей.

1. Простейший способ сведения многокритериальной задачи оптимизации к задаче однокритериальной оптимизации состоит в выделении одного основного показателя, например f1(х.), и переводе остальных (вспомогательных) показателей в разряд ограничений. Задача принимает следующий первичный вид

x*=arg min f1(x)

при условиях f2(x)≤f*2, f3(x)≤f*3, … fm(x)≤f*m,

Данный способ является наиболее распространенным в инженерной практике. Для его использования достаточно лишь разумно назначать допустимые границы вспомогательных показателен.

2. Следующим широко распространенным способом свертки показателей является линейная свертка. Суть этого способа состоит в переходе от т показателей fi (х), i=1, т, к одному показателю f(х) вида

![]()

где αi — весовые коэффициенты, характеризующие значимость соответствующего показателя и устанавливающие определенный компромисс между нимн за счет ранжирования целей по их важности. Как правило, а; — положительные, нормированные тем или

иным способом коэффициенты,

например

![]()

Следует подчеркнуть, что назначение коэффициентов а; и является той дополнительной гипотезой, которая сводит исходную задачу с многими показателями к задаче с одним показателем. Сам процесс является неформальным актом. Он требует проведения тщательного анализа самой задачи. Окончательное назначение коэффициентов к, часто осуществляется путем последовательных приближений на основе предварительных решений задачи при различных значениях αi.

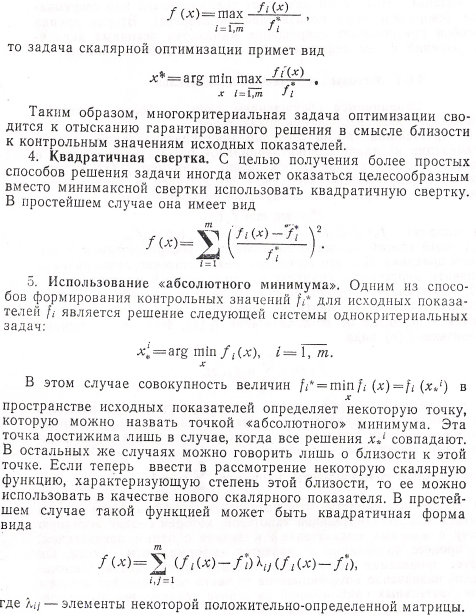

Минимаксная свертка.

Часто в задачах с многими показателями удается сформировать некоторую систему контрольных значений показателей fi*, i= 1, т, являющихся по сути оценками сверху для рассматриваемых показателей fi (x)≤fi*, i= 1, т. Если теперь в качестве меры близости показателей к своим контрольным значениям (Г использовать следующую функцию максимума