- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

Шарнир на конце стержня устанавливается в том случае, когда необходимо этот стержень шарнирно присоединить к узлу, в то время как остальные элементы узла сохраняют между собой жесткое соединение.

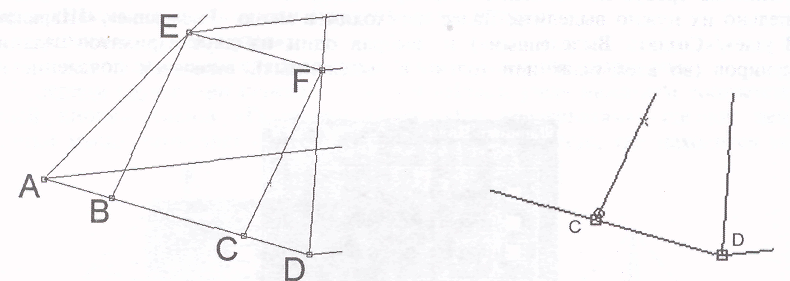

В качестве примера рассмотрим шарнирное соединение стержня с балкой, состоящей из трех элементов (рис. 5.23). На рисунке изображен фрагмент модели, в которой к балке AD должны в узлах В и С шарнирно присоединиться стержни BE и CF. Напомним, что узлы В и С на стержне AD не уменьшают его прочности.

Для создания

шарнирного соединения выберите на

инструментальной панели «Нарисовать»

режим «Шарнир на стержне»

![]() (меню «Рисование»/«Шарнир»/«На Конце

Стержня»). После нажатия этой кнопки

щелкните указателем мыши на точке

стержня, лежащей вблизи того конца, где

будет создаваться шарнир. В рассматриваемом

случае это точка вблизи конца С стержня

CF. После щелчка открывается диалоговое

окно «Шарнир на Конце Стержня», аналогичное

окну «Шарнир в Узле» (см. рис. 5.22), в

котором включенный флажок разрешает

поворот вокруг соответствующей оси

системы координат.

(меню «Рисование»/«Шарнир»/«На Конце

Стержня»). После нажатия этой кнопки

щелкните указателем мыши на точке

стержня, лежащей вблизи того конца, где

будет создаваться шарнир. В рассматриваемом

случае это точка вблизи конца С стержня

CF. После щелчка открывается диалоговое

окно «Шарнир на Конце Стержня», аналогичное

окну «Шарнир в Узле» (см. рис. 5.22), в

котором включенный флажок разрешает

поворот вокруг соответствующей оси

системы координат.

Рис. 5.23. Фрагмент модели, в которой нужно Рис. 5.24. Изображение

создать шарнир в узле С на стержне CF шарнира на конце стержня

Узел, к которому присоединен шарнир, принимает вид, изображенный на рис. 5.24. Здесь видно, что стержень CF (см. рис. 5.23) шарнирно прикрепляется к узлу С, в то время как стержень AD остается цельным.

Для того чтобы отредактировать (удалить) шарнир, после перехода в режим создания «Шарнир на Стержне» щелкните левой кнопкой мыши на том конце стержня, где создан шарнир. В открывшемся диалоговом окне «Шарнир на Конце Стержня» можно отредактировать разрешенные повороты. Если запретить все повороты (не устанавливать ни одного флажка), то узел станет жестким, и, следовательно, после нажатия клавиши «ОК» шарнир на конце стержня исчезнет.

5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

Часто при создании модели требуется обеспечить свободу перемещения стержневого элемента в узле по какой-либо координате. Подобная задача возникает, например, при моделировании строительных конструкций, в которых один из концов балки лежит на других элементах. С точки зрения моделирования этого соединения балке можно разрешить смешаться в определенном направлении.

Для таких случаев в АРМ Structure3D предусмотрен специальный инструмент освобождения связей, использование которого позволяет в общем случае получить нулевые составляющие усилий или моментов в узле для освобожденного от связей стержня. Фактически с помощью инструмента освобождения связи можно смоделировать ползун или. шарнир на конце стержня.

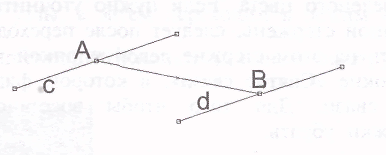

Пусть в стержневой конструкции, изображенной на рис. 5.25, балка АВ жестко соединена с балкой d в узле В, но в то же самое время свободно лежит концом А на балке с. Для того чтобы иметь возможность реализовать это условие, необходимо освободить некоторые связи балки АВ с балкой с в узле А.

Рис. 5.25. Схема расположения балочных элементов модели конструкции

Делается это

следующим образом. Прежде всего переходим

в соответствующий режим, нажав кнопку

«Освобождение связи»

![]() на панели инструментов «Нарисовать»

(меню «Рисование»/«Освобождение связи»),

а затем щелчком левой кнопкой мыши

выбираем тот стержневой элемент, для

которого предполагается выполнить эту

операцию.

на панели инструментов «Нарисовать»

(меню «Рисование»/«Освобождение связи»),

а затем щелчком левой кнопкой мыши

выбираем тот стержневой элемент, для

которого предполагается выполнить эту

операцию.

Замечание. Отметим, что операция освобождения связей может быть одновременно произведена для группы предварительно выделенных стержневых элементов.

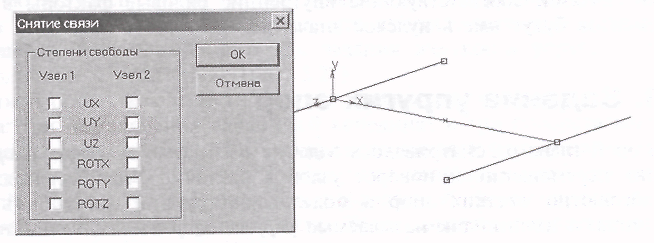

У выбранного элемента появится изображение локальной системы координат. Кроме того, откроется диалоговое окно «Снятие связи» (рис. 5.26). С помощью этого диалога пользователь может освободить (снять) любую из 6 степеней свободы на любом из концов стержня -- для этого нужно

Рис. 5.26. Диалоговое окно «Снятие связи»

просто поставить соответствующий флажок. Латинской буквой U обозначается перемещение по соответствующей координате в локальной системе координат стержня, а буквами ROT — поворот вокруг соответствующей оси локальной системы координат. Обозначение Узел 1 соответствует началу стержня, в нем располагается локальная система координат стержня; Узел 2-конец стержня.

В рассматриваемом примере для освобождения жестких связей узла А необходимо в соответствующих полях диалогового окна «Снятие связи» поставить флажки, разрешающие перемещение по осям X и Z в узле 1.

В тех узлах стержневых элементов конструкции, где связи сняты, появится изображение точки зеленого цвета. Если нужно уточнить, каких именно связей лишен тот или иной стержень, следует после перехода в режим «Освобождение связи» щелкнуть на этом стержне левой кнопкой мыши, после чего откроется диалоговом окне «Снятие связи», в котором флажками будут отмечены отсутствующие связи. Для того чтобы восстановить снятые связи, необходимо эти флажки убрать.

Замечание. С группой стержневых элементов по снятию связей можно работать только при задании определенного свойства сразу всем элементам этой группы. Например, если нужно освободить одинаковые связи сразу для нескольких стержней. Естественно, предварительно следует убедиться, что локальные системы координат этих стержней ориентированы одинаково относительно освобождаемых связей.

Если после выполнения такой операции возникла необходимость в редактировании вида связей отдельных стержней, то работать необходимо уже с каждым элементом группы по отдельности, щелкая левой кнопкой мыши по очереди на каждом из них.

Если же нужно отредактировать сразу все освобожденные ранее связи у группы выделенных стержней, то щелкаем левой кнопкой мыши в режиме «Освобождение связи» на любом из них, в появившемся окне «Снятие связи» (см. рис. 5.26) отмечаем освобождение новых связей этих элементов и нажатием кнопки «ОК» присваиваем эти связи всем выделенным элементам.

Можно поступить по-другому: щелчком мыши на предварительно выделенной группе элементов удалить все заданные атрибуты нажатием кнопки «ОК» без установки каких-либо флажков, а затем задать их заново.

В результате расчета модели, содержащей стержневые элементы с освобожденными связями, соответствующие внутренние силовые факторы в узлах таких элементов будут иметь нулевое значение.