- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

Задачей теплового расчета является определение поля температур в условиях стационарной теплопроводности, т. е. при заданных значениях температуры в отдельных узлах модели.

Для решения задачи термоупругости требуется задать температурную нагрузку на отдельные элементы модели и определить возникающие при этом напряжения, перемещения, усилия и т. п.

9.7.1. Тепловой расчет

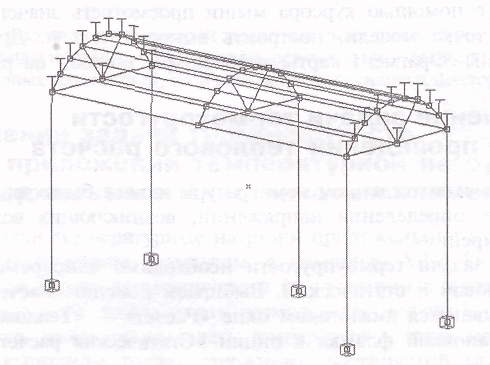

В качестве примера проведем расчет стержневой модели конструкции, в узлах которой задана температура (см. п. 8.1.2). Относительная температура левой арки крыши и ее центрального узла равна 40°С (см. п. 8.1.2, замечание 1), а относительная температура в узлах правой арки крыши и ее центральном узле - -40°С (см. рис. 9.16).

Рис. 9.16. Металлоконструкция с заданной в узлах температурной нагрузкой

Замечание. Напомним, что условие стационарной теплопроводности предполагает отсутствие потерь энергии за счет излучения во внешнее пространство и теплопередачи.

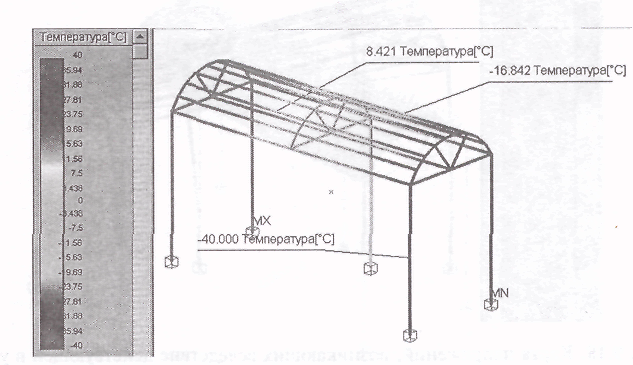

Рис. 9.17. Карта распределения поля температуры

Для перехода в режим теплового расчета выбираем в меню «Расчет» опцию «Расчет...», а в открывшемся затем диалоговом окне «Расчет» — «Тепловой расчет». Флажок с опции «Статический расчет» следует снять.

После завершения теплового расчета можно проанализировать его результаты, выбрав в меню «Результаты» пункт «Карта результатов...» и в открывшемся диалоговом окне «Параметры вывода результатов» (см. рис. 3.4) указав один вид карты-- Температура.

Карта распределения поля температуры строится по общим правилам, с тем отличием, что деформированная и недеформированная модели совпадают. Можно, как обычно, с помощью курсора мыши просмотреть значение температуры в произвольной точке модели, построить выноски и т. п. Другие результаты расчета недоступны. Фрагмент карты температуры показан на рис. 9.17.

9.8.2. Решение задачи термоупругости

при проведении теплового расчета

Одновременно с нахождением температуры может быть решена задача термоупругости, т. е. определения напряжений, возникающих вследствие температурного расширения.

Для решения задачи термоупругости необходимо одновременно выполнить два расчета: тепловой и статический. Выбираем в меню «Расчет» опцию «Расчет...», а в открывшемся диалоговом окне «Расчет» -- «Тепловой расчет» с одновременной установкой флажка в опции «Статический расчет».

Замечание.

Одновременно

с тепловым расчетом может быть проведен

не только статический,

но и другие виды расчетов; деформационный,

нелинейный, а также один из видов

расчета собственных частот (с

предварительным нагружением или без

него).

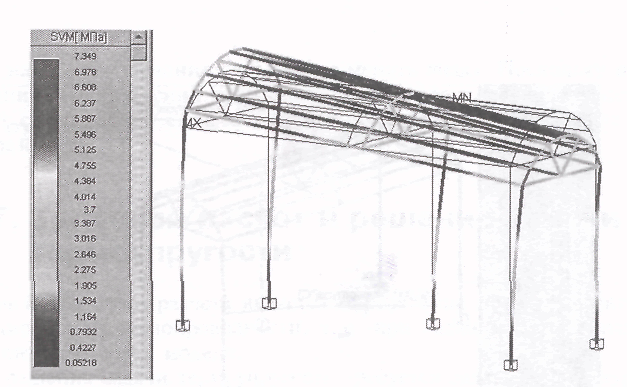

Рис. 9.18. Карта напряжений, возникающих вследствие действующей в узлах температурной нагрузки

Просмотр результатов теплового расчета происходит следующим образом: вначале в меню «Результаты» выбираем пункт «Карта результатов...», а затем в открывшемся диалоговом окне «Параметры вывода результатов» (см. рис. 3.4) указываем вид этой карты; напряжений, перемещений, нагрузок и т. п. Кроме того, можно визуализировать карту поля распределения температуры (см. рис. 9.17).

На рис. 9.18 показана карта напряжений, построенная на деформированной модели с одновременным показом недеформированной. Видно, что элементы левой части модели, имеющие более высокую температуру, расширяются. В правой части наблюдается обратное явление.

Замечание. К модели, в узлах которой задано значение температуры, могут быть приложены любые другие виды нагрузок, следовательно, результаты расчета будут отражать действие не только температурных воздействий, но и всех остальных силовых факторов.