- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

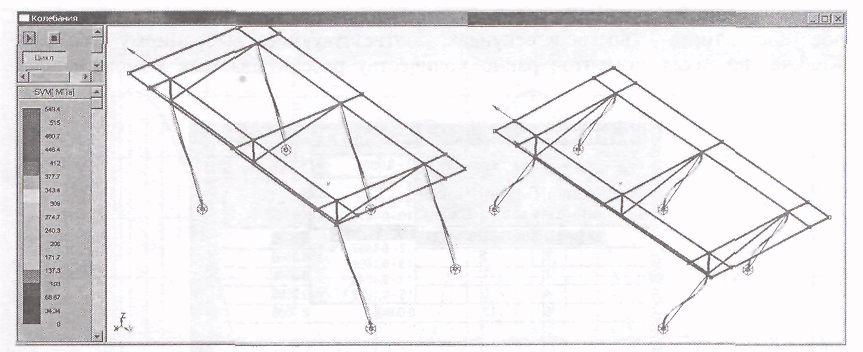

Анализ результатов расчета вынужденных колебаний обычно начинается с просмотра анимированной картины поведения модели конструкции под действием изменяющихся по заданному закону внешних сил. Соответствующая карта результатов (в рассматриваемом случае это карта напряжений), раз-

мещаемая в окне «Колебания», откроется после выбора в меню «Результаты* пункта «Вынужденные колебания...». На этой карте в режиме анимации будет показано поведение модели под действием вынуждающих сил в заданном временном диапазоне. На рисунке 9.12 изображено поведение модели в двух крайних положениях, создающее представление об анимированной картинке. С помощью цвета показывается мгновенная величина возникающих в мо-

Рис. 9.12. Анимация вынужденных колебаний модели под действием внешних

вынуждающих сил

дели напряжений. Диапазон этих напряжений виден на цветовой шкале, расположенной в левой части окна. Верхнее число на шкале напряжений показывает, какое максимальное эквивалентное напряжение возникает в элементах модели под действием вынуждающих сил в расчетном интервале времени. В рассматриваемом случае оно равно 549,4 МПа. Интересно сравнить эту величину с результатами статического расчета, выполненного при той же нагрузке, только статической -- максимальное эквивалентное напряжение было равно 123,1 МПа, т. е. в несколько раз меньше, чем в условиях динамического нагружения.

В окне «Колебания» можно задать некоторые параметры анимации: указать количество кадров в секунду (по умолчанию стоит величина 4 кадра/с),

), а с

по-запустить

показ анимации (кнопка![]()

остановить (кнопка

![]() мощью

кнопки «Цикл»

можно

многократно наблюдать повторяющийся

ани-мировапный

процесс.

мощью

кнопки «Цикл»

можно

многократно наблюдать повторяющийся

ани-мировапный

процесс.

При просмотре анимированной картинки видно, что модель конструкции участвует в сложном колебательном движении, являющемся суперпозицией возникающих в разных плоскостях колебаний.

Для того чтобы сохранить анимированную картинку в файл формата *.avi, в меню «Результаты» укажите «Записать в AVI...» и сохраните файл в выбран-

ной директории- В дальнейшем этот файл может быть просмотрен с помощью специальной программы медиа-плеера.

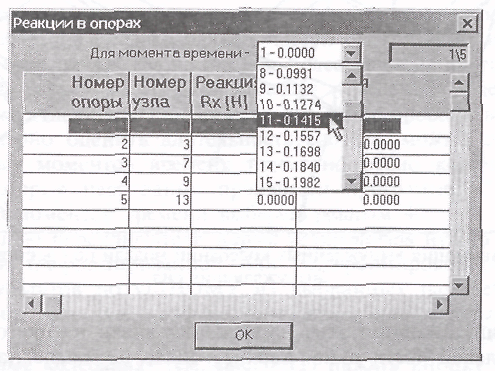

Для просмотра результатов расчета реакций в опорах выберите в меню «Результаты» пункт «Реакции в опорах*. После этого откроется одноименное окно (рис. 9.13), в котором в отличие от аналогичного окна просмотра реакций в опорах при статическом нагружении (см. рис. 3.16) нужно дополнительно указать тот момент времени, для которого будут визуализированы результаты расчета реакций. Момент времени выбирается из выпадающего списка «Для момента времени», в котором первое число — это номер момента времени, а второе (после тире) -- время в секундах, соответствующее выбранному моменту. Количество таких моментов равно количеству рассчитываемых моментов вре-

Рис. 9.13. Диалоговое окно «Реакции в опорах»

мепи, задаваемому при запуске модели на расчет (см. одноименное поле ввода на рис. 9.11).

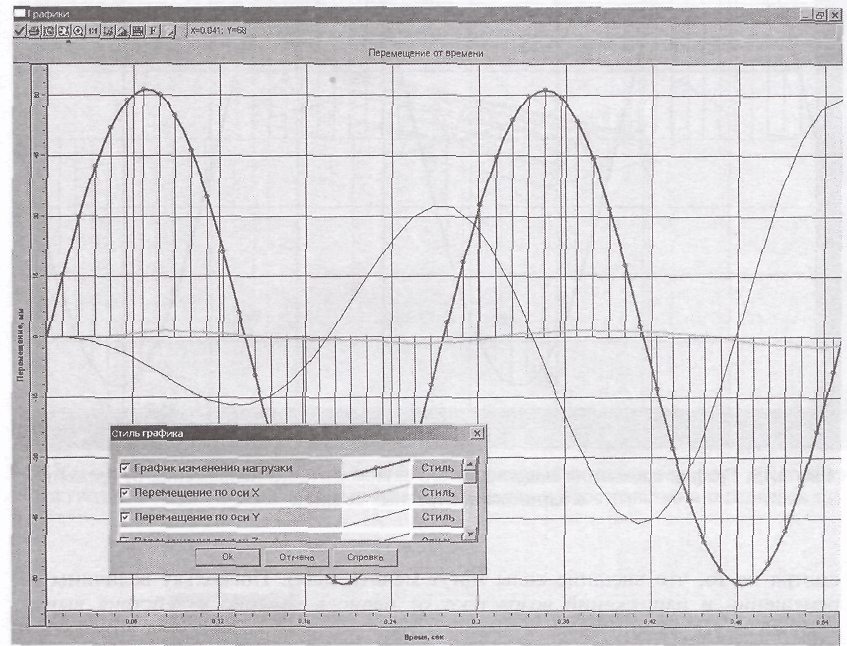

Кроме анимированной картинки и реакций в опорах, можно также посмотреть графики перемещений в любом из узлов модели и график изменения эквивалентных напряжений в произвольном выбранном сечении.

Чтобы получить график перемещений, нужно в меню «Результаты» выбрать пункт «График Перемещения», после чего щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранном узле. На рис. 9.14 показан график изменения нагрузки (по умолчанию — толстая красная линия) и графики перемещения узла по различным направлениям глобальной системы координат (более тонкие разноцветные линии). Графики перемещений изображаются различными цветами. Нажав кнопку «Стиль» на верхней панели окна «Графики» (см, п. 3.5.3), с помощью открывшегося окна «Стиль графика» можно установить соответствие между цветом кривой и направлением перемещения. В этом же окне при желании можно изменить цвет любого графика и толщину линии.

Анализ графика перемещений показывает, что перемещения сдвинуты по фазе относительно вынуждающей силы. Перемещения достигают максимума в тот момент, когда вынуждающая сила меняет знак.

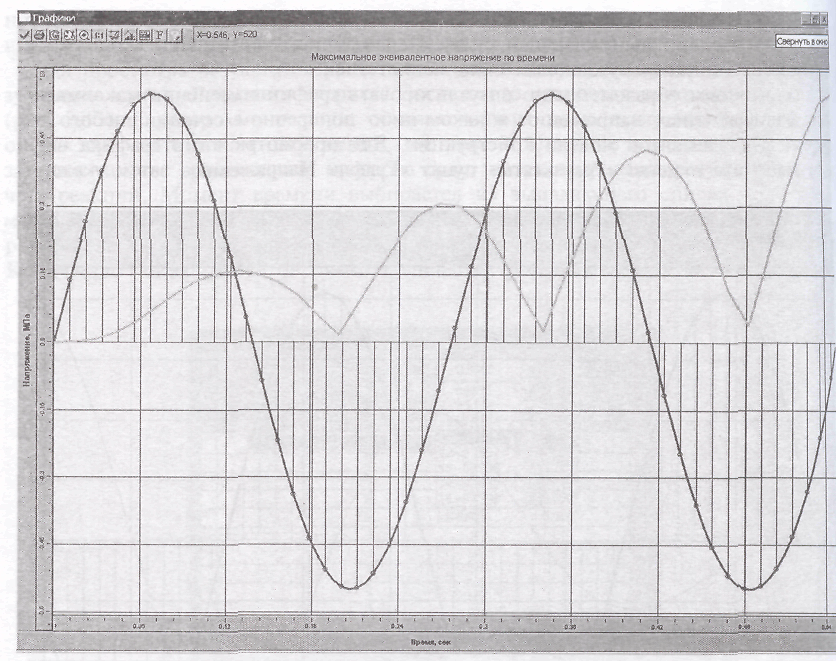

Аналогичным

образом можно визуализировать график

изменения максимальных

эквивалентных напряжений в каком-либо

поперечном сечении любого из стержневых

элементов модели конструкции. Для

просмотра этого графика вначале

выберите в

меню

«Результаты»

пункт

«График

Напряжений», затем

укажите

Рис. 9.14. График перемещений выбранного узла конструкции от времени

тот стержневой элемент, для которого нужно построить график изменения максимального напряжения (первый щелчок левой кнопкой мыши на выбранном стержне), и уточните поперечное сечение этого стержня. Для этого щелкните указателем мыши еще раз, фиксируя его положение на выбранном стержне (аналогично просмотру распределения в поперечном сечении стержня, см. п. 3.2.3). По второму щелчку мыши откроется «График напряжений» (рис. 9.15).

На этом графике, как и на предыдущем, показывается закон изменения нагрузки и закон изменения возникающих максимальных эквивалентных напряжений (напомним, что эквивалентные напряжения всегда положительны, не-

Рис. 9.15. График изменения максимального экий в ал ситного напряжения от времени

в одном из поперечных сечений

смотря на то, что внешние силы могут менять знак). Поскольку величины перемещений и напряжений возрастают от периода к периоду действия вынуждающей силы, можно сделать вывод о том, что рассматриваемая модель входит в резонанс.