- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

Расчет вынужденных колебаний модели (или динамический расчет) предполагает анализ ее поведения при заданном законе изменения во времени всех действующих на нее нагрузок. Такой расчет целесообразно проводить, если требуется знать поведение модели в момент «включения» нагрузки или в различных переходных процессах, например, при импульсном характере нагрузки и т. п.

Динамический расчет выполняется методом разложения вынужденных колебаний по собственным формам. Для того чтобы продемонстрировать пример такого расчета, вернемся к рассмотренной в п. 8.5.1.2 модели, нагруженной переменной во времени нагрузкой. Напомним, что в данном случае нагрузка изменяется по синусоидальному закону с частотой, близкой к первой собственной резонансной частоте.

9.6.1. Задание исходных данных

Подготовив расчетную модель и задав действующие на нее внешние силовые факторы (см. п. 8.5.I.2), отправляем ее на расчет— меню «Расчет»/ «Расчет...». В открывшемся окне «Расчет» выбираем опцию «Вынужденные колебания».

Замечание. Эют вид расчета можно проводить одновременно с некоторыми другими видами расчета — соответствующие пункты меню «Расчет» после включения флажка «Вынужденные колебания» станут активными.

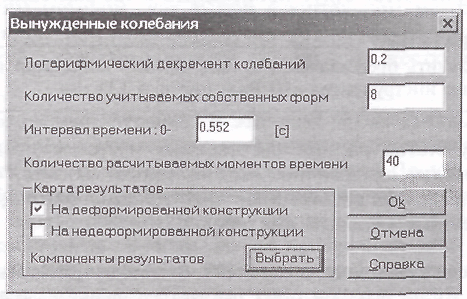

Рис. 9.П. Диалоговое окно «Вынужденные колебания» для задания исходных данных

После запуска па расчет откроется окно «Вынужденные колебания» (рис. 9.II), в полях ввода которого нужно задать исходные данные для расчета вынужденных колебаний. Рассмотрим их подробно.

Параметр, записываемый в поле «Логарифмический декремент колебаний»,

характеризует затухание свободных колебаний конструкции. Его величина раина натуральному логарифму отношения амплитуд соседних колебаний, возникающих через промежуток времени Т (где Т-- период колебаний):

A(t) 8 = In

A(l + Т)

Значения логарифмического декремента затухания колебаний для некоторых типов конструкций приведены в таблице 9.1 [6, 7]. В рассматриваемом случае величину декремента примем равной 0,2.

Значения логарифмического декремента колебаний 6

Таблица 9.1

Наименование конструкции |

d |

Стальные мосты |

0.17 |

Железобетонные балки |

0,56 |

Железобетонные рамы |

0,35 |

Железобетонные мосты |

0,63 |

Железобетонные перекрытия |

0,44 |

Обычные деревянные перекрытия |

0,35 |

Деревянные клееные балки |

0,12 |

В поле «Количество учитываемых собственных форм» заносится то число собственных форм, которые необходимо учесть при выполнении данного расчета. Для того чтобы правильно определить это число, предварительно нужно рассчитать собственные частоты модели и отобрать те собственные формы, начиная с первой, которые будут вносить вклад в колебания в направлении действия вынуждающих сил.

При задании количества учитываемых собственных форм нужно иметь в виду, что:

чем больше номер собственной формы, тем меньше амплитуда колеба ний в направлении, определяемом данной формой, и тем менее значи телен вклад собственных форм высоких порядков в суммарное вынуж денное колебание; следовательно, не имеет смысла учитывать слишком много собственных форм.

при увеличении количества учитываемых собственных форм резко уве личивается время расчета (по степенному закону).

Для большинства моделей достаточно учесть 5-*-8 собственных форм. В рассматриваемом случае возьмем 8 собственных форм.

Интервал времени, в котором исследуется поведение модели конструкции (обычно это переходный процесс), задается в поле ввода «Интервал времени: 0 •*- ». В данном случае поведение модели рассматривается в течение двух периодов колебаний (при частоте, равной первой собственной), т. е. от нуля до 0,552 с. Значение 0,552 и заносим в это поле.

Встречаются случаи, когда значения интервала времени, для которого определена функциональная зависимость, и времени расчета не совпадают. Здесь возможны два варианта.

Интервал времени, на котором задана функция изменения внешних сил. превышает интервал, в течение которого будет анализироваться поведе ние модели. При этом функциональная зависимость закона изменения внешних сил определена для каждого момента времени, и никаких про блем, не возникает.

Интервал времени, в течение которого исследуется поведение модели, превышает тот, на котором определен закон изменения внешних сил. Тогда для отрезка времени, на котором закон изменения внешних сил не определен, внешние силы полагаются равными нулю.

Последнее поле ввода — «Количество рассчитываемых моментов времени». Этот параметр показывает, на сколько равных частей будет разбит интервал времени расчета. Чем больше эта величина, тем более точной получится аппроксимация поведения модели во времени (график поведения модели будет строиться по большему числу точек). Но и расчет будет проводиться дольше. Для того чгобы примерно оценить длительность расчета, можно считать, что количество заданных моментов времени примерно равно количеству статических расчетов, которые необходимо произвести программе. С учетом вышесказанного число моментов времени выберем равным 40.

Далее с помощью переключателя Карта результатов нужно указать, на какой конструкции (деформированной или недеформированной) будет строиться карта результатов по ОДНОМУ из выбранных параметров (напряжения, перемешения, нагрузки, коэффициент запаса или главные напряжения). Для того чтобы указать параметр построения карты, следует в диалоговом окне «Вынужденные колебания» (см. рис. 9.11) нажать кнопку «Выбрать». Нажатие этой кнопки приведет к открытию диалогового окна «Параметры вывода результатов* (см. рис. 3.4), в котором можно задать все необходимые для просмотра компоненты и характеристики (подробнее о выводе результатов см. п. 3.2.1).

После задания всех исходных данных нажмите кнопку «ОК>.

Замечание. В версии v. 9.0 модуля АРМ Structure3D нет возможности получить карту результатов одновременно по всем параметрам. После проведения расчета можно посмотреть актированную карту результатов только по одному компоненту, причем только одного из параметров. Для получения карты результатов по другим параметрам (поочередно) расчет вынужденных колебаний необходимо провести заново.