- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

При подготовке модели к расчету на устойчивость необходимо проследить за тем, чтобы она была корректной с точки зрения МКЭ. Прежде всего это означает, что элементы модели, особенно работающие на сжатие, должны содержать свободные узлы. Для обеспечения выполнения этого условия желательно разбивать вертикальные стойки модели на отдельные элементы.

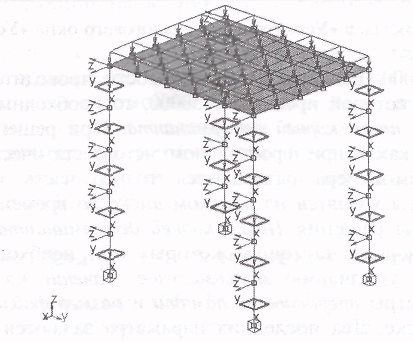

Рис. 9.5. Модель конструкции навеса, подготовленная к расчету на устойчивость

Следующее требование касается жесткости входящих в конструкцию элементов — желательно, чтобы жесткость всех элементов была соизмерима. Если в конструкции будут присутствовать элементы с сильно различающейся жесткостью (например, массивные стержни и тонкие пластины), то это может вызвать появление дополнительных ошибок и, следовательно, повлияет на процесс сходимости расчета.

В качестве примера рассмотрим расчет на устойчивость модели конструкции навеса, покрытого пластинами (рис. 9.5). К пластинам приложена распределенная нагрузка. В качестве стоек используются квадратные трубы, поперечное сечение которых показано на этом рисунке в увеличенном масштабе.

Для выполнения расчета на устойчивость нужно уточнить параметры расчета (если есть такая необходимость), а затем в диалоговом окне «Расчет» (см. рис. 3.2) установить флажок «Устойчивость» и нажать кнопку «ОК».

Замечание. Расчет на устойчивость выполняется только ВМЕСТЕ со статическим. Если флажок «Статический расчет» снять, то опция «Устойчивость» станет неактивной.

9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

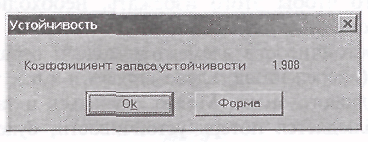

После проведения расчета на устойчивость в меню «Результаты» становится активным пункт «Устойчивость...», при выборе которого открывается диалоговое окно «Устойчивость» (рис. 9.6), содержащее величину коэффициента потери устойчивости. Этот коэффициент показывает, во сколько раз следует увеличить все внешние нагрузки, действующие на модель (включая ее вес, если он был учтен при расчете), для того чтобы она потеряла устойчивость. В рассматриваемом случае коэффициент потери устойчивости равен 1,908. При проектировании величина этого коэффициента, как правило, определяется раз-

Рис. 9.6. Диалоговое окно «Устойчивость»

личными СНиП и другими руководящими документами. Разумеется, если коэффициент потери устойчивости будет меньше единицы, то модель при данном нагружении потеряет устойчивость.

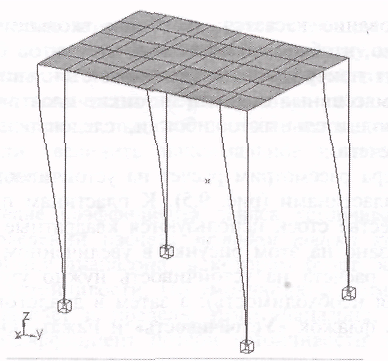

Для получения более детальной информации о том, какие именно элементы модели конструкции будут терять устойчивость, нажмите в диалоговом окне «Устойчивость» кнопку «Форма» (см. рис. 9.6). Фрагмент открывшегося окна «1-ая собственная форма Произвольным вид» показан на рис. 9.7. Видно, что в рассматриваемом случае устойчивость теряют стойки, причем потеря устойчивости происходит в направлении оси Y (положительном или отрицательном) глобальной системы координат.

Рис. 9.7. Фрагмент окна «1-ая собственная форма Произвольный вид»

Замечание. В окне «1-ая собственная форма Произвольный вид» по умолчанию изображается и деформированная модель (т.е. показывающая форму потери устойчивости), и недеформированная. Показ недеформированной модели осуществляется для того, чтобы было видно направление потери устойчивости отдельных элементов. При желании этот показ может бить отключен (см. 3.2.1.2).

При просмотре результатов расчета на устойчивость нужно учитывать следующие характерные для АРМ Stmcture3D особенности этого типа расчета.

Форма потери устойчивости всей модели или ее отдельных элементов образуется путем смешения узлов. Если в тех элементах модели, в которых в действительности происходит потеря устойчивости, нет свободных узлов с раз решенными перемещениями, то увидеть форму потери устойчивости будет невозможно. Для того чтобы этого избежать, необходимо провести дополни тельное разбиение конечных элементов.

Форма потери устойчивости элементов модели отражает только направление потери устойчивости (вперед-назад, влево-вправо и т.п.), т. е. с точностью до ко эффициента, причем любого знака. Может случиться и так, что перемещение уз лов, для которых наблюдается потеря устойчивости, будет схематически изобра жаться в сторону, противоположную действию нагрузки. Это не должно вызы вать недоумения, поскольку нам здесь важен только показ тех элементов модели, в которых происходит потеря устойчивости, и направление этой потери.

Если после анализа результатов расчета выяснится, что полученный коэффициент потери устойчивости невелик и устойчивость модели требуется повысить, то нужно увеличить жесткость наименее устойчивых элементов в направлении потери устойчивости. Сделать это можно или заменой поперечного сечения этих элементов, или введением дополнительных элементов, повышающих жесткость.

После повторного расчета следует снова проанализировать его результаты и в случае необходимости еще раз внести в модель необходимые изменении. Так нужно поступать до тех пор, пока не будут получены удовлетворительные результаты.