- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

Известно, что выход конструкции из строя возможен не только за счет пластических деформаций и разрушения материала, но также и вследствие потери устойчивости.

Расчет на устойчивость имеет смысл проводить только для таких конструкций, которые работают в условиях действия сжимающих нагрузок. В случае отсутствия таковых (например, подвешенный на стержне груз) сжимающие напряжения в конструкции не возникают и, следовательно, она всегда будет устойчива.

Расчет на устойчивость стержневых систем соответствует задаче определения критических сжимающих нагрузок в постановке Эйлера, но в АРМ SirucliireSD она решается с помощью МКЭ. Что же касается конструкций, содержащих другие типы конечных элементов, то для них в подавляющем большинстве случаев задача потери устойчивости аналитического решения не имеет. Единственный путь решения таких задач — численные методы расчета, одним из которых и является МКЭ.

9,2.1. Параметры расчета на устойчивость

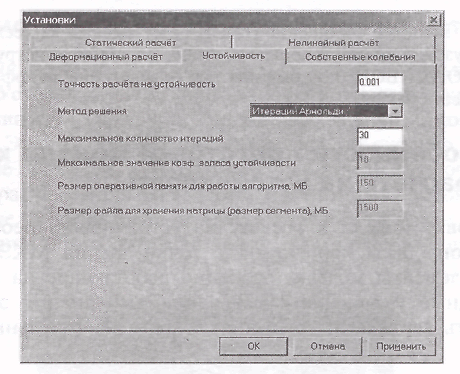

Для того чтобы с помощью АРМ Structure3D провес™ анализ устойчивости конструкции, нужно, полностью подготовив расчетную модель, грамотно задать параметры расчета. Сделать это можно следующим образом: выбираем

в меню «Расчет* пункт «Параметры расчета...» и в появившемся диалоговом окне «Установки* открываем вкладку «Устойчивость» (рис. 9.4). Эта вкладка содержит несколько параметров.

Точность расчета на устойчивость. Расчет на устойчивость выполняется итерационными методами. Параметры точности определяют те границы, при достижении которых расчет прекращается. Например, по умолчанию в поле «Точность расчета на устойчивость» стоит величина 0,001 -- это говорит о том, что точность определения критических усилий составляет 0,1%. Если в этом поле ввода поставить ноль, то итерации будут выполняться до достижения машинной точности, которая равна 10~16 (в АРМ Structure3D используются переменные с двойной точностью).

Метод решения. В качестве метода решения можно из одноименного выпадающего списка выбрать Итерации Арнольди или Поиск корней детерминанта. По умолчанию выполнять расчет предлагается методом итераций Арнольди, который позволяет быстро найти решение сравнительно небольшой задачи, с числом сте-

Рис. 9.4. Вкладка «Устойчивость» диалогового окна «Установки»

пеней свободы до 50000. Если расчет устойчивости проводится для модели, число степеней свободы которой превышает 50000, то необходимо использовать второй метод, а именно поиск корней детерминанта. При решении задачи устойчивости этим методом, как и при фронтальном методе статического расчета, в оперативной памяти компьютера размещается только часть матрицы жесткости, остальные же элементы хранятся на жестком диске во временных файлах.

При выборе метода решения Поиск корней детерминанта станут активными три нижних поля ввода, с помощью которых при необходимости можно изменить заданные по умолчанию максимальное значение коэффициентов запаса устойчивости, параметры оперативной памяти и размер файла для хранения матрицы на жестком диске. Два последних параметра задаются таким же образом, как и при выполнении статического расчета методом Frontal (см. п. 3.1).

Максимальное количество итераций. В соответствующем поле ввода по умолчанию стоит 30 — это величина, равная максимальному количеству итераций, выполняемых при расчете на устойчивость с заданной точностью. Если после выполнения указанного количества итераций такая точность не будет достигнута, то расчет прекращается с выдачей соответствующего сообщения. В этом случае необходимо или увеличить максимальное количество итераций, или уменьшить точность расчета.

Максимальное значение коэффициента запаса устойчивости. Этот параметр используется при проведении расчета методом поиска корней детерминанта. Он задает правую границу диапазона, в котором будет осуществляться поиск коэффициента потери устойчивости. По умолчанию в этом поле записано число 10. Если решение выйдет за пределы этого диапазона, то будет выдано сообщение о том, что коэффициент потери устойчивости лежит правее границы поиска, а в результатах расчета вместо числа, характеризующего величину коэффициента запаса по устойчивости, будет написано n/def (т. е. «не определено»).

Замечание. Такое же сообщение (n/def) будет выдаваться, если модель не содержит сжимающих нагрузок. Как уже говорилось выше, подобная конструкция всегда будет АБСОЛЮТНО УСТОЙЧИВОЙ, поэтому для нее определение коэффициента потери по устойчивости не имеет смысла.