- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

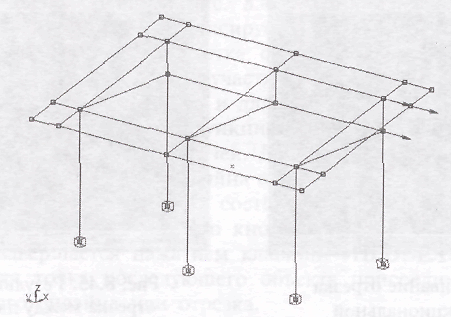

В качестве примера динамического расчета опять рассмотрим модель конструкции автобусной остановки (см. рис. 2.5), но нагруженной переменной

Рис. 8.47. Расчетная схема приложений нагрузок для динамического расчета

во времени нагрузкой, изменяющейся по синусоидальному закону с частотой, близкой к первой собственной резонансной частоте. Вынуждающие силы действуют в произвольном направлении, но так, чтобы в направлении колебаний первой собственной формы у них имелась заметная составляющая (рис. 8.47). Будем рассматривать поведение модели во временном интервале от нуля до момента времени, соответствующего завершению двух периодов собственных колебаний.

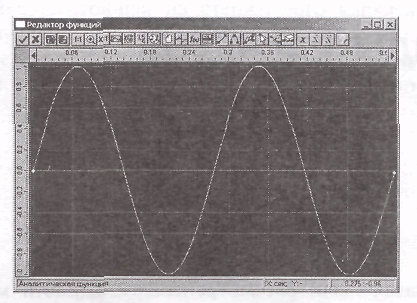

Воспользовавшись результатами расчета собственных частот (см. п. 9.4), заметим, что первая собственная частота конструкции равна f,=3,62 Гц, а соответствующая ей круговая частота — 22,74 рад/с. Величина периода колебаний равна Tj =l/ft =0,276 с. Таким образом, длительность временного интервала действия вынуждающей силы в нашем случае составит примерно 2x0,276=0,552 с.

Это число определяет значение интервала изменения координаты X. По оси Y функция меняется от —1 до 1. Уравнение вынуждающей силы с учетом числового значения круговой частоты для первой собственной формы запишем в виде: у = sin (22,74Чх) и зададим функциональную зависимость как аналитическую функцию (рис. 8.48).

Для завершения ввода закона изменения внешних нагрузок нажимаем кнопку «ОК» в окне редактора.

Рис. 8.48. График закона изменения динамической нагрузки

Отметим, что единичному значению функции будет соответствовать номинальное значение силовых факторов, приложенных к модели конструкции; отрицательным -- те же по величине (модулю) силовые факторы, что и при положительном значении, но действующие в противоположном направлении. Таким образом, заданная функциональная зависимость определяет действие знакопеременных нагрузок, изменяющихся по закону синуса.

Описание самого расчета и полученных в его ходе результатов будет сделано в п. 9.6.

Глава 9

ДРУГИЕ ВИДЫ РАСЧЕТОВ

В предыдущих главах были рассмотрены возможности модуля прочностного анализа АРМ Structure3D по созданию расчетной модели конструкции и выполнен и fo статического расчета. С помощью этого программного модуля могут проводиться и другие виды расчетов, а именно:

проверка несущей способности стержневых элементов по СНиП с даль нейшим автоматизированным подбором их поперечных сечений;

расчет на устойчивость;

деформационный расчет;

нелинейный расчет;

тепловой расчет;

расчет частот собственных колебаний в линейной постановке;

расчет вынужденных колебаний.

9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

Чаще всего при проектировании металлоконструкций поперечные сечения стержневым элементам модели присваиваются исходя из общих представлений о назначении металлоконструкции и особенностях работы этих элементов, а затем в процессе прочностного расчета происходит уточнение сделанных предположений.

В АРМ Structure3D предусмотрена возможность выполнить после прочностного расчета (статического или деформационного) дополнительный расчет элементов на несущую способность в соответствии со СНиП 11-23-81 «Стальные кон-

сгрукции». Опираясь на результаты такого расчета, можно осуществить автоматизированный подбор подходящих поперечных сечений элементов модели.

Замечание. При проведении первичного расчета несущей способности необходимо задавать такой же тип сечения (из той же библиотеки), который булет в дальнейшем использоваться при автоматизированном подборе.

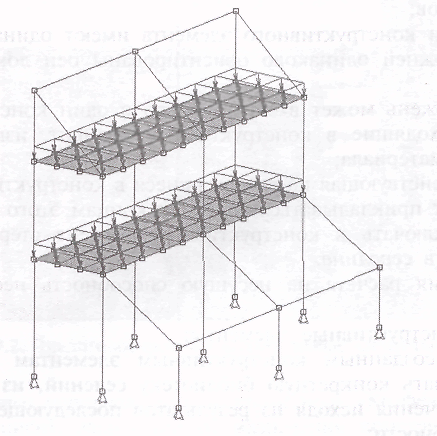

Рассмотрим этот процесс на конкретном примере. Пусть имеется некоторая витринная стойка, состоящая из стержневого каркаса и пластин, причем на пластины действует распределенная нагрузка (рис. 9.1).

Присвоение поперечных сечений элементам модели нужно начинать с базового сечения, т. е. заведомо «слабого», с тем чтобы по результатам расче-

Рис. 9.1. Расчетная модель конструкции витринной стойки

та его можно было бы «усилить». В рассматриваемом случае первоначально назначаемое сечение-- Квадратная труба 25x1 по ГОСТ 8639-82. Дальнейший подбор будет производиться из библиотеки, содержащей подобные сечения.

Замечание. Если в качестве базового выбрано достаточно «прочное» сечение, то, скорее всего, произойдет следующее. После проведения расчета на нагрузочную способность программа подтвердит, что исходное сечение проходит по нагрузочной способности, и не предложит никаких новых вариантов сечений.

Затем проводим расчет базовой (недостаточно прочной) модели и убеждаемся, что величина максимального напряжения составляет 5051 МПа. Наиболее нагруженными стержневыми элементами оказываются стойки, соединяющие полки друг с другом, и балки, на которых лежат полки.

Предварительный расчет базовой модели необходим не только для того, чтобы убедиться в ее неработоспособности при заданном поперечном сечении, но и чтобы получить нагрузки, необходимые для дальнейшего анализа стержневых элементов на несущую способность.

9.1.1. Создание конструктивных элементов

Под конструктивным элементом в АРМ Structurc3D понимается назначаемая расчетчиком группа стержневых конечных элементов, обладающая определенными свойствами и используемая при проведении расчетов нагрузочной способности. Стержни, входящие в отдельный конструктивный элемент, должны удовлетворять следующим свойствам:

входящие в конструктивный элемент стержни лежат на одной прямой без разрывов;

все стержни конструктивного элемента имеют одинаковый тип сечения;

у всех стержней одинаково ориентированы оси локальной системы ко ординат;

• любой стержень может входить только в один конструктивный элемент; » стержни, входящие в конструктивный элемент, изготовлены из одного

и того же материала;

• нагрузка, действующая на содержащиеся в конструктивном элементе стер жни, может прикладываться только к концам этого элемента, т. е. недо пустимо включать в конструктивный элемент стержни, имеющие «от ветвление» в середине.

Для проведения расчета на несущую способность необходимо выполнить ряд операций:

создать конструктивные элементы;

присвоить созданным конструктивным элементам определенные свой ства и указать конкретную библиотеку сечений, из которой будут под бираться сечения исходя из результатов последующего расчета нагрузоч ной способности;

поместить стержневые элементы модели конструкции в созданные кон структивные элементы;

провести расчет конструктивных элементов на несущую способность;

проанализировать результаты расчета и присвоить конкретному конст руктивному элементу новое сечение;

сделать повторный статический расчет модели с новыми поперечными сечениями.

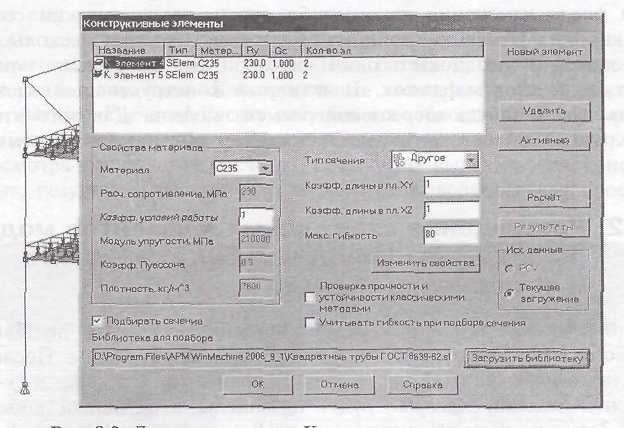

Создание конструктивного элемента. Для перехода в режим создания ново-

го конструктивного элемента нажимаем кнопку «Конструктивные элементы»

![]() на

панели инструментов «ьонструкти

:ные элементы» (меню

«гезультаты»/«конструктивные

элементы...»), что

вызовет открытие диалогового окна

«Конструктивные

элементы» (рис.

9.2). Нажатие кнопки «Новый

элемент» этого

окна приводит к появлению строки «К.

элемент 1». Теперь

необходимо задать свойства этого

конструктивного элемента.

на

панели инструментов «ьонструкти

:ные элементы» (меню

«гезультаты»/«конструктивные

элементы...»), что

вызовет открытие диалогового окна

«Конструктивные

элементы» (рис.

9.2). Нажатие кнопки «Новый

элемент» этого

окна приводит к появлению строки «К.

элемент 1». Теперь

необходимо задать свойства этого

конструктивного элемента.

1. Прежде всего нужно задать параметры материала, из которого изготовлен конструктивный элемент. Эти параметры заносятся в поля ввода группы Свойства материала. Наименование материала выбирается из выпадающего списка «Материал* -• в рассматриваемом примере это сталь С235, имеющая предел текучести 235 МПа. Все остальные свойства выбранного материала автоматически записываются и показываются в неактивных полях ввода. Если же нужного материала в выпадающем списке нет, то Е нем нужно выбрать пункт «UserDef», т. е. «Определяется пользователем». При этом все поля ввода станут активными, и в них можно будет записать параметры материала.

Рис. 9.2. Диалогоное окно «Конструктивные элементы»

В группе Свойства материала есть активное поле «Коэффициент условий ра боты». Этот коэффициент, зависящий от назначения конструкции, выбирается из таблицы 6* СНиП П-23-81. По умолчанию его значение равно единице.

СНиП предписывают проводить различные проверки для сечений разных типов, поэтому для каждого конструктивного элемента необходимо задать один из предлагаемых программой типов сечения. Подходящий тип сечения выбира ется из выпадающего списка «Тип сечения». В этом выпадающем списке есть тав ровые сечения, двутавровые, швеллеры и уголки, для которых проводятся спе циальные проверки, регламентируемые СНнП П-23-81. Кроме того, может быть выбран пункт «Другое» — тогда задается сечение произвольного вида, к которо му относится, например, рассматриваемое сечение в виде квадратной трубы.

В активные поля «Коэфф. длины в пл. XY» и «Коэфф, длины в пл. XZ» запи сываются величины, равные отношению эффективной длины конструктивного элемента, которая будет использоваться в расчёте на устойчивость в двух плос костях (проходящих через ось элемента и главные центральные оси сечения), к реальной дайне элемента (выбирается согласно рекомендациям пп. 6.1—6.7, 5.13— 5.16 из СНиП П-23-81). По умолчанию оба этих коэффициента равны единице.

5. Значение величины «Макс, гибкость» задаётся в соответствии с пп.6.15, 6.16 СНиП Н-23-81. По умолчанию оно равно 80.

Нажатием кнопки «Загрузить библиотеку» задаем путь к библиотеке, из которой будет подбираться сечение для конкретного конструктивного элемента.

При желании вместо проверки по методике, изложенной в СНиП 11-23-81, можно выполнить проверку прочности и устойчивости классическими методами, поставив флажок напротив соответствующей опции. Можно также учесть гибкость — это делается установкой флажка в опции «Учитывать гибкость при подборе сечения».

После того как все свойства и параметры конструктивного элемента заданы (или после изменения какого-либо параметра), их нужно сохранить нажатием кнопки «Изменить свойства». Если было создано несколько конструктивных элементов, то только один из них будет активным -- напротив его названия будет стоять флажок. В активный конструктивный элемент можно поместить какой-нибудь стержневой элемент модели. Для того чтобы сделать конструктивный элемент активным, его следует выделить и нажать кнопку «Активный».