- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

8.6. Моделирование динамических

(переменных во времени) нагрузок. Редактор задания динамических нагрузок

Расчет вынужденных колебаний модели конструкции (см. п. 9.6) предполагает анализ поведения модели при заданном законе изменения всех действующих на нее нагрузок во времени. Такой расчет необходим, если требуется знать поведение модели или в момент «включения» нагрузки, или в различных переходных процессах, например, при импульсном характере нагрузки и т. п.

Для моделирования динамических воздействий в АРМ Structure3D имеется специальный редактор задания динамических нагрузок, к рассмотрению которого мы сейчас и перейдем.

8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

Для перехода в редактор задания динамической нагрузки нужно щелчком

мыши

нажать кнопку «График

динамической нагрузки»

![]() на

инструменталь-

на

инструменталь-

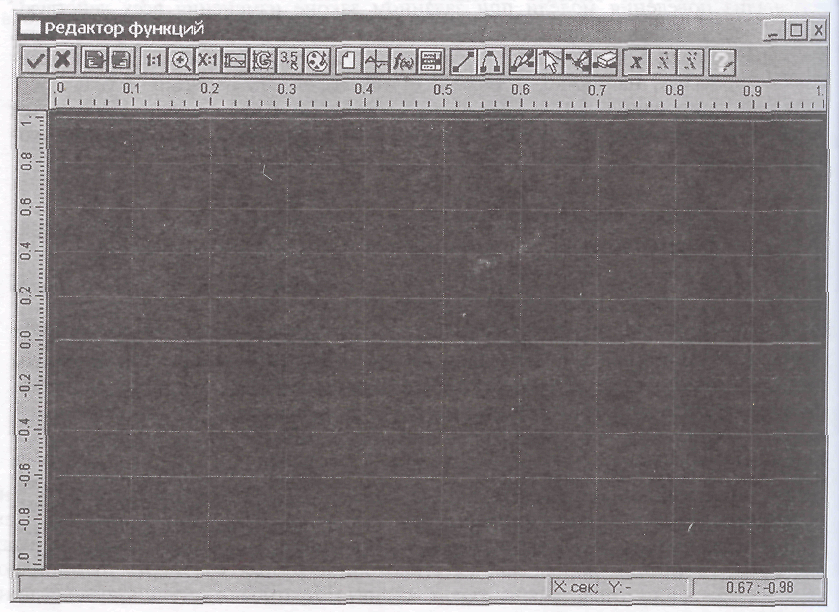

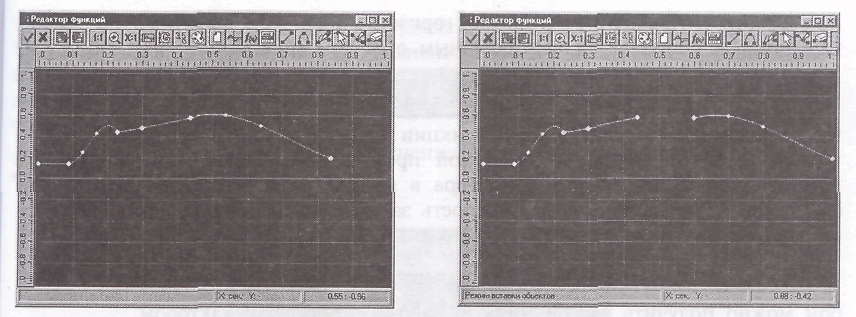

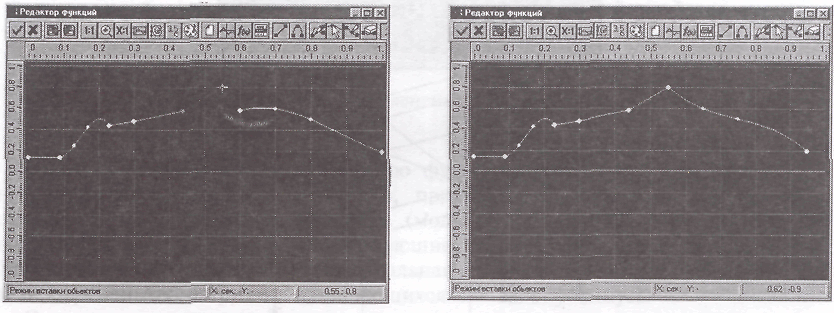

ной панели «Нагрузки» (меню «Нагрузки»/«График Нагрузки...») и тем самым !ызвать открытие окна редактора функций, внешний вид которого представ-1ен на рис. 8.28.

Замечание. Отметим, что специализированный редактор функций используется не олько в модуле АРМ Structurc3D, но также и в дру! их модулях Системы АРМ WinMachinc. шпример, в модуле расчета и проектирования кулачковых механизмов АРМ Cam, поэтому шстройки этого редактора зависят от того, в каком именно модуле он в данный момент (аботает. Здесь будем рассматривать настройки редактора применительно к модулю АРМ itructure3D.

8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

Рассмотрим назначение кнопок, расположенных на верхней инструменталь-ой панели редактора функций (см. рис. 8.28), Эти кнопки разделены на груп-ы (слева направо).

I. Первая группа состоит из двух кнопок и предназначена для завершения

вода

функции или ее отмены. Нажатие кнопки

«ОК»

![]()

завершает ввод и

едактирование

с сохранением всех изменений, а кнопка

«Отмена»

![]() по-

по-

воляет закрыть окно редактора без сохранения изменении.

2. Вторая группа кнопок служит для сохранения функции в отдельный файл ли, наоборот, загрузки функции из файла. Включенная кнопка «Загрузить

данные»

![]() позволяет

прочитать предварительно сохраненные

данные iu

позволяет

прочитать предварительно сохраненные

данные iu

файла

формата *.fnd

(внутренний формат) и из стандартных

текстовых матов,

а с помощью кнопки «Сохранить

данные»

![]() можно

сохранить их

можно

сохранить их

Рис. 8.28. Диалоговое окно «Редактор функций? для задания динамической нагрузки

этом же и некоторых других форматах. Сохранение данных в других форматах позволяет вставить их, например, в таблицу Excel.

3. Третью группу настроек, наиболее многочисленную, образуют семь кнопок.

С

помощью кнопки «Масштаб

1:1»

![]()

масштаб

изображения в окне редакто часть окна,

следует включить кнопку «Увеличить»

![]() и

с помощью нажатом

и

с помощью нажатом

левой кнопки мыши выделить прямоугольную область, которая будет увеличена во все окно. Отмена этого режима производится нажатием правой кнопки мыши.

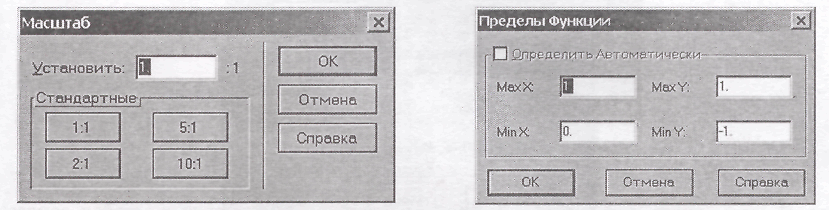

Для задания нужного масштаба изображении нужно нажать кнопку «Мас-

![]() штаб»

В

поле ввода открывшегося диалогового

окна «Масштаб»

(рис.

штаб»

В

поле ввода открывшегося диалогового

окна «Масштаб»

(рис.

8.29) записывается масштаб изображения по вертикали. Это удобно в том случае, если вертикальные пределы изменения величины (по координате Y) полностью не умещаются в окне редактора. С помощью кнопок этого окна можно как установить стандартные масштабы, так и ввести произвольное значение масштаба в поле ввода «Установить».

Нажатие

кнопки «Пределы

функции»

![]() приводит к открытию диалого-

приводит к открытию диалого-

вого окна «Пределы Функции» (рис. S.30), в полях ввода которого при необходимости можно записать пределы изменения функции по координатам X (горизонтальная ось) и Y (вертикальная ось). Диапазон этих значений не ограничен, но следует иметь в виду, что по оси X в данном случае откладывается время, а по оси Y-- безразмерная величина. Значению Y= 1 соответствуют номиналы всех действующих на модель силовых факторов, Y=2 -- это увеличение всех силовых факторов вдвое, и т. д. Отрицательные значения Y

Рис.

8.29. Диалоговое

окно Рис.

8.30. Диалоговое

окно

Рис.

8.29. Диалоговое

окно Рис.

8.30. Диалоговое

окно

«Масштаб» «Пределы функции»

означают изменение направления действия всех силовых факторов на противоположное.

Как правило, при расчете вынужденных колебаний по оси X задается тот диапазон времени, в пределах которого исследуется поведение модели. Установленные по умолчанию пределы функции приведены на рис. 8.30.

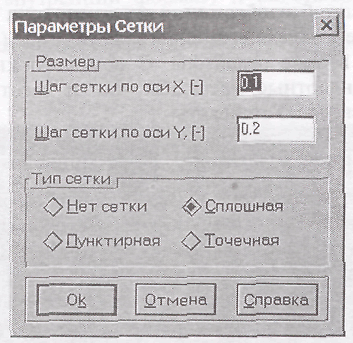

С

помощью кнопки «Параметры

сетки»

![]() есть

возможность

изменить

есть

возможность

изменить

параметры

сетки. При нажатии на эту кнопку

открывается диалоговое окно «Параметры

сетки», изображенное

на рис. 8.31. Путем изменения настроек

окна можно

как изменить размеры ячеек сетки, так

и выбрать ее тип. Размеры сетки всегда

задаются в текущих единицах измерения

(здесь по оси X

откладывается время, а по оси Y—

безразмерная величина). Следующая

кнопка — «Шаг

курсора*![]()

- при включении вызывает по-

явление диалогового окна «Установка шага курсора» (рис. 8.32), в полях ввода которого можно установить требуемый шаг курсора (если пользователя по каким-то причинам не устраивает заданный по умолчанию).

Рис.

8.31. Диалоговое

окно «Параметры

сетки»

Рис.

8.31. Диалоговое

окно «Параметры

сетки»

Рис. 8-32. Диалоговое окно «Установка шага курсора»

По

щелчку на кнопке «Палитра»

![]()

открывается диалоговое окно «Цве-

товая палитра», аналогичное соответствующему окну редактора модуля AI'M Structurc3D, с помощью которого элементам редактора можно задать различные цвета.

4. В состав четвертой группы входят четыре кнопки, носящие общий характер;

Кнопка

«Начать

новую функцию»

![]() предназначена

для построения но-

предназначена

для построения но-

вой функции при одновременном удалении старой (перед удалением старой функции редактор запросит подтверждения на выполнение этой операции).

Кнопка «Продлить функцию» денную функцию, если она не была закончена. При нажатии кнопки значе-

![]()

служит для того, чтобы закончить вве-

ни с

ординаты этой функции продлевается

вправо, вдоль оси X,

до достижения

заданного предела. С

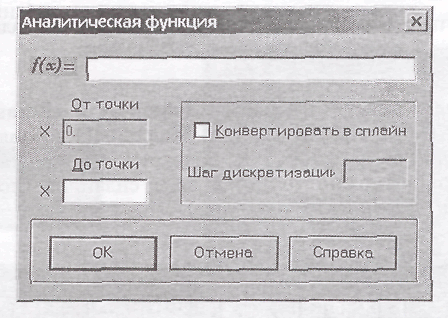

помощью кнопки «Аналитическое задание

функции»

![]() после

нажатия которой

открывается диалоговое окно «Аналитическая

функция»

(рис. 8.33), можно задать аналитическую

функцию в определенном диапазоне

аргумента X.

В поле ввода «f(x)=»

этого диалога нужно задать функциональную

зависимость, которая

будет определять закон изменения

внешних силовых факторов. Диапазон

значений аргумента (в радианах)

указывается в ноле ввода «До точки». В

поле ввода «От точки» (левая граница

диапазона изменений аргумента) в начале

после

нажатия которой

открывается диалоговое окно «Аналитическая

функция»

(рис. 8.33), можно задать аналитическую

функцию в определенном диапазоне

аргумента X.

В поле ввода «f(x)=»

этого диалога нужно задать функциональную

зависимость, которая

будет определять закон изменения

внешних силовых факторов. Диапазон

значений аргумента (в радианах)

указывается в ноле ввода «До точки». В

поле ввода «От точки» (левая граница

диапазона изменений аргумента) в начале

Рис. 8.33. Диалоговое окно «Аналитическая функция»

сеанса работы с рассматриваемым редактором по умолчанию стоит ноль. После завершения ввода текущего участка функциональной зависимости и переходе к следующему участку в поле «От точки» появится значение правой границы координаты X уже введенного участка. Затем нужно задать диапазон изменения аргумента для этого участка (в поле «До точки»), и т. д.

Замечание. В процессе добавления нового участка функциональной зависимости поле ввода «От точки» будет неактивным, активным оно станет в случае редактирования этого участка функции.

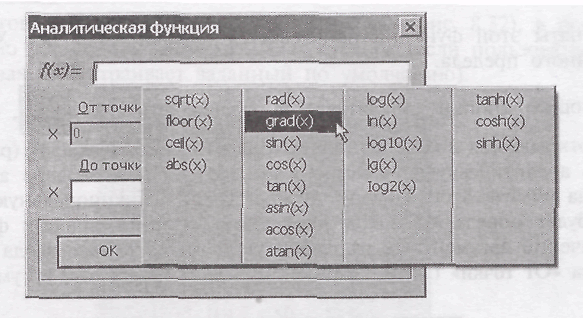

Для задания стандартной функциональной зависимости достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши при нахождении указателя мыши в поле ввода функциональной зависимости. Этим действием открывается контекстное меню, из которого можно выбрать стандартную функцию и записать ее в поле ввода (рис. 8. 34). Такую операцию можно проводить несколько раз. При необходимости заданные функциональные зависимости можно отредактировать.

В рассматриваемом редакторе предусмотрена возможность конвертации аналитической функции в сплайн (см. рис. 8.33). Такая возможность актуальна при задании первой или второй производных функции, а также при необходимости вставить аналитическую функцию между двумя уже существующими

Рис. 8.34. Контекстное меню со стандартными функциями для задания аналитической

функциональной зависимости

Рис. 8.35. Диалоговое окно «Функция*

объектами (см. далее описание кнопок «Добавить» и «Вставить...» диалогового окна «Функция»). Дело в том, что 8 АРМ Structure3D добавление участков производных аналитической функции и встраивание участков самой функции между существующими возможно только в виде сплайнов (подробнее об операциях добавления и встраивания см. ниже).

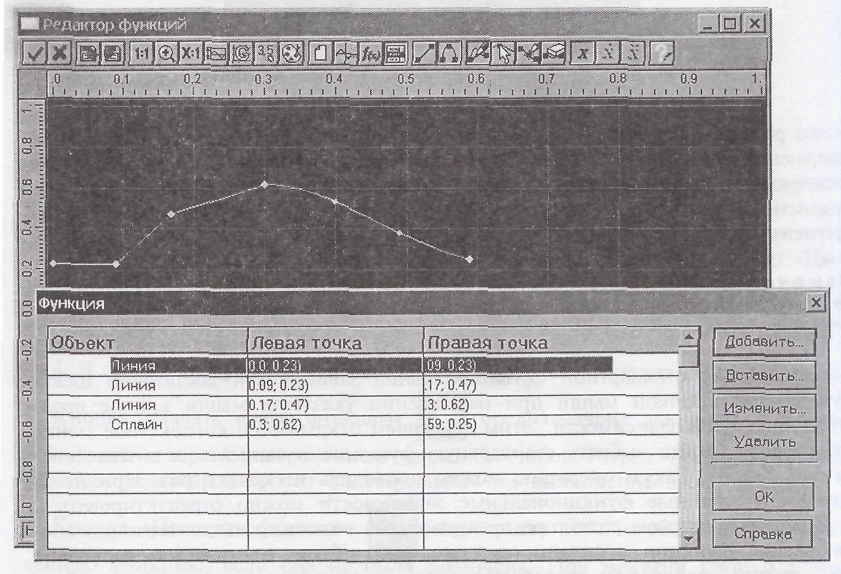

Нажатие

кнопки «Таблица»

![]() приводит

к открытию диалогового окна

приводит

к открытию диалогового окна

«Функция» (рис. 8.35). В отличие от обычных диалоговых окон оно является немодальным. Это означает, что пользователь одновременно может работать и с диалоговым окном, вводя в него данные в табличном виде, которые будут одновременно отображаться в поле редактора функции, и наоборот, добавлять участок функциональной зависимости в поле редактора, данные о котором будут помещены в таблицу диалогового окна «Функция».

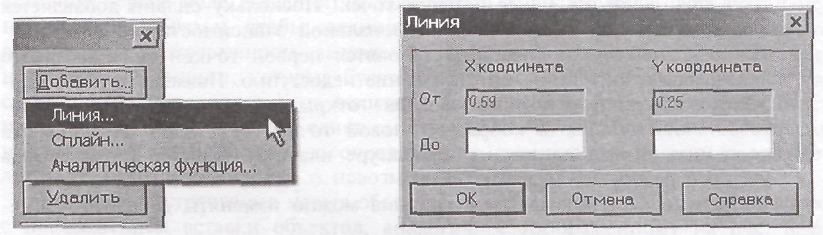

а) Кнопка «Добавить..." диалогового окна «функция» позволяет добавить участок функциональной зависимости в КОНЕЦ уже созданной функции, т. е. поместить его после последнего существующего объекта функции (в нашем случае после сплайна).

гис. s.jd. контекстное меню,появляющееся после нажатия

кнопки «Добавить...»

Рис. S.J7. Диалоговое кно

«Линия» для добавления

отрезка прямой

Добавить можно любой объект (линию, сплайн или аналитическую функцию) из списка, который появляется в контекстном меню при нажатии на кнопку «Добавить...» (рис. 8.36). При выборе одного из предложенных в меню объектов открывается соответствующее диалоговое окно для ввода значений добавляемого объекта.

При добавлении линии будет открыто диалоговое окно «Линия», пока занное на рис. 8.37. Поля ввода «От» этого окна неактивны, по умолча нию в них стоят координаты конечной точки того объекта, к которому будет присоединяться добавляемый отрезок прямой. В нашем примере отрезок присоединяется к сплайну (см. рис. 8.35). Координаты второго конца отрезка нужно ввести в полях ввода «До». После нажатия кнопки «ОК» добавляемый отрезок отрисуется в поле редактора функции, а све дения о нем будут добавлены в таблицу окна «Функция».

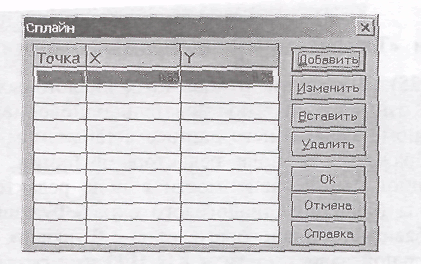

Рассмотрим теперь добавление сплайна. После выбора в контекстном меню (см. рис. 8.36) пункта «Сплайн...» открывается диалоговое окно «Сплайн», изображенное на рис. 8.38 (для того чтобы получить такой вид, нужно переместить разделительную линию между координатами X и Y).

Рис. 8.38. Диалоговое окно «Сплайн»

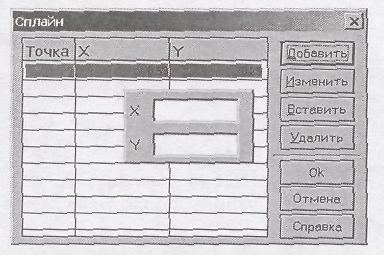

Сплайн задается по точкам. Чтобы создать сплайн минимальной дда требуется задать не менее четырех точек. Поскольку сплайн добавляем в конец уже определенной функциональной зависимости, то коордт ты последней точки функции становятся первой точкой сплайна, ;i з поле ввода неактивно — его изменение недоступно. Нажатие кнопки «Д бавить» в диалоговом окне «Сплайн» открывает дополнительное диал говое окно для ввода координат новой точки (рис. 8.39). После вво. координат нужно нажать на клавиатуре клавишу «Enter», а для выхо, из этого режима — клавишу «Esc». Введенные координаты точек сплайна можно изменять. Для этого ввд

Рис. 8.39. Дополнительное диалоговое окно для ввода координат повой точки сплайна

лиге подлежащую изменению строку таблицы с координатами точки, нажмите кнопку «Изменить» и в открывшемся диалоговом окне откорректируйте значения координат.

С помощью кнопки «Вставить» в том же диалоговом окне «Сплайн» (см, рис. 8.38, 8.39) можно вставить новую точку сплайна ПЕРЕД выделенной (за исключением первой точки сплайна, перед которой вставить новую точку нельзя). При нажатии на кнопку «Вставить» откроется диалоговое окно для ввода координат новой точки. После ввода координат нужно нажать на клавиатуре клавишу «Enter», а для выхода из этого режима — клавишу «Esc».

Нажатие кнопки «Удалить» в том же диалоговом окне «Сплайн» приведет к удалению выделенной точки из сплайна. Для завершения ввода сплайна нажмите кнопку «ОК» в окне «Сплайн*.

• Добавление аналитической функции осуществляется при выборе соответствующего пункта из контекстного меню (см. рис. 8.36) по такой же схеме, которая была приведена при описании кнопки «Аналитическая функция» (см. рис. 8.33, 8,34).

б) Кнопка «Вставить...» диалогового окна «Функция» (см. рис. 8.35) позволяет поместить новый объект (отрезок прямой линии или сплайн, но не аналитическую функцию) МЕЖДУ уже введенными участками функциональной зависимости ПЕРЕД выделенным объектом.

При вставке нового объекта между двумя существующими за первую точку нового объекта берется конечная точка предыдущего (она записывается в неактивное первое поле введения), а координата Y последующего объекта изменяется таким образом, чтобы соединиться с концом добавляемого участка. Это обеспечивает непрерывность задаваемой функции. Кроме того, уже введенные участки функции, которые будут находиться после добавляемого участка, сдвинутся по координате X на величину вновь вводимого участка. Если будет предпринята попытка ввода слишком протяженного участка (такого, что уже имеющиеся участки выйдут за определенные границы функции), пользователю будет выдано сообщение о невозможности этого действия.

В процессе встраивания новых объектов будет появляться контекстное меню с предложением вставки объектов, аналогичное изображенному на рис. 8.36, а сам процесс размещения нового объекта между двумя существующими аналогичен добавлению объекта, описанному выше (см. окна, изображенные на рис. 8.36—8.39).

с) Кнопка «Удалить» диалогового окна «Функция» (см. рис. 8.35) позволяет удалить выделенный участок функции (перед удалением редактор запросит подтверждение на проведение этого действия). В процессе удаления объекта начало последующего (за удатяемым) объекта получит координату Y, равную соответствующей координате конца предьшущего объекта, и вся последующая часть функции сдвинется по координате X влево на величину удаляемого объекта.

5. Пятая группа состоит из двух кнопок — выбор объекта для встраивания или добавления — и работает совместно с расположенной правее группой «Опе-

рации».

Кнопка

«Линия»

![]()

выбирает элемент (отрезок) для встраивания или

добавления в функцию. Напомним еще раз, что под встраиванием мы понимаем размещение данного объекта между уже существующими объектами функциональной зависимости, а под добавлением — в конец функциональной зависимости. Кнопка «Сплайне

![]() выбирает

элемент сплайн для встраивания или до-

выбирает

элемент сплайн для встраивания или до-

бавления в функциональную зависимость.

6. Шестая группа кнопок «Операции» состоит из четырех кнопок и предназначена для выбора операции с элементами функциональной зависимости.

Кнопка

«Добавить»-

![]() служит

для добавления новых объектов функцио-

служит

для добавления новых объектов функцио-

нальной зависимости (отрезка или сплайна). В зависимости от того, какая именно из кнопок выбора объекта (см. предыдущий пункт) в данный момент нажата, будет добавляться либо отрезок (нажата кнопка «Линия»), либо сплайн (нажата кнопка «Сплайн»).

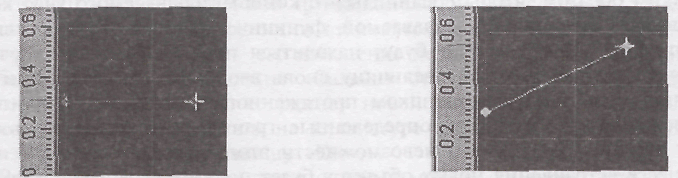

С помощью этого же режима можно начинать построение функциональной зависимости. Рассмотрим более подробно, как происходит создание первого объекта функциональной зависимости или добавление отрезка прямой к уже существующей функции.

а) Создание начального объекта функциональной 'зависимости. Первая точка встраиваемого объекта (отрезка или сплайна) должна иметь нулевую координату по X и отличное от нуля значение координаты Y. Для того чтобы упрос-

Рис. 8.40- Задание начальной точки Рис. 8.41. Фиксация второй точки отрезка

отрезка после нажатия левой после отпускания левой

кнопки мыши кнопки мыши

тить ввод начальной точки отрезка или сплайна, щелкните левой кнопкой мыши на точке, имеющей координату Y, совпадающую с соответствующей координатой начальной точки объекта, но ненулевую координату X. Нажав левую кнопку мыши и не отпуская ее, создаем точку с координатами (О, Y), как это показано на рис. 8.40. Одновременно в той точке, где находился указатель мыши, появится вторая точка, которая, в отличие от первой, будет подвижной до тех пор, пока нажата левая кнопка мыши. Отпустив эту кнопку, мы зафиксируем или вторую точку отрезка, или вторую точку сплайна (рис. 8.41).

В том случае, если начальным объектом служит сплайн, то первым нажатием левой кнопки мыши вводим первую точку сплайна с координатой X = О, а отпусканием кнопки мыши уточняем положение второй точки (здесь действует то же правило, что и для отрезка). Затем следующим щелчком мыши вводим третью точку, и т. д. (не менее четырех точек), а для завершения ввода сплайна следует нажать «ПРОБЕЛ» на клавиатуре.

Замечание. Если окно «Функция» открыто, то после нажатия кнопки «Таблица» (см. рис. 8.35) вновь создаваемые и добавляемые объекты будут отображаться в этом окне.

С помощью этого же окна можно отредактировать координаты точек отрезка или сплайна. Для этого нужно выделить строку с объектом и нажать кнопку «Изменить» или сделать

двойной щелчок на строке, а затем в полях открывшегося окна отредактировать координаты точек объекта.

б)

Добавление

объекта. Порядок

работы аналогичен созданию нового

объекта: нажатием

левой кнопки мыши новый объект

присоединяется к концу предыдущего,

а отпусканием левой кнопки мыши мы

фиксируем вторую точку добавляемого

объекта. Кнопка

«Редактировать функцию»

![]() позволяет

изменять положение на-

позволяет

изменять положение на-

чальных или конечных точек введенных отрезков, а также сплайна и аналитической функции.

Для редактирования узлов между объектами следует подвести курсор мыши к выбранному узлу, щелкнуть на нем левой кнопкой мыши и, держа ее нажатой, перемещать данный узел. Если требуется отменить редактирование положения узла, то, не отпуская левую кнопку мыши, нажмите правую кнопку, тем самым редактирование будет отменено. Отпустив левую кнопку, установите узел в новом положении.

На этом заканчивается редактирования узлов между отрезками. В том случае, когда хотя бы одним из объектов, между которыми нужно отредактировать узлы, является сплайн, после смещения общей точки оба объекта остаются выделенными (становятся синими в окне редактора) и могут быть отредактированы. Окончание редактирования (снятие выделения) производится нажатием кнопки «ПРОБЕЛ» на клавиатуре.

Собственно редактирование сплайна происходит следующим образом. Прежде всего необходимо подвести курсор мыши к сплайну и щелкнуть на нем. Сплайн, как объект функции, выделится. Далее, щелкнув на какой-либо точке сплайна левой кнопкой мыши, можно создать новую точку на сплайне, а се дальнейшее перемещение осуществлять смещением указателя мыши (при нажатой левой кнопке). Сплайн будет отображаться с учетом введения этой новой точки. Отпустив левую кнопку мыши, зафиксируем положение точки. Для завершения редактирования сплайна нажмите клавишу «ПРОБЕЛ» на клавиатуре.

Удаление точки на сплайне происходит после щелка на ней правой кнопкой мыши.

Для отмены создания новой точки на сплайне нажмите правую кнопку -мыши, не отпуская левую, при этом произойдет возврат в исходное состояние. Если новая точка на сплайне уже создана (была отпущена левая кнопка мыши), то для возврата в исходное состояние нужно одновременно нажать кнопку «Ctrl» на клавиатуре и правую кнопку мыши.

При редактировании аналитической функции сначала выделите этот объект, щелкнув по нему указателем мыши, а потом в открывшемся диалоговом окне «Аналитическая функция» (см. рис. 8.33) внесите необходимые изменения в заданную ранее аналитическую зависимость.

![]() Кнопка «Вставить

объект»

мя уже существующими. Такая возможность

имеется только в том случае, если

позволяет

встроить новый объект между дву-

Кнопка «Вставить

объект»

мя уже существующими. Такая возможность

имеется только в том случае, если

позволяет

встроить новый объект между дву-

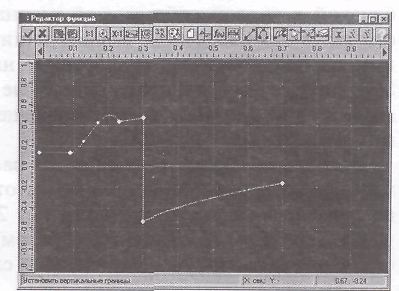

уже созданная функциональная зависимость не заполнила весь временной ш тервал, границы которого заданы пользователем (рис. 8.42). Если функции нальная зависимость определена для всего интервала времени, то возможно! ти вставки нового объекта нет, и кнопка «Вставить объект» становится неа) тивноЙ. Для того чтобы иметь возможность встроить новый объек необходимо предварительно удалить какого-либо старый объект.

У пользователя есть возможность вставить между двух объектов или отр< зок, или сплайн, но не аналитическую функцию.

Для встраивания нового объекта нужно выбрать тип встраиваемого объе( та (отрезок или сплайн) и после нажатия кнопки «Вставить объект» щелкну] левой кнопкой мыши на точке, являющейся границей объектов, между коте рыми следует вставить отрезок (отрезки) или сплайн(ы). После щелчка лево кнопкой мыши созданная ранее функциональная зависимость разорвется. Вс личина разрыва по оси X будет равна величине интервала времени, на коте ром функция была не задана (рис. 8.43).

Чтобы встроить отрезок в образовавшийся разрыв, нажмите левую кнопк мыши в точке, определяющей конец этого отрезка. Начало отрезка автомати чески присоединится к концу предыдущего участка функциональной зависи мости, а конец можно смещать (рис. 8.44). При отпускании левой кнопк мыши положение конца отрезка фиксируется, и к нему автоматически при соединяется начало следующего участка функциональной зависимости. При чем у начальной точки следующего участка изменяется координата Y. Изме нение координаты будет иметь место и для сплайна, и для отрезка (рис. 8.45)

Встраивание сплайна в разрыв функции (см. рис. 8.43) происходит с по мощью задания не менее четырех точек. Для удаления уже созданных в про цессс ввода сплайна точек (точки сплайна отрисованы как динамический объек синего цвета) и возврата в исходное состояние следует одновременно нажат] кнопку «Ctrl» на клавиатуре и правую кнопку мыши.

Ввод сплайна завершается нажатием клавиши «ПРОБЕЛ» на клавиатуре, I этом случае первая точка последующего объекта присоединится к последней точке встраиваемого сплайна или отрезка.

Замечание.

Если

размеры встроенною объекта меньше

свободного интернала (см, рис.

8.43 — 8.44), то после завершения операции

встраивания останется некоторый

интервал времени, для которого

функциональная зависимость не определена

(см. рис. 8,45). В этом

интервале времени можно сохранить

последнее значение функции, добавив

горизон-

тальный отрезок нажатием кнопки •*

Продлить функцию'![]()

Кнопка

«Удалить объект*![]() позволяет

удалить один из введенных объек-

позволяет

удалить один из введенных объек-

тов функциональной зависимости. Выбранный объект (отрезок, аналитическая функция или сплайн) после щелчка по нему левой кнопки мыши удаляется, и первая точка отрезка или сплайна, следующая за удаляемым объектом, присоединяется к последней точке того объекта, который предшествует удаляемому. Если последующим объектом является аналитическая функция, то

Рис. 8.42. Функциональная Рис. 8.43. Разрыв функциональной

зависимость, в которую нужно зависимости для встраивания

встроить новый объект нового объекта

Рис. 8.44. Встраивание отрезка

Рис. 8.45. Результат встраивания

в разрыв функциональной отрезка между двумя объектами

зависимости функциональной зависимости

Р ис.

8.46. Дополнение функциональной

ис.

8.46. Дополнение функциональной

зависимости вертикальным отрезком

при наличии разрыва

происходит ее смещение влево по горизонтальной оси, а разрыв по вертикальной оси дополняется вертикальным отрезком (рис. 8.46). 7. Седьмая группа кнопок

![]() служит

для задания функциональ-ную

зависимость в виде самой функции (первая

кнопка), ее первой производной

(вторая кнопка) и ее второй производной

(третья кнопка). Однако при

использовании данного редактора в

модуле АРМ Structure3D

(в отличие от модуля АРМ Cam)

есть возможность задать только саму

функцию, а кнопки,

соответствующие заданию производных,

не активны.

служит

для задания функциональ-ную

зависимость в виде самой функции (первая

кнопка), ее первой производной

(вторая кнопка) и ее второй производной

(третья кнопка). Однако при

использовании данного редактора в

модуле АРМ Structure3D

(в отличие от модуля АРМ Cam)

есть возможность задать только саму

функцию, а кнопки,

соответствующие заданию производных,

не активны.

Кнопка

«Вызов

справки»

![]()

вызывает открытие файла помощи, в кото-