- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

Задание линейно изменяющейся температурной нагрузки сводится к указанию вектора изменения температуры и температуры узловых точек выделенных пластин в зависимости от параметров этого вектора.

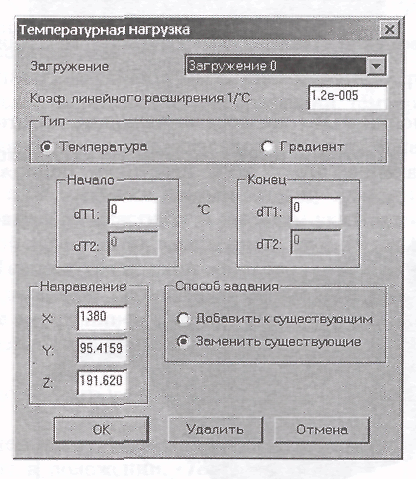

Рис. 8.17. Диалоговое окно «Температурная нагрузка» для задания линейно изменяющегося температурного воздействия

Прежде всего нужно выделить подвергающиеся температурному воздействию пластины. Далее в меню «Нагрузки» выбираем пункт «Линейная температура на пластину» (который до выделения пластин был неактивным) и строим вектор линейно изменяющейся температуры щелчками левой кнопки мыши указываем его начало и конец. После этого открывается диалоговое окно «Температурная нагрузка» (рис. 8.17). В поля ввода группы параметров Направление будут автоматически внесены проекции вектора на координатные оси глобальной системы координат, выраженные в миллиметрах.

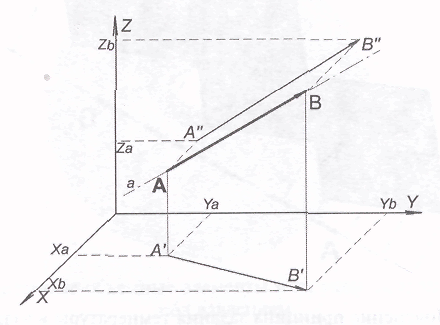

Механизм задания вектора изменения температуры пояснен на схеме (рис. 8.18). Вначале с помощью мыши указывается точка А (начало вектора), затем— точка В (конец вектора). Этот вектор определяет положение температурной прямой а, каждой точке которой будет соответствовать определенная температура. Программа автоматически вычисляет величины проекций этого

Рис. 8.18. Схема, поясняющая задание вектора изменения температуры

вектора на оси глобальной системы координат: X = Хb - Ха; Y = Yb — Ya; Z = Zb - Za. Числовые значения проекций, которые при необходимости можно изменять, показываются в соответствующих полях диалогового окна «Температурная нагрузка» (см. рис. 8.17).

Далее с помощью переключателя Тип выбираем тип температурной нагрузки, действующей на выделенные пластины. Можно задать как одинаковую температуру на обеих поверхностях выделенных пластин в соответствующих точках — переключатель Тип находится в положении «Температура», так и разную - «Градиент».

Затем нужно задать значения температуры (см. п. 8.1.2, замечание 1) в точках А и В и записать их в поля ввода «Начало» и «Конец» диалогового окна «Температурная нагрузка» (см. рис. 8.17), которые становятся активными после выбора типа температурной нагрузки

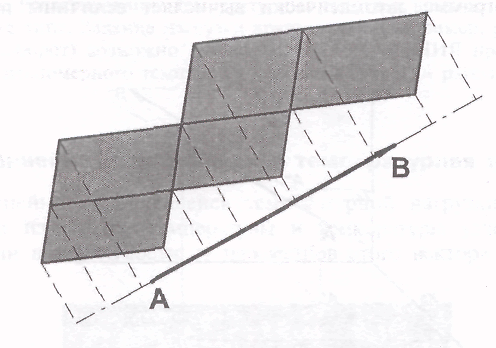

Значение температуры в узлах выделенных пластин определяется по следующему принципу (рис. 8.19). Из конкретного узла пластины опускается перпендикуляр на направление вектора изменения температуры, затем путем линейных интерполяции и экстраполяции определяется значение температуры в этом узле, которое может находиться как внутри, так и вне температурного диапазона, заданного величиной вектора изменения температуры.

После нажатия кнопки «ОК» диалогового окна «Температурная нагрузка» пластины в общем случае будут нагружены неравномерно распределенной температурной нагрузкой.

Для просмотра результатов расчета нужно воспользоваться режимом «Температура на пластину» (см. п, 8.3.2.1).

Для того чтобы отредактировать исходное нагружение, следует вновь войти в режим «Линейная температура на пластину» и либо задать для выделении пластин новое температурное воздействие, либо полностью удалить прежнюю температурную нагрузку.

Рис. 8.19. Пояснение принципа задания температуры в узлах пластин

Замечание. Как и в рассмотренном выше случае равномерного температурного нагружения, задание нагрузки другого типа (например, равномерной вместо градиента, и наоборот) возможно только после предварительного удаления предыдущей.