- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

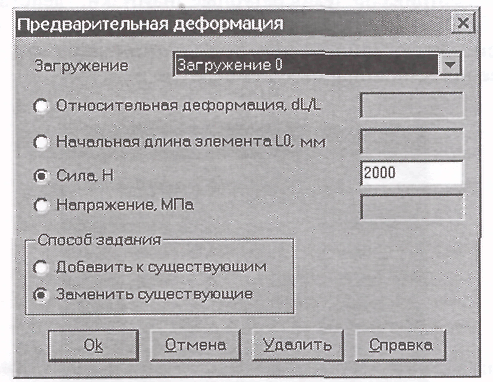

8.2.2. Задание предварительной деформации

Начиная с версии 9.0 модуля АРМ Structure3D, стержневым элементам модели может быть задано предварительное натяжение (предварительная деформация). Это особенно актуально для элементов типа канат, которые работают только на растяжение.

Для перехода в режим задания предварительной деформации элементов следует в меню «Нагрузки» выбрать «Предварительная деформация» и щелкнуть курсором на одном из выделенных элементов. С помощью полей ввода открывше-

Рис. 8.8. Диалоговое окно «Предварительная деформация»

гося диалогового окна «Предварительная деформация» (рис. 8.8) можно описать начальную деформацию стержневого элемента одним из следующих способов.

Задание относительной деформации dL/L. Относительная деформация это отношение разности расстояния между соединяемыми данным элементом узлами и длины недеформированного элемента к расстоянию между узлами. Величина относительного удлинения dL может быть как положительной (при растяжении), так и отрицательной (при сжатии).

Задание начальной длины стержня L0. Стержень L0 располагается между узлами модели и, как правило, имеет начальное несовершенство. Растяжение будет иметь место, если начальная длина стержня L0 меньше, чем расстояние между теми узлами модели, к которым данный стержень присоединяется, и наоборот.

Задание силы, возникающей в элементе. Положительная сила вызывает растяжение, а отрицательная — сжатие.

Задание величины напряжения в поперечном сечении стержневого элемента. В растянутом элементе напряжения имеют положительный знак, в сжатом - отрицательный.

Выбор одного из вариантов задания предварительной деформации делает соответствующее поле ввода активным, и записанное в него значение будет использоваться при расчете.

Задание предварительной деформации завершается стандартно: или добавлением к существующей, или ее заменой.

На самой модели наличие предварительно деформированных стержневых элементов показывается специальными значками красного цвета (см. рис. 5.3).

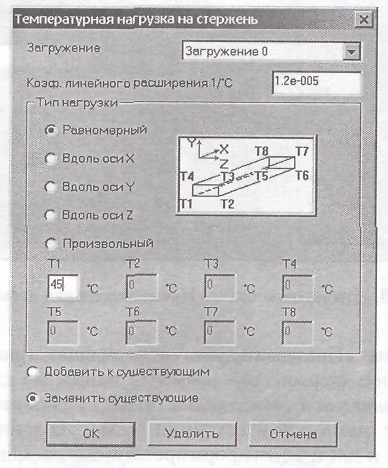

8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

Выше мы рассматривали температурные нагрузки, действующие на узлы модели (см. п. 8.1.2). Расчет температурного воздействия на стержневые элементы происходит аналогично, с тем только отличием, что нельзя получить карту распределения стационарных температур.

Рис. 8.9. Диалоговое окно «Температурная нагрузка на стержень»

Прежде чем переходить к описанию процесса моделирования температурных нагрузок на стержневые элементы, заметим, что для задания одинаковых температурных нагрузок, действующих на группу стержней, эту группу необходимо предварительно выделить.

Выбрав нужный стержень (или выделив группу стержней), переходим в меню «Нагрузки»/ «Температура на стержень» и щелкаем указателем мыши на этом стержне (или на одном из выделенных), после чего открывается диалоговое окно «Температурная нагрузка на стержень» (рис. 8.9).

С помощью полей ввода этого диалогового окна можно при необходимости изменить значение коэффициента температурного расширения мате риала стержня. По умолчанию это значение берется из параметров материала (см. п. 2.4.1)-

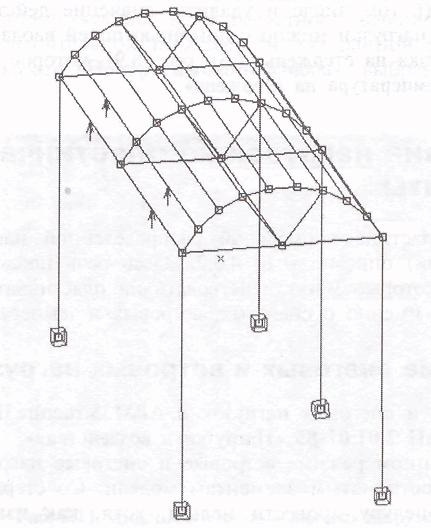

Рис. 8.10. Модель металлоконструкции с приложенной к нескольким стержням температурной нагрузкой

Далее из группы Тип нагрузки нужно выбрать тип нагрузки на стержень. Температурная нагрузка может быть:

равномерной, т. с. одинаковой во всех точках стержня;

изменяющейся по длине стержня (вдоль оси X), так что все точки произвольного поперечного сечения будут иметь одинаковую температуру;

изменяющейся по осям Y и Z, т.е. по координатам поперечного сечения стержня, при этом по длине стержня все соответствующие точки поперечного сечения будут иметь одинаковую температуру;

произвольной.

При выборе произвольного типа нагрузки можно задать значение температуры в восьми точках стержня: в четырех точках поперечного сечения в начале стержня и в четырех — в конце.

Задание действующей на стержень температурной нагрузки производится в его локальной системе координат, ось X которой направлена вдоль стержня.

После того как сделан выбор в пользу одного из вариантов задания типа нагрузки, соответствующие поля ввода становятся активными, и в них нужно внести нужные значения температуры (см. п. 8.1.2, замечание 1).

Завершается операция выбором способа задания температуры: или добавлением к предварительно заданным значениям, или их заменой. После этого можно нажимать кнопку «ОК» — и на соответствующих стержнях модели появятся специальные значки, показывающие, что к этим стержням приложена температурная нагрузка (рис. 8.10).

Отредактировать (в том числе и удалить) значение действующей на стержень температурной нагрузки можно с помощью полей ввода диалогового окна «Температурная нагрузка на стержень» (см. рис. 8.9), которое открывается в режиме «Нагрузки»/ «Температура на стержень».