- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

Еще одним инструментом построения объемных моделей является операция генерации полярного массива. Эта операция предназначена для создания моделей, обладающих круговой симметрией, которые могут быть получены вращением некоторого элемента (назовем его образующим) относительно заданной оси.

Если в качестве образующего элемента выступает стержневая модель, то при генерации полярного массива могут создаваться боковые стержни и пластинчатые элементы. Объемные элементы возникают при вращении объектов, содержащих пластинчатые элементы.

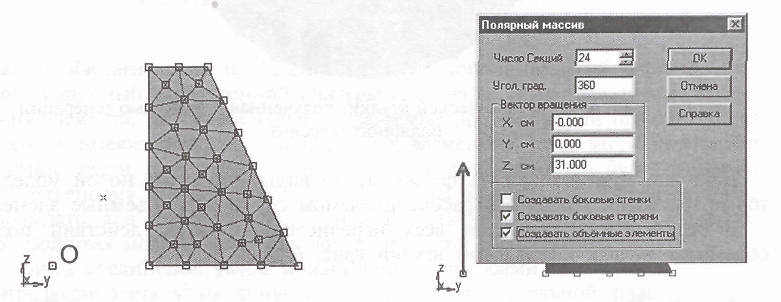

Рассмотрим процесс построения объемной модели на примере конической втулки, имеющей форму усеченного конуса. Образующим элементом для такой модели будет служить прямоугольная трапеция, заполненная пластинчатыми элементами (рис. 6.18). Вектор вращения, определяющий ось вращения, должен быть привязан к определенному узлу— на рисунке 6.18 это узел, обо-

Рис. 6.18. Прямоугольная трапеция, служащая Рис. 6.19. Диалоговое окно образующей конической втулки «Полярный массив»

значенный буквой О. Длина вектора вращения может быть произвольной, значение имеет лишь его направление.

Последовательность действий при формировании объемной модели с помощью операции «Полярный массив» такова.

Вначале, как обычно,

выделяем все элементы трапеции, которые

будут являться образующими элементами

конической втулки. Затем переходим в

режим создания полярного массива (кнопка

«Полярный массив»

![]() на инструментальной панели «Инструменты»

или меню «Инструменты», пункт «Полярный

массив»).

на инструментальной панели «Инструменты»

или меню «Инструменты», пункт «Полярный

массив»).

После этого нужно, привязываясь к узлу О, построить вектор вращения, причем желательно в том окне, в котором он изображается в натуральную величину. В случае необходимости координаты вектора вращения можно уточнить в соответствующих полях ввода открывшегося окна «Полярный массив» (рис. 6.19). В остальных полях ввода этого окна следует указать параметры полярного массива: число секций, т. е. число разбиений на конечные элементы в окружном направлении, и угол, в пределах которого создается полярный массив. При задании угла нужно учесть, что положительное значение угла отсчитывается против часовой стрелки, если смотреть со стороны конца вектора вращения.

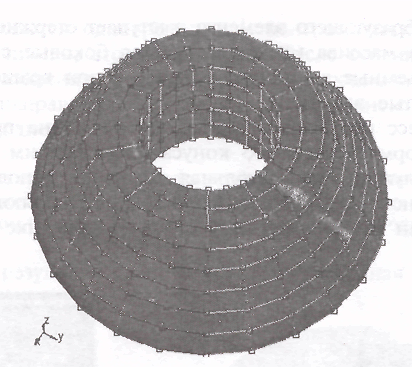

Рис. 6.20. Модель конической втулки, полученная с помощью генерации полярного массива

Наконец, нужно отметить флажками те виды элементов новой модели, которые мы хотим создать. В рассматриваемом случае это объемные элементы.

В результате выполнения всех перечисленных выше действий получаем объемную модель конической втулки (рис. 6.20).

6.2.3. Основные принципы построения моделей сложных связанных объемных конструкций

Под сложной связанной объемной конструкцией будем понимать объект, представляющий собой единое целое, но состоящий из объемных элементов различной формы. Основной проблемой, возникающей при построении моделей таких конструкций, является обеспечение соединения различных частей друг с другом.

Рассмотрим это на примере модели конической втулки (см. п. 6.2.2.2), к большему торцу которой требуется «прирастить» толстостенную трубу, являющуюся одним целым со втулкой. При этом очень важно осуществить объемное соединение различных элементов в одно целое.

Задача была бы довольно простой, если бы на торце детали имелась вспомогательная пластина, использовавшаяся в качестве вспомогательного элемента при создании объемных элементов - как в модели, приведенной на рис. 6.17. Здесь же вспомогательных пластин на верхнем или нижнем торцах конической втулки принципиально быть не может, поскольку при создании модели использовалась операция полярного массива, а не выталкивания.

Для того чтобы обеспечить продолжение конической втулки в какую-либо сторону, нужно создать на ее торце вспомогательную пластину, из которой с помощью операции выталкивания будет получена толстостенная труба. Проблема состоит только в том, чтобы вновь создаваемые объемные элементы имели бы общие узлы по всему сечению торца.

Если вспомогательную пластину строить с помощью режима «Произвольная

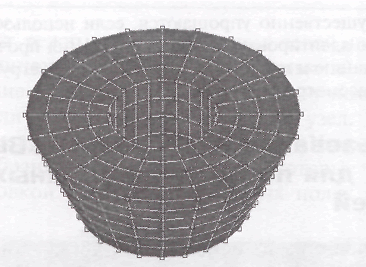

Рис. 6.21. Нижний торец конической втулки

пластина с разбиением» (см. п. 4.2.2), без всяких дополнительных условий, просто обходя наружный и внутренний контуры сечения, а затем задавая максимальную длину элемента, то, скорее всего, создаваемые при разбиении пластины узлы не совпадут с имеющимися узлами объемных элементов. Если затем произвести выталкивание такой пластины с целью создания трубы, то это будет означать, что по внутреннему и наружному контурам узлы конической втулки и трубы будут совпадать, а в толще сечения — нет. Естественно, это отразится на прочностных свойствах модели, что будет видно на карте напряжений. Обеспечить соединение узлов можно тремя способами.

Отредактировать узлы вновь созданной вспомогательной пластины, совмещая их с узлами объемных элементов вручную. Способ этот весьма трудоемкий, к тому же, скорее всего, число узлов объемных элементов не будет равно числу узлов вспомогательной пластины.

При построении вспомогательной пластины принудительно создать узлы в тех местах, где расположены узлы объемных элементов. Для этого придется дважды щелкнуть мышкой на каждом из узлов объемных элементов. Недостатком этого способа является следующее обстоятельство: если внутренних узлов много, то будет плохо видно, на каких узлах уже щелкнули мышью.

Поскольку нижний торец конической втулки представляет собой множество узлов, располагающихся на нескольких концентрических окружностях (рис. 6.21), имеет смысл создавать не одну, а четыре пластины, каждая из которых будет заполнять одну из кольцевых зон. Так как узлы пластин будут создаваться на уже существующих узлах объемных элементов, то при выталкивании этих пластин общность узлов втулки и трубы будет обеспечена автоматически.

Из перечисленных выше способов наиболее предпочтительным является третий, т. к. при соизмеримой с другими способами трудоемкости он позволяет избежать ошибок.

Замечание. Любые способы создания и соединения объемных элементов различных объектов довольно сложны, если создавать эти объекты непосредственно в редакторе модуля АРМ Structure3D. Все процедуры создания трехмерных объектов (как поверхностных, трехмерных конструкций так и твердотельных) существенно упрощаются, если использовать трехмерный редактор АРМ Studio, специально адаптированный для проведения прочностного расчета. Возможности редактора по созданию и импорту 3D-моделей и их нагружению, а также проведение прочностного расчета рассмотрены в главе 7.