- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

Модели, содержащие объемные конечные элементы, можно создавать различными способами, причем как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном («ручном») режимах. Неавтоматизированный режим в настоящем издании книги не рассматривается, поскольку он не нашел применения ???шщ трудоемкости и ограниченности. Здесь мы не будем также касаться создания объемных моделей с использованием различных примитивов (параллелепипед толстостенная труба и т. л.), т. к. в версии 9.0 имеются более совершенные средства и инструменты. С неавтоматизированным режимом и процессом создашь объемных моделей с помощью примитивов можно ознакомиться в [9].

Для построения сложных моделей в редактор АРМ Structure3D введены специальные инструменты формирования объемных элементов. К ним относятся:

выталкивание;

создание полярного массива.

С помощью этих инструментов можно создавать объемные элементы из пластин путем выталкивания последних в заданном направлении, подобно том) как пластины создавались с помощью выталкивания вспомогательной стержневой модели.

Получающиеся объемные элементы, разумеется, зависят от типа пластин участвующих в их создании. Так, при выталкивании треугольных пластин может быть получены шестиузловые объемные конечные элементы (треугольные призмы), а четырехугольных пластин -- восьмиузловые (гексаэдр).

Рассмотрим эти операции более подробно на конкретных примерах.

6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

Объемные элементы могут формироваться с помощью операции «Вытолкнуть», причем как в упрощенном варианте умножения контура, рассмотренным выше в нескольких примерах (п. 2.3.2.2), так и в более совершенном рассматриваемом r этом разделе.

В расширенном варианте операция «Вытолкнуть» позволяет производит выталкивание, причем с введением масштабного коэффициента, относительно какой-либо оси, привязанной к узлу, а также поворот секций выталкиваемого объекта на заданный угол вокруг той же оси. Наличие таких возможностей значительно расширяет класс объектов, которые могут быть построены с помощью редактора АРМ Structure3D.

Замечание. Напоминаем, что если при задании вектора выталкивания не привязывать его к какому-либо узлу, то возможности по заданию масштабного коэффициента л угла поворота будут отсутствовать.

В качестве примера рассмотрим процесс создания модели лопатки турбины с помощью инструмента «Вытолкнуть». По условию лопатка имеет монотонно изменяющееся сечение, кроме того, она «закручена» на определенный угол.

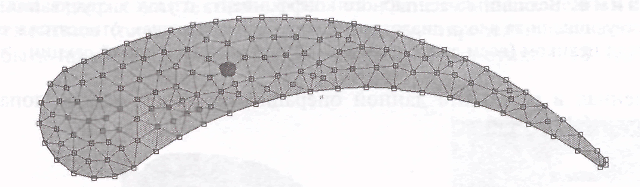

Построение модели лопатки начинаем с изображения ее поперечного сечения (рис. 6.15), затем делаем разбиение сечения на пластинчатые конечные элементы и, наконец, выполняем операцию выталкивания сечения. Операцию

Рис. 6.15. Поперечное сечение лопатки турбины

выталкивания

проводим с учетом масштабного коэффициента

и угла закручивания, для того чтобы

можно было адекватно описать монотонное

изменение геометрических размеров и

угла поворота конечного сечения по

отношению к начальному. И масштабный

коэффициент, и угол поворота задаются

относительно вектора умножения,

привязанного к какому-либо узлу. В

рассматриваемом примере им служит узел,

располагающийся вблизи центра масс

сечения (на рис. 6.15 он выделен цветом).

Для выполнения операции выталкивания

предварительно выделим все не обходимые

пластинчатые элементы, а потом нажмем

кнопку «Вытолкнуть»

![]()

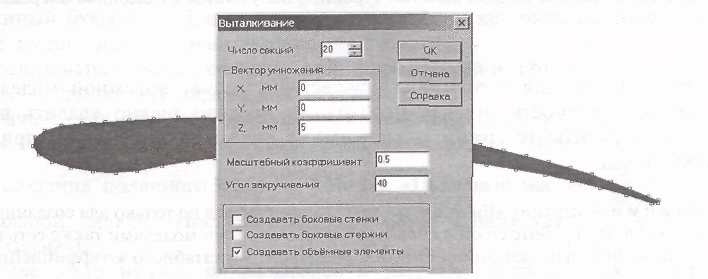

Рис. 6.16. Задание параметров выталкивания в диалоговом окне « Выталкивание»

на инструментальной панели «Инструменты» (меню «Инструменты», пункт «Выталкивание»). После перехода в этот режим необходимо построить вектор выталкивания, аналогичный вектору умножения, но привязанный к конкретному узлу. После введения вектора выталкивания открывается диалоговое окно «Выталкивание» (рис. 6.16).

Выталкивание (а также масштабирование и поворот конечного сечения относительно начального) осуществляем относительно выделенного узла (см. рис.6.15), который является одновременно и центром масштабирования, и центром поворота. Величина, стоящая в поле «Число секций», определяет количество элементов разбиения в направлении выталкивания. Количество элементов разбиения в направлении других координат зависит от параметров разбиения пластин исходного сечения.

Замечание. Величины масштабного коэффициента и угла закручивания, заносимы; в соответствующие поля ввода диалогового окна «Выталкивание», относятся к создаваемой части модели целиком (всем ее создаваемым секциям), а не к одной секции.

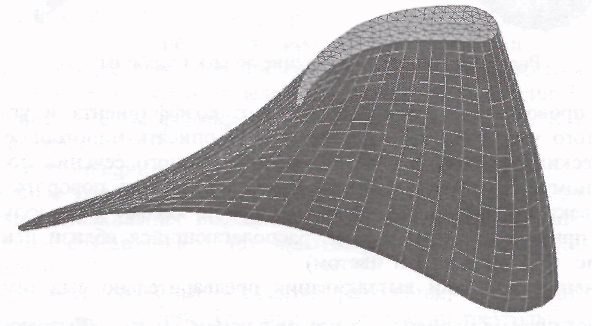

Полученная в результате данной операции объемная модель лопатки показана на рис. 6.17.

Рис. 6.17. Объемная модель лопатки турбины, полученная с помощью операции выталкивания

Напомним, что для того чтобы осуществить расчет объемной модели конструкции на прочность, из нее необходимо предварительно удалить вспомогательные элементы (стержни, пластины), а также задать опоры, приложить нагрузки и т. д.

Замечание. Операция «Вытолкнуть» может применяться не только для создания объемных элементов. При работе со стержневыми и оболочечными моделями также есть возможность производить выталкивание объекта с введением масштабного коэффициента и угла поворота.