- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

Глава 6

СОЗДАНИЕ И РАСЧЕТ МОДЕЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПЛАСТИНЧАТЫЕ (СВОЛОЧЕННЫЕ) И ОБЪЕМНЫЕ (СОЛИД) КОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, В РЕДАКТОРЕ МОДУЛЯ АРМ STRUCTURE3D

В этой главе рассматриваются возможности и приемы работы с модулем АРМ Structure3D по созданию и редактированию оболочечных моделей и моделей, содержащих объемные конечные элементы. Сложные модели, состоящие из пластинчатых и объемных элементов, целесообразно создавать в трехмерном редакторе АРМ Studio, специально адаптированным для построения или импорта трехмерных моделей и последующего проведения их прочностного расчета в модуле АРМ Structure3D. Возможности прочностного расчета при совместной работе АРМ Structure3D с редактором АРМ Studio будут рассмотрены в главе 7.

6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

При изложении материала этого раздела предполагается, что пользователь уже освоил основные технические приемы создания и редактирования пластинчатых элементов, подробно описанные в главе 4.

Под оболочечными будем понимать модели, состоящие только из пластинчатых элементов.

Вместе с тем, в процессе создания оболочечных моделей на первом этапе в качестве вспомогательных элементов могут использоваться стержни, которые из окончательной модели удаляются.

Пластины, из которых собирается оболочечная модель, должны быть разбиты на отдельные конечные элементы в соответствии с правилами разбиения, сформулированными в главе 4.

6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

В качестве примера рассмотрим процесс создания двух наиболее характерных моделей,

ПРИМЕР 1. Рассчитать распределение напряжений в цилиндрическом резервуаре (типа стальной бочки), заполненном водой. Размеры резервуара: диаметр основания 500 мм, высота 1200 мм, толщина стенки 3мм.

Первым этапом решения этой задачи будет создание в окне «Вид Сверху» стержневой модели основания резервуара, т. е. окружности радиусом 250 мм.

Замечание. Диаметр 500 мм — это «средний» диаметр основания, отличающийся от наружного и внутреннего диаметра на величину, равную толщине стенки.

Количество стержней, аппроксимирующих окружность, должно достаточно точно описывать ее свойства. В нашем случае (как и для большинства ос-

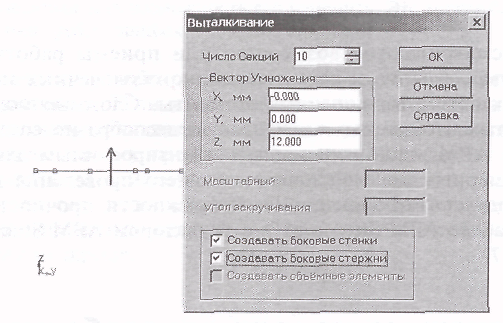

Рис. 6.1. Выталкивание окружности с целью создания цилиндрической поверхности

тальпых случаев) для разбиения окружности достаточно взять 15-5-18 стержней. Большее количество стержней может потребоваться в том случае, если нагрузка или тип закрепления сильно меняются в окружном направлении.

После построения окружности вытолкнем ее в вертикальном (вдоль оси Z) направлении с целью создания боковой поверхности резервуара (рис. 6.1). Выталкивание производим по правилам, описанным в п. 2.3.2.2. Для создания боковых стенок следует включить флажок опции «Создавать боковые стенки» диалогового окна «Выталкивание», а также указать величину и направление вектора умножения.

Величина вектора умножения выбирается исходя из следующих соображений: поскольку в процессе создания пластин желательно сразу разбивать их на конечные элементы, то модуль вектора умножения должен быть соизмерим с размером стержней, на которые разбита окружность. При этом форма получившеюся пластинчатого конечного элемента будет близка к оптимальной.

В рассматриваемом случае величину вектора умножения по координате Z откорректируем в поле окна (см. рис. 6.1) таким образом, чтобы, во-первых, при заданной высоте резервуара (1200 мм) получилось бы целое число секций, а во-вторых, чтобы количество конечных элементов в направлении максимального размера было порядка 8-10, по крайней мере не менее 5 (это требуется для обеспечения корректности процедуры разбиения). Руководствуясь этими соображениями, число секций умножения выбираем равным 10, а величину вектора умножения-- 12 см (120 мм), поскольку 12 х 10 = 120 (см). После нажатия кнопки «ОК» и выполнения процесса выталкивания получаем боковую поверхность резервуара, уже разбитую на конечные элементы (рис. 6.2).

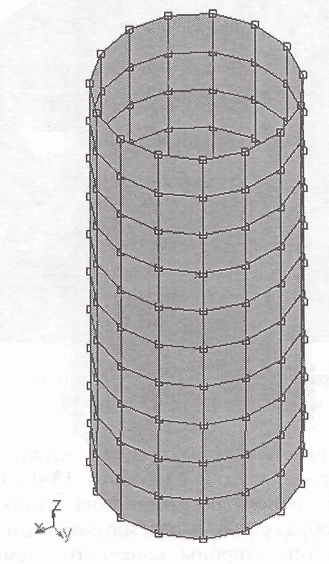

Рис. 6.2. Созданная модель боковой поверхности цилиндра

Созданная трехмерная модель боковой поверхности цилиндра кроме пластинчатых элементов содержит также и стержни, которые в данном случае носили вспомогательный характер. Из окончательного варианта модели такие стержни должны быть удалены. Для того чтобы это сделать, следует отключить показ пластин и показ узлов, выключив соответствующие кнопки «Показать узлы» и «Плоские пластины» на панели инструментов «Фильтры вида». После этого на экране монитора остаются только стержни, которые нужно выделить и удалить. Затем показ пластин и узлов надо снова включить, и в итоге получаем модель трубы, содержащую только пластины, т. е. являющуюся оболочечной.

Итак, модель боковой поверхности цилиндрического резервуара создана. Следующим этапом будет формирование основания. Проще всего это сделать с использованием режима «Произвольная пластина с разбиением».

Для построения основания разворачиваем модель таким образом, чтобы можно было видеть все узлы, к которым будет осуществляться привязка (подробно процесс работы в этом режиме описан в п. 4.2.2).

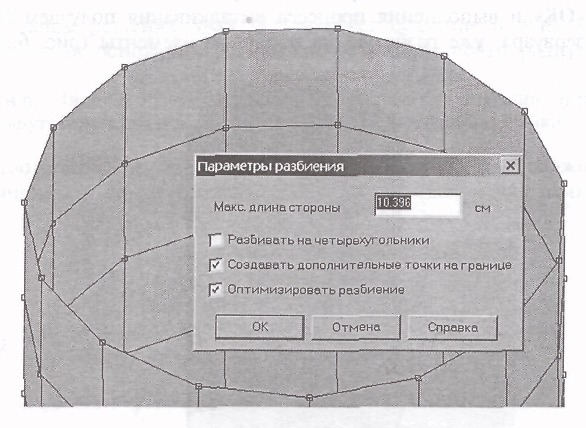

Затем необходимо задать параметры разбиения пластин в соответствующем диалоге (рис. 6.3). Величина максимальной длины стороны конечного элемента

Рис. 6.3. Задание параметров разбиения пластин при создании днища цилиндрического резервуара

создаваемой пластины выбирается таким образом, чтобы число элементов разбиения круга основания принадлежало диапазону 15-18 (это обусловлено требованием получения более точного распределения напряжений на дне резервуара). Исходя из этих соображений, в рассматриваемом случае предлагаемую величину максимальной длины стороны конечного элемента можно оставить без изменений. Завершаем процесс построения основания, соединенного с боковой стенкой в узлах, нажатием кнопки «ОК».

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ!

При выполнении этого построения желательно СНЯТЬ ФЛАЖОК в опции «Создавать дополнительные точки па границе» диалогового окна «Параметры разбиения». В противном случае на каждой из сторон многоугольников создаваемых пластин может появиться по одному дополнительному (в данном случае лишнему) узлу.

Следующий шаг — это задание толщины стенки резервуара. Для этого нужно на панели инструментов «Свойства» нажать кнопку «Задать толщину Всем» (меню «Свойства»/«Толщину Всем Пластинам») и о отрывшемся окне «Задать толщину пластины» (см. рис. 4.10) ввести значение 0,3 см. Напомним, что если толщина пластин явно введена не будет, то по умолчанию она принимается равной 1 мм.

Завершающим этапом перед запуском модели конструкции на расчет является задание опор и нагрузок. Предположим, что резервуар стоит на ровной

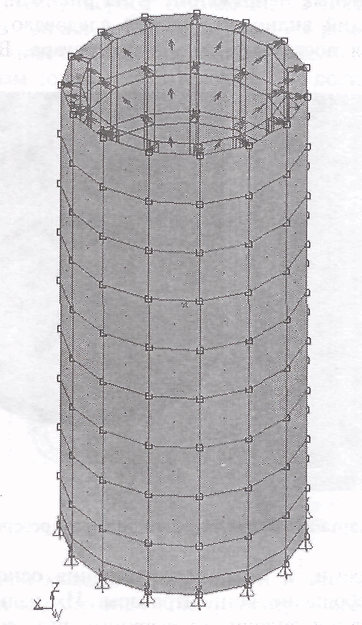

Рис. 6.4. Расчетная модель резервуара с водой

поверхности, причем контакт с этой поверхностью осуществляется по окружности основания. Это примерно соответствует случаю, когда по окружности основания имеется небольшой бортик. Специально бортик добавлять в модель не будем, но его наличие учтем в опорах.

После выделения всех узлов окружности основания зададим в них опоры с запретом перемещения по всем координатам, но разрешим поворот вокруг всех координатных осей.

Нагрузку от налитой в резервуар жидкости смоделируем нормальной распределенной силой. Гидростатическое давление на дно жидкости равно произведению плотности воды, ускорения свободного падения и высоты столба жидкости — в рассматриваемом случае это 0.012 Н/мм2.

Давление воды на боковые стенки будет различным для каждого ряда пластин. Оно будет определяться по той же формуле, только в качестве высоты столба жидкости выступает расстояние от верхнего края резервуара до середины пластины соответствующего ряда.

Определившись с величинами действующих сил, выделяем группы одинаково нагруженных пластин и задаем соответствующие нагрузки.

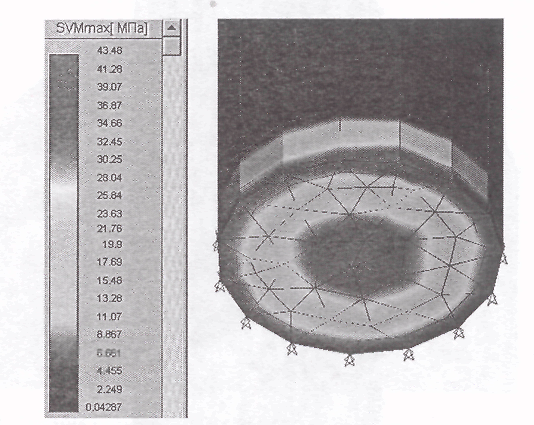

Закрепленная и нагруженная расчетная модель резервуара приведена на рис. 6.4, а карта эквивалентных напряжений — на рис. 6.5.

На карте напряжений видно, что, как и следовало ожидать, максимальной величины напряжения достигают на дне резервуара. Вблизи узлов, служащих

Рис. 6.5. Карта эквивалентных напряжений резервуара с водой

одновременно и опорами, и местами соединения основания с боковой стенкой, наблюдаются небольшие концентраторы. Их наличие обусловлено дискретностью моделирования сплошного сварного шва, соединяющего основание с боковыми стенками, а также точками закрепления. Если при создании модели исходную окружность основания разбивать на большее число частей, то величина концентрации в этих узлах уменьшится.

Результатом расчета является построение не только карты эквивалентных напряжений, по и карт других компонентов напряжений, а также карт перемещения отдельных элементов, реакций в опорах и т. п.

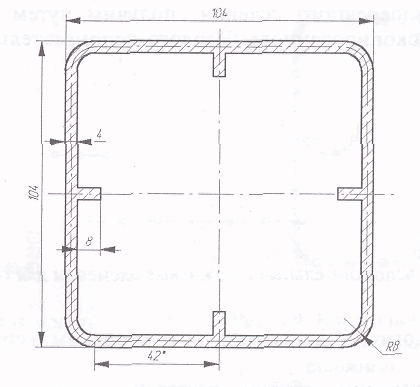

ПРИМЕР 2. Рассчитать на прочность участок коробчатого профиля длиной 150 мм с ребрами жесткости и округлениями на углах (рис. 6.6), приваренный по всему поперечному сечению к плоскости.

Отметим, что если бы длина профиля превышала его поперечные размеры примерно на порядок, то профиль с успехом можно было бы считать балкой соответствующего сечения и, следовательно, моделировать его стержневым элементом. В рассматриваемом случае длина профиля соизмерима с поперечными размерами, кроме того, нас интересует напряженно-деформированное состояние вблизи линии закрепления, поэтому модель будет состоять из пластин.

Целесообразно предусмотреть, чтобы разбиение пластин на конечные элементы проводилось, как и в предыдущем примере, одновременно с созданием пластин в процессе выталкивания.

Так как толщина стенок короба одинакова, то логично вначале построить модель, состоящую из тонких пластин, причем по размерам, соответствующим срединной плоскости модели (она показана на рис. 6.6 осевой линией). Затем можно задать пластинам толщину (по условию она составляет 4 мм).

Рис. 6.6. Чертеж поперечного сечения коробчатого профиля

Создание оболочечной модели короба, как и в предыдущем примере, проводится в два этапа: вначале строится контур поперечного сечения (при этом необходимо . воспользоваться вспомогательными стержнями, которые затем будут удалены), а затем полученный контур выталкивается в выбранном направлении.

Поскольку рассматриваемый контур симметричный, то можно построить только его четвертую часть, а остальные части получить за счет симметричного отображения сначала относительно горизонтальной оси, а затем относительно вертикальной, или наоборот.

Замечание. Если и модель, и действующие на нее нагрузки симметричны, то можно рассчитывать только одну из частей модели, задав соответствующие условия закрепления (условия симметрии),

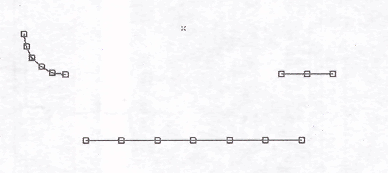

В рассматриваемом случае удобнее всего заготовить сначала основные базовые стержневые элементы, а остальные получить путем копирования и поворота. В качестве базовых элементов нам потребуются: горизонтальный стержень длиной 42 мм, горизонтальный стержень длиной 10 мм и участок дуги радиусом 8 мм и центральным углом 90° (рис. 6.7).

Для того чтобы одновременно с созданием пластин в процессе выталкивания проводилось также и их разбиение на конечные элементы, вспомогательные стержни следует разбить на отдельные равные части. Так, стержень длиной 42 мм разобьем, например, на шесть частей, десятимиллиметровый — на две части, а дугу — на пять частей. Стараемся, чтобы размеры будущих конечных элементов были примерно одинаковыми, но, учитывая, что углы конструкции представляют собой концентраторы напряжений, разбиение в углах желательно сделать более мелким. В этой связи разбиение дуги на 5 частей как раз и обеспечивает более мелкие конечные элементы в проблемной зоне (см. рис. 6.7).

Вертикальный стержень длиной 42 мм, который также необходим для создания контура поперечного сечения, получим путем поворота на угол 90° предварительно скопированного базового вспомогательного горизонталь-

Рис. 6.7. Базовые вспомогательные стержневые элементы для создания короба

ного стержня. Аналогично поступаем и с коротким вертикальным стержнем 10 мм.

После этого производим «сборку» четверти поперечного сечения короба. Делается это следующим образом. Выделив соответствующий элемент, в режиме «Редактировать» перемешаем (при нажатой левой кнопке мыши) тот узел, которым данный элемент будет присоединен к другому элементу, в направлении нужного узла до обеспечения привязки. После того как мы отпустим кнопку мыши, данный элемент присоединится к создаваемой модели.

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ!

Не забывайте после присоединения к модели очередного элемента снимать с него выделение.

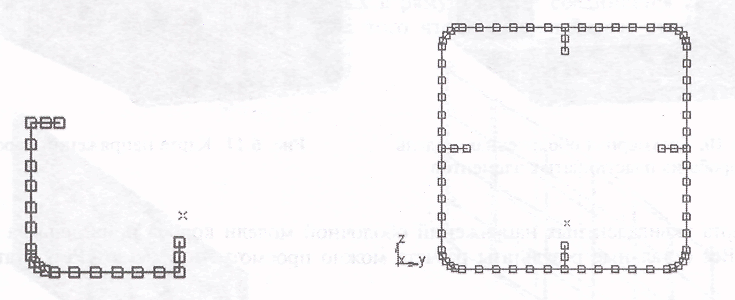

Собрав все элементы в надлежащем порядке, получим стержневую модель четверти поперечного сечения короба, изображенную на рис. 6.8.

Остальные части поперечного сечения короба достраиваем симметрированием полученной модели сначала относительно вертикальной оси, проходящей через узлы правого короткого вертикального стержня (см. рис. 6.8), а потом горизонтальной оси. Для симметричного отражения относительно вертикальной оси предварительно следует выделить весь объект, а после нажатия кнопки «Симметрия» провести через правый нижний узел вертикальную линию оси симметрии.

Замечание. Вертикальную (и горизонтальную) линию удобнее всего провести с использованием режима «Компас» (по умолчанию он включен), который к тому же автоматически визуально увеличивает толщину проводимой линии, когда она становится вертикальной или горизонтальной.

Операция симметричного отображения относительно горизонтальной оси симметрии производится аналогично.

В результате получаем контур поперечного сечения из вспомогательных стержневых элементов — он показан на рис. 6.9.

Рие. 6.8. Стержневая модель Рис. 6.9. Контур поперечного сечения,

четверти поперечного сечения построенный с помощью вспомо

короба гательных стержневых элементов

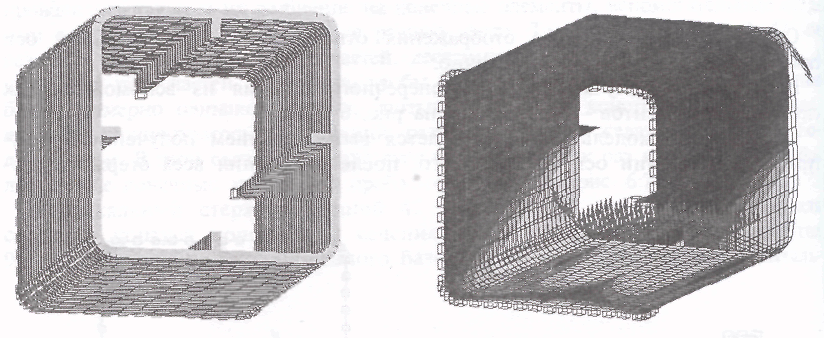

Оболочечная модель короба создается выталкиванием полученного контура в направлении оси X. Для этого, после выделения всех стержней, задаем вектор выталкивания таким образом, чтобы, во-первых, общая длина короба была кратна длине этого вектора, а во-вторых, получилась бы приемлемая форма отдельных пластинчатых конечных элементов (см. п. 4.2). В рассматриваемом случае длину вектора выбираем 5 мм, при этом число секций равно 30. Установив флажок напротив опции «Создавать боковые стенки» в диалоговом окне «Выталкивание» (см. рис. 6.1), получаем пластинчатую модель короба (рис. 6.10).

На рисунке изображен окончательный вариант модели после удаления вспомогательных стержневых элементов, а также задания толщины (4 мм) всем пластинам. Визуализация осуществлялась в режиме с нажатой кнопкой «Объемные пластины» на панели инструментов «Фильтры вида».

Для того чтобы полностью подготовить созданную модель к расчету на прочность, необходимо еще задать условия закрепления и приложить внешние нагрузки.

По условию короб приварен по нижнему торцу к массивной плоскости, поэтому целесообразно задать опоры в виде заделки во всех нижних узлах, предварительно выделив весь нижний ряд узлов на соответствующем виде.

В качестве нагрузки приложим к двум противоположным углам короба группу пар вращающих сил, а к узлам нижнего ребра— сосредоточенные силы. После этого модель можно отправлять на расчет.

Рис. 6.10. Трехмерная оболочечнан модель Рис. 6.11. Карта напряжений короба короба из пластинчатых элементов

Карта эквивалентных напряжений оболочной модели короба приведена на рис. 6.11. Все остальные результаты расчета можно просмотреть в меню «Результаты».