- •Глава 5

- •5.1. Типы стержневых конечных элементов

- •5.2. Создание модели конструкции с элементами типа «канат»

- •5.3. Использование видовых плоскостей при создании трехмерных моделей

- •5.3.1. Поворот модели и восстановление стандартного вида в каком-либо окне

- •5.3.2. Задание и показ положения видовой плоскости в активном окне

- •5.4. Работа с инструментами, предназначенными для изменения и редактирования модели конструкции

- •5.4.1. Копирование объектов в буфер обмена и вставка из буфера

- •5.4.2. Поворот объекта относительно глобальной системы координат

- •5.4.3. Создание зеркальной копии объекта

- •5.5. Задание локальной системы координат в узлах

- •5.6. Создание шарниров

- •5.6.1. Создание и редактирование шарнира в узле

- •5.6.2. Создание и редактирование шарнира на конце стержня

- •5.7. Освобождение связей стержневого элемента в узле

- •5.8. Задание упругих опор

- •5.9. Введение в модель конструкции сосредоточенных масс и моментов инерции

- •5.10. Создание модели спиральной пружины

- •5.11. Использование слоев в процессе создания и редактирования моделей конструкций

- •5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

- •5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

- •5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

- •5.13. Задание упругих связей

- •5.14. Задание совместного перемещения элементов модели конструкции

- •5.15. Проверка модели конструкции

- •5.15.1. Проверка модели конструкции на связанность

- •5.15.2. Проверка модели, содержащей стержневые элементы, на присвоение им поперечного сечения

- •5.15.3. Соединение близкорасположенных узлов

- •5.15.4. Проверка углов пластин

- •Глава 6

- •6.1. Оболочечные модели, их особенности и основные правила создания

- •6.1.1. Примеры создания моделей конструкций, состоящих из пластин (оболочек)

- •6.1.2. Использование в стержнево-пластинчатых моделях конструкциях пластин без жесткости

- •6.1.2.1. Создание пластин без жесткости и их особенности

- •6.1.2.2. Пути решения проблем, возникающих при создании модели с пластинами без жесткости

- •6.2. Создание и расчет моделей конструкций, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.1. Типы объемных конечных элементов. Рекомендации по подбору корректных параметров разбиения объемной модели на конечные элементы

- •6.2.2. Основные способы и приемы создания моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •6.2.2.1. Создание объемной модели лопатки турбины с помощью операции выталкивания

- •6.2.2.2. Операция генерации полярного массива

- •6.2.4. Использование инструмента «Выравнивание узлов» для построения сложных объемных моделей

- •6.2.5 Особенности подготовки к расчету моделей, содержащих объемные конечные элементы

- •Глава 7

- •7.1. Трехмерный редактор создания, импорта и разбиения моделей на конечные элементы

- •7.2. Создание или импорт объемной модели

- •7.3. Закрепление твердотельной модели и задание действующих на нее нагрузок

- •7.4. Генерация кэ-сетки

- •14. Проектирование трехмерных конструкций

- •7.5. Подготовка к расчету сборочных единиц

- •7.5.1. Импортирование сборочной единицы в редактор арм Studio

- •7.5.2. Задание совпадающих поверхностей в деталях сборочной единицы

- •Глава 8

- •8.1. Действие нагрузок на узлы модели конструкции

- •8.1.1. Нагрузки, заданные смещением узлов (осадкой опор)

- •8.1.2. Тепловой расчет

- •8.2. Особые случаи приложения нагрузок к стержневым элементам

- •8.2.1. Задание действующих на стержни распределенных нагрузок в глобальной системе координат

- •8.2.2. Задание предварительной деформации

- •8.2.3. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3. Действие нагрузок на пластинчатые элементы

- •8.3.1. Задание снеговых и ветровых нагрузок

- •8.3.1.1. Снеговые нагрузки

- •8.3.1.2. Ветровые нагрузки

- •8.3.2. Моделирование температурных нагрузок

- •8.3.2.1. Равномерная температурная нагрузка

- •8.3.2.2. Линейно изменяющаяся температурная нагрузка

- •8.4. Давление на объемные элементы модели

- •8.5.2. Силовые факторы, заданные ускорениями

- •8.6. Моделирование динамических

- •8.6.1. Задание динамической нагрузки с помощью специализированного редактора функций

- •8.6.1.1. Описание основных кнопок управления редактором функций

- •8.6.1.2. Задание графика динамической нагрузки

- •Глава 9

- •9.1. Проверка несущей способности стержневых элементов модели конструкции и подбор поперечных сечений

- •9.1.2. Размещение стержневых элементов модели в созданном конструктивном элементе и выполнение расчета

- •9.2. Расчет модели конструкции на устойчивость

- •9.2.2. Особенности подготовки модели конструкции к расчету на устойчивость

- •9.2.3. Просмотр результатов расчета на устойчивость

- •9.3. Деформационный расчет

- •9.4. Нелинейный расчет

- •9.5. Расчет собственных частот и собственных форм

- •9.6. Расчет вынужденных колебаний модели конструкции

- •9.6.1. Задание исходных данных

- •9.6.2. Просмотр результатов расчета вынужденных колебаний

- •9.7. Тепловой расчет и решение задачи термоупругости

- •9.7.1. Тепловой расчет

- •9.8.2. Решение задачи термоупругости

- •9.7.3. Решение задачи термоупругости

5.12. Внецентренное соединение стержневых элементов модели конструкции

В АРМ Structure3D соединение стержневых элементов в узел друг с другом, а также с пластинчатыми элементами, по умолчанию происходит по линии, проходящей через центр масс (центр тяжести) поперечных сечений, присвоенных этим элементам. Большей частью подобная постановка задачи вполне оправдана, поскольку стержни считаются тонкими, и особых проблем при этом не возникает.

Однако довольно часто требуется соединить элементы конструкции произвольным образом, т. е. осуществить так называемое внецентрешюе соединение. АРМ Struclure3D позволяет это сделать.

Пусть, например, требуется присоединить пластину к «полке» швеллера, а не к центру тяжести. В АРМ Structure3D предусмотрена возможность сместить поперечное сечения стержня (швеллера) относительно линии, связывающей два узла.

Рассмотрим случай внецентренного соединения элементов подробнее.

5.12.1. Стандартные точки сечения, к которым может осуществляться привязка при внецентренном соединении

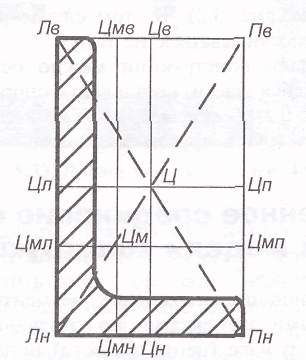

Пусть стержень, который будет присоединяться к соседнему элементу внецентренно, имеет несимметричное поперечное сечение, например, в виде неравнополочного уголка, изображенного на рис. 5.34. На этом рисунке используются следующие обозначения:

Ц -- центр сечения, т. е. точка пересечения диагоналей прямоугольника, в который заключено сечение (этот прямоугольник образует границы сечения);

Цм — центр масс сечения (центр тяжести);

Цмл, Цмп -- проекции центра масс на левую и правую границы сечения соответственно;

Цмв, Цмн — проекции центра масс на верхнюю и нижнюю границы сечения соответственно;

Цл, Цп, Us, Цн — проекции центра сечения на его границы (левую, правую, верхнюю и нижнюю);

Лв, Пв, Лн, Пн -- точки сечения, определяющие его границы, соответственно слева вверху, справа вверху, слева внизу и справа внизу.

Рис. 5.34. Стандартные точки привязки сечения

Эти четырнадцать точек сечения и являются теми стандартными точками, к которым может быть осуществлена привязка сечения.

5.12.2. Описание процесса внецентренного соединения стержней

Прежде чем приступать к осуществлению внецентренного соединения стержневых элементов, необходимо создать стержневую модель и присвоить сечения тем стержням, которые будут соединяться внецентренно. Желательно также предварительно произвести их поворот, если это необходимо.

Точка привязки сечения задается в локальной системе координат стержня. Напомним, что ось X локальной системы координат (ось стержня) проходит через узлы 0 и I, которые соединяет этот стержень. Первоначальная точка привязки — это центр тяжести сечения. При изменении точки привязки стержня положение оси X локальной системы координат остается неизменным, но к

Рис. 5.35. Исходное положение стержня Рис. 5.36. Смещенное положение

перед заданием точки привязки стержня

тачьной панели «Фильтры вида». Строго говоря, можно установить выбранную точку привязки выделенного стержня и в режиме отрисовки стержней в виде «проволочной модели», но в этом случае у пользователя отсутствует возможность анализировать смещение стержня в зависимости от выбора точки привязки, поскольку «проволочный» стержень смещаться никуда не будет.

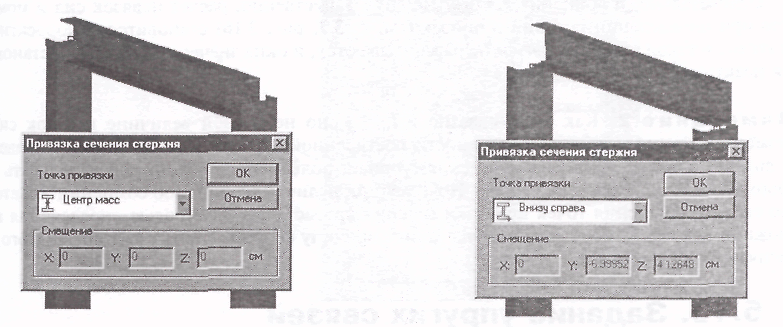

Затем в меню «Свойства» выбираем пункт «Точка привязки сечения...», и появляется окно «Привязка сечения стержня» (рис. 5.35). На этом рисунке показано, что первоначально стержень имеет соединение с другими узлами в точке «Центр масс».

Из выпадающего списка «Точка привязки» диалога привязки сечения стержня можно выбрать одну из стандартных точек привязки. Можно также задать произвольное положение этой точки, для чего в выпадающем списке «Точка привязки» нужно остановиться на опции «Задан пользователем» и в ставших активными полях ввода «Смещение» ввести координаты точки привязки вручную, задав смещение по трем координатным осям локальной системы координат стержня.

Одновременно с выбором точки привязки стержень будет смещаться в заданном направлении. На рис. 5.36 показано расположение стержня в выбранной точке привязки.

СОВЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ!

Обратите внимание, что координате X соответствует смещение стержня вдоль своей оси!

При последующем открытии диалога привязки сечения стержня в неактивных полях ввода «Смещение» будут показываться координаты смещения данного стержни относительно центра масс, как это видно на рис. 5.36.

Замечание 1. Внецентренное соединение стержней имеет некоторую особенность. Дело в том, что поскольку узел соединяемого внецентренно стержня не смещается, то нагрузка, приложенная к узлам смещенного стержня, остается на месте. Но смещение поперечного сечения относительно узла вызывает появление дополнительного плеча силы, а, следовательно, и дополнительного момента. Естественно, расчет невязок сил и моментов при определении реакций в опорах (см. п. 3.3, рис. 3.16) становится некорректным, поэтому в такой модели невязки не рассчитываются, и окна значений последних становятся неактивными.

Замечание 2. Как было сказано в п. 3.3, по ненулевой величине невязок сил и моментов можно судить о корректности построенной модели. Дополнительное введение стержней с внецентренным соединением лишает пользователя возможности получать информацию о корректности модели. Поэтому при наличии каких-либо сомнений желательно еще до изменения точек привязки сечения провести расчет с целью определения возможной некорректности, найти и устранить причину се появления, а уже после этого изменять точки привязки сечений.