- •Содержание

- •Глава 1. Содержание общих геологических карт…………9

- •Глава 2. Содержание схематических геологических карт приложения III и указания к работе с ними…..32

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Содержание общих геологических карт

- •1.1. Условности на общих геологических картах

- •1.2. Элементы залегания пласта

- •1.2.1. Определение элементов залегания пласта

- •1.3. Чтение геологических карт

- •1.4. Геологические профили (разрезы)

- •1.5. Построение геологических профилей по карте, не имеющей высотных характеристик

- •Глава 2. Содержание схематических геологических карт приложения III и указания к работе с ними

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Космонавтов, 3

1.5. Построение геологических профилей по карте, не имеющей высотных характеристик

Задача построения топографического профиля по мелкомасштабным картам, не имеющим горизонталей, усложняется. В данном случае можно судить лишь об относительных превышениях одних точек местности над другими. Например, если мы проследим направление течения какой-нибудь реки, то можем сказать, что из двух точек, взятых в ее русле, выше та, которая расположена ближе к истоку.

Рис.11. Последовательные стадии составления геологического

профиля по карте с горизонталями [4].

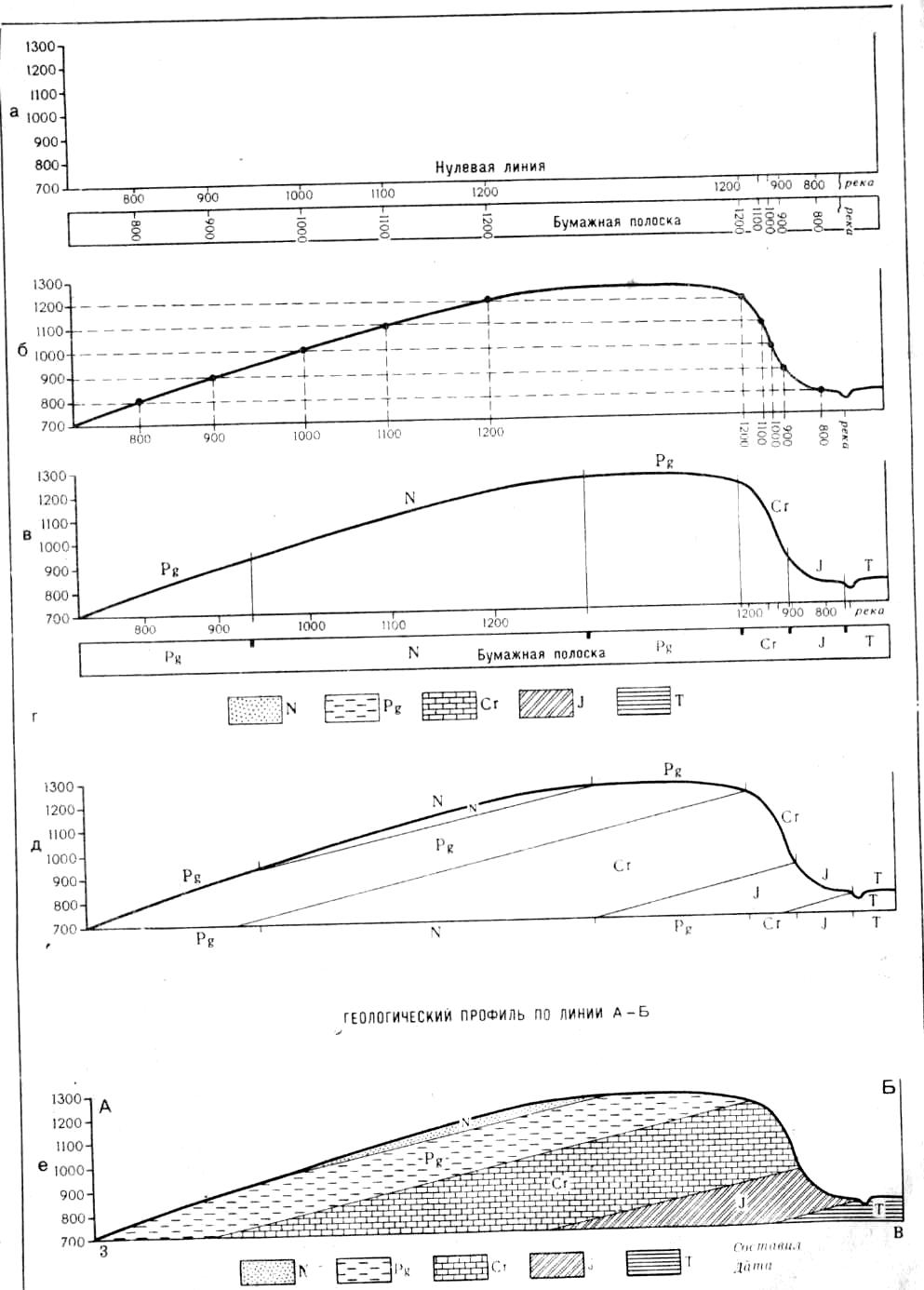

Рис.12. Последовательные стадии составления геологического профиля по карте без горизонталей:

а — геологическая карта с нанесенной на ней линией профиля А – А1;

б — е — стадии вычерчивания профиля [4].

Если сделаем поперечное сечение через водораздел двух рек, самыми низкими будут точки, расположенные в руслах рек, а наиболее высокими — точки на междуречном пространстве (на водоразделе). Естественно, что при составлении такой основы профиля приходится условно задаваться величинами превышений водоразделов над руслами рек. При этом, конечно, следует учитывать характер рельефа местности, через которую проходит линия профиля.

На рисунке 12 изображена геологическая карта с проведенной на ней линией профиля А—А1.

Приложив к линии профиля полоску бумаги и отметив на ней центральные точки водоразделов и точки пересечения профиля с руслами рек, перенесем их на нулевую линию. Примем условно, что максимальное превышение точек водоразделов над руслами рек равно 200 м.

Имеются ли какие-нибудь данные о рельефе водоразделов и характере склонов рек, пересекаемых линией профиля?

Исходя из того что водоразделы сложены морскими осадками неогена и что эрозионное расчленение территории находится в начальной стадии (большие пространства водоразделов сложены неогеном, а более древние породы выходят узкими полосами вдоль долин рек), можно предполагать, что центральные части водоразделов имеют плоский рельеф. Склоны рек имеют неодинаковую крутизну: западные значительно круче восточных. Об этом можно судить на основании ширины выходов пластов палеогенового и мелового возраста. В самом деле, при одинаковой мощности горизонтально залегающих пластов ширина выхода их на поверхность будет зависеть от уклона поверхности.

Используя полученные в результате анализа данные, строим топографическую поверхность (см. рис. 12,6). Дальнейший порядок построения профиля остается таким же, как и в случае построения геологического разреза по карте с горизонталями (рис. 12,в,е).

Глава 2. Содержание схематических геологических карт приложения III и указания к работе с ними

Карта № 1 масштаба 1:1000. В западной части карты показаны горизонтально лежащие слои, восточная часть ее свободна от геологической нагрузки. Требуется построить по карте сводную колонку и распространить геологические границы на большую правую часть карты. При этом следует учитывать существование сброса, восточное крыло которого поднято на 20 м.

Карта № 2 масштаба 1:50000. Изображены горсты и грабены в условиях горизонтальной структуры. К одному из грабенов приурочена современная долина реки, выполненная аллювиальными отложениями. Требуется установить мощность слоев и составить сводный разрез участка, определить вертикальную амплитуду смещения по разрывам, выделить на карте горсты и грабены.

Карта № 3 масштаба 1:2000. На карте представлена толща горизонтально лежащих слоев, границы которых примерно параллельны горизонталям рельефа. Исключение представляет собой центральная часть площади, где залегание пластов осложнено меридианально-вытянутой флексурой. Западное крыло флексуры опущено на 20 м. Порядок знаков в легенде нарушен. Требуется определить по карте стратиграфическую последовательность, условия залегания и мощности слоев, направление и угол падения их на смыкающем крыле флексуры.

Карта № 4 масштаба 1:1000. Показан выход одного пласта, полого наклоненного к юго-западу. Имеются также разрезы двух буровых скважин, местоположение которых обозначено на карте. Требуется определить элементы залегания пласта и, используя данные буровых скважин, построить геологическую карту всего участка.

Карта № 5 масштаба 1:10000. В западной части карты изображены две толщи, разделенные несогласием. Нижняя из них, сложенная породами верхней юры, мела и эоцена, полого наклонения к северу, верхняя — неогеновая — залегает горизонтально. Правая — восточная— часть карты не имеет геологической нагрузки. Требуется распространить на нее геологические границы, учитывая существование взброса, восточное крыло которого опущено на 100 м.

Карта № 6 масштаба 1:10000. На карте представлены две моноклинально залегающие толщи, наклоненные в одном направлении, но под несколько различными углами. Порядок знаков в легенде нарушен. Требуется определить элементы залегания и мощности пластов, выявить поверхность несогласия и определить величину угла несогласия, установить по карте стратиграфическую последовательность слоев.

Карта № 7 масштаба 1:10000. Изображены две толщи, имеющие падение в северо-восточном направлении под несколько различными углами. Нижняя — ордовикская — наклонена более полого, чем верхняя, образованная породами девона и карбона. В долине реки имеются аллювиальные отложения. Требуется определить элементы залегания и мощности слоев, взаимоотношения между ними, наклон нижней толщи до образования верхней моноклинали.

Карта № 8 масштаба 1:10000. На карте отсутствуют горизонтали рельефа и умышленно нарушен порядок знаков в легенде. Изображена толща слоев, наклоненных к северо-востоку и перекрытых горизонтально лежащими отложениями. Требуется определить элементы залегания и мощности пластов, используя показанные на карте высотные отметки, установить правильную последовательность слоев.

Карта № 9 масштаба 1:2000. Представлены два комплекса пород — нижнепалеозойский и кайнозойский, залегающие моноклинально и разделенные угловым и азимутальным несогласием. Требуется определить элементы залегания слоев, найти величины угла несогласия и азимутального несогласия.

Карта № 10 масштаба 1:25000. Распространены три моноклинально залегающих комплекса, образованных породами верхней юры и нижнего мела, верхнего мела — миоцена и плиоцена. Между ними имеются незначительные угловые несогласия. Требуется определить элементы залегания и мощности слоев, найти поверхности несогласия и величины углов несогласия.

Карта № 11 масштаба 1:2000. Представлено несколько моноклинально залегающих пачек, характеризующихся различной величиной наклона в одном и том же направлении. Крутизна падения слоев уменьшается вверх по стратиграфическому разрезу. Требуется определить элементы залегания и мощности пластов, установить положение поверхностей несогласия.

Карта № 12 масштаба 1:10000. Изображены две моноклинально падающие толщи, разделенные небольшим угловым и значительным азимутальным несогласием. Знаки в легенде расположены в произвольном порядке. Требуется определить элементы залегания и мощности слоев, величины угла несогласия и азимутального несогласия, установить по карте стратиграфическую последовательность отложений.

Карта № 13 масштаба 1:10000. Представлено сочетание моноклинально залегающих толщ мезозоя и горизонтально лежащих отложений неогена. Осадочные породы прорваны различными по своей форме и геологическому возрасту интрузивами. Самым древним из них является согласное тело сиенит-порфиров, более молодого возраста дайка диорит-порфиритов и наиболее молодой — силл диабазов. Требуется определить условия залегания и взаимоотношение осадочных и магматических пород, форму и относительный возраст интрузивных тел.

Карта № 14 масштаба 1:2000. Показаны две полого наклоненные под различными углами толщи, образованные породами мезозоя и кайнозоя. Залегание слоев осложнено флексурой, западное крыло которой опущено. В нижней толще флексура переходит в сброс с той же амплитудой смещения. Требуется определить условия залегания слоев, выявить флексуру и разрывное нарушение, найти их простирание и вертикальную амплитуду.

Карта № 15 масштаба 1:10000. На карте показаны три разделенные несогласиями толщи пород. Нижняя из них, относящаяся к мезозою, и средняя — палеогеновая — наклонены в различных направлениях. Вышележащие породы плиоцена залегают горизонтально. Имеется поперечный разрыв, затрагивающий только нижнюю толщу. Требуется определить элементы залегания слоев и сместителя разрыва, величину азимутального несогласия между моноклинально залегающими толщами, тип тектонического разрыва, вертикальную амплитуду смещения и время проявления движений.

Карта № 16 масштаба 1:10000. В пределах изображенного на карте участка распространены два моноклинально залегающих комплекса, разделенных угловым и азимутальным несогласием. Нижний из них, включающий породы верхней перми, триаса и юры, наклонен более круто, чем верхний, сложенный породами мела и плиоцена. Имеются два поперечных сброса, образующих грабен. Один из сбросов полностью скрыт под аллювием в долине реки. Требуется определить элементы залегания слоев, величину угла несогласия и азимутального несогласия, амплитуду вертикального смещения по сбросам.

Карта № 17 масштаба 1:20000. Представлены три толщи пород, разделенные несогласиями. Нижняя из них, палеозойского возраста, имеет падение к северо-востоку; примерно в том же направлении, но с незначительным азимутальным несогласием наклонена толща палеогена. Они покрываются горизонтально лежащими породами плиоцена. В долине реки показаны аллювиальные отложения, под которыми имеется не выходящий на поверхность сброс. Смещением затронуты только породы палеозоя. Требуется определить условия залегания и мощности слоев, выявить тектонический разрыв, установить его вертикальную амплитуду и геологический возраст.

Карта № 18 масштаба 1:2000. Карта иллюстрирует несколько более сложное строение. Две моноклинально залегающие толщи, образованные породами триаса — юры и палеогена, разделены угловым и азимутальным несогласием. Они разбиты крутым взбросом, смещение по которому происходило в два этапа: в допалеогеновое время северное крыло было поднято на 20 м, после олигоцена то же крыло поднято на 10 м. Требуется определить элементы залегания и мощности слоев, угол несогласия и величину азимутального несогласия, установить последовательность и вертикальную амплитуду смещения по разрыву.

Карта № 19 масштаба 1:10000. Изображены два комплекса пород, нарушенных тектоническим разрывом. Нижний комплекс обнажен в ядре крупной антиклинальной складки. В пределах карты он залегает моноклинально и прорван двумя вертикальными дайками диабазов. Пологие крылья антиклинали сложены породами мела и миоцена. В предмеловое время разрыв проявился как правосторонний сдвиг, после миоцена движения по нему имели характер сброса. Требуется определить условия залегания и взаимоотношение слоев, направление, величину и последовательность смещения по разрыву.

Карта № 20 масштаба 1:10000. Изображены простые складки в породах нижнего палеозоя. Находящаяся на северо-западе участка антиклинальная складка симметрична, центральная синклиналь и юго-восточная антиклиналь имеют более крутое общее крыло. Требуется определить залегание слоев на крыльях складок, указать положение осей антиклиналей и синклинали.

Карта № 21 масштаба 1:1000. Карта предназначена для построения геологических границ в западной части карты, исходя из условий залегания слоев, показанных на восточной части площади. Поднятое на 10 м восточное крыло сброса сложено двумя комплексами пород. Нижний из них — палеозойский — образует симметричную синклинальную складку, простирающуюся в восток-северо-восточном направлении. Верхний, сложенный породами неогена, полого наклонен на запад. Западная часть карты не несет геологической нагрузки.

Карта № 22 масштаба 1:2000. Участок складчатой структуры, сложенный породами палеозоя. Изображены симметричная антиклинальная складка и сопряженная с нею синклиналь, имеющая вертикальное противоположное крыло. Мощность слоев на этом крыле несколько сокращена. Требуется определить простирание складок, падение и мощность слоев на их крыльях.

Карта № 23 масштаба 1:5000. Представлено сочетание двух несогласно залегающих комплексов. Нижний из них смят в асимметричную антиклинальную складку с крутым юго-восточным крылом, верхний—залегает моноклинально. На границе комплексов находится пластовое тело габбро-диабазов. Порядок знаков в легенде нарушен. Требуется определить последовательность и элементы залегания слоев, установить форму и характер залегания интрузивного тела.

Карта № 24 масштаба 1:2000. Изображены два структурных комплекса. Нижний из них — верхнепалеозойский — смят в меридианально вытянутые симметричные складки и прорван силлом диабазов и дайкой аплитов. Верхний комплекс представлен моноклинально залегающими породами палеогена и неогена, пересеченными пологими кварцевыми жилами. Требуется выявить условия залегания пород верхнего и нижнего комплексов, найти элементы залегания слоев, определить форму и геологический возраст интрузивных и жильных тел.

Карта № 25 масштаба 1:10000. Толща триасовых и юрских пород, смятых в симметричные складки северо-восточного простирания, прорвана штоком гранитов и дайкой гранит-порфиров. Имеется вертикальный сброс, северо-восточное крыло которого поднято на 100 м. На карту нанесены элементы прототектоники гранитов. Используя эти данные, требуется определить форму гранитного интрузивного тела.

Карта № 26 масштаба 1:2000. Нижний комплекс, образованный породами палеозоя, смят в симметричную антиклинальную складку и нарушен левосторонним сдвигом. Вышележащие меловые и неогеновые отложения залегают горизонтально. В основании плиоцена имеется параллельное несогласие. Требуется определить условия залегания и взаимоотношение пластов, тип разрывного нарушения, величину и время смещения по нему.

Карта № 27 масштаба 1:5000. Изображено сочетание простых складок в породах карбона и перми с горизонтально залегающими отложениями миоцена. Нижний комплекс нарушен вертикальными сбросом и сдвигом. Требуется определить условия залегания слоев, тип и геологический возраст разрывных нарушений, величину смещения по ним

Карта № 28 масштаба 1:20000. Имеются два складчатых комплекса — мезозойский и палеогеновый, перекрытые полого наклоненными к юго-востоку отложениями плиоцена. Антиклинальная складка в породах нижнего комплекса опрокинута на юго-восток и надвинута на породы палеогена. Требуется установить количество структурных комплексов и взаимоотношение между ними, условия залегания слоев, характер тектонического разрыва и время его проявления.

Карта № 29 масштаба 1:20000. Изображен тектонический покров в породах верхней юры, мела и палеогена. На смятое в простые симметричные складки основание надвинута лежачая складка, от которой сохранилось только опрокинутое крыло. Надвинутые породы имеют падение на восток и залегают несколько круче, чем наклоненная в ту же сторону поверхность покрова. Требуется определить условия залегания пластов и сместителя покрова.

Карта № 30 масштаба 1:10000. Изображает систему очень тесно сжатых, почти лежачих складок с северным падением осевых поверхностей под углом около 25° и северо-восточным погружением шарниров. Складки нарушены продольным надвигом, параллельным их осевым поверхностям. Требуется определить условия залегания пластов и максимальную горизонтальную амплитуду смещения по надвигу.