- •2. Ввп:сущность и методы измерения.

- •3. Макроэкономические показатели, производные от ввп

- •4. Номинальный и реальный ввп.Индекс цен. Дефлятор(инфлятор)ввп

- •7. Инфляция – снижение покупательной способности денег, процесс их обесценивания

- •3 Уровня спроса в экономике:

- •12. Классическая модель макроэкономического равновесия.

- •28. Денежно-кредитная политика.

- •29. Денежно-кредитная политика государства осуществляется через Центральный Банк рф, как правило, по двум направлениям:

- •Доходы и расходы государственного бюджета

- •40. Дефицит гос бюджета.

- •41. Государственный долг.

- •45. Модель is- lm

- •50. Понятие экономического роста.

- •52. Функции переходной экономики

- •55. Необходимость преобразования собственности. Приватизация в России, её формы, этапы и результаты.

- •56.Роль банковской системы в переходной экономике. Функции цб России, проблемы взаимоотношений с правительством и коммерческими банками.

- •57. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика в переходной экономике. Доходы и расходы российской бюджетной системы в переходный период. Принцип бюджетного федерализма.

- •58. Необходимость включения российской экономики в мировое хозяйство как важный элемент создания рыночной экономики. «Закрытая» и «открытая» экономика.

- •59.Основные проблемы и направления интеграционных процессов в переходной экономике. Проблемы интеграции России со странами снг.

- •60. Валютные курсы и платёжный баланс.

12. Классическая модель макроэкономического равновесия.

В основе классической модели лежит закон Жана Батиста Сэя, согласно которому само производство товаров создает доход, равный стоимости произведенных товаров.

Рыночная экономика не нуждается в государственном регулировании совокупного спроса и совокупного предложения. Рыночная система – саморегулируемый механизм. Она защищена от спада, поскольку механизмы саморегулирования постоянно приводят объем выпускаемой продукции к уровню соответствующему полной занятости. Инструментами саморегулирования служат цены, заработная плата и процентная ставка.

В реальной экономике это равновесие нарушается.

Классическая теория равновесия характеризуется следующими основными положениями:

Производство определяет спрос;

Только рыночные механизмы, а не государство могут способствовать достижению оптимума;

Деньги не имеют влияния на реальное производство;

Закон Сея;

Предложение товаров порождает свой собственный спрос и поэтому объем спроса не может быть меньше или больше объема предложения. AS=AD

Такая модель возможна только в условиях простого воспроизводства. Все производители расходуют полученные доходы только на потребление.

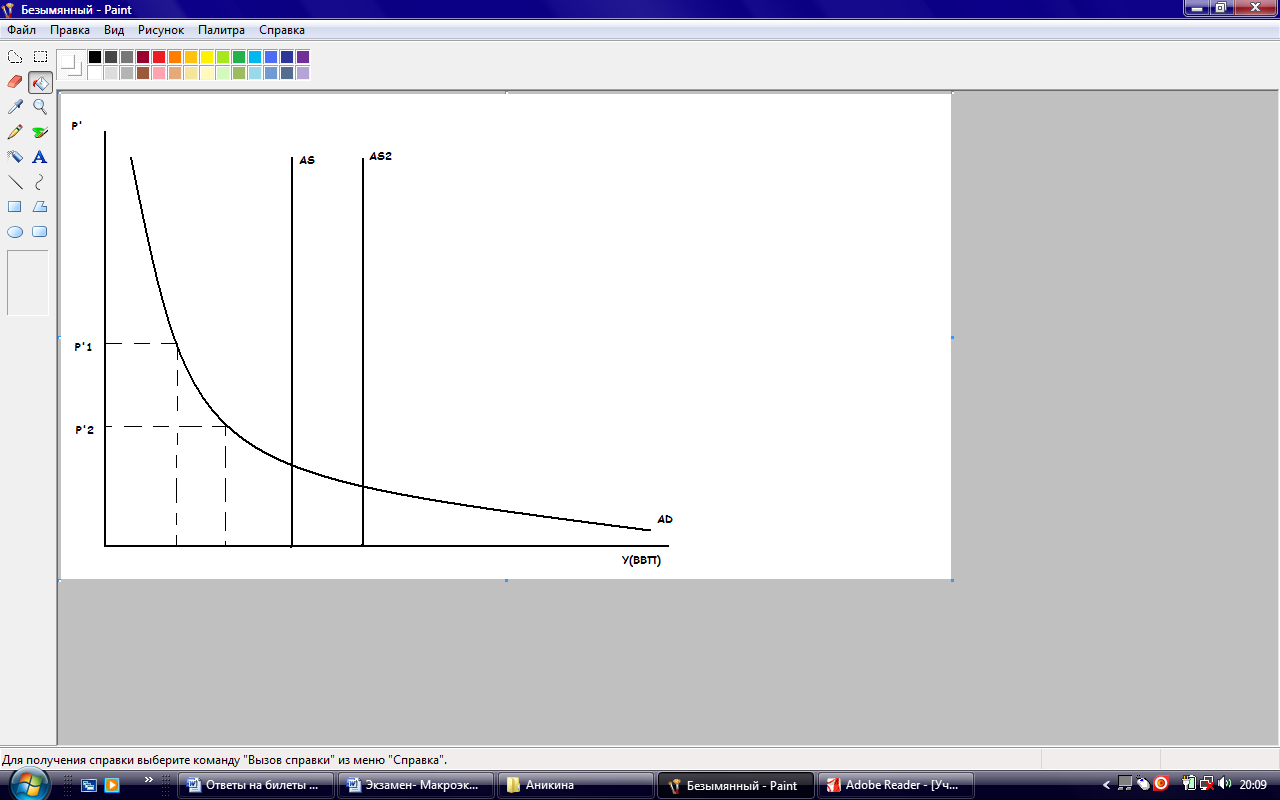

Предложение товаров в этой модели представлено вертикальным отрезком. Объяснение: предложение товара зависит от наличия фактора производства, а не от цен, а их количество в краткосрочном периоде не изменится, потому что объем производства постоянный.

Спрос же определяется уровнем цен, поэтому АД – классическая.

Изменение спроса по мнения классиков имеет номинальный, а не реальный характер.

13. Главная проблема макроэкономики – факторы, влияющие на уровень и динамику нац. дохода и его распределения.

Кейнс сосредоточился на изучении составных частей спроса – потребления и накопления.

По его мнению, спрос зависит от технологий, инвестиций, квалификации труда.

Основной недостаток теории – главенствующая роль государства. Эта проблема была частично устранена в неокейнсианстве.

Кейнсианская модель отличается от классической:

Расходы определяют производство.

Рыночные механизмы равновесия не совершенны, поэтому необходимо вмешательство государства.

Деньги в экономике – активный фактор развития.

Агрегатный подход к анализу.

Акцент в анализе на критический период.

Кейнс утверждал, что рыночные механизмы стабилизации (Р,Д) не надежны, т.к.:

Цены не действуют как стабилизаторы производства. В случае возрастания Д и Р растут. Если Д падает, цены остаются неизменными (эффект храповика – никогда назад). З/плата растет по принципу инфляционной спирали. Причинами этого является монополизм влияния профсоюзов.

Падение Д приводит как правило к сокращению производства это естественная реакция. Поэтому кривая предложения имеет не вертикальный вид, а горизонтальный.

Рост доходов и сбережений в экономике, не означает, что в той же пропорции растут инвестиции. Это происходит:

Сберегают больше одни (домохозяйства), а инвестируют другие (фирмы). И далеко не все сбережения попадают в инвестиции, очень значительная часть сбережений оседает в наличной форме – «предпочтение ликвидности».

Существует психологическая склонность людей к сбережениям, но этим деньги отвлекаются от потребления, что приводит к сокращению спроса, а значит и производства. Это приводит к безработице, инфляции. Все это обеспечивает сбережения – «парадокс бережливости». Лозунг Кейнса – «Потребляйте», а не «Сберегайте».

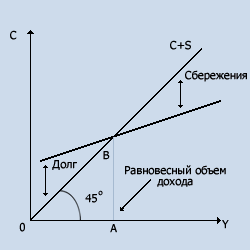

14. Потребление - общее количество товаров, купленных и потребленных в течение какого-то периода.

Как правило, люди склонны увеличивать своё потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растёт доход.

Потребительская функция:

c = a +bY

b – предельная склонность к потреблению

a – автономное потребление (потребление при нулевых доходах)

Предельная склонность к потреблению показывает, какую долю доп. денежных единиц потребитель использует на потребление.

Средняя склонность к потреблению - отношение общего потребления к общему наличному доходу.

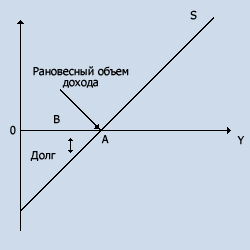

15. Сбережения - часть дохода домохозяйств после уплаты налогов, который не расходуется на приобретение потребительских товаров.

Предельная склонность к сбережениям - это доля дополнительного дохода, идущая на увеличение сбережений.

Средняя склонность к сбережению - Отношение сберегаемой части национального дохода ко всему национальному доходу.

16. Инвестиции — долгосрочные вложения капитала в предприятия разных отраслей с целью получения прибыли.

Инвестиционный спрос - желаемое или планируемое фирмами пополнение своего капитала.

прямые - вложения в производство

портфельные (финансовые) - вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги

реальные - финансовые вложения в землю, недвижимость, машины и оборудование, запасные части и т.д. включая затраты оборотного капитала;

проектные – кредиты

Факторы инвестиционного спроса:

1) величина накоплений, денежных доходов населения,

2) ожидаемый темп инфляции;

3) процентная ставка;

4) налоговая политика государства;

5) обменный курс денежной единицы;

6) воздействие иностранных инвесторов;

7) изменение экономической и политической ситуации и другие.

17. В классической модели каждый субъект экономики (домохозяйства, бизнес, государство) – поставщик и потребитель финансовых ресурсов.

Домохозяйства – стартовая точка возникновения инвестиций.

Равенство сбережений и инвестиций возможно, когда:

1) экономика закрыта, и свободные деньги полностью идут в сбережения

2) экономика открыта, возможности инвестирования бизнес-сообщества выше, чем за рубежом.

В классической (и неоклассической) модели экономического равновесия рассматривается прежде всего взаимосвязь сбережений и инвестиций на макроуровне. Прирост доходов стимулирует увеличение сбережений; превращение сбережений в инвестиции увеличивает объемы производства и занятости. В итоге вновь возрастают доходы, а вместе с тем и сбережения, и инвестиции. Соответствие между совокупным спросом (AD) и совокупным предложением (AS) обеспечивается через гибкие цены, механизм свободного ценообразования. Согласно классикам, цена не только регулирует распределение ресурсов, но и обеспечивает «развязку» неравновесных (критических) ситуаций. Согласно классической теории, на каждом рынке имеется одна ключевая переменная (цена Р, процент r, заработная плата W), обеспечивающая равновесность рынка. Равновесие на рынке товаров (через спрос и предложение инвестиций) определяет норма процента. На денежном рынке в качестве определяющей переменной выступает уровень цен. Соответствие между спросом и предложением на рынке труда регулирует величина реальной заработной платы.

Классики не видели особой проблемы в превращении сбережений домохозяйств в инвестиционные расходы фирм. Государственное вмешательство они считали излишним. Но между отложенными расходами (сбережениями) одних и использованием этих средств другими может возникнуть (и возникает) разрыв. Если часть доходов откладывается в форме сбережений, значит она не потребляется. Но чтобы потребление росло, сбережения не должны лежать без движения; они должны трансформироваться в инвестиции. Если этого не происходит, то тормозится рост валового продукта, значит, снижаются доходы, ужимается спрос.

Картина взаимодействия между сбережениями и инвестициями не столь проста и однозначна. Сбережения нарушают макроравновесие между совокупным спросом и совокупным предложением. Расчет на механизм конкуренции и гибкие цены при определенных условиях не срабатывает.

В результате, если инвестиции больше сбережений, возникает опасность инфляции. Если же инвестиции отстают от сбережений, то тормозится прирост валового продукта.

В отличие от классиков Кейнс обосновал положение, согласно которому сбережения являются функцией не процента, а дохода. Цены (включая заработную плату) не гибки, а фиксированы; точку равновесия AD и AS характеризует эффективный спрос. Рынок товаров становится ключевым. Уравновешивание спроса и предложения происходит не в результате повышения или понижения цен, а вследствие изменения запасов.

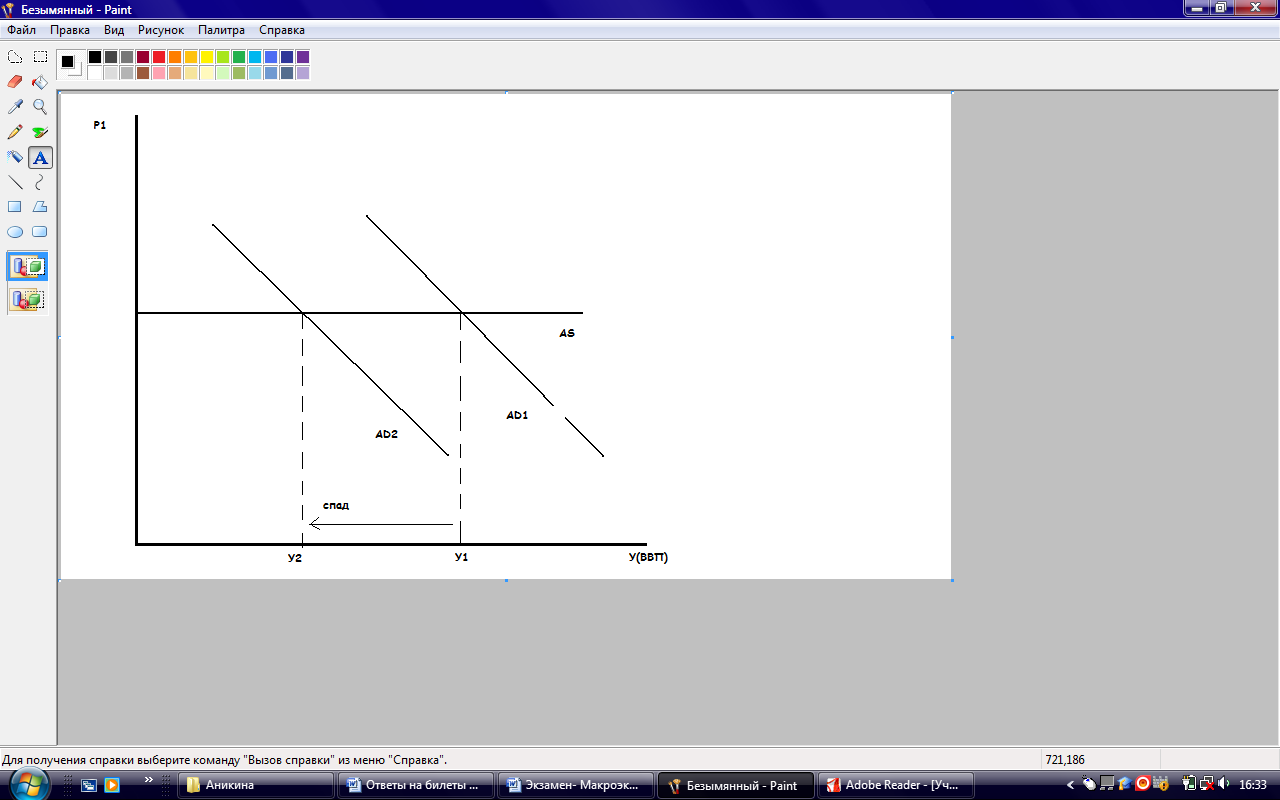

Кейнсианская модель AD - AS - базовая для анализа процессов выпуска товаров и услуг и уровня цен в экономике. Она позволяет выявить факторы (причины) колебаний и последствия.

Кривая совокупного спроса AD - количество товаров и услуг, которое способны приобрести потребители при сложившемся уровне цен. Точки на кривой представляют собой комбинации выпуска (Y) и общего уровня цен (Р), при которых рынки товаров и денег находятся в равновесии.

Совокупный спрос (AD) изменяется под влиянием динамики цен. Чем выше уровень цен, тем меньше запасы денег у потребителей и соответственно меньше количество товаров и услуг, на которое предъявляется платежеспособный спрос.

Между размерами совокупного спроса и уровнем цен существует и обратная зависимость: рост спроса на деньги влечет за собой повышение процентной ставки.

Кривая совокупного предложения (AS) демонстрирует, какое количество товаров и услуг может быть произведено и выброшено на рынок производителями при разных уровнях средних цен.

В краткосрочном периоде (два-три года) кривая совокупного предложения согласно кейнсианской модели будет иметь положительный наклон, близкий к горизонтальной кривой (AS1).

В долгосрочном периоде при полной загрузке мощностей и занятости рабочей силы кривая совокупного предложения может быть представлена в виде вертикальной прямой (AS2). Выпуск примерно одинаков при различном уровне цен. Изменения размеров производства и совокупного предложения будут происходить под-влиянием сдвигов производственных факторов, прогресса технологии.

Пересечение кривых AD и AS в точке N отражает соответствие равновесной цены и равновесного объема производства (рис. 25.3). При нарушении равновесия рыночный механизм будет выравнивать совокупный спрос и совокупное предложение; сработает, прежде всего, ценовой механизм.

В данной модели возможны следующие варианты:

1) совокупное предложение превышает совокупный спрос. Сбыт товаров затруднен, запасы нарастают, рост производства тормозится, возможен его спад; 2) совокупный спрос обгоняет совокупное предложение. Картина на рынке иная: запасы сокращаются, неудовлетворенный спрос стимулирует рост производства.

Экономическое равновесие предполагает такое состояние хозяйства, когда используются все экономические ресурсы страны (при наличии резерва мощностей и «нормальном» уровне занятости). В равновесной экономике не должно быть ни изобилия простаивающих мощностей, ни избыточной продукции, ни чрезмерного перенапряжения в применении ресурсов.

Равновесие означает, что общая структура производства приведена в соответствие со структурой потребления. Условием рыночного равновесия служит равновесие спроса и предложения на всех основных рынках.

Напомним, что согласно кейнсианским взглядам рынок не обладает внутренним механизмом, способным обеспечивать равновесие на макроуровне. Необходимо участие государства в этом процессе. Для анализа положения о равновесии при неполной занятости была предложена упрощенная модель Кейнса. Для исследования взаимосвязи процентной ставки и национального дохода на рынке товаров и рынке денег была разработана другая схема, объединившая анализ этих двух рынков.

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия исключает автоматическую связь между инвестициями и сбережениями. По Кейнсу, сбережения - это функция дохода. Инвестиции - это функция процентной ставки. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия предполагает, что сбережения приспосабливаются к инвестициям через национальный доход: прирост инвестиций приводит к росту дохода, который дает импульс сбережениям в объеме, соответствующем этому росту.

Парадокс бережливости: "Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит".

Если во время рецессии люди начнут экономить, то совокупный спрос уменьшится, что повлечет за собой уменьшение зарплат и уменьшение сбережений. Т.е. когда все экономят, это неизбежно должно привести к уменьшению совокупного спроса и замедлению экономического роста.

18. Автономные инвестиции - часть реальных инвестиций, зависящих только от факторов производства, и не зависящих от изменений национального дохода.

Теория мультипликатора определяет механизм изменения объемов национального продукта от изменения составных совокупных расходов.

Мультипликатор означает умножение.

Суть мультипликатора: объём национального производства растёт больше, чем растут инвестиции.

MI = ∆Y / ∆I

∆Y – прирост реального объёма нац. производства

∆I – прирост инвестиций

Инвестиционный мультипликатор показывает, на сколько денежных единиц увеличивается объёма нац. производства под воздействием одной доп. денежной единицы инвестиционных расходов бизнеса.

19. Индуцированные инвестиции - инвестиции, вызываемые потребностью общества в соответствующих товарах и услугах, на получение, производство которых используются инвестиции.

Теория акселератора утверждает, что объем инвестиций связан с объемом производства прямой пропорцией.

Акселератор означает ускорение

Акселератор - это отношение прироста инвестиций к вызвавшему его относительному приросту дохода, потребительского спроса или готовой продукции.

n = I / ∆Y

I – инвестиции

∆Y – спрос на данные инвестиции в количественном выражении

Акселератор показывает, на сколько рублей необходимо увеличить инвестиции при увеличении объёма национального производства на 1 рубль.

20. Спрос на деньги - количество денег, которое хотело бы иметь население и государство для удовлетворения своих потребностей.

Виды спроса на деньги:

1) спрос на деньги для сделок

2) спрос по мотиву предосторожности

3) спекулятивный спрос

Основной спрос на деньги формируется для обслуживания домохозяйств, корпораций и государства.

Уравнение денежного обмена Фишера:

MV = PQ

Р — уровень цен,

М — денежная масса, находящаяся в обращении,

V — скорость обращения денег,

Q — количество реальных товаров и услуг.

21. В классической теории решающим фактором уровня цен в экономике является количество денег в обращении, т.е. для определения уровня цен нужно было знать, сколько денег все домашние хозяйства склонны хранить.

Классическая дихотомия - это Теоретическое разделение величин на номинальные (денежные) и реальные, что предполагает независимую динамику реальных и денежных показателей.

Термин, обозначающий два значения переменной. В теории Давида Рикардо использовался для объяснения двузначности цен - абсолютной и относительной. Если денежная масса увеличивается, то цены растут, но их натурально-вещественные соотношения при прочих неизменных условиях остаются прежними. Деньги нейтральны по отношению к спросу на рабочую силу и уровень зарплаты.

Уравнение денежного обмена Фишера:

MV = PQ

Р — уровень цен,

М — денежная масса, находящаяся в обращении,

V — скорость обращения денег,

Q — количество реальных товаров и услуг.

22. Джон Мейнард Кейнс выделял три мотива, определяющих спрос на деньги:

1) транзакционный. Деньги необходимы для текущего приобретения товаров и услуг;

2) мотив предосторожности. Людям приходится сталкиваться с непредвиденными ситуациями, для чего у них должен быть некоторый запас денег;

3) спекулятивный мотив. Желание избежать потерь капитала, вызванных хранением активов в форме ценных бумаг в периоды ожидаемого повышения норм ссудного процента.

Следовательно, классическая теория связывает спрос на деньги главным образом с доходом. Основной фактор спроса на деньги - процентная ставка

23. Предложение денег - денежная масса, которая обращается в стране в данный момент.

Предложение денег в экономике осуществляет государство посредством банковской системы, включающей Центральный банк (ЦБ) и коммерческие банки (КБ).

ЦБ создает наличные деньги, которые поступают в экономику путем покупки у населения, фирм и правительства золота, ценных бумаг, валюты, а также через предоставление правительству и КБ кредитов. Часть наличности, поступившая в экономику от ЦБ, остаётся у домохозяйств и фирм, другая поступает в КБ в виде депозитов.

КБ из имеющихся у них депозитов формируют на специальном счете в ЦБ обязательные резервы. Оставшаяся у КБ часть денежных средств (избыточные резервы), может выдаваться в виде ссуд населению и фирмам.

24. Мультипликация денежной массы - процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков. Центральный банк может контролировать предложение денег, прежде всего путем воздействия на денежную базу. Изменение денежной базы, в свою очередь, оказывает мультипликативный эффект на предложение денег.

Выделяют три основных инструмента монетарной политики, с помощью которых ЦБ осуществляет косвенное регулирование денежно-кредитной сферы:

1) изменение учетной ставки (ставки рефинансирования), т. е. ставки, по которой ЦБ кредитует КБ;

2) изменение нормы резервирования, т. е. минимальной доли депозитов, которую КБ должны хранить в виде резервов (беспроцентных вкладов) в ЦБ;

3) операции на открытом рынке: купля или продажа ЦБ государственных ценных бумаг (используется в странах с развитым фондовым рынком).

Эти операции связаны с изменением величины банковских резервов, а следовательно, денежной базы.

Вместе с тем из сказанного выше следует, что основой денежной (монетарной) политики является теория денежного мультипликатора. Она показывает, что:

а) Центральный банк может контролировать денежную базу (наличность и резервы);

б) контролируя денежную базу (т. е. предложение денег), ЦБ полностью контролирует темп инфляции;

в) инфляция является монетарным явлением, поскольку известно, что реальный объем выпуска в долгосрочном периоде F* определяется производственной функцией (затратами факторов производства), номинальный PY* -- уровнем цен Р, а уровень цен -- предложением денег.

Денежный мультипликатор - коэффициент, показывающий степень прироста денежной массы в стране в результате изменения центральным банком величины денежной базы центральным банком.

Денежный мультипликатор = 1 / норма обязательных резервов

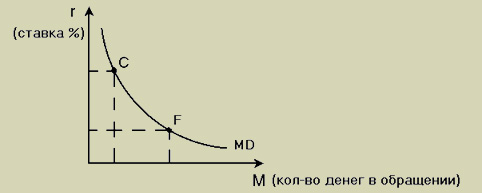

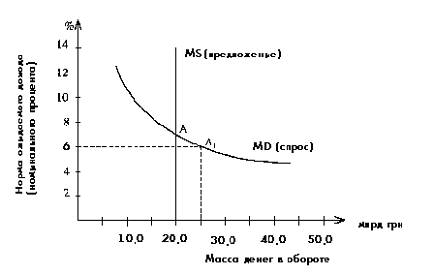

25. Модель денежного рынка получается в результате наложения кривых спроса и предложения:

Равновесие на денежном рынке устанавливается, если спрос на деньги равен их предложению, при определенной банковской процентной ставке. Сохраняться равновесие на денежном рынке будет в том случае, когда процентная ставка будет изменяться в том же направлении, что и доход. Например, если доходы в экономике возрастут, то это приведет к росту спроса на деньги, а следовательно, к увеличению процентной ставки. При снижении доходов возникает обратная ситуация.

26. Кредит - это отношение между кредитором и заемщиком, при котором кредитор передает заемщику деньги с обязательством в определенный срок возвратить такую же сумму денег.

Банковский кредит - кредит, представляемый банками в денежной форме.

Кредит обеспечивает перевод денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками.

Функции кредита:

Возвратность

Срочность

Платность

Перераспределительная функция

Ускорение концентрации капитала

Источники кредита:

1) средства, предназначенные для восстановления основного капитала;

2) часть оборотного капитала, высвобождаемая в денежной форме в связи с несовпадением времени продажи товаров и покупки сырья, топлива, выплаты заработной платы и т. п.;

3) средства бюджетной системы;

4) доходы и накопления населения.

Формы кредита:

1) Коммерческий

2) Банковский

3) Потребительский

4) Сельскохозяйственный

5) Ипотечный

6) Государственный

7) Международный

Принципы кредита: срочность, возвратность, платность, дифференцированность, обеспеченность и целевая направленность.

27. Банковская система - совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции.

Центральный банк – это эмиссионный банк, т.е. банк, наделенный правом эмиссии денежных знаков в обращение.

Функции ЦБ:

1.Денежно-кредитное регулирование экономики;

2.Эмиссия кредитных денег – банкнот;

3.Контроль за деятельностью кредитных учреждений;

4.Аккумуляция и хранение кассовых резервов других кредитных учреждений;

5.Кредитование коммерческих банков (рефинансирование);

6.Кредитно-расчетное обслуживание правительства (например, обслуживание

облигаций государственного займа, эмиссионно-кассовое исполнение

государственного бюджета);

7. Хранение официальных золотовалютных резервов.

Конечно, главной функцией центрального банка является кредитное

регулирование. Помимо административных методов (установления прямых

ограничений на деятельность коммерческих банков, проведения инспекций и

ревизий, издания инструкций, сбора и обобщения отчетности и т. д.),

центральные банки располагают и экономическим инструментарием для

регулирования банковской сферы. Его основными составляющими являются:

политика минимальных резервов, открытого рынка и учетная политика.

Коммерческий банк — организация, основной деятельностью которой является выдача кредитов и принятие вкладов (депозитов).

Функции КБ:

1) привлечение временно свободных денежных средств;

2) предоставление ссуд;

3) осуществление денежных расчетов и платежей в хозяйстве;

4) выпуск кредитных средств обращения;

5) консультирование и предоставление информации.

Операции КБ:

Пассивные — по привлечению денежных средств (операции управления с собств. Капиталом, по привлечению ресурсов, заемные операции).

Активные — по размещению денежных средств, связаны с распределением банковского капитала (расчётно-кассовые, валютные, кредитные, трастовые, операции с ценными бумагами, операции с основными фондами и т.д.)