- •Прикладное программирование

- •Часть 1

- •Прикладное программирование

- •Часть 1

- •1. Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •1.2.2. Перечень видов практических занятий и контроля

- •2. Рабочие учебные материалы

- •2.1. Рабочая программа (220 часов) Введение

- •Раздел 1. Технология программирования

- •Раздел 2. Ввод данных

- •Раздел 3. Управляющие окна

- •Раздел 4. Развитые компоненты

- •Раздел 5. Основные понятия субд

- •Раздел 6. Программирование баз данных

- •6.1. Невизуальные компоненты для построения бд

- •Раздел 7. Основные приёмы программирования бд

- •Раздел 8. Развитые приёмы программирования бд

- •Раздел 9. Интерфейс прикладного программирования api

- •Заключение

- •2.2. Тематический план изучения дисциплины

- •Тематический план для студентов заочной формы обучения

- •Структурно-логическая схема дисциплины «Прикладное программирование»

- •2.4. Временной график изучения дисциплины при использовании информационно-коммуникационных технологий

- •2.5. Практический блок

- •2.5.1. Практические занятия

- •2.5.2. Лабораторный практикум

- •2.5.2.1. Лабораторные работы для очной формы обучения

- •2.5.2.2. Лабораторные работы для очно-заочной формы обучения

- •2.5.2.3. Лабораторные работы для заочной формы обучения

- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •Опорный конспект Введение

- •Раздел 1. Технология программирования

- •1.1. Основная тенденция технологии программирования

- •Раздел 2. Ввод данных

- •2.1. Организация надежного ввода

- •2.2. Обработка строк

- •2.3. Средства группирования компонентов

- •Раздел 3. Управляющие окна

- •3.1. Управление выбором

- •3.2. Диалоговые окна

- •3.3. Многострочные окна

- •Раздел 4. Развитые компонеты

- •4.1. Работа с данными типа DateTime

- •4.2. Работа с двумерными массивами

- •4.3. Компоненты навигаторов.

- •4.4. Использование указателей

- •Раздел 5. Основные понятия субд

- •5.1. Общие сведения о базах данных (бд)

- •5.2. Концепция управления бд из среды Builder

- •5.3. Файлы и индексы

- •Раздел 6. Программирование баз данных

- •6.1. Невизуальные компоненты для построения бд

- •6.2. Навигация по нд

- •6.3. Доступ к полям нд

- •6.4. Визуальные компоненты для работы с бд

- •Раздел 7. Основные приёмы программирования бд

- •7.1. Сортировка, фильтрация и редактирование нд

- •7.2.Организация надежного ввода данных в бд

- •Раздел 8. Развитые приёмы программирования бд

- •8.1. Построение связей между таблицами бд

- •8.2. Работа с изображениями.

- •Раздел 9. Интерфейс прикладного программирования api

- •9.1 Встраивание звука

- •9.2. Вызов других приложений

- •Заключение

- •3.3. Глоссарий (краткий словарь основных терминов и положений)

- •3.4. Технические средства обеспечения дисциплины

- •3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ

- •3.5.1. Лабораторные работы, семестр 1

- •Работа 1.1. Проектирование программного проекта.

- •Вспомогательный теоретический материал Основная тенденция технологии программирования

- •Компонент ActionList

- •Связь пунктов меню Main Menu1 с действиями ActionList

- •Связь действий ActionList с изображениями ImageList

- •Кнопки быстрого доступа

- •Всплывающие подсказки

- •Использование стандартных действий

- •10 Правил технологии программирования

- •Работа 1.2. Надёжный ввод

- •Работа 1.3. Контейнеры

- •Работа 1.4. Компоненты выбора

- •Работа 1.5. Диалоги

- •Работа 1.6. Многострочные окна

- •Работа 1.7. Определение даты и временного интервала.

- •Работа 1.8. Обработка двумерных массивов.

- •Работа 1.9. Работа с каталогами и файлами.

- •3.5.2. Лабораторные работы, семестр 2

- •Работа 2.1. Начальное создание базы данных

- •Вспомогательный теоретический материал Общие сведения о базах данных

- •Концепция управления бд из среды Builder

- •Средство dbe (Database Borland Engine – машина Borland управления базой данных)

- •Альяс базы данных

- •Поля файла бд

- •Набор данных таблицы бд

- •Управление наборами данных в среде Builder

- •Модуль данных DataModule

- •Файлы и индексы

- •Содержание работы

- •Работа 2.2. Сортировка набора данных, русификация заголовков

- •Работа 2.3. Организация надежного ввода

- •//Проверка полей Panel2 - только для режима замены

- •Работа 2.4. Ввод данных посредством вспомогательных словарей.

- •Работа 2.5. Связи таблиц типа 1:1 и 1:n

- •Работа 2.6. Поля синхронного просмотра типа Lookup

- •Работа 2.7. Поиск и фильтрация

- •Работа 2.8. Особенности сохранения изображений в бд

- •Работа 2.9. Встраивание звука

- •Работа 2.10. Вызов других приложений

- •Методические указания к практическим занятиям

- •Заключение

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •Часть 1, первый семестр – контрольная работа, зачёт.

- •Часть 1, второй семестр – курсовой проект, экзамен.

- •4.1. Задание на контрольную работу и методические указания к её выполнению

- •Вниманию студентов, обучающихся с элементами дот.

- •Задание на курсовой проект и методические указания к его выполнению

- •Этапы работы над курсовым проектом

- •4.3. Текущий контроль Тренировочные тесты

- •4.4. Итоговый контроль Вопросы к зачёту, семестр 1

- •Вопросы к экзамену, семестр2

Работа 2.7. Поиск и фильтрация

[1], с.588-591, 611-615

Цель: Изучение способов построения фильтров

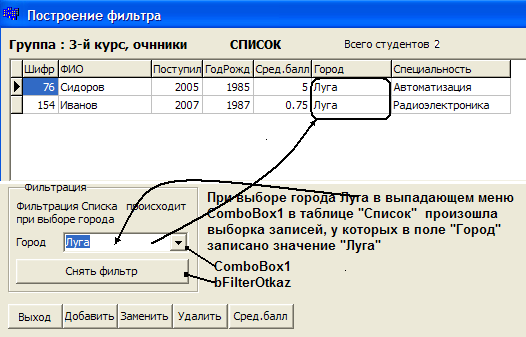

Результат: Получить интерфейс, аналогичный рис. 118.

Рис. 118. Организация фильтров

Последовательность действий.

Установите на интерфейсе группу управляющих компонентов в соответствии с рис. 118.

Для ComboBox1 выберите событие OnChange (при изменении) и запишите обработчик, создающий фильтр, например:

void __fastcall TForm1::ComboBox1Change(TObject *Sender)

{ tSpisok->Filtered=true;

tSpisok->Filter= "(Gorod='"+ComboBox1->Text+"')";

}

Постройте обработчик щелчка по кнопке «Снять фильтр», записав в нём команду:

tSpisok->Filtered=false

Скомпилируйте и выполните программу и убедитесь в правильности построенного фильтра.

Самостоятельно разберитесь в других методах построения фильтров:

способом прямого перебора записей таблицы и отбора тех строк, которые отвечают условию фильтрации;

методом SetRange.

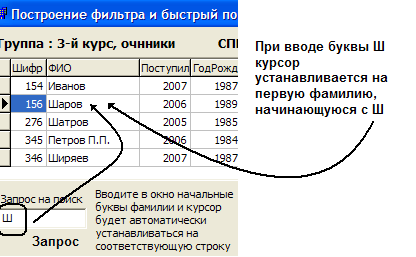

Организуйте быстрый поиск по полю «ФИО»: когда в окне поиска с пульта вводится очередная буква запроса на поиск, курсор в таблице автоматически устанавливается на первую запись, в которой напечатанный запрос входит как подстрока (рис. 119).

Если окно запроса имеет имя edPoisk, то процедура поиска может быть записана так:

void __fastcall TForm1::edPoiskChange(TObject *Sender)

{ TLocateOptions Regim; //тип переменной Regim объявлен как TLocateOptions,

//который используется только в функции поиска Locate

Regim<<loPartialKey; //loPartialKey системное значение режима –

//"Поиск по частичному совпадению значения поля"

tSpisok->Locate("FIO",Trim(edPoisk->Text),Regim); // запрос на поиск по

//частичному совпадению строки запроса

}

Рис. 119. Быстрый поиск – ввод первой буквы

Когда введена вторая буква, курсор перемещается на вхождение подстроки «Ши» (рис. 120).

Рис. 120. Быстрый поиск – ввод второй буквы.

Содержание отчёта: см.п. 3.5 «Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам».

Работа 2.8. Особенности сохранения изображений в бд

[1], с.239-244, 373-382

Цель: Изучение способов работы с изображениями в базе данных.

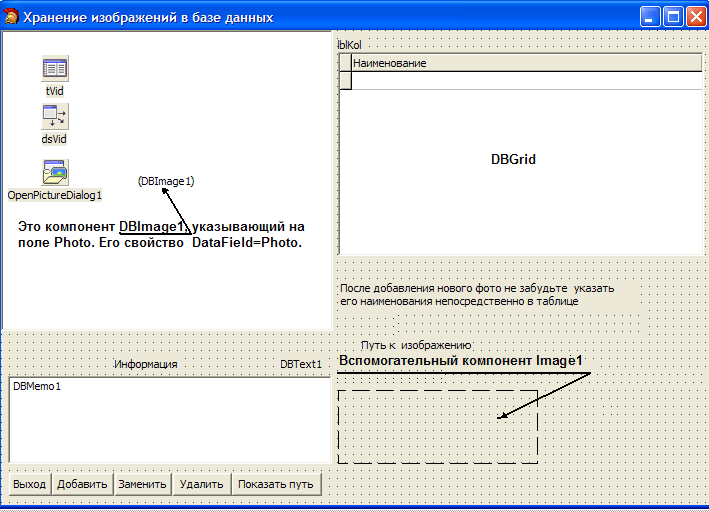

Результат: Получить интерфейс, аналогичный рис. 121.

Рис. 121. Работа с изображениями

Последовательность действий.

Создайте вспомогательную директорию , например Kartinki, и занесите туда несколько изображений. Эти рисунки обязательно должны иметь формат BMP.

С помощью утилиты DBD создайте файл vid.db базы данных для работы с изображениями. Пример структуры такого файла представлен на рис. 122.

Рис. 122. Примерная структура файла БД для хранения изображений

Назначение полей:

Поле |

Назначение |

Npp |

Уникальный ключ, поле с автоматическим приращением значения на 1 при добавлении новой записи к файлу (автоинкрементное поле) |

Naim |

Наименование рисунка |

Photo |

Поле для хранения собственно изображения. Его тип – G(graphic), размер поля не указывается, так как память под него выделяется динамически при присвоении этому полю значения картинки – см.листинг программы |

Path |

Системный путь к каталогу, откуда взят рисунок. В данном примере он используется только в информационном плане |

Memo |

Текстовая сопутствующая информация |

Создайте также вторичный индекс indVidNaim по полю Naim для сортировки рисунков по алфавиту.

Создайте интерфейс по образцу рис. 123, включив в него все необходимые невизуальные компоненты.

Рис. 123. Интерфейс программы работы с изображениями

Запишите обработчики событий по образцу листинга программы, представленного на рис. 124

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "uGlav.h"

#include "jpeg.hpp"

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

AnsiString ModeTSyn;

TForm2 *Form2;

// - - - - - - - -процедура вывода количества строк - - - - - - - -

void ShowKol()

{Form2->lblKol->Caption="Всего фото "+IntToStr(Form2->tVid->RecordCount);

}

// - - - - - - - -процедура «Показать кнопки» - - - - - - -

void ShowButtons()

{Form2->bDob->Show();Form2->bZam->Show();Form2->bUda->Show();Form2->bPath->Show();

}

Рис. 124. Листинг программы работы с изображениями надёжного ввода (начало, продолжение на следующей странице)

// - - - - - - - -процедура «Спрятать кнопки» - - - - - - -

void HideButtons()

{Form2->bDob->Hide();Form2->bZam->Hide();Form2->bUda->Hide();Form2->bPath->Hide();

}

//-----------конструктор объекта-----------------------------------------------------------

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::FormCreate(TObject *Sender)

{tVid->Open(); ShowKol();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::FormActivate(TObject *Sender)

{ Image1->Hide(); tVid->IndexName="indVidNaim";

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::bExitClick(TObject *Sender)

{ Close();

}

//--------Д О Б А В И Т Ь - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

void __fastcall TForm2::bDobClick(TObject *Sender)

{ HideButtons();

if (OpenPictureDialog1->Execute())

{ Image1->Picture->LoadFromFile(OpenPictureDialog1->FileName);

tVid->Insert();

tVid->FieldByName("Photo")->Assign(Image1->Picture);

tVid->FieldByName("Naim")->AsString=s;

tVid->FieldByName("Path")->AsString=s;

tVid->Post();

ShowKol();

}// конец if

ShowButtons();

}//конец bDobClick

//----З А М Е Н И Т Ь --------------------------------------------

void __fastcall TForm2::bZamClick(TObject *Sender)

{AnsiString s; int n;

s="Уточните действие:\nЗаменить только изображение, сохранив надписи (Yes)";

s=s+"\nЗаменить все элементы (All) ";

HideButtons();

Рис. 124. Листинг программы работы с изображениями надёжного ввода (продолжение, далее см. следующую страницу)

if (OpenPictureDialog1->Execute())

{ tVid->Edit();

Image1->Picture->LoadFromFile(OpenPictureDialog1->FileName);

/* здесь используется числовая переменная n, принимающая формальное числовое значение той кнопки, на которую нажмёт пользователь. В системе установлено такое соответствие:

кнопке Yes соответствует число 6

- - - - - All - 8

Cancel 2

Далее переменная n используется как аргумент переключателя switch*/

*/

n=MessageDlgPos(s,

mtConfirmation, TMsgDlgButtons()<< mbYes<< mbAll<<mbCancel,0,300,400);

switch (n)

{case 6:{tVid->FieldByName("Photo")->Assign(Image1->Picture);//Yes

tVid->Post();

break;}

case 8:{tVid->FieldByName("Photo")->Assign(Image1->Picture);//All

tVid->FieldByName("Naim")->AsString=OpenPictureDialog1->FileName;

tVid->FieldByName("Path")->AsString=OpenPictureDialog1->FileName;

tVid->Post();

break;}

case 2:{ tVid->Cancel();break;}//Cancel

}

}

ShowButtons();

}//конец bZamClick

//-- кнопка удаления строки файла изображений ---------------------------

void __fastcall TForm2::bUdaClick(TObject *Sender)

{

HideButtons();

if (MessageDlgPos("Подтвердите удаление фото "+

tVid->FieldByName("Naim")->AsString,

mtConfirmation, TMsgDlgButtons()<< mbYes<< mbNo,0,350,400)==mrYes)

{tVid->Delete();ShowKol();

}

ShowButtons();

}// конец bUdaClick

Рис. 124. Листинг программы работы с изображениями надёжного ввода (продолжение, далее см. следующую страницу)

//----кнопка управления видимостью пути к картинке-----------------------

void __fastcall TForm2::bPathClick(TObject *Sender)

{ if (lblPath->Visible==true)

{lblPath->Visible=false;DBText1->Visible=false;

bPath->Caption="Показать путь";

}

else {lblPath->Visible=true;DBText1->Visible=true;

bPath->Caption="Спрятать путь";

}

}// конец блока bPathClick

//--конец программы-----------------------------------------------------------

Рис. 124. Листинг программы работы с изображениями надёжного ввода (окончание, начало см. предыдущую страницу)

Обратите внимание на прием, позволяющий записать рисунок в базу данных – это метод Assign (назначить) в команде

tVid->FieldByName("Photo")->Assign(Image1->Picture);

эта команда динамически выделяет столько памяти, сколько места занимает объект Image1->Picture, и записывает эти байты в автоматически построенный вспомогательный файл vid.mb, а в поле Photo заносится ссылка на него. Такой прием называется «внедрение» объекта (embedding). В результате файл изображений получается достаточно объёмным (см. файл vid.mb в рабочем каталоге программы) , но он хранит в себе все рисунки, работает быстро и не зависит от местоположения исходных картинок.

А

Алгоритм записи изображения в базу

данных состоит из двух этапов:

Из директории изображений загрузить

в компонент TImage

нужный рисунок.

Присвоить информацию из TImage

соответсвующему полю файла базы данных.

ргументом метода Assign

может служить только рисунок,

находящийся в компоненте TImage,

поэтому и приходится помещать на форме

этот вспомогательный объект. Непосредственно

присвоить полю Photo

информацию из рисунка, хранящегося на

диске, невозможно, поэтому

Студенту следует по источнику [1] самостоятельно ознакомиться со способом передачи данных в файл изображений через системный буфер обмена ClipBoard.

Содержание отчёта: см.п. 3.5 «Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам».