- •А. Газовые и газоконденсатные залежи (месторождения)

- •1. Физико-химические свойства природных газов и конденсата

- •Продолжение. Рисунок 5. Константы равновесия газ-гидрата компонентов природного газа при положительных температурах

- •Продолжение. Рисунок 5. Константы равновесия газ-гидрата компонентов природного газа при положительных температурах

- •Продолжение. Рисунок 6. Константы равновесия газ-гидрат компонентов природного газа при отрицательных температурах

- •2. Газовые и газоконденсатные залежи (месторождения).

- •Распределение температуры по стволу скважин

- •2.12. Режим газовых и газоконденсатных залежей

- •3. Методы подсчета запасов углеводородов

- •3.1. Объемный метод

- •3.2. Иногда пользуются методом по падению давления

- •3.4. Категории запасов углеводородов

- •4. Газо-гидродинамические методы (гдм) исследования газовых и газоконденсатных скважин и пластов

- •4.1. Подготовка скважин к гди

- •4.3. Методы исследования скважин и пластов

- •4.3.2. Газогидродинамические методы исследования скважин при нестационарных режимах фильтрации

- •4.3.3. Влияние различных факторов на форму квд

- •4.3.4. Обработка кривых стабилизации забойного давления

- •5. Системы добычи газа и газоконденсата

- •5.1. Виды промышленной эксплуатации залежей (месторождений)

- •5.1.3. Промышленная разработка и эксплуатация месторождений

- •5.1.4.2. Разработка газовой залежи при водонапорном режиме

- •5.1.5. Разработка газоконденсатных месторождений (залежей)

- •5.1.6. Разработка газоконденсатного месторождения без поддержания давления

- •6. Интенсификация добычи газа и нефти

- •6.1. Кислотная обработка забоев и прискважной зоны пласта

- •7. Сбор и подготовка газа к транспортировке

- •7.5. Осушка газа

- •Б. Нефтяные залежи (месторождения)

- •8.Физико-химические свойства нефти в пластовых и нормальных (атмосферных) условиях

- •9. Модели пласта и процессов вытеснения нефти

- •9.1. Поршневое вытеснение нефти

- •9.2. Непоршневое вытеснение нефти

- •9.3. Бесконечный пласт однородного строения

- •10. Освоение скважин

- •10.1. Вызов притока флюида из скважины

- •10.2. Определение коэффициента конденсатоотдачи пласта. Исследование на укг-3

- •11. Методы повышения извлекаемых запасов нефти и условия их применения

- •11.2. Вытеснение нефти растворителями и газом высокого давления

- •11.4. Силы, удерживающие нефть и газ в пласте

- •11.5. Коэффициент конденсатоотдачи. Исследование на укг-3

- •1, 2, 3, 4 Соответственно при температуре 1 ступени сепарации 30; 40; 50; 60 °с

- •12. Установление технологического режима работы скважины

- •12.2. Технологический режим работы скважин при наличии песчаной пробки или столба жидкости на забое

- •12.2.1. Определение дебита скважины при полном и частичном перекрытии пласта песчаной пробкой и столбом жидкости

- •12.2.2. Влияние депрессии на степень загрязнения забоя скважин и условия образования или разрушения пробки

- •12.3. Технологический режим работы скважин при наличии подошвенной воды

- •12.3.1. Определение предельного безводного дебита газовых скважин без учета подъема контакта газ-вода

- •12.3.2. Определение предельного безводного дебита с учетом подъема контакта газ-вода

- •12.3.3. Определение оптимального вскрытия газоносного пласта с подошвенной водой

- •12.4. Технологический режим работы скважины при одновременном притоке газа и подошвенной воды

- •12.5. Температурный технологический режим работы скважин

- •12.5.1. Безгидратный режим работы призабойной зоны и ствола скважины

- •12.6. Технологический режим работы скважин при наличии агрессивных компонентов в их продукции

- •12.7. Технологический режим работы скважин, вскрывших многопластовые залежи

- •13. Приборы и аппаратура для исследования скважин

- •13.1. Приборы и аппаратура для измерения давления

- •13.1.1. Пружинные манометры

- •13.1.2. Дифференциальные манометры

- •13.1.3. Глубинные манометры с местной регистрацией давления

- •13.2. Приборы и аппаратура для измерения температуры

- •13.3. Приборы и аппаратура для измерения дебита

- •13.3.1. Измерители расхода при докритическом течении газа

- •13.3.2. Измерители расхода при критическом течении газа

- •Коэффициента ∆ от рпр и Тпр

- •13.4. Дистанционные глубинные приборы и комплексы

- •13.6. Оборудование для спуска глубинных приборов

- •14. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа

- •14.1. Системы сбора нефти и газа

- •14.2. Установки и сооружения систем сбора и транспорта нефти и газа

- •14.2.1. Замерные установки

- •14.2.2. Сепарационные установки

- •14.2.3. Промысловые трубопроводы и трубопроводная арматура

- •Расчет промысловых газопроводов

- •14.2.4. Нефтяные резервуары

- •14.2.5. Насосы для перекачки нефти

- •14.3. Образование нефтяных эмульсий и методы их разрушения

- •14.3.1. Разрушение нефтяных эмульсий (обезвоживание и обессоливание нефти)

- •14.3.2. Деэмульгаторы (пав) и требования, предъявляемые к ним

- •14.4. Измерение количества товарной нефти и определение ее качества

- •14.5. Хранение нефти в резервуарах

- •Определение давления насыщения нефти газом, объемного коэффициента, удельного веса и усадки нефти и воды в пластовых условиях Задача 1

- •Задача 2

- •Задача 3

- •Определение вязкости нефти и газа в пластовых условиях Задача 4

- •Задача 5

- •И температур от удельного веса газа

- •Определение коэффициента сжимаемости пластовой нефти и газа Задача 6

- •Задача 7

- •Определение скорости продвижения водонефтяного контакта Задача 8

- •Определение нефтеотдачи при водонапорном режиме Задача 9

- •Задача 10

- •Определение нефтеотдачи в зависимости от упругих свойств жидкости и породы Задача 11

- •Определение запасов нефти и оценка эффективности использования пластовой энергии Задача 12

- •Задача 13

- •Определение давления нагнетания, количества нагнетаемой жидкости и числа нагнетательных скважин Задача 14

- •Задача 15

- •Задача 16

- •Определение коэффициента нефтеотдачи и продолжительности процесса при площадном заводнении Задача 17

- •Определение количества газа, нагнетаемого в пласт для поддержания пластового давления Задача 18

- •Задача 19

- •Исследование фонтанных скважин методом установившихся отборов Задача 20

- •Задача 21

- •Задача 22

- •Задача 23

- •Задача 24

- •Исследование фонтанных скважин методом восстановления забойного давления Задача 25

- •Исследование газовых скважин методом установившихся отборов Задача26

- •Задача 27

- •Задача 28

- •Исследование газовых скважин методом восстановления забойного давления Задача 29

- •Исследование пластов

- •Задача 30

- •Задача 31

- •Задача 32

- •Оглавление

- •Список рисунков

- •Список таблиц

- •Список литературы

4.3. Методы исследования скважин и пластов

метод установившихся отборов;

измерение профиля притока (поглощения) и параметров по разрезу пласта;

контроль за текущей нефтегазонасыщенностью пласта при вытеснении нефти водой;

изучение свойств пласта по разрезу с помощью колориметрического эффекта;

метод гидропрослушивания;

исследование неустановившихся отборов из пласта.

4.3.1. Метод установившихся отборов: на стационарных режимах фильтрации базируется на связи между установившимися забойными (устьевыми) давлениями и дебитов газа на различных режимах и позволяет установить следующее:

зависимость дебита (Qг) от депрессии на пласт и давления на устье;

изменение забойного (Рз) и устьевого (Ру) давлений и температур от дебита (Qr);

коэффициенты фильтрационного сопротивления;

количество выносимых жидких и твердых примесей на режимах;

условия разрушения призабойной зоны, накопления и выноса жидкости и песка с забоя;

технологический режим работы скважины с учетом разных факторов;

коэффициент гидравлического сопротивления труб;

эффективность интенсификации, крепления призабойной зоны, дополнительной информации. Всё делается по программе (плану).

После очистки скважины, записывают КВД (кривая восстановления давления). Затем отрабатывают на режимах прямого и обратного хода, начиная с меньших к большим и обратно, до полной стабилизации давления, дебита. Между режимами давление доводят до стабильного, исследование проводят на 5-6 режимах прямого и 2-3 режима обратного хода.

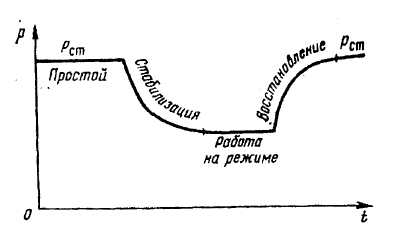

Рисунок 10. Изменение давления при исследовании скважины на одном режиме

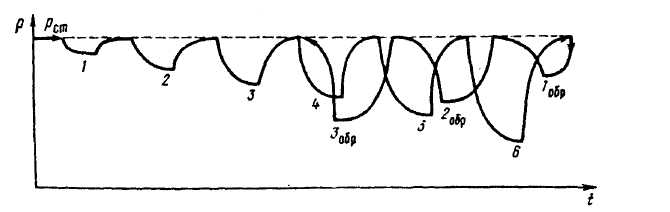

Рисунок. 10а. Характерный график исследования скважин при стационарных режимах фильтрации

Ход: 1-6 – прямой; 1обр-3обр – обратный.

Для определения конденсата на различных режимах желательно пользоваться двухступенчатым сепаратором.

Методы обработки результатов исследования: уравнение притока газа к забою совершенной скважины, имеет вид:

![]() где

а и b

- коэффициенты фильтрационного

сопротивления, зависящие от параметров

призабойной зоны и конструкции скважины

где

а и b

- коэффициенты фильтрационного

сопротивления, зависящие от параметров

призабойной зоны и конструкции скважины

![]() ,

,

µ - коэффициент динамической вязкости газа при Рпл и Тпл, спз;

k - проницаемость в Д.;

pст - плотность газа при Рат и Тст;

e - коэффициент макрошероховатости;

Q – дебит газа при Рат и Тст, тыс.м³/сут;

h – эффективная мощность, м;

Rk и Rc – радиусы контура питания и скважины, м.

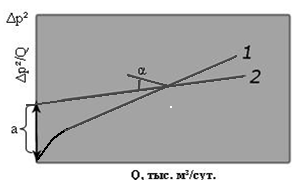

1 -

∆P²

от Q

-

∆P²

от Q

2

-

![]() от Q

от Q

а – отрезок на ординате

b – tg α

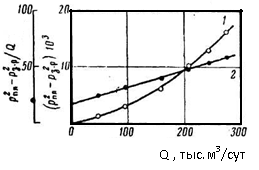

Рисунок 11. Индикаторные кривые

Правильно

выполненное исследование – должна

быть получена связь между перепадом

(Рпл2

–Рз2)

и дебитом Q.

Иногда зависимость отличается от

двучленной по: неточно определено Рпл

и Рз

вследствие неполной стабилизации,

наличие жидкости на забое и погрешностей

определения реальных коэффициентов

сопротивления при движении газа от

забоя до устья. Испытание надо повторить.

Если нет, то используют приближенные

методы обработки результатов испытания.

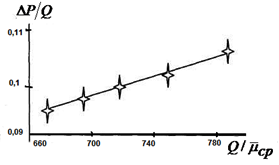

По результатам испытания вычисляют

∆P/Q

и Q/![]() и

строят график ∆P/Q

- Q/

,

a

- отрезок на ординате, b

- tg

α

и

строят график ∆P/Q

- Q/

,

a

- отрезок на ординате, b

- tg

α

При известном а определяем проводимость:

![]()

![]()

![]()

Это при Рпл больше 15,0 мПа.

Рисунок

12. Индикаторная кривая для реальных

газов![]()

Методика обработки индикаторной линии, построенной по данным эксплуатации.

Делают это при условии:

- не разрушается призабойная зона пласта;

- газоносный пласт не обводняется водой в области дренирования скважины;

- насыщенность жидкостью призабойной зоны не изменяется;

- нет необходимости исследовать весь фонд скважин для контроля за изменениями параметров пласта.

По сравнению с методом установившихся отборов исследование скважин изохронным методом позволяет за счет сокращения продолжительности работы на режимах практически в два раза уменьшить общее время, требуемое для испытания скважин.

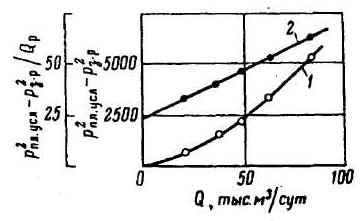

Рисунок13. Результаты исследования скважины изохорным методом

Зависимость

![]() от Q;

от Q;

![]() от Q

от Q

Рисунок 13а. Результаты исследования

скважины ускоренно-изохорным методом

Зависимость

![]() от Q;

от Q;

![]() отQ

отQ

Таблица 9 Результаты исследования экспресс-методом

Режим |

рзат, 0,1 мПа |

рзт, 0,1 мПа |

|

|

Ст |

|

Qт |

|

1 2 3 4 5 |

124,3 119,5 110,0 99,4 90,5 |

146,2 141,5 129,0 116,8 106,3 |

21374 20022 16641 13640 11300 |

1047 2400 5780 8780 11120 |

0 1,936 2,915 10,293 15,610 |

1047 2207 5489 7750 9560 |

11,0 20,5 43,0 54,0 63,5 |

95,2 107,6 128,0 143,5 150,2 |

Пример. Скважина исследована экспресс-методом при tp=30мин.

При работе на установившемся режиме получено:

Qуст=35тыс.м³/сут и Рз.уст=9,59 мПа; Рпл=14,9 мПа. Коэффициент β определен по КВД, β=100.

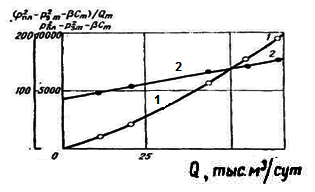

Исходные данные, полученные при испытании, и результаты обработки приведены в таблице 9 и показаны на рис.14

Зависимость:

1 - (Р2пл -Р2зб-βСт) от Qт;

2 - (p2 пл-P2зб-βСт)/Qт от Qт.

Рисунок14. Результаты исследования скважины экспресс-методом

Графическим

методом получено b=1.0

(сут/тыс.м³)2,

а коэффициент а

подсчитан

по формуле:

![]()

Обрабатывают

по формуле:![]() ,

где Рпл(ti)

и Рз(ti)

-

пластовое и забойное на время ti;

i

- индекс времени; Q

- дебит при ti.

,

где Рпл(ti)

и Рз(ti)

-

пластовое и забойное на время ti;

i

- индекс времени; Q

- дебит при ti.

Необходимо знать исследование скважин с выпуском газа в газопровод и в условиях образования гидратов. Гидраты образуются в призабойной зоне пласта, в стволе скважины, в штуцерах, диафрагме, что дает осложнения и большие погрешности в результатах.

Ингибиторы: метанол, хлорид кальция, и т.д. Они снижают То гидратообразования и снимают ограничения, вызванные депрессией по пути движения газа и его расходом.

∆t=0,0275(С2)2, где C2 - весовая концентрация отработанного ингибитора. Методы исследования скважин с длительным периодом стабилизации забойного давления и дебита - требуют очень длительного времени из-за низкопродуктивных коллекторов. Поэтому разработаны экспресс-метод, изохронный, ускоренно-изохронный, и монотонно-ступенчатый изменения дебита.

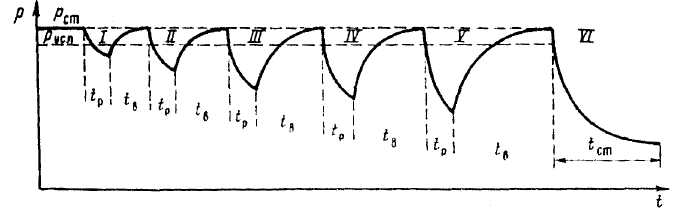

Все они основаны на одном одинаковом времени работы на начальном режиме и такое же время восстановления давления (Рис 13, 13а, 14, 15, 16).

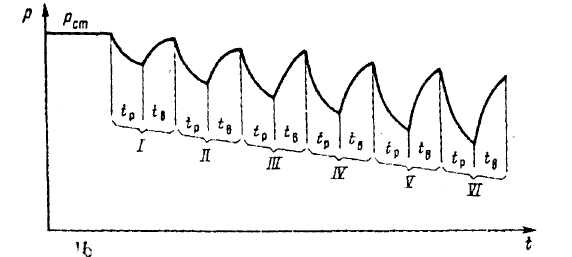

Рисунок 15. Характерный график стабилизации и восстановления давления при исследовании изохорным методом. I - VI - режимы

Рисунок 16. Характерный график стабилизации и восстановления давления при исследовании скважин экспресс-методом. I - VI - режимы