2.3 Рынок: Взаимодействие спроса и предложения

В условиях рыночной экономики цены представляют собой важный элемент экономического регулирования, вложения ресурсов. Как один из главных сигналов, предназначенных для экономических агентов, цены указывают им на те виды деятельности, которые приносят прибыль, в результате чего производители ориентируются на рентабельные направления хозяйственной деятельности.

Каждый товар имеет цену, но далеко не каждое предприятие в состоянии самостоятельно установить цену, по которой оно хочет продать свой товар. Если товары не дифференцированы, а конкуренты многочисленны, 45 предприятие не обладает рыночной силой и должно принять цену, задаваемую рынком.

В зависимости от особенностей товара, размеров и финансовой мощи фирмы-продавца, целей, которые она ставит, для расчета цены могут быть использованы различные методы. Значительное влияние на выбор метода расчета цены оказывает также степень новизны товара, наличие дифференциации товара по качеству, стадия жизненного цикла товара. Причем минимально возможная цена определяется собственностью продукции, максимально возможная – наличием уникальных достоинств в изделии. Таким образом, при выборе метода ценообразования нужно учитывать как внутренние ограничения (издержки и прибыли), так и внешние (покупательная способность, цены товаров-конкурентов и др.).

Расчет цены на товар предполагает выполнение ряда последовательных этапов.

В классической и марксисткой экономической науки основным законом товарного производства считается закон стоимости. Закон стоимости состоит в том, что в товарном производстве, величина цены на товары и услуги предопределяется общественно необходимыми затратами труда. Последние делятся на затраты прошлого (овеществленного) и живого труда. Закон стоимости есть закон цен. Закон стоимости и, следовательно, и закон цен выполняет в рыночной системе 3 основные функции.

1. Стимулирующая – закон стоимости на рынке устанавливает единые цены, это побуждает товаропроизводителей экономить затраты прошлого и живого труда.

2. Распределительная – закон стоимости через механизм рыночных цен, побуждает товаропроизводителей направлять свой капитал (ресурсы) в те отрасли, где прибыль выше. В результате происходит перелив капитала, т.е. его перераспределения из одной отрасли или фирмы в другую.

3. Дифференциации товаропроизводителей. Механизм рыночных цен расслаивает, дифференцирует товаропроизводителей – разоряет одних и обогащает других.

В условиях рынка цена на товар определяется равновесием спроса и предложений. Если совместить на одном графике кривые спроса и предложения, то их пересечения покажут нам искомую рыночную цену товара.

Если по какой либо причине возрастает рыночная цена то в этом случае предложение выше спроса, в этом случае конкурируют между собой продавцы, и чтобы продать свой товар они вынуждены снижать цены. Если по какой либо причине рыночная цена товара снижается, в этом случае спрос превышает предложение, на рынке имеет место дефицит товара. Здесь конкурируют между собой покупатели, и чтобы приобрести товар они вынуждены платить большую цену за него.

В условиях не совершенной конкуренции (в условиях монополии) цены являются регулируемые. Цены регулируют: фирмы, монополии, олигополии, государства. Прямое регулирование осуществляется путём замораживания или блокирования цен, путём установления цен на продукцию государственного предприятия.

В условиях совершенной конкуренции государства также влияет на рыночные цены путём косвенного регулирования цен. Косвенное регулирование включает в себя предоставление льготных кредитов, изменением ставок НДС, акцизов, таможенных пошлин, а также введение таможенных квот.

Спрос на товары определяется потребностями, а также доходами потребителей.

Изменения, вызванные потребностями потребителей степенью их цивилизованности, вызывают изменения в сфере спроса и как следствие этого – колебания цены.

Изменения в сфере спроса могут вызываться экономическими, политическими, демографическими мотивами, быть долговременными или непродолжительными, внутренними или международными. Способы влияния на величину и структуру спроса и на цены весьма сложны. Но особое воздействие на спрос и цены оказывают уровни себестоимости, эффективности производства и производительности труда и оборудования, размеры рынка, разделение труда в рамках народного хозяйства, уровень доходов населения. Влияние технических факторов также отражается на уровнях спроса и цен.

Изобретение и использование двигателя внутреннего сгорания обусловило значительное повышение спроса на нефтепродукты. Рост цен на нефтепродукты определил концентрацию научных исследований на создании энергосберегающих технологий и особенно потребляющих небольшое количество нефтепродуктов, на открытии альтернативных источников энергии; это и привело к изменению спроса и, следовательно, к понижающим колебаниям цен на нефтепродукты. Подобным же образом изобретение полупроводников способствовало миниатюризации вычислительной техники и, таким образом, падению цены на калькуляторы, а также на повышению спроса на них.

Рынок совершенной конкуренции – это открытый рынок гомогенного блага, на котором большому числу покупателей товар могут предлагать много продавцов и все участники торгов обладают полной информацией о ценах и объемах сделок. Чтобы определить, при какой цене на таком рынке установится равновесие, нужно приравнять друг к другу функции отраслевого спроса и предложения и решить равенство относительно цены.

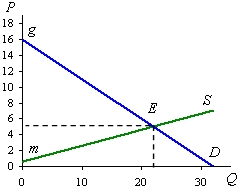

Пусть рыночное предложение представлено функцией QS = -3 + 5Р, а рыночный спрос - QD = 32 - 2Р. Тогда цена равновесия определится из следующего равенства:

-3 + 5Р = 32 - 2Р Р* = 5.

При такой цене объем спроса равен объему предложения

Q* = 32 - 2·5 = -3 + 5·5 = 22.

Графическое определение отраслевого равновесия показано на рис. 4.1.

4.1 напомнит Вам о факторах, определяющих формирование спроса и предложения.

Рис. 4.1. Отраслевое равновесие

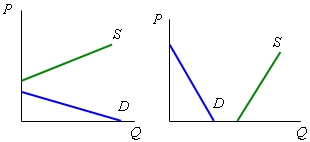

Наличие отраслевых функций спроса и предложения не гарантирует существования отраслевого равновесия (рис. 4.2). Ситуация, когда производители готовы поставить на рынок товар, а потребители согласны его покупать, но стороны рыночной сделки не могут прийти к согласию по вопросу о цене этого товара представлена на рис. 4.2, а. Такое часто случается при разработке дорогостоящих лекарств. В ситуации, отраженной на рис. 4.2, б, возникновению рынка препятствуют расхождения линей потребителей и производителей по поводу объема продаж; это например объясняет, почему авиакомпании не обслуживают небольшие населенные пункты.

Рис. 4.2. Отсутствие рынка

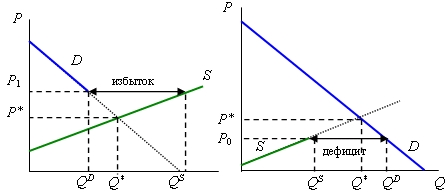

Цена равновесия обеспечивает максимально возможный при заданных функциях спроса и предложения объем продаж. Наглядно (рис. 4.3). При Р > Р* объем спроса (QD) меньше, а объем предложения QS больше Q* и на рынке возникает избыток (рис. 4.3, а). При Р < Р*, наоборот, объем предложения меньше, а объем спроса больше Q* и образуется дефицит (рис. 4.3, б). Объем продаж при неравновесных ценах определяется «короткой» стороной рынка: при избытке «укороченным» спросом покупателей, при дефиците «укороченным» предложением продавцов.

Рис. 4.3. Неравновесные цены

В состоянии отраслевого равновесия сумма излишков потребителей и производителей (площадь треугольника mEg на рис. 4.1) достигает максимума. Это означает, что в состоянии равновесия участники рыночных сделок имеют наибольший суммарный выигрыш.

Эффективным средством регулирования цен является НДС. Этот налог производители включают в цену товара или услуги, и дифференцированные изменения ставок этого налога непосредственно воздействуют на цены.

Особым направлением государственной экономической политики является государственное воздействие на внешнеторговые цены. Государственное поощрение экспорта, освобождение экспортеров от налогов (возврат налогов), а в некоторых странах экспортные субсидии, предоставление льготных кредитов и транспортных тарифов существенным образом отражаются на условиях ценовой конкуренции на мировом рынке.

В настоящее время используется достаточно широкий набор форм и методов государственного регулирования цен, которые можно разделить на прямые и косвенные. При помощи прямых методов государство непосредственно воздействует на порядок, методы определения и уровень цен. К ним можно отнести: регламентированнее порядка определения издержек и норм прибыли, блокирование повышения цен, установление верхнего и нижнего пределов цен, ограничние нормы прибыли, обязательное снижение цены при снижении цен на потребляемое сырье, различного рода дотации, изменение уровня таможенных пошлин на экспортируемые и импортируемые товары.

К косвенным относятся методы, при помощи которых государство регулирует поведение объектов, участвующих в процессе ценообразования, но не диктует сам порядок, способы определения цены и ее уровень. Такие методы лежат в основе различных нормативных актов, направленных на формирование конкуретной среды: антитрестовского и антимонопольного законодательства, различного рода соглашений между государством и предпринимателями о "разумной" политике цен; актов о ценовой дискриминации, ценах и рекламе. Сюда же относится декларирование цен, изменение налоговых ставок в зависимости от цены, осуществление инвестиций с целью снижения издержек и цен на государственных предприятиях.

Вместе с тем, государство использует и такие косвенные методы, как "цены вмешательства", "цены поддержания", введение количественных ограничений на импорт, установление "рекомендательных" цен, проведение закупок и буферные запасы во время спада цен и распродажа товаров из запасов в периоды роста цен и др.

Государственное регулирование цен осуществляется в различных формах на основе "социального партнерства". Одной из таких форм является контроль за ценами на потребительские товары, входящие в базовую корзину. Розничная цена на эти товары должна быть стабильной и не может повышаться предприятиями розничной торговли. Государство же субсидирует эти товары, обеспечивая производителям и торговле среднюю норму прибыли.

Кроме косвенного регулирования рыночных цен через налоги и дотации государство иногда прибегает к директивному установлению верхнего или нижнего предела цены.

Устанавливая верхний предел цены, государство желает предоставить потребителю возможность приобретать блага по ценам ниже равновесных рыночных цен. Если на рынке, изображенном на рис.6, сложилась равновесная цена P, то установление верхнего предела цены на более низком уровне P приведет к дефициту в размере Q - Q . Из-за того, что в условиях дефицита цена спроса превышает верхний предел цены (P > P) , возникает "черный" рынок, на котором осуществляются нелегальные сделки, связанные с риском подвергнуться административным или уголовным санкциям. Затраты риска вместе с дополнительными затратами по организации "черного" рынка добавляются к производственным затратам, и кривая предложения после достижения Q сдвигается влево. В результате цена, уравновешивая спрос и предложение на "черном" рынке, превышает не только верхний предел цены, установленный государством, но и рыночную цену: P > P . Покупатели, которые не смогли купить ("достать") необходимое им количество по директивной цене, вынуждены переплачивать на "черном" рынке. Но при этом общий объем сделок не достигает равновесного объема продаж на свободном рынке (Q < Q ).